Christian Prigent en lecture publique, cliché ©

CIPM

Christian Prigent en lecture publique, cliché ©

CIPMPrigent, en particulier

chronique n° 28

Christian Prigent, en particulier

Si on n'est pas prêt à courir ce risque de voir ne plus tenir et de sentir passer (mourir) sous le vent du souffle expressif, non pas le monde mais les représentations que nous nous en faisons, qui nous lient à lui et nous lient entre nous, si on ne veut pas tenter cette chance de respirer un peu, parfois (dans l'instant exact du poème) dans un espace un peu plus libre, un peu moins a priori dessiné et colorié - alors mieux vaut ne pas faire poète. CP.

Frédéric-Yves Jeannet, en avant-propos au livre écrit

avec Annie Ernaux (éditions Stock, 2002), L’écriture

comme un couteau. ( Comme un écho de Christian Prigent Ecrit

au couteau (et Une

leçon d’anatomie), POL, 1993) ?) :

«

L'entretien, comme d'autres genres dits « mineurs », m'a

toujours semblé apte à révéler, sous l'effet

d'une sollicitation extérieure, ce qui dans l’œuvre

interrogée reste souvent implicite; apte à y ouvrir ainsi,

peut-être, quelques nou-velles fenêtres. Dans le meilleur

des cas, cette forme peut même conduire sur des sentiers de traverse

que l’œuvre n'emprunte pas »Mais c’est un tout

autre livre d’entretiens Ne

me faites pas dire ce que je n’écris

pas que viennent de nous donner les éditions Cadex, dans laquelle

se reconnaît volontiers « une maison sous l’influence

de l’amitié » (Matricule

des Anges).

Soit quatre entretiens

réalisés avec Hervé Castanet,

professeur des universités, psychanalyste à Marseille,

mais aussi directeur de la revue Il particolare dont le numéro

4/5 avait donné le premier chapitre du livre publié aujourd’hui.

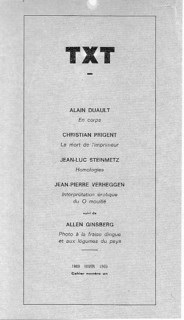

Y remarquer La preuve par l‘âme de Jean-Luc Steinmetz, le

fidèle compagnon de TXT.

À partir des questions posées, Christian Prigent a rassemblé et recentré sur son travail actuel les principaux thèmes qui ont sollicité, depuis une trentaine d'années, son parcours de poète, de prosateur, d'essayiste et de théoricien : la langue face à l'innommable « réel », la poésie comme mise en crise de la poésie, (entretien 1 : la poésie se dit dans un souffle ) la peinture comme question au visible (entretien 2 : la peinture fait écrire ), le tracé des années 1970/1980 et l'urgence, à déplacer et à refonder - mais toujours cruciale -, des questions qu'elles soulevaient (entretien 3: la revue TXT et le Temps des avant-gardes ) et la prose autobiographique comme défi rythmé à la représentation narrative (entretien 4: l'Âme du professeur).

Avant de livrer quelques extraits significatifs de l’ouvrage nous ne saurions trop souligner à quel point dans le dernier livre paru à l’automne dernier, Grand Mère Quéquette : « la poésie [y] fait prose » ! Thierry Guichard nous affirme, et nous le suivons, qu’il fait partie de ces rares livres qu'on étudiera, pour soi ou pour l'Université, plus d'années qu'il n'en fallut pour l'écrire (trois, de 2000 à 2003).

Une façon inédite sans doute de se réapproprier les heures canoniales ! (voir les commentaires de Christophe Kantcheff (Politis) ou d’ Alain Nicolas (l’Huma)). Mais plus sûrement d’éprouver la force, la solidité et la pertinence des thèmes développés de manière réflexive dans le livre d’entretiens qui -n’en doutons pas- fera lui aussi référence. (Chapeau, et merci à l’éditeur !) Voici donc, dans l’ordre des quatre chapitres, de manière à donner idée de la cohérence de la démarche d’ensemble, quelques unes des questions et les réponses qui y furent apportées ; on y a ajouté quelques brefs commentaires, liens ou liant, invitation à lire l’ouvrage dans son entièreté, qui, s’il ne donne pas dans la facilité récompense amplement le lecteur de l’attention qu’il lui aura donnée (l’ambiguïté de la tournure est volontaire !).

Entretien 1 : La poésie se dit dans un souffle

Si le psychanalyste commence par poser des questions de psychanalyste,

les réponses du poète veulent plutôt dessiner une

aporie, que les termes « paradoxe » et « trou » pointent à leur

façon ! […]

La conférence de 1998 et l'article de fin 1997 nomment quelques

uns des moyens de la poésie pour advenir comme telle. Dans la

conférence, vous parlez de "la fameuse hésitation

entre son et sens", dans l'article vous amenez le "hors-sens" ("...

le poids du hors-sens musical venant malaxer, engorger, gêner la

fluidité facile et déréalisée du sens").

Votre exemple étant l'allitération. L'allitération

justement nécessite la voix (le son, le souffle, l'intonation

...) qui dit le texte (la lecture en silence ne suffit pas). La question

porte précisément sur cette voix, soit cet engagement du

corps vivant (physique, pulsionnel) dans l'écriture. Comment écrivez-vous

avec cette voix ? N'est-elle pas alors l'objet-même absent de tout

poème lu (je parle de vos poèmes, nullement en général)

par le lecteur ? Bref, quid de ce nouage voix et écriture ?

La poésie se dit dans un souffle, c'est-à-dire dans ce qui souffle devant nous les figures du monde : les pulvérise, en défait les contours codés, les remet en jeu et en vie comme mouvement d'apparition. C'est donc peu de chose: "Un souffle autour de rien", dit Rilke ; "Emanations, explosions", disait, plus grinçant, l'ultime Rimbaud pétomane. Mais c'est tout, aussi: c'est incarner la langue dans l'intranquillité du corps qui forme ce souffle et se forme, re-né, ré-animé, en lui. Forcément, ça n'a pas lieu beaucoup, ni longtemps. Petits coups de liberté sporadique, bols d'air parcimonieux dans l'asphyxie des langues que l'usage communautaire ("l'universel reportage") pollue.

Comment souffle ce souffle ? Il souffle d'abord au rythme d'une sorte de course de vitesse contre la fermeture stabilisée des significations: je trace un mot, son signifié, implacablement, tend à le recouvrir - et le chromo du monde se reconstitue ; j'en trace deux: de la phrase se forme, obstinément affairée à bloquer le phrasé. Mais il souffle tout autant dans une course contre cet évincement radical des représentations (du sens en formation) que serait l'adhésion de la forme à elle-même: je pose un son syllabique, l'écho répond - et une musicalité imbécile vient ronronner à la place du défi contradictoire des figures et des affects ; je formalise une scansion - et le métronome prosodique vient tout idiotement mécaniser. Le souffle est une sorte de produit anti- coagulant. Sauf qu'il n'est pas (il ne s'agit pas, évidemment, "d'inspiration"). On dit souffle un peu paresseusement, par métaphore météorologique (la salubrité du vent) ou habitude culturelle (le poète comme trou par où souffle le dieu taquin). Le souffle dont je parle ne consiste que dans un ne-pas, dans une résistance (à la coagulation de la forme et du sens), dans une hésitation systématique, dans un évidement négatif.

Rien de plus concret, cependant:

on traite un matériau (la langue),

on fait avec - c'est-à-dire qu'on tient compte du signifiant,

pas si compliqué. On travaille les tempos non figuratifs de la

langue (le signifiant phonique et ses engrenages allitérés,

la lettre comme emblème graphique, le nombre qui norme les portées

rythmiques...). Avec ça on fait des ondes (des mouvements syllabiques

corpusculaires), un phrasé abstrait (une musique ? - soit, mais

pas une harmonie, plutôt une structure comptée - comme au

temps où Musique et Mathématiques allaient ensemble dans

les enseignements). Ce que j'appelle "voix", c'est cette ondulation,

la portée de l'onde, son hésitation méthodique,

sa négativité. Si "l'allitération nécessite

la voix", c'est cette voix-là, internée, silencieuse,

pas spécialement "physique". Pas besoin que ça

fasse du bruit (que ce soit sonore). Pas besoin de rompre le silence

de l'écrit. Pas besoin que ça fasse corps anatomique, voire

scénique. Ce n'est pas d'abord de ça qu'il s'agit (mais ça,

l'incarnation vocale, physique, scénique, ça peut être

une façon démonstrative d'exposer les enjeux). Il y a de

la voix partout où il y a vraiment style (Racine aussi bien que

Céline, Mallarmé comme Artaud, Verlaine ou Celan pas moins

que Schwitters ou Bernard Heidsieck: impossible de les lire si on n'entend

pas le creusement de la voix qui emporte chez eux la nuée des

figures, des images, des pensées). Le tout est que ça ondule

entre pur hors-sens (musicalité et rythmique) et sens formé (mimesis

et expressivité) - et que ça étonne, anime et efface:

que ça souffle ce quelque chose d'impur et de déformé qui

est ce par quoi la poésie au bout du compte, quand même,

nous (in)forme du monde.

[…]

Pour terminer mes questions sur votre "poétique", je

vais vous demander non point votre position en tant que théoricien,

mais de dire (un peu) votre position subjective. Qu'est-ce à dire

? Voilà le tranchant de la découverte à propos du

parlêtre : le sujet jouit, non parce qu'il pense, mais parce qu'il

parle et de cela il ne veut rien savoir du tout. Lacan le dit en une

phrase : "Là où ça parle, ça jouit,

et ça sait rien". Essayons d'écorner ce "ne rien

savoir". Voici la question : à écrire comme vous le

pratiquer quotidiennement et depuis de si longues années, qu'est-ce

qui vous fait jouir? Comment ça vous fait jouir d'inscrire l'écrit

sur une feuille, devenu motérialité, puissance sonore et

sens encore? Bref, accepteriez-vous de produire un peu de savoir sur

votre jouissance de praticien de la lettre écrite ainsi entendue?

D'abord ceci, pour lever peut-être quelques malentendus: écrire n'est pas un martyre, ni une radicale ascèse (on est au monde et la vie va, dans ses compromis... humains, sans trop de coups férir). Mais ça n'est pas non plus une partie de plaisir. Parce que cette activité suppose quand même, sauf à perdre ses raisons obscures, quelque chose de l'expérience mélancolique et une vive sensation de l'incapacité des langues apprises et des formes répertoriées à symboliser justement l'expérience qu'on fait des choses et de la distance des choses. C'est que le fond de l'être effraie, tissé de barbarie, ouvert à perte-pied sur la rumeur de l'inconscient, pulvérisé comme tout par la débâcle des corps et des choses dans le temps et l'atomisation de la matière. Humainement, comme chacun, je fais ce qu'il faut pour me distraire de la vision de ce fond sans fond. Mais faire le poète c'est peut-être faire métier de s'en distraire le moins possible. Ça s'appuie alors sur (ou ça génère à mesure) une sorte de morale pas vraiment hédoniste - voire un tant soit peu masochiste et puritaine, une ligne de vie tendue par l'exigence d'un gai savoir lucide et donc un peu cruel, qui fait en tout cas tomber au fur et à mesure bien des illusions affectives, amoureuses, conviviales, sociales, idéologiques, religieuses, épistémologiques - et qui "retranche" beaucoup, comme disait Mallarmé.

D'où, sans doute, que bien des poètes se sont sentis si peu "humains". Ça s'est dit parfois de façon un peu pathétique, hystérisée ou romantisée (chez Maïakovski comme chez Lucrèce, chez Rimbaud comme chez les penseurs gnostiques, chez Artaud comme chez Rousseau). Mais de la vérité passe quand même un peu dans ce type de déclaration à la fois orgueilleuse et désespérée. D'aucuns, d'ailleurs (je ne parle évidemment pas de ceux qui font simplement des poèmes comme le pommier pond ses pommes joviales), ont pu faire de ce désespoir sagesse et... renoncer, c'est-à-dire se vouer, après le combat au bord du Neckar avec l'ultime incarnation de l'ange poétique, à "l'absolument moderne" des vies de commerce et d'action. Ou bien, à l'inverse, forclore radicalement le monde du fond de telle schizophrénique tour des bords du même Neckar. Et, de toutes façons, quand l'homme poétique se fait "automnal", comme disait Nietzsche, il ne peut pas ne pas regarder tout cela d'un peu plus loin, d'un peu plus haut, et se reposer autant que faire se peut, vaguement sceptique, en partie apaisé, sur ses zéro lauriers en cultivant (ou en faisant mine de cultiver) son jardin zen.

Ensuite: séparer, couper, casser, inquiéter, apporter la peste, aller au pire... Soit. C'est insistant dans mes textes. Sans doute pour résister à l'euphorie du liant unanime qui colore bien souvent le discours sur la poésie. Je voudrais corriger ça, un peu. Vous m'en donnez l'occasion. Cette sorte de commentaire sur la séparation, le rapport impossible, l'absence au monde, le malaise du parlant (commentaire que poursuivrait obsessionnellement la poésie telle que je la présente), ça a certainement à voir avec la mélancolie (pour autant que la mélancolie est la maladie de l'espèce, le travail en elle du deuil du monde). C'est en tout cas mon expérience. Mais il me semble que si le travail de l'écriture est provoqué par ce sentiment-là (si l'expérience mélancolique est ce qui fait écrire), ce travail est du même coup défi à l'accablement mélancolique et proposition fabuleuse d'une victoire sur son éreintement (voir ce que je disais sur la cure "homéopathique"). Cette victoire est sporadique, fugace, sans doute dérisoire : toujours remise en question par la pression de la "vie" et fragilisée par le fait même que c'est de désigner le fond mélancolique qu'elle constitue maniaquement sa prouesse. Victoire, prouesse, ça ne se réalise que dans le faire artificieux d'une forme (le fameux "faire" du poiein poétique). La densité emphatique et rusée (la dichtung) du faire poétique est la condition pour que cette forme soit à la fois pudeur (désactivation a-pathique du moteur mélancolique) et tension neutre (congé ironique donné à ses épanchements expressionnistes). Faire tourner des formes, imprenables par le monde pour autant qu'ostensiblement vouées à l'artifice rhétorique, est l'objectif poursuivi par la poésie telle que je l'entends. "L'artifice rhétorique", c'est sans doute ce que votre question désigne comme "mise en scène de la motérialité": traitement du signifiant (le mot, voire la syllabe et la lettre) en tant que tel, c'est-à-dire isolé, décalé des oppositions rituellement constitutives du sens, ostensiblement lesté d'un poids phonique a-sémantique, et articulé aux autres signifiants par des liens rythmiques non-figuratifs ; élévation de toute unité lexicale (les mots dit "vides" y compris: liens grammaticaux, conjonctions et copules) à la dignité du "nom".

Donc: faire tourner des formes - c'est-à-dire construire entre le monde et soi (?) et donc sur le vide un peu effrayant de cet entre creusé et hanté par la mélancolie, des objets verbaux denses, hautains, à la fois élégants et brutaux, rigides et mouvants, qui relèvent à la fois du monde et de soi (qui disent quelque chose du dehors et du dedans, des sites et des affects, des rapports et des pulsions, de ce que la langue lie et de ce qu'elle délie...) - mais qui ne s'identifient entièrement ni au monde, ni à soi, ni à la vacuité dépressive, ni à une plénitude simplement formalisée : qui produisent de l'autre, du non-assigné, de l'inventé, du venu en biais, du bondi à côté. Et que ce biais, cet écart, cette altérité, cette fraîcheur (inarraisonnables) chargent d'une qualité qui peut parfois en faire d'assez énigmatiques objets de jouissance. Je veux dire: c'est de cela qu'on jouit, qu'on écrive ou qu'on lise. C'est-à-dire qu'on en tire un plaisir (la sensation de la beauté - dont la densité de la forme est la condition) et un vertige un peu effrayant (la rencontre avec la perte de soi que suggère au creux de la forme le non-lieu déroutant qui a fait que ces objets ont eu lieu).

Ce n'est pas une "compréhension", non bien sûr, que réclament ces objets luxurieux et austères en même temps - mais l'écoute, l'entente, la sensation (la sensation - ou alors : rien!) de cette refonte de la forme qui est simultanément refente infiniment rejouée du sujet qui la forme. On ne saurait guère dire plus, je crois : tout commence, alors, des façons et des effets de ce "faire". Mais le but est défini. Par exemple par Pound (Canto VII): "Passion to breed a form in shimmer of rainblur". Ce qui suppose que toucher le but exige de former la forme ET de maintenir la brume chatoyante de l'informe.

J'ajouterai que la plupart de vos questions tournent au fond autour de l'énigmatique "savoir" que produirait au bout du compte l'activité d'écriture. Bien sûr je ne sais à peu près rien de ce savoir. Je ne sais même pas s'il y a lieu de parler de savoir. Et si j'écris (encore, encore un peu) c'est sans doute parce que trente ans d'écriture poétique et de réflexion sur l'écriture ne m'ont guère donné de science ni ne m'ont rassuré de certitudes pacifiantes. Encore une fois, écrire apprend surtout la désillusion et les limites du savoir. En bref, même si, peut-être, le sujet que je suis s'est au travers de tout cela un tant soit peu historicisé, justifié (au sens typographique aussi bien), voire charpenté d'un peu de connaissance, c'est plutôt d'un peu plus de reconnaissance du non-savoir et d'un peu plus d'acceptation stoïque du malaise qu'il s'est formé. Autrement dit, sur "moi" et sur "le monde", je ne crois pas en savoir plus qu'au beaux temps naïfs, enthousiastes et fébriles de mes commencements poétiques. Si j'en sais un peu plus, c'est (ça n'est que) sur les raisons qui m'ont fait écrire - et écrire, plutôt qu'autre chose, de la poésie, et plutôt que n'importe quelle sorte de poésie cette sorte-là de poésie.

Ç a limite beaucoup le champ. Mais du coup il y a quand même quelque chose à... dire, un témoignage à apporter. On n'évite difficilement, ce faisant, de généraliser sans trop de prudence ni de pudeur, le "ce-qui-m'a-fait-écrire" à un "ce-qui-fait-écrire" (voire à un "pourquoi-il-y-a-de-l'écriture"). D'où, forcément, des propos insolemment affirmatifs et abusivement totalitaires. Mais il ne sert à rien de se draper de (fausse) modestie et d'envelopper tout énoncé d'un manteau de reconnaissance de la subjectivité qui énonce (elle va de soi). D'autres écrivent et parlent (Deguy, Gleize, Meschonnic...). J'y suis attentif. Le lieu de la vérité (s'il en est) est quelque part au croisement conflictuel de ces paroles. Et la mienne, de parole, est parlée pour être comme les autres défaite et refaite autrement par le bruissement des expériences poétiques et analytiques contradictoires ou, au moins, diverses.

Entretien 2 : La peinture fait écrire

Grand Mère Quéquette le

confirme, le jeune Prigent a tâté de

la barbouille ! Ses écrits sur les peintres n’occupent pas

une place marginale dans son trajet d’écriture. L’exposition « ils

affinent notre optique » à l’Hôtel Beury,

témoigne

d’un attachement réciproque. On notera l’intérêt

tout particulier pour l’oeuvre

de Viallat

Dans une note biographique, datée de 1994, vous parlez de votre découverte de la peinture, enfant. Ce fut “au fond du fond de ce fond le fond d’un bureau (celui de mon père). Là vous avez découvert sur de mauvaises reproductions quelques chefs-d’œuvre, notamment l’éclat des couleurs de Matisse. Vous opposez, point par point, la peinture à votre père. Lui, c’est "l’homme domestiqué, derrière la grille de son pyjama à rayures (bleu, froid)", elle c’est "l’éclat brûlant du jardin rouge : Matisse". Lui, c’est "l’horizon fermé", elle c’est "le dehors". Vous ajoutez : "de cela : pas d’oubli, pas de guérison". Écrire sur la peinture, toujours sur des peintres pris un à un, est-ce votre façon de continuer à ne pas oublier, à ne pas vouloir guérir ? Mais ce serait quoi oublier et guérir ? Que trahiriez-vous en consentant à perdre ce que cette scène : "parfum sexe solitude secret " dans la pièce paternelle, chiffre en silence ?

L’homme en pyjama bleu avec derrière

lui un jardin vu par l’ouverture de la fenêtre évoque

une peinture de Matisse (Conversation, 1909, au Musée de l’Ermitage).

Le jardin n’y est d’ailleurs pas spécialement "rouge" :

le tracé d’une allée, un tronc d’arbre, une

clôture soulevée en haut du format, quelques ponctuations

de fleurs sur des cercles de gazon bleu vif, seuls sont rouges. L’homme

(barbu) est un poteau calme levé à gauche face à une

femme en robe noire assise dans un fauteuil bleu. Entre eux la fenêtre

et la ferronnerie ouvragée de la barre d’appui. Les deux

figures se détachent sur un fond bleu (le même que celui

des ronds de gazon).

Ce tableau ne figurait pas dans les livres que je feuilletais dans le

bureau de mon père (où j’ai découvert plutôt

Manet, Van Gogh, les impressionnistes, Dufy). Il m’a frappé beaucoup

plus tard – comme emblème du conflit entre d’une part

l’assignation à l’intériorité domestiquée

(le bleu uniforme des murs, le corps simplifié-opaque, droit dans

la fadeur du pyjama trivial rayé de blanc et de bleu pâle,

la sévérité de la robe – et le face à face

conjugal que surplombe la figure masculine) et d’autre part le

surgissement éclatant du fond (le rouge, la beauté sensuelle

des rouges a fixé cela pour moi) – comme irruption sinueuse

d’une "nature" brûlante d’être simplement

un dehors trouant. Mais, chez Matisse, il n’y a pas de fond (d’arrière-plan)

: toute l’image s’aligne dans le tableau sur un seul plan

d’intensité colorée. Le fond vient aussi bien devant

(d’autant que le bleu, ici celui qui formerait l’avant-plan, éloigne

les objets de l’œil). C’est-à-dire que le fond

vient manger le devant. Il renverse la perspective, fait imminer la menace

et la séduction du dehors : le creux focal est projeté vers

l’œil et l’éblouit. Au centre du tableau l’arabesque

noire de la ferronnerie trace à la fois une limite (la barre de

la loi ?) et le dessin d’une chance d’articuler les espaces

et de franchir artificieusement la limite : les boucles d’une écriture,

disons.

J’ai rabattu cette vision sur le souvenir que j’ai du bureau

de mon père (une pièce incluse dans la maison familiale,

en rez-de-chaussée – mais n’ouvrant que par une porte

sur le jardin). Parce que la découverte, là, dans le secret

de cette pièce humide, enfumée et matelassée de

livres, non pas de la peinture, mais des images de la peinture (il ne

s’agissait que de petites reproductions, dans des livres), mon

souvenir la lie à l’inquiétude sensuelle (sexuelle)

("parfum sexe solitude secret", oui) qui me travaillait, comme

tous. La peinture, depuis, a toujours fait ressurgir ça pour moi

: l’affleurement sensuel, l’énigme informel de la "nature",

l’emphase des "corps" défaits et refaits par la

passion de les peindre, le trou du fait sexuel dans les représentations,

une sauvagerie paradoxalement cultivée. Je n’ai jamais rien écrit

sur la peinture qui ne cherche à cerner ça.

Mais, bien que les clefs ne m’appartiennent évidemment pas,

je ne suivrais pas absolument votre interprétation. Le dedans

domestiqué ne s’identifie pas simplement au père.

La peinture ne s’identifie pas simplement au dehors rougeoyant.

La scène ne les oppose pas frontalement, terme à terme.

Je pense à VerMeer aussi : l’appel d’un dehors troublant

suggéré par les fenêtres en coin (ouvertes sur "rien"),

les cartes, les mappemondes qui trouent et ouvrent le cube de l’atelier

serti dans la maison paisible, studieuse, impeccablement carrelée

- mais qui n’ouvrent ces espaces que pour autant que la clôture

de la représentation en cadre la présence irreprésentable.

Je veux dire qu’il fallait sans doute l’intériorité domestiquée,

livresque, cultivée du bureau (du lieu clos de la pensée,

des lectures et des écritures) pour que fulgure l’appel

du jardin rouge via la médiation ("paternelle"?) des

images peintes. Il fallait la grille de ces représentations (ainsi

la barre d’appui du tableau de Matisse) pour pouvoir lire – c’est-à-dire à la

fois distancier et fixer l’affect, tramer la pulsion (?) et que

ce jardin devienne pour moi le site et le motif implacablement récurrent

qu’il est devenu dans mes livres : scène inoubliable, punctum

sensuel inguérissable – heureusement inoubliable, délicieusement

inguérissable (voir par exemple le début et la fin de Une

Phrase pour ma mère).

[…]

Vous avez écrit sur une douzaine de peintres, tous

vivants. Ce sont des peintres que vous avez rencontrés par amitié au

début des années 1970. Ce qui vous a poussé à aller

devant leurs œuvres est explicite : "j’ai regardé des œuvres

qui me semblaient creuser dans leur propre espace des questions semblables à celles

que j’affrontais dans mon débat avec la langue". Pouvez-vous

préciser ces problématiques communes ?

Je me suis assez longuement expliqué là-dessus : dans mes

livres sur Viallat et sur Dezeuze et dans les articles qui sont rassemblés

dans Rien qui porte un nom (Cadex, 1996). D’autres (Jean-Marc Poinsot,

Yves Michaud...) s’en sont déjà faits les historiographes.

Il serait un peu pesant d’y revenir en détail. Disons simplement

ceci : les peintres que j’ai rencontrés (les personnes et

les œuvres) au début des années 70 étaient

ceux de Supports-Surfaces et quelques autres dont les préoccupations étaient

proches : Buraglio, Boutibonnes, Vila… Ce qu’ils faisaient

soulevaient, dans leur propre espace, des questions qui étaient

celles que les écrivains qui m’étaient proches affrontaient

dans le champ de la littérature, dans des revues comme Tel Quel,

Change, TXT. La frontalité brutale de la peinture, son effet de

concentration dans le temps de la saisie optique et son implication immédiate

dans le champ social (les lieux d’exposition et l’échange

marchand) font surgir les questions d’une manière plus directe,

plus insolente, plus visible – si j’ose dire – que

la poésie, lente, confinée, bien peu visible, sans espace

social. Ça a ravivé mon goût pour les problèmes

qu’elle pose. D’autant que les peintres dont je parle prenaient

en charge avec beaucoup de détermination militante, d’implication

intellectuelle et de sens de la polémique (voir la collection

de la revue Peinture Cahiers théoriques) le faisceau des questions à partir

desquelles ils faisaient ces objets assez énigmatiques que le

terme "peintures" ne désigne que par commodité.

Il y avait donc là beaucoup de grain à moudre pour la pensée

critique. A quoi s’ajoute l’énorme travail théorique

que faisait sur ces questions un poète avant-gardiste aussi singulier

que Marcelin Pleynet (dans L’enseignement de la peinture, entre

autres). De quelles questions, donc, s’agissait-il : - d’abord

d’une réinterprétation de l’héritage

avant-gardiste du XXème siècle : nous (quelques écrivains)

essayions de le faire pour la lignée Lautréamont-Rimbaud-Mallarmé-Artaud-Ponge-Denis

Roche ; les peintres dont je parle le tentaient pour la lignée

Cézanne-Malevitch-Pollock-Hantaï-BMPT. Ces questions n’étaient

pas seulement historiographiques. Elles étaient pragmatiques.

Par exemple : comment sortir du surréalisme ? comment dépasser

l’expressionnisme ? comment contrer la réduction formaliste

? Mais il s’agissait même, bien en deçà, de

repenser les conditions de production et de définition de l’œuvre

d’art au moins depuis la Renaissance, c’est-à-dire

depuis l’époque où l’on a inventé simultanément

la perspective illusionniste, la toile tendue sur châssis et la

mercantilisation des productions artistiques. - il s’agissait ensuite

de mettre en phase les propositions "scientifiques" modernes

(psychanalyse, linguistique, sémiotique...) avec la connaissance

que l’expérience artistique construit sur ses propres pratiques.

D’où par exemple le travail sur la pulsionnalité du

geste peint (Soulages, Degottex) à côté de celui

qui portait sur le tracement rythmique du texte poétique ; ou

encore l’interrogation, en peinture, sur la générativité structurale

des formes (Bishop, Devade, Martin Barré) et, en poésie,

sur le jeu de l’engendrement signifiant. - ensuite (et dans cette

foulée) : la mise en évidence de la peinture comme toujours-déjà méta-picturale

(la peinture comme démonstration des conditions et des effets

du fait de peindre et non comme "fenêtre sur le monde")

- à quoi faisaient écho les tentatives d’époque

pour produire un type de texte poétique résolument méta-poétique,

auto-engendré et traversant les anciennes partitions génériques

: poésie, fiction, essai. - ensuite l’objectif politique

du pathos avant-gardiste : la volonté de faire jouer à la

peinture un rôle d’intervention dans le site de l’idéologie

et dans l’espace socio-politique (d’être, comme la

littérature, un lieu de mise en crise de "l’idéologie

dominante" - comme on disait) ; d’où le redoublement

des objets peints par un discours analytique, idéologique et politique

pensé comme faisant partie intégrante de l’œuvre

; d’où aussi diverses tentatives pour sortir des lieux d’exposition

traditionnels et refuser les lois du marché de l’art (Viallat, à l’époque,

ne signait pas ses œuvres).

Tout cela était d’une ambition démesurée. Mais c’est le lot des périodes de crise "avant-gardiste" : il s’agit, carrément, de tout repenser. C’est ce qu’on croit en tout cas. Mais peu importe le (relatif) leurre. De ces bases assez tartarines finissent quand même par décoller d’assez belles fusées de formes fraîches et de pensées rajeunies – surtout quand le verbiage d’époque et l’emphase des ambitions se sont lestés et durcis d’un peu de modestie à mesure que les illusions tombent et que le noyau se dégage – qui vouait à ces illusions et coloraient ces ambitions de tons un peu exagérément bariolés. Plusieurs, à qui manquaient la modestie, la constance et la nécessité (car sans doute trop légers, ou trop habiles) sont passés à la trappe. Ceux qui restent (Viallat, Dezeuze…) : quelle force ! quelle beauté ! quelle intelligence ! Le nouvel accrochage (avril 2001), au MNAM, des travaux de ces peintres appartenant aux Collection du Centre le montre exemplairement. Non ?

Entretien 3 : Du temps des avant-gardes

Le

chroniqueur du Monde relevait (MDL 14 nov. 2003) : Christian

Prigent, qui fut, de 1969 à 1993, l'animateur principal de la

revue TXT – l'un de ces lieux où la modernité tentait

de se construire (une antho-logie a été publiée

chez Christian Bourgois en 1995) –, reste attaché à l'idée

que « le

travail de la littérature » ne peut se débarrasser

d'une « inquiétude » permanente sur « la possibilité de

faire sens, de se servir des formes acceptées et acceptables...

parce qu'il y a une lassitude des formes statutairement codées ».

TXT a eu de l’importance, certes d’abord et avant tout dans le champ des revues et des publications où l’enjeu de la poésie pouvait être précisé. Mais ma question est la suivante : quel effet a eu, pour vous, TXT ? Je veux dire sur votre propre écriture ?

Au cours des premières années d’existence de la revue, qui coïncidaient avec diverses formes de militantisme politique “sur le terrain”, la part théorique et critique de mon travail a pris le dessus. C’était la conséquence de la rupture que j’évoquais ci-dessus et des exigences métapoétiques de la position avant-gardiste. C’était aussi parce que je pensais ce que j’écrivais en termes d’intervention pour et dans la revue (et dans quelques autres revues avoisinantes, aussi). En terme de défense et illustration, donc, des positions de TXT : éditoriaux, analyses, notes critiques...

Pendant près de dix ans, j’ai très peu publié de mes propres textes de fiction dans TXT . J’écrivais, cependant. Mais après le texte inaugural de TXT N° 1 (La Mort de l’Imprimeur) qui entérinait, déjà par son titre, la rupture avec mes poèmes “d’avant”, ce que j’écrivais était, comme tout, aspiré par les luttes menées dans TXT pour s’arracher à la poésie “poétique” tout en fondant une différence par rapport à l’orthodoxie telquelienne. J’ai mis du temps à sortir ma tête “littéraire” de cela. Et sans doute avais-je plus ou moins obscurément conscience que ce que j’écrivais était d’une part sous influence, d’autre part crispé par le volontarisme théorique, d’autre part encore inadéquat à la force qui, moi personnellement, me poussait à l’écrire. D’où que la plupart des feuillets écrits à cette époque sont restés dans mes tiroirs. Quand ils ont commencé à en sortir, c’était sans doute encore un peu tôt : Haceteppe University Bulletin, L’Main ou Power/Powder gardent, c’est le moins que je puisse dire, des traces du volontarisme crispé dont je parle (déchets kitsch du Zeitgeist, quasi, parfois !).

Le premier effet de TXT sur mon écriture a donc été que j’ai mis assez longtemps, d’une part à accepter comme publiable ce que j’écrivais après la rupture de 1968 ; d’autre part à penser mon travail en termes de livres (je travaillais en fonction du module revue, par à-coups, fragments sporadiques). Ce n’est qu’à partir de la fin des années 70 que j’ai publié régulièrement dans TXT des extraits d’écrits en cours : Voilà les sexes, Peep-Show, Commencement... Ces publications fragmentaires n’en changeaient pas la teneur. Ils forçaient plutôt les sommaires de la revue à s’organiser autour des questions qu’ils posaient (de n’être pas assimilables aux canons avant-gardistes). Mais ils jouaient alors, ni plus ni moins, le rôle que jouaient les textes, trouvés ou reçus, qui nous semblaient forts, étonnants et qui nous reforçaient à penser autrement ce que nous entendions par littérature et par poésie (ainsi les écrits “bruts”, les premiers textes de Novarina, ceux de Minière, puis de Lucot, de Loreau, de Beurard, de Cadiot, etc).

En somme, ce n’est pas tant d’effet de TXT sur mon écriture qu’il faudrait globalement parler. Il y a eu plutôt une sorte de va-et-vient entre d’une part ce que le choix d’écrire pour ce type particulier de revue impose comme forme (brève et spectaculaire en même temps) et comme effort disciplinaire (le volontarisme théorique dont je parlais) ; et d’autre part ce que font bouger dans le corpus théorique d’une revue et dans les formes sociales de ses engagements des textes écrits à partir d’une impulsion que ne circonscrivent en rien ni ledit corpus, ni le fonctionnement collectif de la revue, ni les comptes pédagogiques, polémiques et politiques rendus par elle à la vie littéraire. Ce n’est pas vrai que pour moi. Ceux qui ont assez longuement participé à TXT ont tous été pris dans ce va-et-vient. Ceux qui merdRent n’est pas pour rien offert “à mes amis de TXT”. De même que chaque chapitre de Salut les Anciens est dédié à tel ou tel d’entre eux, parce ce que le contenu desdits chapitres doit beaucoup au dialogue poursuivi avec chacun d’eux sur l’auteur que j’évoque. Certes, les poèmes de L’Ame ou la prose du Professeur ne doivent plus grand chose aux formes typées TXT. Au fait que TXT soit passé sur moi avec la force de conflit et de recommencement dont je parlais ils doivent cependant d’avoir trouvé l’espace vide où s’écrire librement.

Entretien

4 : L’Âme du professeur

Suivre ainsi le diptyque : Le

Professeur roman réputé pornographique,

puis L’Âme (POL), doit permettre de réaliser qu’il

arrive souvent à Christian Prigent de répondre par la poésie à ce

qui n'a pu être dit dans la prose d'un précédent ouvrage

et répondre par la prose à ce que fit la poésie. Dialogue

permanent pour creuser

le même trou : celui par lequel fuit le monde.

(TG)

«

Le sexe est au cœur de ce que j’écris », dites-vous.

Un vrai tour de passe-passe se précise quant à votre formulation

: 1) Le « ce que j’écris » se rapporte au travail

du récit - à sa mise en écriture. 2) Le sexe n’est-ce

pas alors ce qui est donné à voir: les ébats amoureux

? Réduire le sexuel à la somme des pratiques sexuelles rapportées

me surprend chez un lecteur assuré de Freud et de la psychanalyse. Certes

vous pourriez, amusé, me dire que vous n'êtes pas un tel lecteur.

Votre responsabilité demeurerait entière : réduire le

sexuel aux descriptions pornographiques est une naïveté qui donne à votre

formulation un côté fleur bleue. Plus rigoureusement: qu'est-ce,

pour vous, que le sexuel ?

Je n'ai jamais dit qu'on pourrait réduire le sexuel

aux descriptions pornographiques. Du sexuel, je ne sais évidemment

rien – sinon que c'est précisément ce qu'on ne

sait pas (d'où la

puissance de fascination obscène de la chose). Le sexuel n'est pour

moi, très

banalement, que la question de ce que le sexe est (plus qu'à ma

supposée

connaissance de Freud, je vous renverrais volontiers ici aux vertigineuses

approximations de Jean-Pierre Brisset !). Si j'ai cru ici et là pouvoir

dire quelque chose, ce n'est pas sur la question du sexe ou du sexuel.

Mais sur les raisons qui font que la littérature est obsédée

par le sexe (sous toutes ses formes : du lien le plus courtoisement éthéré à la

pornographie la plus bru-tale). Je suis allé chercher des éléments

d'interprétation de ce fait dans la sorte de métaphore

réciproque

qui lie entre elles d'une part l'expérience de séparation

symbolique qui est le fait du parlant (la littérature en est le

témoin emphatique

et le commentaire infini) et d'autre part l'expérience de la séparation

des corps et des sexes (où la littérature va chercher l'essentiel

de ses thèmes) - ce qui entraîne un échange métaphorique

symétrique entre d'une part le rêve de fusion amoureuse

(il traverse toute l'histoire littéraire) et d'autre part le fantasme

poétique

de pallier par certaines opérations rhétoriques (cratyliennes,

mimologiques, métaphoriques...) l'inadéquation des signes

aux choses.

Le poète que j'essaie d'être a affaire à la question sexuelle. Mais, dans la pratique (la « vie »), nous passons tous des compromis naïfs, irraisonnés, lourdement extatiques (et sou-vent douloureux) avec la misère sexuelle, les ruses du désir, la dictée du fantasme. Le savoir, psychanalytique entre autres, nous aide à mettre tout cela un peu à distance. Mais la fic-tion ne répète pas le savoir théorique, elle n'en est jamais l'illustration simple. Elle part de « l'affection » et du « pré-sent », pour reprendre une fois de plus le vocabulaire de Rimbaud. Elle traite de ce dont l'expérience du présent nous affecte, de ce à quoi elle nous affecte et de l'amour ambivalent que nous vouons à cette affectation. Elle travaille à partir de cette expérience. C'est-à-dire qu'elle oeuvre à partir de et dans le non-savoir. Elle creuse dans le réel - impre-nable (par le savoir théorique aussi bien). Elle se meut donc dans et à partir de la naïveté, d'autant plus éperdument dupe qu'elle sait l'errance du non-dupe au regard des louvoie-ments de l'expérience et de l'inadéquation des formules symboliques à l'intimité, toujours ambivalente, de la sensa-tion des « choses » (des choses du sexuel en particulier). Faire fiction, c'est peut-être raconter cela : cet échouage du leurre. Ce qui suppose la mise en scène du leurre : par exemple le fantasme d'appariement, de fusion, de rapport réussi. En poésie, ce fantasme passe souvent par la mise en scène de l'idylle, de l'extase amoureuse, du coït ininterrompu avec la nature, les choses, les corps, les êtres. Parce que ce rêve est sans doute le même que celui qui fonde une part essentielle de la littérature : un rêve d'idylle des mots et des choses et un fantasme d'alliance avec le monde dans l'unisson du symbo-lique. Il n'y a sans doute pas de littérature sans cette naïveté. Ni de grande littérature sans sa mise à distance cruelle. Il faut les deux - et dans le même geste. Et là surgit la question des « genres » (c'est-à-dire des postures d'énonciation). Ce qu'il peut y avoir de naïf dans la pornographie du Professeur tient bien sûr d'une part à la difficulté qu'a eue ce récit de s'arracher à l'expérience biographique qu'il transcrit. Mais elle tient d'autre part (et sans doute tout autant) au genre : la convention narrative et, en l'occurrence, les codes du roman pornographique.

Autrement dit, c'est la convention narrative (pornographique ou pas) qui me semble en soi une naïveté, la forme littérairement générique de la naïveté. En tout cas quand elle accepte le code sans le carnavaliser dialogiquement. Mais quand elle le fait, alors ce retournement ouvre à l'excellence bouleversante des grands Comiques physiques (Rabelais, Shakespeare, Proust, Gadda, Céline), métaphysiques (Lautréamont, Beckett, Novarina) ou pataphysiques (Jarry, Maurice Roche). La poésie, généralement un peu trop... christique (trop gymnastiquement clouée sur sa croix de pas-sion de la nomination), s'esclaffe rarement. Mais quand elle rit (souvent jaune : Corbière, Laforgue), qu'elle s'annule dans l'apothéose inverse de la mirlitonade (Queneau), qu'elle se parodie démonstrativement (Pastior, Cadiot) ou qu'elle se boursoufle de violangue burlesque (Péret, Verheggen), sa cruauté peut pincer fort (comme on fait des tomates) les épanchements naïvement impudiques de la prose. Les poèmes de L’Âme, c'est cela, peut-être : tension pince-sans-rire, effort de traitement « analytique », déracine-ment et formalisation synthétisée du bloc narratif du Professeur.

À

propos de Denis Roche, vous avez pu écrire : « Quelle fraîcheur

! quelle arrogance et quelle élégance ! quel coup de torchon

dans la compassée nature poétique ! » Ces remarques

pourraient s'appliquer à votre tentative poétique - à un

détail

près. La fraîcheur ne dure qu'un instant. Arrogance, élégance

et coup de torchon subissent le même sort. Dans une des parties

de L'Âme, « Tentative

d'idylle », vous écrivez de la sorte - avec fraîcheur

: la nature du paysage s'étend sous la vue, la mélodie

fait entendre ses sons, etc. Un vers suffit pour convoquer la simplicité d'un

accord avec le monde. Puis, aussitôt, tout se défait : le

rien de la vacuité s'entrouvre et surgit autre chose: le « trou

rouge au cœur du paysage », « l'odeur immonde de monde

de / chaos de / caca d'os », etc. La suite des vers dit le « grand

trou flou foutu ». Écrivez-vous ce moment où le monde

ne tient plus, où, par le trou qui s’ouvre, passent et le

corps et l’angoisse

et l'immonde ?

Le ring dont je viens de parler n'est pas que le site d'une

déception

désespérée. C'est aussi (d'abord) un espace de liberté.

Qu'il y ait une inquiétude sur la possibilité même

de constituer des corps symboliques stables (cette inquiétude

est à mon sens à l'origine

de l'effort poétique) relève certes d'une désillusion.

Mais il ne faut pas penser la poésie seule. Si le geste poétique

fait sens dans le monde, ce sens se forme dans le rapport de la poésie

aux autres pratiques symbo-liques. Dans ces autres pratiques par le vecteur

desquels les hommes se représentent tant bien que mal le monde

et nouent des liens entre eux (les discours que je nommais plus haut « positifs » :

le discours politique, les vulgates scien-tistes, les chromos du divertissement

quotidien, etc.), la règle est plutôt l'adhésion,

l'idolâtrie,

l'euphorie du liant, l'illusion d'un avenir amélioré, le

rêve

d'une évacuation radi-cale du malaise : « l'angoisse doit

quitter la terre », disait naguère M. Gorbatchev - et, tout

récemment,

réponse éperdue et dérisoire à l'impensable

du nihilisme terroriste, on nous a bassinés, forcément,

de « liberté immuable » et

de « justice infinie » : d'absolutisation du Bien.

Maintenir face à cela un peu de désillusion cruelle, une réserve de négativité méfiante, c'est plutôt... hygiénique. C'est même de ce côté, sans doute, que réside la seule réponse au nihilisme qui est à l'horizon des politiques privées de langue à force d'en avoir trop (démagogie volubile) ou trop peu (passages à l'acte kamikaze). Nous le savons bien : partout où le malaise intrinsèque de la civilisation est nié, partout où est déniée la quantité de violence qui circule parmi les hommes, partout où l'Utopie se construit sur la dénégation euphorique du Mal (c'est-à-dire partout où le corps glorieusement constitué des discours vient dénier l'in-nommable du réel) - partout cela se paie, d'abord d'un assujettissement radical des sujets aux pouvoirs symboliques et réels qui propagent ces discours, ensuite d'un prix énorme de sang tout à fait réel.

Contre cela il va de soi que la poésie et l'art en général ne peuvent rien du tout. Mais le fait que la poésie existe et ce qui pousse quelques-uns à en écrire, quelques-uns aussi à en lire (ce sont généralement les mêmes) a à voir avec la mani-festation d'une résistance (à la fois dérisoire et méticuleuse) à l'assujettissement littéralement religieux dont je parle. Que dans ce mouvement surgissent du malaise, de l'angoisse, du vertige, de l'immonde, du chaos, du foutu, du troué (etc.), oui, bien sûr : c'est dans l'ordre du désordre que ça machine savamment dans le dos des ordres socialisés. Mais il s'agit> encore un fois, de fiction : de mise en scène symbolique, de dispositif calculé, de scène. On n'est pas, écrivant, enfermé dans la chair, pas plus qu'on n'est soumis à la pure pression oraculaire. On est même fort peu lié par la demande sociale. En tous cas, on fait ça dans un mélange d'abandon et de dis-tance technicisée qui ménage de l'inassigné, du non-fusionnel.

Que ce qu'on fasse alors soit fait beaucoup pour délier, pour ouvrir, pour désaccorder (plus en tous cas que pour lier, clore, accorder), cela me semble clair. Si j'ai tant aimé les poèmes de Denis Roche c'est pour la sensation qu'il me don-naient (et me donnent toujours) d'être absolument du côté de cette manie-là : coup de torchon, air frais. Mais justement pas dans le lié mélodique : plutôt dans la machination du désaccordé (la scansion « énergumène », disait Roche). Fraîcheur et liberté ne sont pas des attributs du lié, du clos, de l'accordé, du mélodique. Elles sont bien plutôt du côté d'un délié désaccordé ouvert à la jouissance (même s'il y a là un peu d'effroi devant la puissance de perte que cela sup-pose). Elles jouissent au moins d'entrevoir et de signaler par certains effets formels une possibilité de dé-lié, de désaccord. Si on n'est pas prêt à courir ce risque de voir ne plus tenir et de sentir passer (mourir) sous le vent du souffle expressif, non pas le monde mais les représentations que nous nous en faisons, qui nous lient à lui et nous lient entre nous, si on ne veut pas tenter cette chance de respirer un peu, parfois (dans l'instant exact du poème) dans un espace un peu plus libre, un peu moins a priori dessiné et colorié - alors mieux vaut ne pas faire poète.

© Cadex, 2004 (remue.net avait publié à mesure de leur réalisation l'intégralité de ces trois entretiens: compte-tenu de la parution de l'ouvrage, nous les retirons du site).