| |

« L’espion

infiltré »

Cette façon de regarder de près ce

monde qui, au nom de son infinie bonté, s'offre à notre

intelligence, invite à observer

les interstices et les non dits. Quelques jours d'interrègne entre

un Léon IV et un Benoît III ont suffit pour que la rumeur

publique y insinue la Papesse Jeanne. Le recours aux archives est indispensable,

parce que là, le monde est détaillé, et multiplié,

compliqué, creusé, etc., là se multiplient les interstices,

non seulement par une description objective du monde, mais par les erreurs

et les mensonges, et les fables volontaires. Le recours aux archives

invite aussi à ce déplacement qui me libère de ma

propre culture (ma propre crétinerie) : l'exotisme ou l'étrangeté est

salutaire; on sait que l'estrangement, une description de notre ordinaire

par les yeux d'un étranger ou d'un enfant loup, donne de meilleurs

résultats qu'un reportage à la langue pauvre.

Le recours

aux archives : l'histoire (au sens d'Histoire et Géographie)

et la littérature (comme bibliothèque entière) est

aussi l'endroit où nous autres puisons nos mythologies : Papesse

Jeanne, Fantômas et Wiston Churchill.Le grand écart chez

Senges entre les sources, entre les types de sources utilisées

et confrontées,

tient aussi de cet « esprit de métaphore, sans retenue ni

limite », et d’une admiration joyeuse de la complexité du

monde (et de la bibliothèque-monde). Mais non d’un « truc » de

petit malin, d’un nivellement virant au kitsch : cet acharnement

ne ment pas, il est revendication de divergence, forcenée, salutaire.

Mais la question alors se pose, dans un afflux de sources qu’on

imagine (puisque les sources appellent les sources, comme la langue appelle

la

langue jusqu’à faire écrire des livres), de la résistance

du jet lui-même, de l’écriture en tant que geste en

lui-même fécond, dans un travail où lectures et relectures

prennent une place telle :

En dehors des textes courts (des nouvelles de quelques pages ou de quelques

lignes), le recours aux sources est nécessaire : je suis bien conscient

qu'il y a là une perversion. Disons que, tantôt l'étude

des sources l'emporte, et cavale devant le texte, tantôt le texte

cavale, et les sources rattrapent. Et parfois, la lecture d'un document

(un seul mot peut-être) incite sur-le-champ à l'écriture

d'un épisode. A un moment donné, à force de travail,

les sources sont plus ou moins bien assimilées, et je me sens parfaitement

dans le bain : l'espion infiltré.

retour sommaire « Rien de commun, rien de rien »

S’interrogeant sur la pratique, à la table

en somme (et dans la tête et le corps de celui d’à la

table), et revenant aux sources comme Senges revient aux sources (littéralement

comme dans le récit, révisant la bible à l’envers),

on tisse un lien, dont on ne sait d’abord que faire : consultant

l’expéditive notice biographique des quatrièmes de

couverture, on a appris qu’il y a la musique, très présente,

autour de la table de travail, et précédant, il y a longtemps,

l’écriture. Taraudé toujours par l’idée

du geste, on se demande quelle musique, on se demande quel lien il y

a, pour lui, entre musique et écriture. Alors on lui demande :

Pour

ce qui concerne la pratique musicale : l'interprétation est

la moindre des choses; il y a eu aussi une petite poignée de compositions

: s'agissant de musique populaire et de jazz, il n'est pas nécessaire

d'avoir les compétences de Gustav Mahler pour prétendre

signer une partition, il faut néanmoins maîtriser un bon

nombre de règles d'harmonie, et ce type de contrepoint propre à la

musique afro-américaine (c'est-à-dire aussi afro-européenne).

Ce qui est particulier au jazz, c'est que les règles de compositions

sont également les règles de l'improvisation (donc, de

l'interprétation);

et certains musiciens de jazz ont noté qu'improviser revenait à composer à l'instant.

Alors

je tiens à dire qu'il n'y a aucun rapport, mais vraiment

aucun, entre une page musicale et une page de texte, même si certains

amuseurs publics s'ingénient à prétendre le contraire,

histoire de rabâcher une fois de plus les mêmes métaphores.

La tierce mineure n'a pas d'équivalent en littérature,

ni l'accord de septième de dominante, ni la barre de reprise,

ni le mode mixolydien joué sur le triton de l'accord (mixolydien

n'ayant rien à voir

avec la myxomatose). Bien sûr, il est toujours possible d'associer

métaphoriquement littérature et musique (on pourrait même

essayer avec les exemples ci-dessus), mais ces métaphores ne doivent

pas nous autoriser la paresse d'esprit, qui consiste à poser une

fois pour toutes des équivalences sans les interroger. On a pu

entendre ici ou là des fiers-à-bras répéter

les mêmes

vieilles lunes à propos d'écriture musicale, de fugue et

de partition, sans se donner la peine de voir ce que vraiment pourraient

apporter de telles métaphores si, techniquement, elles étaient

décortiquées. (Butor l'a fait précisément

pour la fugue, dans son « Emploi du temps » : avec un résultat

mitigé : au moins, il avait pris la peine d'aller au-delà du

lieu commun, et d'appliquer à la lettre une idée jusqu'alors

un peu gratuite.)

Evidemment, j'ai fait les mêmes métaphores

faciles, comme tout le monde.

Métaphoriquement, admettons des accointances entre

prose et musique, pour le plaisir (on peut, après tout, comparer

une page à une

tranche de jambon ou à la peau de saint Barthélemy) : à condition

de ne pas entretenir niaisement des lieux communs. On peut donner à un

texte le titre d'intermezzo, de divertimento, de coda, de marche funèbre,

de contrechant, etc ( je ne m'en priverai pas) — c'est très

agréable pour l'œil et l'oreille

et l'esprit (peut-être très utile, aussi), seulement cela

ne nous apprend rien, d'un simple point de vue technique. Une comparaison à ras

de terre (prosaïque) de la musique et de la littérature en

arrive à ce constat : rien de commun. Je parle en tâcheron,

qui refuserait momentanément la vérité de la métaphore

: rien de rien.

Reste que la pratique musicale enseigne à l'apprenti à ne

pas mépriser le travail : contrairement au poète sui generis, à l'inspiré ou

pseudo inspiré tirant un alexandrin du néant par son nombril,

le musicien n'a d'autre choix que d'en passer par le calvaire de la répétition

: les gammes. Et le compositeur, Mahler même, apprend ce qu'est

un intervalle de sixte : il se tient alors droit sur sa chaise, et cette

posture,

il la conserve, y compris le jour où il devient Mahler, et qu'il

a derrière lui le Chant de la Terre. Une humilité que connaissent

aussi bien les dessinateurs, surtout ceux du cinquecento, que connaissent

les architectes, les cinéastes (certaines cinéastes), les

danseurs, mais que le petit poète dans sa confrérie de

poètes

méprise en règle générale. Les ateliers d'écriture

ne doivent pas nous faire oublier que pour la plupart des blousons dorés

de la littérature, la prose nous vient comme le mucus. Le savoir-faire

est tenu pour louche, en France au moins, il n'est qu'à voir dans

quelle étrange admiration condescendante on tient les Oulipiens,

et Perec avec eux; il est louche parce qu'il serait le recours de l'impuissant

ou, pire, l'horrible masque du mensonge. Or, depuis que les situationnistes

ont été vitrifiés, paix à leur âme,

un exorciste est appelé chaque fois que le faux pointe sa corne;

et la vérité, hier apanage de la terre, aujourd'hui du

moi-moi, est la dernière vertu, et le seul critère de valeur

(d'usage et d'échange).

Enfin, le monde musical est un monde presque

bienheureux, où l'indistinction

entre fond et forme n'a jamais été l'objet d'un seul débat.

(À vérifier).

Il

y a dans ce propos comme dans le texte, l’idée, affirmée

puis raffirmée, de travail de la lettre et de la langue, l’acceptation

aussi du texte comme énergie vitale et source nécessaire

du texte (qui ne jaillit pas du pétrole d’un derrick). On

songe, tiens, aux liens qui unissent (sans contrat ni bague au doigt,

juste estime et amitié) Pierre Senges et les deux bibliophiles

de la revue R de Réel, où il a été invité à intervenir à moult

reprises — et notamment pour un article sur la lettre R.

L’Histoire,

ainsi regardée, par d’autres trous dans

la lorgnette (le petit trou mais d’autres, encore, fuites et feintes

creusées sur les côtés) devient émouvante,

car ainsi qu’il affirme composer dans les marges d’un livre

considéré comme

déjà existant, il fait de l’Histoire des marges,

ré-illumine

des effacés, des troisièmes rôles (sur qui la lumière

n’avait souvent été qu’un flash, à peines

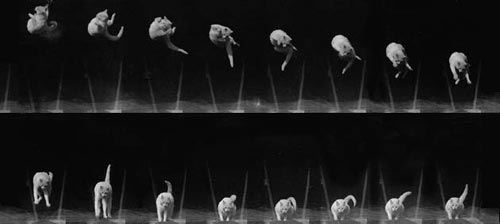

vus, sitôt oubliés) : à l’exemple de cet art

pondéraire en lui-même, dont on a peine à croire

qu’il

ait réellement existé — l’image à suivre

le prouve:

Première de couverture du livre 'Art pondéraire'

dont le nom de l'auteur m'échappe à l'instant (je le retrouverai

si nécessaire).

Preuve s'il en est que 'art pondéraire' n'est pas un néologisme,

mais un archéologisme

exhumé.

Cherchant les influences maîtresses, majeures, dans

ce pied-de-nez aux dogmatismes, ,on remonte, remonte, passe et repasse

et s’arrête

chez l’aveugle :

« Les éléments de l’ébahissement »

Borges, je crois

: je suis tombé assez tôt

sur ce personnage, tel qu'en lui-même, mythologique, lointain,

déjà sphynx

et monument, j'ai trouvé dans ses nouvelles ce que je cherchais

peut-être sans le savoir depuis pas mal de temps (tout ceci se déroule à l'adolescence,

si pleine de l'idée de Bildungsroman), c'est-à-dire un concentré d'intelligence.

La preuve est faite qu'une œuvre d'art irréfutable en tant

qu'œuvre d'art (et en tant qu'émotion) peut naître de

la raison pure, pour ainsi dire. Enfin, pouvoir faire l'éloge de

la spéculation, pour reprendre ce terme de Borges lui-même,

un terme parfait puisqu'il évoque à la fois les aventures épiques

et lyrique se déroulant sous un crâne et les effets d'illusion

des miroirs (car Borges, pour qui le découvre, c'est les jeux de

la logique et cette façon de savoir s'abandonner comme spectateur

aux images qui ont apparemment le moins recours à la raison : palais

des Mille et une nuits, tigres, déserts, spadassins, sorciers, magiciens,

fantômes).

La lecture de Borges

intervient souvent comme une rupture dans le cours d'une culture classique

: les livres de Borges supposent

cette culture

et l'ouvrent en deux, comme on ouvre en deux le sanglier rôti pour

en faire sortir toute une farce de cuisine de Rabelais dans le Satyricon

de Fellini; mais ça fonctionne également y compris quand

on n'a pas encore totalement acquis cette culture classique, ce qui était

mon cas : le lectures ultérieures sont curieusement empreintes de

borgesisme, le regard et la raison s'en trouvent certainement dévoyés.

Chez

Borges (et voilà ce qui sert d'exemple), les éléments

de la culture la plus pointue ne sont plus prétexte à thèses, à gravité, à pédantisme,

ni même à simple disputatio, mais s'assemblent comme des motifs

de récit (comme on assemblerait une jouvencelle et un monstre pour

créer le suspens). Ils sont aussi les éléments de

l'ébahissement : ce n'est pas nouveau, puisque l'érudition

est déjà chez Schwob, ou Flaubert, ou Jean Paul Richter une

forme d'enchantement, qui suscite la réflexion, mais ça l'est

de façon pus intense, ou bien on a l'impression qu'en la matière

Borges fait autorité, et représente maintenant à lui

seul l'érudition comme conte de fées. Les héritiers

de cette conception sont nombreux, et bien sûr je fais partie de

ce très grand nombre, mais une grande part de cet encyclopédisme-comme-livret-d'opéra

vient aussi d'un auteur qui n'a rien de Borgesien (puisqu'il le précède

de beaucoup), Szentkuthy. (C'est de lui, par exemple, que vient l'idée

(évoquée plus haut ?) de mythologie moderne remplaçant

Mercure et Zeus par Frédéric II et Charlemagne.)

D'autres éléments

d'une grande importance trouvés

chez Borges (mais provenant également d'ailleurs), la réconciliation

avec le récit et avec le plaisir du texte (ou plaisir de la narration,

sans complaisance mais sans mépris) et l'humour. L'humour, qui se

trouve à chaque ligne de ses essais de façon intense, est

l'équivalent de cette élévation au carré que

Borges narrateur ne cesse de pratiquer dans ses nouvelles : il s'agit dans

les deux cas de recul, d'écart, de prise de distance, que ce soit

une formidable spirale narrative à la fin de « la Loterie à Babylone »'

(ou « la Quête d'Averroès ») ou l'incessant

commentaire du commentaire des articles théoriques.

Autre chose : Borges,

qui s'était senti incapable d'écrire

un récit, justement, a feint d'écrire un essai pour sournoisement

composer un récit, d'où est née cette manière

si particulière de fiction indiscernable de l'essai et vice-versa.

D'autres sauront s'y prendre de la même façon, mais encore

une fois Borges se pose en patron inévitable. Voilà aussi

qui sert diablement de leçon.

Pour ce qui concerne

plus précisément la fiction de France

Culture (une remarquable spirale narrative produite pour une « fiction

du samedi », intitulée Ombre et le ver luisant)

, Borges était tapis derrière, mais aussi ses disciples

plus ou moins directs, comme Casares (Morel évidemment), Cortazar

et Saer, tous argentins. La fiction, à mon avis, n'est pas à la

hauteur de ces modèles, mais son sujet (Borges aurait dit « son

argument ») l'est encore.

On continue de remonter,

reproduisant le mouvement de lecture du jardinier de Ruines-de-Rome.

On déterre jusqu’aux racines

pour voir, on gratte jusque sous les pieds du bureau : continue donc à relire

l’entretien dans le sens inverse, qui avait débuté ainsi

:

Il n'y a donc pas de commencement déterminé : autrement dit,

on ne peut déterminer de commencement, mais cette indétermination

n'est pas celle du commencement du temps, avant lequel il n'y a rien, elle évoque

plutôt la séparation du jaune au bleu, introuvable dans un

halo verdâtre. Il y a pourtant eu un jour où, consciemment

(voir plus haut) j'ai décidé de consacrer un intervalle de

temps, le matin, à l'exercice d'écriture : mais ce jour-là est

oublié (en faveur d'un progressif glissement de la non-écriture à l'écriture

complète, ceci dit avec un peu d'emphase). Longtemps, l'exercice

d'écriture n'est associé en aucune manière à l'idée

(ou l'ambition, ou même l'angoisse) de publication : le mot d'écrivain

est le dernier que je prononcerai sur mon lit de mort, et encore, j'espère

que je trouverai mieux. Tout alors oui recommencé, reprend, car,

le texte appelant le texte, il y en un de nouveau, arrivé à la

table de travail (sur le azertyuiopqdfg clavier, c’est gênant),

en cours de rédaction

de cet article. Pour une nouvelle collection de textes et d’images, « On

se demande comment de tels livres arrivent entre les mains du public » (de

son vrai nom), menée par les complices de R de Réel, Pierre

Senges a collaboré à distance avec l’étonnant

dessinateur Killoffer (un des fondateurs de l’association). Le livre

formé par cette union est un bel objet, rectangle et divagant, confrontation

amusée de deux regards lointains, sur ce qui, au pied de la lettre,

réunit les hommes : la ville.

A propos de Géométrie dans

la poussière: la règle

du jeu inventé par les directeurs de la collection Raphaël

Meltz et Laetitia Bianchi consiste, précisément, à ne

pas illustrer un texte ni légender

une image.

Concrètement, j'ai reçu une première salve

de dessins killofferiens en juin de l'année dernière, que

j'ai volontairement entraperçus,

de même que l'on perçoit en ville, dans des reflets de vitrines,

des spectacles immédiatement

perdus. J'ai été frappé par ces fresques sur papier,

puis je les ai rangées dans l'enveloppe, d'où je les retirais

de temps à autre très

brièvement et très rarement, histoire de me laisser surprendre à nouveau.

Le thème du texte étant celui de la ville, j'ai écrit

une série

de chapitres inspirés ou non par le souvenir que j'avais des images

de Killoffer (des trognes, du mouvement, du chaos, des lignes brisées,

des enchevêtrements

- et puis quelques détails, comme ce bol de cacahuètes).

Les textes ont été envoyés à Killoffer, qui

a poursuivi son travail de dessinateur après avoir

lu l'ensemble. Mais je ne sais pas dans quelle mesure la lecture des

pages lui ont inspiré des croquis.

Le texte lui garde son mystère

et ne trace aucune ligne trop droite, s’attarde sur des détails

qu’il sait rendre essentiel,

entre insomniaques et cacahuètes. Comment alors ne pas finir sur

un morceau de la presque fin de ce livre :

«

Nous pourrons nous contenter de mourir en toute simplicité, à tel

endroit déterminé de ta capitale, après une logue

agonie qui aura le style capiteux des fins de règne (un style

tendu et paresseux, plongé dans une sérénité que

personne ne cherchera à définir précisément

de peur de la perdre — une fin de règne porteuse pourtant

de débuts d’intrigues, comme les germes d’un temps à venir).

Nous ne jouerons plus aux échecs, nous nous tiendrons de chaque

côté d’un échiquier, sans bouger ni le petit

doigt, ni le fou, ni la tour — et tous tes secrétaires auront

l’ordre de ne pas nous déranger tant que dure cette immobilité. »

Guénaël Boutouillet

retour sommaire |

![]() tracer

des lettres

tracer

des lettres![]() histoire de pousser

plus loin le raisonnement

histoire de pousser

plus loin le raisonnement![]() tout exact de

dos

tout exact de

dos![]() une trajectoire

une trajectoire![]() l'espion infiltré

l'espion infiltré![]() rien de commun,

rien de rien

rien de commun,

rien de rien![]() les

éléments de l'ébahissement

les

éléments de l'ébahissement![]() bibliographie

et liens

bibliographie

et liens