Résistance du végétal | Une lecture de Larry Eigner

« Les lutins cessent de trembler / et se convertissent en fleurs  » Larry Eigner [1]

« D’un lacis dans l’Impossible coule une larme, peine absurde qui est un Univers.

Les ChÅ“urs du Défait surgissent de la mathématique nouvelle. Que les dix milliards d’années qui sont images de Dieu s’achèvent ! hurlent-ils. Il y a déjà dans les ordres de l’Impossible des effluves rosâtres du premier son, montagnes fluides. De et Ou sont escargots, répètent les leçons végétales, rugissant une volonté nouvelle qui lève ses cornes dans le cÅ“ur de l’Homme.  » Robert Duncan [2]

De l’air porteur est un livre de métamorphoses. « Mouvement presque imperceptible / du changement de forme  ». Écriture du phasme, peut-être, à l’interface du monde végétal et animal. Des intensités et des mirages de l’air. Pour que quelque chose s’y inscrive, il faut que l’air se courbe. L’air est une lunette polie par le verrier, une loupe, une lentille pour voir. « Les oiseaux sont violents  » parce qu’ils le griffent de leurs ailes → c’est une parole de fleur. Eigner demande : « à quoi servent les oiseaux  » ?

Car l’air, que les oiseaux déchirent, a une fonction. Il s’affaisse et se retourne. Il est le support aux paroles dont le « souffle sincère  » grise les nuages. Ces derniers se renversent (point de vue de fleur). Des vers d’Eigner, Duncan écrit qu’ils « planent, portés par leur propre marge  ». Qu’ils sont à la fois « mélodies de perception  » et « tissu d’expérience  ». De l’air porteur est l’écriture de la légèreté infinie des corps. Du babil de chaque être quand « l’air prend / toutes les voies  ». Face au corps qui se meut difficilement, sur la page l’écriture est griffure. Elle est « bruit animal  ». Elle transforme et cisaille le vers à mesure qu’il se déploie dans la page. Quand « l’imagination [serait] dans la bouche  », la langue, elle, ne cesse de couper. Elle aboie. « Cette femme parle à son chien / moi j’aboie  ». Seuls « les poissons ne se donnent pas la peine de crier  ». Ils observent le silence et ses variations. Le poète est-il poisson, gobant comme des bulles les anfractuosités de l’air ? Non. Il est une fleur. Nous sommes des fleurs. « Je me fleure  » : la substantification génère la métamorphose. Elle ouvre le champ.

Mais qu’est-ce qu’être une fleur, selon Eigner ?

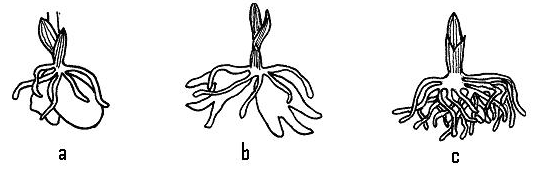

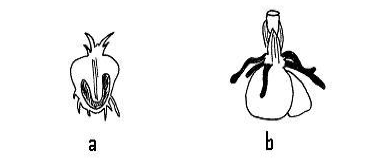

C’est être à la fois tige et racine. C’est flotter sans quitter son socle. Voyager à domicile. La fleur enracinée s’ébroue dans l’air, elle tire sa tête vers le ciel, au risque d’endommager le ressort subtil qui la tient en vie, « brindilles ou chardon, la tige  ». Sexualité de la tige : « l’extrémité d’un bâton entre mes jambes  » / « bande / climatique  ». De cette façon, elle « [semble] saluer  » les formes de vie qui s’ébattent autour d’elle. C’est entendu que le poète vit dans le corps d’une fleur. Gestalt de fleurs, monde des perceptions de fleurs. Monde des vitesses différenciées : oiseaux / pluie / nuages / chiens / avions ont « des vitesses différentes  ». Il y a aussi une vitesse de l’immobile. Une forme de précipitation dans le maintien vertical de la fleur. « Insularité du corps immobile  », la fleur crée du temps. « Longtemps / une fleur la mort  » ; c’est le paradoxe de la fleur : elle sait retarder la mort par excès d’immobilité. « Il est étrange de mourir  » dit la fleur qui cueille les secondes.

Les fleurs regardent. Elles observent les avions passer et les nuages sur la ligne d’horizon se distendre. Or « les horizons ne sont rien  ». Dans la distance, l’espace s’annule. Il n’y pas de lointain. Que des proximités. Et les effets visuels de cette proximité. La seule ligne : celle du fil à linge. Eigner ne cesse de nous dire que l’on ne voit les choses que de près. « Lointain est idéal  ». L’immanence est le seul absolu, lorsque « l’absolu est un problème  ». Et l’air même est une fiction. « Le monde / ne tient en vrai / tous ces absolus  ». Alors, « le chantier change d’échelle  ». Les nuages sont des « portes mobiles  », le regard s’y infiltre « et nous entrons vers la mort  » comme en un espace où les vides semblent plus réels que les pleins (« les embrasures sont des objets qui n’occupent rien  »). Le corps se tient dans les mailles de ce filet : chaque mouvement appelle un retrait (« un trou dans les nuages déplace / le trou dans le ciel  »). La perception excède les dimensions d’un ciel devenu trop petit pour l’œil. On voit dans les trous, par les trous lors même que l’air est « invisible  » / « le visible c’est l’air  ». Et s’« il y a un mot pour chaque feuille, pour chaque mur et / un mot pour rien  », s’« il y a toutes sortes d’amour peut-être plusieurs pour chaque objet  », quelque chose échappe, toujours. Un grondement sourd « [retourne] l’oreille  » de l’auditeur. Les choses n’ont pas d’axe prédéfini, elles s’inversent. Comme la basse musicale, « l’air [est] continu  », avec ses trous qui se greffent sur fond d’indifférenciation et produisent un son neuf. La variété du silence se fait entendre : « ce que le silence croissant / est devenu bruyant  ».

« Tant que notre mur tient / tu peux penser aux fleurs  » écrit Eigner. Le corps immobile n’expérimente pas sous ses pieds la courbure de la terre. Il ne connaît que l’écho de la distance. La courbe est dans le regard qui descelle les briques de l’air porteur. On pense par le mur. Le poète y inscrit de nouvelles règles, basées sur la « légère variation des nombres  ». Les unités prolifèrent à la surface du mur et s’y convertissent en choses, « [chacune ajoutant] son propre poids / au vent  ». Les pommes sont parfois des unités de mesure fiables. Et l’oiseau est l’unité du mouvement. « Quelle autre unité que / l’attraction des masses ?  » On compte en phalènes, en papillons. Il faut s’approcher au plus près, pour voir ce qui se trame. Car seul le petit, le léger, le ténu, le faible est connaissable. « 5 millions & ½ / d’arbres  » qu’est-ce que c’est ? Autant dire : tenter de faire rentrer un « mur circulaire / dans la chambre carrée  ».

De l’air porteur fonctionne comme une cosmogonie à rebours, récit d’une création en continu dont nous percevrions les éclaboussures. Petits miroirs tendus aux choses qui ne cessent de bifurquer et de générer leurs propres mutations. Mesure de l’« écart / entre deux espèces  », De l’air porteur est une magie qui opère des transitions improbables. Les mouettes sont des nuages. La mer est un camion. Monde inchoatif du presque-vivant, du qui-vive. Parce qu’« un caillou peut être vivant  » et s’inscrire (comme toute chose) dans le mouvement de « dissipation des graines  », la stratégie du vivant procure « une joie ob-jective  ». Tout se dissout, les « mains sont des distractions  », l’oiseau « est partout en l’air  » et l’air démultiplie les oiseaux.

Amorce d’une lecture de De l’air porteur : Inventaire des formes de vie.

[1] Larry Eigner, De l’air porteur – articulation un monde, poèmes 1952 – 1966, traduction Martin Richet, Éditions Corti, 2014.

[2] Robert Duncan, L’ouverture du champ, traduction Martin Richet, Éditions Corti, 2012.