Pourquoi Robin (3)

(Page retrouvée par Claude Roland-Manuel après la mort d’Armand Robin, archives Gallimard, texte publié in Fragments, Gallimard, 1992)

(Lire la partie 1).

(Lire la partie 2).

Je me suis arrêtée au seuil des Poèmes indésirables, publiés en 1945 à la Fédération anarchiste. Le passage par la Fédération anarchiste, contrairement à ce que continue de laisser acccroire la parfaite biographie de poète maudit, n’a pas été bien long — le temps de retrouver un semblant de famille, de lieu où publier, de lancer les traductions de Pasternak, d’Ady, comme un moyen de se survivre. Plus il s’éloigne de soi, plus il recherche les langues rares, les textes étrangers par leur teneur à ce qu’il a pu écrire : c’est peut-être jouer sur les mots que de parler d’élargissement, mais comment dire autrement cette retrouvaille sans fin en des échos de plus en plus lointains, et cette liberté gagnée au prix de cet abandon ?

Je me suis arrêtée au seuil des Poèmes indésirables, publiés en 1945 à la Fédération anarchiste. Le passage par la Fédération anarchiste, contrairement à ce que continue de laisser acccroire la parfaite biographie de poète maudit, n’a pas été bien long — le temps de retrouver un semblant de famille, de lieu où publier, de lancer les traductions de Pasternak, d’Ady, comme un moyen de se survivre. Plus il s’éloigne de soi, plus il recherche les langues rares, les textes étrangers par leur teneur à ce qu’il a pu écrire : c’est peut-être jouer sur les mots que de parler d’élargissement, mais comment dire autrement cette retrouvaille sans fin en des échos de plus en plus lointains, et cette liberté gagnée au prix de cet abandon ?

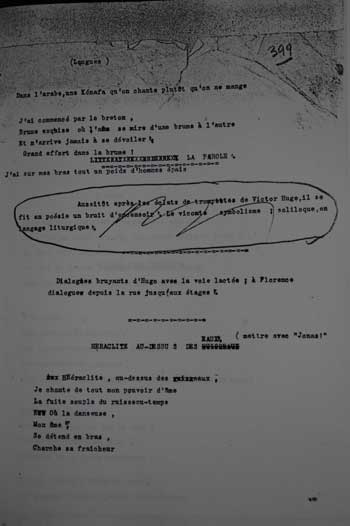

Pour moi, ce qui reste le plus vivant de cette expérience, ce sont les fragments qui ouvrent sur une épopée qu’ils lancent à leur manière, qu’ils inaugurent, comme on donne le ton, et déjà la note lancée est perdue. Ces textes sur la perdition, les langues, la perdition par les langues, ce sont peut-être les plus beaux d’Armand Robin. Il n’existe plus, mais il existe par tel instant de langue, telle image d’une langue et l’essentiel dit dans un poème que personne ne lira peut-être, comme ce poème sur l’arabe :

Pour moi, ce qui reste le plus vivant de cette expérience, ce sont les fragments qui ouvrent sur une épopée qu’ils lancent à leur manière, qu’ils inaugurent, comme on donne le ton, et déjà la note lancée est perdue. Ces textes sur la perdition, les langues, la perdition par les langues, ce sont peut-être les plus beaux d’Armand Robin. Il n’existe plus, mais il existe par tel instant de langue, telle image d’une langue et l’essentiel dit dans un poème que personne ne lira peut-être, comme ce poème sur l’arabe :

Dans ma voix le sable faisait des syllabes

Dans ma voix le sable faisait des syllabes

Et j’eus un bruit de gorge qui trouve enfin de l’eau ;

Et j’eus un bruit de gorge qui trouve enfin de l’eau ;

Un âpre râle poussiéreux haleta dans mes mots ;

Un âpre râle poussiéreux haleta dans mes mots ;

Je pris le rythme de lune dont brille le Coran

Je pris le rythme de lune dont brille le Coran

Pour glisser loin de moi de dune en dune

Pour glisser loin de moi de dune en dune

J’ai connu,

J’ai connu,

Dans Imroulqaïs, Chanfara,

Dans Imroulqaïs, Chanfara,

Des virevoltes savantes et sauvages :

Des virevoltes savantes et sauvages :

Prise, précipitée, reprise,

Prise, précipitée, reprise,

J’ai baigné dans le mirage des sables mon mirage de soleil

J’ai baigné dans le mirage des sables mon mirage de soleil

Rythme dur et pur,

Rythme dur et pur,

Retourné contre soi par le vent !

Retourné contre soi par le vent !

Beauté concentrée en blanc,

Beauté concentrée en blanc,

Monotone en sa haine aveuglante

Monotone en sa haine aveuglante

Poèmes écrits d’oasis en oasis,

Poèmes écrits d’oasis en oasis,

Par grandes plaques isolées désespérément

Par grandes plaques isolées désespérément

En secret je donnais à mes chants des noms de vents :

En secret je donnais à mes chants des noms de vents :

Le long, le prolongé, l’étendu, le vibrant, le tremblant,

Le long, le prolongé, l’étendu, le vibrant, le tremblant,

Le continu, le léger, l’impatient.

Le continu, le léger, l’impatient.

J’ai marché difficilement dans cette langue,

J’ai marché difficilement dans cette langue,

Le poème et ses brocs puisaient en moi comme une soif.

Le poème et ses brocs puisaient en moi comme une soif.

Partout, devant, derrière moi, à droite, à gauche

Partout, devant, derrière moi, à droite, à gauche

La menace d’une mort blanche

La menace d’une mort blanche

Et le plus étrange est que ce poème, jamais publié, laissé dans une chambre avec des liasses de papiers éparses, a été lu… Cette épopée de la perdition par les langues était le thème majeur des Fragments que j’ai publiés aux éditions Gallimard — hélas, en vain, puisque, alors que l’éditeur s’était engagé à remplacer Le monde d’une voix par ces Fragments une fois le tirage épuisé, c’est le monde d’une voix qui a été réédité, tel quel, avec la notice biobibliographique d’Alain Bourdon forgeant à l’aide d’erreurs et d’omissions le mythe du Poète indésirable, mythe à présent repris par le site Internet qui fait d’Armand Robin « le premier poète du Web » et par une récente biographie complémentaire chargée de le mettre en œuvre, quitte à dissimuler tout ce qui ne le conforterait pas. Tant d’années de travail perdues… Reste le Poète indésirable, l’anarchiste martyr et le traducteur de génie, victime christique de l’œuvre d’autrui.

Et le plus étrange est que ce poème, jamais publié, laissé dans une chambre avec des liasses de papiers éparses, a été lu… Cette épopée de la perdition par les langues était le thème majeur des Fragments que j’ai publiés aux éditions Gallimard — hélas, en vain, puisque, alors que l’éditeur s’était engagé à remplacer Le monde d’une voix par ces Fragments une fois le tirage épuisé, c’est le monde d’une voix qui a été réédité, tel quel, avec la notice biobibliographique d’Alain Bourdon forgeant à l’aide d’erreurs et d’omissions le mythe du Poète indésirable, mythe à présent repris par le site Internet qui fait d’Armand Robin « le premier poète du Web » et par une récente biographie complémentaire chargée de le mettre en œuvre, quitte à dissimuler tout ce qui ne le conforterait pas. Tant d’années de travail perdues… Reste le Poète indésirable, l’anarchiste martyr et le traducteur de génie, victime christique de l’œuvre d’autrui.

Pour avoir passé des années à retrouver de revue en revue de journal en journal les traductions d’Armand Robin, je peux assurer que le moindre de ses soucis était de présenter ces textes comme des œuvres — et que le moindre des soucis de la Société de ses Amis était de retrouver ces productions faute de mieux, ces pis-aller qu’étaient les traductions : lui qui était poète, pourquoi traduisait-il ? C’est le cri du cœur d’un de ses Amis, lui-même traducteur à l’occasion.

Pour avoir passé des années à retrouver de revue en revue de journal en journal les traductions d’Armand Robin, je peux assurer que le moindre de ses soucis était de présenter ces textes comme des œuvres — et que le moindre des soucis de la Société de ses Amis était de retrouver ces productions faute de mieux, ces pis-aller qu’étaient les traductions : lui qui était poète, pourquoi traduisait-il ? C’est le cri du cœur d’un de ses Amis, lui-même traducteur à l’occasion.

Hélas, comment faire admettre en France que traduire puisse être écrire au sens plein du mot ? Et que Robin ait écrit ses propres poèmes par le biais de ceux d’autrui ? Je sépare bien les deux questions et me rends compte que, de même que j’aurais dû présenter Robin comme un martyr de la lutte contre le totalitarisme, je devrais maintenant le présenter comme le génie de la traduction, un poète sacrifié... mais un vrai Poète, car seuls les Poètes peuvent traduire les Poètes, nascuntur poetae, et ainsi de suite...

Hélas, comment faire admettre en France que traduire puisse être écrire au sens plein du mot ? Et que Robin ait écrit ses propres poèmes par le biais de ceux d’autrui ? Je sépare bien les deux questions et me rends compte que, de même que j’aurais dû présenter Robin comme un martyr de la lutte contre le totalitarisme, je devrais maintenant le présenter comme le génie de la traduction, un poète sacrifié... mais un vrai Poète, car seuls les Poètes peuvent traduire les Poètes, nascuntur poetae, et ainsi de suite...

Puisque, à présent, moi aussi on me considère comme une traductrice, et je me suis rendue compte avec stupeur qu’en fin de compte j’avais dû traduire deux fois plus de textes qu’Armand Robin, je peux bien le dire : les traductions de Robin, ce ne sont pas des traductions. Si, moi, je traduis, je me soumets entièrement au texte que je traduis parce que je l’ai reconnu, d’une manière ou d’une autre, pour mien et je ne considère pas qu’à droite j’ai mon don d’écrivain, si j’en ai, et à gauche, mon sous-don de traductrice mobilisable en cas de panne créatrice. En cela du moins, je peux dire que le travail de Robin, ce qu’il appelait « non-traduction », a été une délivrance : contribuant à la faire reconnaître pour ce qu’elle est, travail d’écriture au sens plein, il a fait partie de ceux qui ont libéré la traduction de son statut inférieur, voire frauduleux. Mais je ne poursuis pas, hors de moi-même, et par impossibilité de revenir à moi, une épopée qui me mène de cercle en cercle, toujours plus loin de moi, et toujours cherchant à me retrouver.

Puisque, à présent, moi aussi on me considère comme une traductrice, et je me suis rendue compte avec stupeur qu’en fin de compte j’avais dû traduire deux fois plus de textes qu’Armand Robin, je peux bien le dire : les traductions de Robin, ce ne sont pas des traductions. Si, moi, je traduis, je me soumets entièrement au texte que je traduis parce que je l’ai reconnu, d’une manière ou d’une autre, pour mien et je ne considère pas qu’à droite j’ai mon don d’écrivain, si j’en ai, et à gauche, mon sous-don de traductrice mobilisable en cas de panne créatrice. En cela du moins, je peux dire que le travail de Robin, ce qu’il appelait « non-traduction », a été une délivrance : contribuant à la faire reconnaître pour ce qu’elle est, travail d’écriture au sens plein, il a fait partie de ceux qui ont libéré la traduction de son statut inférieur, voire frauduleux. Mais je ne poursuis pas, hors de moi-même, et par impossibilité de revenir à moi, une épopée qui me mène de cercle en cercle, toujours plus loin de moi, et toujours cherchant à me retrouver.

L’expérience de « non-traduction » de Robin est un tout, une épopée, une expérience sans pareille. Je regrette beaucoup que le côté unique de cette expérience ait été et reste occulté au nom d’une mystique de la fidélité, du sacrifice et du génie héritée du romantisme qui trouve là un point d’application facile. Robin fabrique des textes, il ne respecte jamais la forme — il faut avoir ce mépris français de la forme pour ne pas sentir à quel point ces traductions sont fausses — mais il ne prétend pas traduire, il prétend se traduire et faire de la traduction l’instrument d’une œuvre sans œuvre, en expansion continue, s’élargissant jusqu’aux langues les plus rares et aux poèmes les plus éloignés. Je ne vois pas pourquoi j’entretiendrais la légende d’un traducteur hors pair, donnant de cent poètes de vingt langues des traductions inégalables. Il a trouvé le moyen de sortir des limites étroites de la poésie par la traduction, mais aussi par la critique, et l’on peut voir à lire les Fragments que certains des poèmes qui semblent le plus personnels dérivent d’essais sur Joyce, Rimbaud, Claudel…

L’expérience de « non-traduction » de Robin est un tout, une épopée, une expérience sans pareille. Je regrette beaucoup que le côté unique de cette expérience ait été et reste occulté au nom d’une mystique de la fidélité, du sacrifice et du génie héritée du romantisme qui trouve là un point d’application facile. Robin fabrique des textes, il ne respecte jamais la forme — il faut avoir ce mépris français de la forme pour ne pas sentir à quel point ces traductions sont fausses — mais il ne prétend pas traduire, il prétend se traduire et faire de la traduction l’instrument d’une œuvre sans œuvre, en expansion continue, s’élargissant jusqu’aux langues les plus rares et aux poèmes les plus éloignés. Je ne vois pas pourquoi j’entretiendrais la légende d’un traducteur hors pair, donnant de cent poètes de vingt langues des traductions inégalables. Il a trouvé le moyen de sortir des limites étroites de la poésie par la traduction, mais aussi par la critique, et l’on peut voir à lire les Fragments que certains des poèmes qui semblent le plus personnels dérivent d’essais sur Joyce, Rimbaud, Claudel…

Eau plutôt que terre,

Eau plutôt que terre,

Il s’étend en possibilité flottante

Il s’étend en possibilité flottante

Et le long de ses bras

Et le long de ses bras

Descend un nouveau monde.

Descend un nouveau monde.

Et son grand regret

Et son grand regret

C’est d’un Chaos perdu

C’est d’un Chaos perdu

Sa langue et ses yeux désirants

Sa langue et ses yeux désirants

Sont d’un immense vague perdu !

Sont d’un immense vague perdu !

Factice innocent,

Factice innocent,

Rancunier contre la création,

Rancunier contre la création,

Recouvert de limon.

Recouvert de limon.

Poème ? Traduction ? L’un et l’autre, mais, à l’origine, fragment d’essai sur Claudel diffracté, prenant en miroir l’épopée de Robin… C’est cette expérience qui m’a captivée, parce qu’il me semblait y voir l’écho de ce qu’écrivait Maurice Blanchot (dans L’espace littéraire) :

Poème ? Traduction ? L’un et l’autre, mais, à l’origine, fragment d’essai sur Claudel diffracté, prenant en miroir l’épopée de Robin… C’est cette expérience qui m’a captivée, parce qu’il me semblait y voir l’écho de ce qu’écrivait Maurice Blanchot (dans L’espace littéraire) :

Écrire, c’est entrer dans l’affirmation de la solitude où menace la fascination. C’est se livrer au risque de l’absence de temps, où règne le recommencement éternel. C’est passer du Je au Il, de sorte que ce qui m’arrive n’arrive à personne, est anonyme par le fait que cela me concerne, se répète dans un éparpillement infini. Écrire, c’est disposer le langage sous la fascination et, par lui, en lui, demeurer en contact avec le milieu absolu, là où la chose devient image, où l’image, d’allusion à une figure, devient allusion à ce qui est sans figure et, de forme dessinée sur l’absence, devient l’informe présence de cette absence, l’ouverture opaque et vide sur ce qui est quand il n’a plus de monde, quand il n’y a pas encore de monde.

Si j’ai passé tant de temps à essayer de publier, dans l’indifférence générale et l’hostilité déclarée des Amis de l’Auteur, nullement satisfaits de voir surgir au jour ses œuvres contrariantes, ces écrits oubliés, c’est que j’y voyais une manière de sortir la traduction des ornières qui lui étaient réservées, et de faire des enjeux de ces activités littéraires rancies quelque chose de vital : une ouverture, une possibilité de tout remettre en jeu.

Si j’ai passé tant de temps à essayer de publier, dans l’indifférence générale et l’hostilité déclarée des Amis de l’Auteur, nullement satisfaits de voir surgir au jour ses œuvres contrariantes, ces écrits oubliés, c’est que j’y voyais une manière de sortir la traduction des ornières qui lui étaient réservées, et de faire des enjeux de ces activités littéraires rancies quelque chose de vital : une ouverture, une possibilité de tout remettre en jeu.

J’ai longuement analysé les traductions d’Armand Robin (avec, d’ailleurs, la collaboration de Pierre Leyris, qui lui avait commandé ses traductions de Shakespeare, avec André Markowicz, Aurélien Sauvageot, bien d’autres traducteurs — il serait intéressant de rassembler leurs commentaires) mais les juger est sans objet : vraies ou fausses, je les comprends dans une sorte de livre invisible qui mène de ses premiers fragments sur le pays natal aux poèmes les plus étranges des langues les plus incongrues.

J’ai longuement analysé les traductions d’Armand Robin (avec, d’ailleurs, la collaboration de Pierre Leyris, qui lui avait commandé ses traductions de Shakespeare, avec André Markowicz, Aurélien Sauvageot, bien d’autres traducteurs — il serait intéressant de rassembler leurs commentaires) mais les juger est sans objet : vraies ou fausses, je les comprends dans une sorte de livre invisible qui mène de ses premiers fragments sur le pays natal aux poèmes les plus étranges des langues les plus incongrues.

Il n’y a pas de limites à ce jeu d’expansion, je me considère moi-même, dans cette perspective, comme une expansion du jeu de Robin, une petite étudiante prête à tout croire et qui va naïvement de découverte en découverte jusqu’au jour où elle proteste, et, ma foi, à Robin de s’amuser de son parcours erratique parmi les inexistences.

Il n’y a pas de limites à ce jeu d’expansion, je me considère moi-même, dans cette perspective, comme une expansion du jeu de Robin, une petite étudiante prête à tout croire et qui va naïvement de découverte en découverte jusqu’au jour où elle proteste, et, ma foi, à Robin de s’amuser de son parcours erratique parmi les inexistences.

Il me semble que le moment où son entreprise trouve à nous toucher le plus, ce sont les émissions de Poésie sans Passeport, au Club d’essai, au début des années 50, alors qu’on venait juste d’introduire le magnétophone dans les studios : Robin décide de partir du matériau sonore qu’est la langue d’origine du poème et de le travailler avec la traduction par entrelacement, superpositions, retours, alternances... Je conçois que le résultat soit inadmissible pour qui attend que la poésie soit une petite minute culturelle tous les jours, mais j’y retrouve, au moins pour les émissions en arabe, en hongrois et en russe, l’écho de ce que je trouvais à première lecture dans ces étranges fragments sur ce pays sans fin qui était nôtre.

Il me semble que le moment où son entreprise trouve à nous toucher le plus, ce sont les émissions de Poésie sans Passeport, au Club d’essai, au début des années 50, alors qu’on venait juste d’introduire le magnétophone dans les studios : Robin décide de partir du matériau sonore qu’est la langue d’origine du poème et de le travailler avec la traduction par entrelacement, superpositions, retours, alternances... Je conçois que le résultat soit inadmissible pour qui attend que la poésie soit une petite minute culturelle tous les jours, mais j’y retrouve, au moins pour les émissions en arabe, en hongrois et en russe, l’écho de ce que je trouvais à première lecture dans ces étranges fragments sur ce pays sans fin qui était nôtre.

Voilà peu, j’ai essayé tout à la fois de rééditer ces fragments avec les photographies maladroites qu’il avait prises avant de partir et de construire un spectacle à partir des sons qui me restent du village, en résonance avec ces émissions : je sais maintenant que tout s’accorde, et que l’émission la mieux accordée aux sons de l’aube, dans la campagne, est celle qui unit poésie suédoise et poésie latine, Virgile lu avec l’accent suédois, avant de laisser place aux poèmes finlandais, et aux syllabes bretonnes. Mais je sais aussi que la douceur de Virgile, elle n’existe que comme couleur dans un paysage sonore où les poèmes arabes disent l’aridité, la violence, l’arrachement. Les passages les plus grandioses de la moallaka d’Imroulqaïs traduite par Robin sont ceux qui semblent issus de ce grand livre épars qu’il n’a jamais écrit — et sa grandeur est, je crois, de ne pas l’avoir écrit pour leur laisser la parole, comme la force de ses émissions est de céder la place à la langue autre, de la faire advenir, elle, en tant que telle, et que la poésie soit de la faire entendre.

Voilà peu, j’ai essayé tout à la fois de rééditer ces fragments avec les photographies maladroites qu’il avait prises avant de partir et de construire un spectacle à partir des sons qui me restent du village, en résonance avec ces émissions : je sais maintenant que tout s’accorde, et que l’émission la mieux accordée aux sons de l’aube, dans la campagne, est celle qui unit poésie suédoise et poésie latine, Virgile lu avec l’accent suédois, avant de laisser place aux poèmes finlandais, et aux syllabes bretonnes. Mais je sais aussi que la douceur de Virgile, elle n’existe que comme couleur dans un paysage sonore où les poèmes arabes disent l’aridité, la violence, l’arrachement. Les passages les plus grandioses de la moallaka d’Imroulqaïs traduite par Robin sont ceux qui semblent issus de ce grand livre épars qu’il n’a jamais écrit — et sa grandeur est, je crois, de ne pas l’avoir écrit pour leur laisser la parole, comme la force de ses émissions est de céder la place à la langue autre, de la faire advenir, elle, en tant que telle, et que la poésie soit de la faire entendre.

Malgré toutes les erreurs, et les errements, je vois là une liberté prise avec les convenances littéraires, une effraction dans le domaine forclos de la traduction, une brusque entrée d’air qui me rappelle ce que je cherchais d’abord dans cette œuvre introuvable — et dans chacun des fragments que je lisais au début je crois voir un reflet de l’univers tel qu’il l’a traduit, le reflet bleuâtre de l’œil d’un cheval dans un poème d’Essénine et la Russie dans ce reflet portant de neige en neige les douze apôtres de Blok jusqu’au brasier où passe en rage blanche l’incandescence des sables de l’arabe. Il est possible que cette perdition-là soit le meilleur moyen de ne pas se laisser prendre au piège, de ne pas être ce qu’il faudrait être, et je suis redevable à ce voisin que je n’ai pas connu d’avoir perdu des années à faire des tours du monde sans profit, ce qui, en fin de compte, est peut-être utile.

Malgré toutes les erreurs, et les errements, je vois là une liberté prise avec les convenances littéraires, une effraction dans le domaine forclos de la traduction, une brusque entrée d’air qui me rappelle ce que je cherchais d’abord dans cette œuvre introuvable — et dans chacun des fragments que je lisais au début je crois voir un reflet de l’univers tel qu’il l’a traduit, le reflet bleuâtre de l’œil d’un cheval dans un poème d’Essénine et la Russie dans ce reflet portant de neige en neige les douze apôtres de Blok jusqu’au brasier où passe en rage blanche l’incandescence des sables de l’arabe. Il est possible que cette perdition-là soit le meilleur moyen de ne pas se laisser prendre au piège, de ne pas être ce qu’il faudrait être, et je suis redevable à ce voisin que je n’ai pas connu d’avoir perdu des années à faire des tours du monde sans profit, ce qui, en fin de compte, est peut-être utile.