Bruegel, La Tour de Babel

II. L’AUTOBIOGRAPHIE

COMME EXIL

Deuxième entrée du dossier Barahéni préparé

par Dominique Dussidour:

deux textes complets, deux réflexions majeures de l'écrivain, sur la

notion d'exil et l'écriture:

![]() 1, Le poète

comme prisonnier, Langue et imagination créatrice en exil

1, Le poète

comme prisonnier, Langue et imagination créatrice en exil

![]() 2, L'aveuglement exilique : l'autobiographie non écrite

d'un auteur dramatique à Paris, dictée à titre posthume à un

ami , précédée d'une introduction par Joanne

Mackay-Bennet.

2, L'aveuglement exilique : l'autobiographie non écrite

d'un auteur dramatique à Paris, dictée à titre posthume à un

ami , précédée d'une introduction par Joanne

Mackay-Bennet.

![]() l'ensemble est suivi d'un bref in memoriam des écrivains iraniens morts

en exil

l'ensemble est suivi d'un bref in memoriam des écrivains iraniens morts

en exil

à lire aussi:

![]() Entretien

(en anglais) de Réza Barahéni avec Paulo Lemos Horta

et Eric Beck Rubin, « Exile. On the distance of writing », sur le

site de la revue universitaire de Toronto

Varsity Review

Entretien

(en anglais) de Réza Barahéni avec Paulo Lemos Horta

et Eric Beck Rubin, « Exile. On the distance of writing », sur le

site de la revue universitaire de Toronto

Varsity Review

![]() Site (en anglais) des écrivains

et artistes iraniens à Toronto .

Site (en anglais) des écrivains

et artistes iraniens à Toronto .

![]() « Déclaration de 134 écrivains

iraniens », manifeste

qui, en 1994, demandait l’élimination « de tous les obstacles

sur le chemin de la liberté d’expression et de publication ».

« Déclaration de 134 écrivains

iraniens », manifeste

qui, en 1994, demandait l’élimination « de tous les obstacles

sur le chemin de la liberté d’expression et de publication ».

DD

retour dossier Réza Barahéni

1.

Le poète comme prisonnier, Langue et imagination créatrice

en exil

de Réza Barahéni (paru dans

On the Issues ©, printemps 1998), traduit de l'anglais par Dominique

Dussidour.

Ce texte est une des « Autobiographies » consacrées

aux écrivains iraniens morts en exil auxquelles travaille actuellement

Réza Barahéni. L’une sera celle de Sadegh Hedayat

dont les éditions

José Corti ont publié en français de nombreuses œuvres.

Pour quelqu’un qui vit en exil il n’existe qu’un seul pays, le pays où il est né, et une seule langue, la langue maternelle. En comparaison, tous les pays et toutes les langues lui apparaissent comme des fictions. Ceux qui ont connu l’exil, qu’il soit forcé ou volontaire, reconnaîtront ce que Salman Rushdie décrit comme « le rêve du retour glorieux ».

Immédiatement après le départ du Shah d’Iran en 1979, des milliers d’hommes et de femmes qui vivaient en exil depuis de nombreuses années ont pris comme moi le chemin du retour. La plupart laissaient derrière eux des choses de grande valeur. J’abandonnais aux États-Unis une réputation d’écrivain, un poste de professeur à plein temps dans une université respectée, beaucoup d’amis. Mais ce devait être notre retour glorieux. Et ça l’était, d’une certaine façon. La sombre cité de Téhéran nous entoura dès notre arrivée. Soudain nous avons reconnu les visages derrière les fleurs, nous avons entendu les paroles, les plaisanteries, les poèmes, et senti l’éclosion vive et exquise du souvenir. Nous étions chez nous, ce lieu familier et dangereux.

Je l’avais quitté cinq ans auparavant parce que la répression l’avait transformé en enfer. J’y revenais parce que j’espérais que la révolution le transformerait en paradis. Je l’ai quitté à nouveau, en octobre 1996, parce que des années d’un régime brutal avaient fait de l’Iran quelque chose de pire que l’enfer. Ce pays a été le lieu d’une succession ininterrompue de turbulences, avec ses habitants et ses écrivains se redressant et retombant avec chaque nouvelle vague. Il est très difficile d’être écrivain dans un tel État. Il est malhonnête de voir lapider des femmes et de garder le silence. Il est malhonnête de voir interdire les langues d’un groupe ethnique et de garder le silence. Il est également malhonnête de contenir ses sentiments d’amour, d’affection, et de passion entre les limites prescrites par une législation hypocrite, malhonnête de ne pas écrire ce qui arrive entre deux êtres humains quand ils sont dans un lit. Il est malhonnête de ne pas se battre pour la liberté des êtres humains et pour la liberté d’expression en littérature.

C’est dans ces dispositions et cet état d’esprit que j’ai traversé la Révolution islamique de 1979, connu la prison deux ans plus tard, et l’éviction de l’université de Téhéran en 1982. Privé de tous mes droits en tant qu’être humain et contraint à l’exil dans mon propre pays, j’ai commencé à donner des cours, en toute illégalité, dans le sous-sol de mon appartement. Pendant des années ce sous-sol a été, en Iran, le centre de la littérature moderne, post-moderne et féministe. Il a été le ventre collectif de la création pour une génération de jeunes garçons et filles qui se lisaient leurs travaux les uns aux autres, et étudiaient la littérature iranienne et étrangère. Déniés et opprimés par les autorités, nous avons travaillé à éliminer toute trace des styles et de la structure patriarcale dans les écrits individuels. Ce qu’écrivaient ceux d’entre nous qui étaient exilés dans leur propre pays a donné une voix à ce dont notre société était privée.

L’attitude de la République islamique d’Iran envers les écrivains qui n’étaient pas inféodés au gouvernement – qui les traitait d’espions au service des puissances occidentales – a été d’une brutalité absolue. Dès le début de la révolution, nombre d’écrivains importants ont fui le pays ou ont été arrêtés. Récemment trois sont morts dans des circonstances mystérieuses. L’un d’eux, Faraj Sarkouhi, directeur de publication du mensuel Adineh, a subi d’atroces tortures. De nombreux autres ont vécu dans la peur, en se cachant ; plusieurs ont échappé à des enlèvements et à des tentatives d’assassinats. J’ai échappé à deux enlèvements, j’étais assigné à résidence à mon propre domicile ; tous mes livres étaient interdits. Des invitations m’arrivaient de Suède, du Canada, des États-Unis. J’ai dû prendre une décision.

Je suis arrivé au Canada en janvier 1997. Cela a été le plus long hiver de ma vie, cette nouvelle période d’exil qui nous a, ma femme, deux de nos enfants et moi, paralysés et tourmentés. Toute ma vie, semble-t-il, j’ai vécu en exil.

Beaucoup ont tendance à considérer l’exil comme une métaphore de la misère et de la tragédie, ou comme sa métonymie. En fait, c’est encore plus paradoxal. Quand je pense au Canada, l’Iran n’est présent ni dans ma mémoire ni dans mon esprit. L’Iran et le Canada n’ont aucun rapport entre eux. Je suis une personne déplacée ou un écrivain, et ma raison d’être repose quelque part ailleurs. Dans le contexte de la langue persane et de la littérature iranienne, spécialement la langue et la littérature de ces quarante-cinq dernières années, mon travail a un sens particulier. Je ne saurais l’expliquer, même à l’écrivain ou à l’éditeur canadien le plus sympathique. Mais je n’aurais à l’expliquer à aucun de ceux qui ont participé aux travaux d’écriture dans le sous-sol. Ils « savaient » de quoi je parlais ; le même sang coulait dans nos veines. Je n’existe pas, à leurs yeux, physiquement ; j’existe en tant que langue et que littérature. Je ne suis pas, à leurs yeux, un poète et un romancier ; je « suis » la poésie et la fiction. Mais aux yeux de mes amis canadiens, je suis un sommaire, sans aucune signification particulière.Je viens d’un des plus anciens pays du monde. Ma ville, Tabriz, est un lieu de fables et d’histoires, un lieu reconstruit par Shéhérazade. Je suis une histoire en plusieurs langues. Je suis ce que le philosophe français Michel Foucault a appelé, à propos d’un récit de Jorge Luis Borges, un « non-lieu », qui n’existe que dans la langue. Et cette langue ne se prête pas facilement à vivre dans une nouvelle demeure. J’aime la société multiculturelle canadienne, mais je souffre d’une sorte de claustrophobie. Langue et raison d’être enfouies dans ma poitrine et ma gorge, je me déplace de lieu en lieu, et de celui-ci à celui-là, écrivain véritablement en exil, faisant l’expérience de l’éternel entremêlement de la mémoire, du désir, de l’espoir et de la langue au point que tous les lieux sont laissés loin derrière, et je me retrouve à me tenir dans ma bouche, dans ma gorge, dans ma poitrine – concrètes assises de mon langage poétique. La langue des rêves et des désirs commence à avoir une fonction différente. La notion entière de référentialité se modifie, et je n’ai plus confiance dans mes yeux puisqu’ils ne sont pas aptes à me mettre en contact avec les choses réelles. L’acuité visuelle globale, bien que nouvelle, belle et solidement structurée, diminue. Je ne vois pas les scènes qui se déroulent devant moi. Des visions d’une autre mémoire m’habitent, me torturent, celles d’amis qui sont morts et enterrés, celles de figures aimées qui ont disparu, telle Eurydice dans les brumes de l’enfer quand son époux le poète Orphée commit l’erreur de se retourner. Le poète n’a alors plus rien qu’une langue, une voix, une bouche.

Peu de choses sont plus traumatiques que l’interdiction de la langue maternelle. L’interdiction ne se résume pas à une totale amnésie. Vous pratiquez encore, d’une façon ou d’une autre, votre langue maternelle. Son interdiction pour raisons raciales ou ethniques ne peut jamais être totale parce que vous la pratiquez avec votre famille et vos amis. Mais la culture et la langue dominantes (le persan, en ce qui me concerne) s’imposent à vous, supplantent votre langue maternelle et votre culture (la mienne est turque azérie), qu’elles qualifient de traîtres. Le fait d’imposer l’arabe, le turc et le persan aux Kurdes d’Irak, de Turquie et d’Iran et le persan aux Turcs Azéris d’Iran sont des exemples manifestes de ce qu’est la répression culturelle et linguistique. Quand vous la subissez dans votre enfance, vous regardez les visages innocents de vos parents, de votre famille, des habitants de votre ville – en fait, de toute la population de votre région – et vous vous demandez s’il est possible que la langue et la culture de tant de personnes soient à ce point déloyales. Votre langue maternelle devient une conspiration criminelle contre la grande culture officielle de l’État. Si vous écrivez quelque chose dans votre langue, vous devenez automatiquement un séparatiste et un traître envers la souveraineté de cet État. Ainsi, dès votre enfance et votre jeunesse dans votre propre ville vous commencez à vivre en exil, et vous apprenez à haïr votre langue maternelle. Qu’arrive-t-il à votre langue ? Tout simplement, vous l’avalez. Comment ?

Durant l’hiver 1945, alors écolier de Tabriz d’une dizaine d’années, j’ai écrit un article en azéri avec des encres de couleur, et je l’ai affiché sur un mur. L’article était rédigé dans ma langue maternelle, la langue maternelle de tout l’Azerbaïdjan. À cette époque, un gouvernement semi-autonome dirigeait la province. Quelques mois plus tard, ce gouvernement était renversé et le régime central iranien reprenait le contrôle de la ville et de la région. Pour avoir écrit cet article et l’avoir affiché au mur, les autorités scolaires, dont la langue maternelle était la mienne et celle de mon article, m’ont obligé, devant les professeurs et les élèves, à lécher l’encre sur toute la surface de la feuille de papier jusqu’à ce qu’il n’en reste plus trace. J’ai avalé ma langue maternelle. Je n’ai jamais oublié cette humiliation.

Je commençais juste à écrire de courts poèmes, enfantins, futiles, dans ma langue maternelle. Cette porte s’est définitivement refermée. On a fait de ma langue maternelle, langue féminine, langue apprise des lèvres et des caresses d’une mère, une chose cachée. La relation de Je et de Tu à quoi n’avait pas encore introduit la hiérarchie de la syntaxe, le rythme irrégulier et spontané des mains, des oreilles, des lèvres et de la bouche – tout a disparu dans cette humiliation d’avoir à lécher l’encre.

Presque cinquante ans plus tard, j’ai lu ces quelques phrases que la philosophe et féministe française Julia Kristeva aurait pu écrire à propos du cours que ma vie a pris suite à cette encre rendue invisible: « Écrire est impossible sans une certaine forme d’exil. L’exil est déjà en soi une forme de dissidence. » Vous entrez en dissidence par rapport à la norme, aux conventions, aux règles. La langue qui a été avalée produira le fruit le plus concret du langage : la poésie.

Nous sommes environ trente, uniquement des hommes, assis ou allongés sur le sol d’une des salles de détention, dans les étages supérieurs de la prison. Depuis que je suis ici mes yeux sont bandés, si bien que j’ignore que c’est la prison dans laquelle je suis resté, en 1972, plus d’une centaine de jours. Cette fois je suis dans ce couloir, yeux bandés, depuis vingt-deux jours. Tous ont également les yeux bandés. Nous sommes anonymes. Sans nom. Toutes les cellules individuelles sont occupées par des femmes. Quand je m’étends sur le sol, je peux voir sous le bandeau qui serre mes yeux, à travers la fente entre mon nez et mes joues, la procession solennelle des femmes quand on les emmène aux toilettes au bout du couloir. Elles ressemblent à des spectres que les autorités carcérales auraient empruntés aux pièces de Shakespeare. Droites et dignes, elles marchent en tchadors, ou en foulards et longs manteaux. Pas une mèche de cheveux ne s’en échappe. Les foulards sont épinglés sous le menton, et malgré les bandeaux qui dissimulent leurs yeux il y a toujours quelque chose de magnifique dans leur façon de se déplacer. La main couverte de la première tient un bâton tendu par le gardien, les autres suivent selon une ligne irrégulière, la main gauche de chacune posée sur l’épaule de celle qui la précède. Je vois cela à travers la fente de mon bandeau. Le gardien m’a déjà prévenu : si mon bandeau glisse, il me battra sévèrement. En me menaçant, par mégarde il a mentionné mon nom. La nuit venue, une des femmes chuchote en passant : « Monsieur… Monsieur… êtes-vous… le poète, Réza… êtes-vous ? »

Certains hommes dans le couloir ronflent. Sous le bandeau ça brille, mais comme un halo nébuleux, une lumière aveuglante qu’étoufferait un nuage. Le ronflement des hommes est d’un grand secours, mais j’ai peur qu’on repère son filet de voix.

« Qui êtes-vous ? » je chuchote au vide derrière le bandeau, et je me tais, craignant que le gardien ou même l’un des prisonniers proches de moi n’ait entendu ma voix. Plus rien n’arrive de derrière la porte. Elle ne veut peut-être pas me dire qui elle est, elle était simplement curieuse à mon sujet. Puis elle parle.

Ce qu’elle dit m’abasourdit : « Nous sommes enceintes toutes les quatre. Ils vont nous tuer. »

N’osant faire le moindre

mouvement qui trahirait cette conversation aux gardiens, j’attends.

Elle aussi attend. Presque une demi-heure plus tard, elle respire soudain

lourdement et dit :

« Ca bouge.

- Comment ? je demande malgré moi.

- Là. En moi. Joie… L’enfant… Il est là… Réza… »

Je ne sais pas quoi dire.

«

Mon papillon, murmure-t-elle. Là, Réza… là… Mon

papillon… qui bouge… là… Paume… Sous ma…

- Soyez prudente. Ils pourraient vous entendre. » Un peu plus tard je demande

: « Où est votre mari ?

- Tué.

- Quand ?

- Il y a trois semaines. »

Je ne sais pas quoi dire. Rien ne m’a

préparé à parler à cette

femme dont le mari a été tué, qui répète « papillon »,

et qui semble me proposer de toucher et de sentir les mouvements de son

enfant à travers

sa peau. Comment une femme iranienne peut-elle dire ces choses à un

homme, à un étranger

? Son esprit est-il dérangé ?

«

C’est chaque jour… Mon papillon… Chaque jour maintenant.

- Demandez-leur de vous emmener à l’hôpital… Dites-leur

de vous y envoyer.

- Ils le feront… Pas la peine… Pas leur demander… Ils le

feront quand les douleurs commenceront. »

Après un silence elle demande : « Quel est votre crime ?

- Je ne sais pas, je chuchote, je n’en ai pas la moindre idée.

- Pensez-vous qu’ils vous libéreront ? »

D’abord

je ne l’entends pas très bien – ou je ne peux

pas croire ce que j’entends. Comment peut-on mettre une femme dans

cette situation ? Puis j’entends quelques simples phrases. Et rien

d’autre.

Le jour suivant, on la sort de sa cellule. Toutes les femmes pleurent.

Ensuite, plus aucune ne me parle de derrière la porte ; elles

sont maintenant trois à aller

aux toilettes. Quelques jours plus tard, on me déplace vers un

autre étage,

un autre exil. Ses phrases hachées de derrière la porte

résonnent à mes

oreilles :

«

Ils tueront… Je n’ai aucun doute… Ils me tueront sûrement… À la

naissance… Mon papillon naîtra et immédiatement après,

on m’emmènera et on me tuera. »

Ces phrases m’ont été adressées en persan. Je les écris en anglais. Aucune de ces langues n’est ma langue maternelle. C’est cet exil-là que Julia Kristeva, elle aussi écrivain exilée, a appelé « une façon de survivre ». Comment ce processus qui m’a permis de survivre s’est-il déroulé ? À la maison, à l’usine, au marché, même à l’école entre élèves et professeurs, on pratiquait sa langue maternelle. Mais la forme écrite de la langue de l’école, la forme écrite de la langue du travail, de la police, des tribunaux, des films était le persan. La langue de la littérature et de la poésie était le persan. La langue maternelle ne méritait qu’humiliation et assujettissement, comme ma mère vis-à-vis de mon père qui l’avait toujours dominée. L’exil hors de la langue est la schizophrénie linguistique de tous ceux, individus ou peuples, qui sont soumis à la domination d’une langue.

L’engrenage de l’amour et de la haine se met en place. C’est quelque chose qui a toujours trait à mon père, jamais à ma mère. L’amour maternel est total. Sans ma mère, je ne serais pas la personne que je suis, poète et romancier. Pour apprécier quelque chose, je dois y déceler l’élément maternel. L’imagination implique qu’on le découvre dans tout ce avec quoi nous entrons en contact. Mais plus que n’importe quoi au monde, c’est la langue qui est maternelle. La mère a joué à la langue avec nous. C’est à travers elle que cet amour généreux accorde à la langue sa capacité poétique. La poésie est une langue dans laquelle les mots tombent amoureux les uns des autres ; ils cessent d’être utilisés de façon extérieure, non affective. Un poète qui écrit dans une langue qu’il a choisie ne sera pas un grand poète avant qu’il n’ait découvert le rapport mère-enfant dans cette langue.

Dans la littérature, l’exil a pris différentes formes. C’est Samuel Beckett qui choisit d’écrire la plupart de ses pièces et de ses fictions en français. Il m’aurait été impossible d’écrire de la poésie ou de la fiction en turc azéri. C’est Vladimir Nabokov qui écrit la plupart de ses dernières œuvres en anglais. Recherchant l’autre dans la langue, la tradition et la poétique de la fiction, James Joyce expérimente les dispositifs de l’écriture même. Son exil volontaire hors d’Irlande est un des événements importants de la littérature mondiale. Certainement, ce sont de grands moments dans l’histoire d’une nation quand un écrivain sent que, par chance, il peut demeurer parmi les siens, s’enrichir de cette expérience et écrire à ce sujet. Mais l’exil est également une aventure, une expérience dans un monde autre qui permet à l’imagination de chacun d’aller dans des directions inconnues, à la fois techniquement et spirituellement. Les lettres de Joyce et son premier roman montrent qu’il s’est intentionnellement expulsé d’Irlande afin d’embrasser l’expérience non seulement du Continent mais également des continents de l’aventure artistique. Un territoire né de l’imagination a été créé par les œuvres de ces écrivains que ne définissaient ni les périodes historiques ni les pays où ils vivaient.

Un tel exil franchit les frontières idéologiques, philosophiques, politiques. En exil, vous sortez des normes et des conventions de la pensée et de l’imagination. C’est le désir de voir au-delà, d’avancer « dans l’exil », tel Dante imaginant et parcourant les étapes de l’imagination elle-même.

Quand

j’apprenais le persan, j’étudiais également

l’anglais,

ma fenêtre sur Shakespeare, Joyce, Virginia Woolf, Gertrude Stein.

Quand ma mère est morte de la maladie d’Alzheimer dans une

maison de retraite de Téhéran, en 1995, j’avais commencé d’écrire

en anglais un roman que j’avais l’intention d’intituler « Notre

Dame des Scribes », l’histoire d’un poète qui

partage sa nourriture avec d’autres. Une heure avant sa mort, j’ai ôté le

noyau d’une datte et j’ai porté le fruit aux lèvres

de ma mère. Elle a soulevé ses bras fragiles, pris la datte,

l’a

partagée en deux et m’en a tendu une moitié. Elle

a porté l’autre à ses

lèvres, l’a lentement embrassée, mais ne l’a

pas mangée.

Elle est morte une demi-heure plus tard, cette moitié de datte

entre ses doigts. Mon roman a été interdit de publication

en Iran. Trois mois après mon plus récent départ

en exil, il était

publié en Suède. J’écris maintenant du Canada,

j’écris

sur ces continents qui se dressent du passé afin d’exiger

un avenir.

(Traduction : Dominique Dussidour.)

2. L’aveuglement

exilique »

de Réza Barahéni,

2 a - introduction à "L'Aveuglement exilique",

par Joanne Mackay-Bennet

(...) Dans son essai « L’aveuglement exilique

: l’autobiographie

non écrite d’un auteur dramatique à Paris, dictée à titre

posthume à un ami », Barahéni emprunte la voix du dramaturge

Gholam-Hossein Sa’edi (1935-1985), originaire lui aussi de Tabriz. Psychiatre

de profession, Sa’edi a signé plus de trente pièces de

théâtre, dont de nombreuses pantomimes écrites sous le

pseudonyme de Goharmorad. Il est reconnu aujourd’hui comme l’un

des plus importants auteurs dramatiques d’Iran. On se souvient de ses œuvres

théâtrales critiquant d’abord la corruption de l’époque

Pahlavi dans les années soixante et soixante-dix, puis les échecs

de la révolution islamique dans les années quatre-vingt. Outre

les pièces de théâtre, l’œuvre de Sa’edi

comprend de la fiction, des études ethnographiques du folklore iranien

et des scénarios de film. Un de ces scénarios, La Vache, écrit

en collaboration avec le cinéaste iranien Dariush Mehrjui, a suscité les éloges

de la critique internationale au Festival de Venise en 1971, où il a

reçu le prix FIPRESCI. Pendant la majeure partie de sa vie d’écrivain,

Sa’edi a subi le harcèlement et la torture entre les mains de

la SAVAK (la police secrète iranienne) (dans « Profile : Gholam

Hoseyn Sa’edi, Index on Censorship 7.1, 1978, Nithal Ramon écrit

qu’au début des années soixante-dix, Sa’edi a été battu,

interrogé et emprisonné au moins seize fois). Il est cependant

resté profondément engagé aux côtés du peuple

iranien, et a résisté le plus longtemps possible à l’idée

de partir à l’étranger. De la même façon,

Barahéni, affirmant lors d’un entretien que la genèse de

sa créativité artistique se trouve dans ses relations dynamiques

et personnelles avec le peuple d’Iran, ajoutait : « Si je perds

ma connexion au peuple, mon écriture ne sera basée que sur la

mémoire » (« Iranian Visitor », New York Times, 16

juillet 1978). Sa’edi quitte l’Iran en 1981 pour vivre à Paris,

où il devient rapidement alcoolique et finit par perdre la vue. Il meurt

en exil à l’âge de cinquante ans, en 1985. Au moment de

sa mort, très peu de ses écrits avaient été publiés

en Occident.

L’amitié entre Barahéni et Sa’edi est cimentée par leur engagement mutuel dans la lutte sociale et politique contre l’oppression et la censure, dans les années soixante et soixante-dix. Ce même engagement se retrouve dans les pages d’une génération d’auteurs qui, avec Barahéni et Sa’edi, ont influencé le développement de la littérature iranienne moderne et la critique littéraire. À la différence de la littérature persane classique, qui se définit par ses qualités formelles et s’adresse à des lecteurs appartenant à l’élite, la littérature moderne est engagée dans un mouvement global pour le changement social et politique, et ses sujets pragmatiques et actuels visent un public plus large et plus populaire. Dans le cas de ces deux auteurs, la censure a entravé leurs carrières et limité la réception de leurs œuvres, en Iran comme à l’étranger. Lorsqu’il vivait encore en Iran, Sa’edi a souligné les effets dévastateurs de cette censure selon laquelle chaque morceau « pouvait être interprété de mille façons différentes, et chaque interprétation donner lieu à un nouveau chef d’accusation » (cité dans l’introduction à Fear and Trembling de Sa’edi, traduit par M. Southgate, Washington : Three Continents, 1984). Non seulement la censure a éliminé presque totalement la possibilité de trouver un lectorat en Iran, où le travail de ces deux auteurs est interdit à cause de son contenu, mais elle demeure en outre un facteur décisif dans le combat pour faire publier leurs œuvres en Occident, où le marché exige qu’un ouvrage soit écrit dans la langue du pays d’accueil. Plutôt qu’une interdiction du travail à cause de son contenu, ce sont parfois les difficultés d’un écrivain à manier la langue d’adoption qui peuvent entraver la publication de ses œuvres. Dans son pays d’origine, note Barahéni, un écrivain peut être « suspect à cause du contenu de son langage, […] mais lorsqu’il est en exil, c’est son médium qui est suspect, son langage même » (President’s Report II : Prison and Exile, PEN Canadian Bulletin, mars 2003).

Comme pour contrer le non-respect des frontières de la part de la censure et y répondre, Barahéni et Sa’edi rejettent de manière tout aussi flagrante la limitation de l’écriture à un seul genre. En conséquence, leur travail se caractérise non seulement par une vigilance aux complexités de la langue d’expression, mais aussi par le maniement habile d’une multiplicité de langages (poésie, cinéma, pantomime, roman, nouvelle), par une foi irrépressible dans le pouvoir qu’a une expression artistique de dire ce qui ne peut pas être dit, que ce soit dans la langue d’origine pour des raisons politiques ou dans la langue d’adoption, et par une conscience aiguë et vivace des risques concrets de ne pas écrire.

C’est dans ce

contexte que Réza Barahéni tisse son essai

créatif, « L’aveuglement exilique ». En créant

un montage de retours en arrière, telles les traces des images de

cinéma

projetées sur le mur de la mosquée de son enfance, dont il

se souvient, il mêle les faits et la fiction, la biographie et l’autobiographie,

de façon que sa vie et celle de Sa’edi deviennent alternativement,

et de façon réciproque, sujet et toile de fond. Presque simultanément,

semble-t-il, la vérité de la « dictée » est

effacée par la qualité fictive des circonstances de sa narration.

Le ton intime et urgent de Barahéni, constant tout au long de ce

texte, rappelle les qualités du naqqal traditionnel, ce conteur

itinérant

qui, à l’aide de peintures sur toile montrant des scènes

tirées des épopées iraniennes afin d’illustrer

l’histoire

qu’il dévoilait progressivement, enchantait l’auditoire

réuni sur la place publique, souvent à côté du

cimetière

ou d’un lieu saint. Ici, cependant, c’est le lecteur, ravi

par la finesse du récit de Barahéni, qui reste envoûté à la

fin par le martyrologe qui le clôt. En démarquant son territoire

dans une zone d’insécurité imaginative et volontaire, « L’aveuglement

exilique » crée un sanctuaire pour l’auteur aussi bien

que pour le lecteur, un testament à l’espace de représentation

et de spectacle dans le langage.

(Traduction : Graham Fox.)

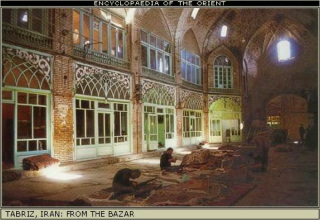

Tabriz, le bazar.

2b, «

L'aveuglement exilique : l'autobiographie non écrite d'un auteur

dramatique à Paris,

dictée à titre posthume à un ami »

de Réza

Barahéni, paru dans Modern Drama ; vol. XLVI, numéro

1, printemps 2003, University of Toronto Press ©

De l'occupation

soviétique de ma ville natale, Tabriz, au cours de la

Deuxième Guerre mondiale, deux images me viennent spontanément à l'esprit,

images reflétées sur un mur blanc par un faisceau de

lumière émis

par un camion militaire garé dans un coin de la place, à côté de

la mosquée du quartier. On avait six ou sept ans, et on s’était

faufilés hors de la mosquée pour regarder les formes

qui bougeaient sur le mur. La première se composait de l’association

ridicule d'un chapeau, d'un nœud-papillon, de deux yeux qui sautillaient

de haut en bas, d'une moustache fine mais agile, et d'un genre de démarche

que j'ai imitée le reste de ma vie. À l'époque,

je ne savais pas son nom. La deuxième séquence montrait

un homme gigantesque, toujours en mouvement, complètement hystérique,

aux yeux composés

d’un mélange sauvage de Khazar et de Russe, qui courait

d'une pièce à l'autre de son château. Des gens

tombaient à ses

pieds, terriblement – et ce mot « terriblement » me

servira bien vingt-deux ans plus tard, lorsque ces gestes spasmodiques

réapparaîtront

d'abord dans mes pantomimes, ensuite dans mes pièces de théâtre.

Les formes sur le mur, la mosquée, le camion militaire, les

pères

qui priaient dans la mosquée, les femmes voilées et les

enfants qui restaient bouche bée et les hommes qui regardaient

et qui riaient, l'association de la guerre, de l'occupation, du silence

et des langues étrangères

: toutes ces choses sont devenues pour moi des présences permanentes

dans mon esprit et dans mon théâtre. J'ai vu les formes

de ces deux hommes et de beaucoup d'autres hommes et femmes sur le

mur de la place.

L'armée soviétique les projetait tous les vendredis soir.

Chaque fois que je revois du cinéma muet, je repense à ces films.

Quand on nous les a montrés la première fois, nous ne savions

même pas qu'il existait au monde quelque chose qui s'appelait cinéma.

Bien des années plus tard, ces deux formes imprimées dans ma

mémoire il y a si longtemps ont trouvé leurs noms : Chaplin et

Ivan le Terrible. C'est comme ça que le drame est devenu ma première

nature – la seconde étant celle avec laquelle je suis né.

La nature acquise au théâtre est plus essentielle que celle qui

nous est donnée par nos parents, par la biologie, ou par Dieu. Je dis « essentielle »,

et je veux dire par là que l'essence dont tout le monde parle n'existe

pas. C'est seulement en évoluant dans le corps de l'Autre, à travers

l'Autre, que les gens se rendent compte qu'il y a une essence, ou qu'il va

y en avoir une, et encore, cela reste provisoire. J'ai commencé par

mettre des essences sur scène, avant de les balayer avec le balai du

finale.

Je suis né dans une famille, une société, une ville et

une province où l'on parlait azéri, mais nous n'avons été autorisés à parler

et à écrire dans notre langue maternelle que pendant une seule

année : de décembre 1945 à décembre 1946. Lorsque

le gouvernement local, démocratiquement élu, fut renversé par

le gouvernement central, celui-ci décréta que la langue officielle était

désormais le persan. Je marchais toujours comme Chaplin le jour où,

accompagné de mes professeurs et des autres élèves qui

parlaient tous le turc azéri, j'ai porté des manuels scolaires

rédigés dans ma langue maternelle jusqu'à la grande place

de la ville, où je les ai brûlés. Depuis plusieurs mois,

cette place était la scène d'autodafés de livres et de

la pendaison publique de ceux qui avaient soutenu le gouvernement autonome.

Au cours des quatorze années suivantes, années d'études

pour devenir médecin puis psychiatre, j'ai étudié en persan

tout en continuant à parler le turc azéri. Sans jamais apprendre à écrire

ma langue maternelle, j'ai appris quatre langues appartenant à trois

grandes familles linguistiques : ma propre langue orale, ouralo-altaïque

; l'arabe, langue sémitique ; et deux langues indo-européennes

: un peu d'anglais et ma langue écrite officielle, le persan. Du point

de vue linguistique, j'étais toujours sur scène, à me

donner en spectacle, en train de jouer dans toutes ces langues qui occupaient

ma tête. C'était une expérience horrible, mais fascinante.

Je vivais dans un pays potentiellement balkanisé, fissuré par

des frontières linguistiques. Dans mon esprit, ces langues se combattaient,

tandis que je gardais le silence, ou complimentais les autres, vivant tout

ce temps dans l'enfer des langues. J'ai été démembré,

et j'ai rendu ce que j'avais reçu. J'étais une sorte d'hybride,

passant du seuil d'une langue à une autre. En passant de l'Autre à un

autre Autre, je livrais toujours des fragments d'une langue étrangère.

Alors c'est le silence qui a commencé à prendre forme dans des

pantomimes aux didascalies écrites en persan ! C'était une manière

de réagir. Dans mon théâtre, l'acteur est un réacteur.

Après tout, moi aussi j'ai toujours réagi, jusqu'à la

fin de ma vie.

Pendant toutes les années soixante on a monté mes pièces

en Iran : vingt pantomimes, à peu près le même nombre de

récits théâtraux et une bonne douzaine de vraies pièces

dramatiques. Mes pièces historiques traitaient des causes de l'échec

initial de la démocratie en Iran il y a cent ans. L'auteur autoproclamé de

mon autobiographie vous en dira davantage. En plus de mes pièces de

théâtre, j'ai écrit deux romans. L'un d'eux, Le Cortège

funèbre de Bayal, roman fragmenté, a été acclamé à titre

posthume comme étant l'une des œuvres annonciatrices de la fiction

postmoderne. Je n'avais pas lu Borges ; je n'ai lu Marquez que vers la fin

de ma vie ; Joyce n'avait pas été traduit en persan.

J'éprouvais un sentiment de nostalgie pour le nouveau, pour l'étrange

et le différent. Dans une société traditionnelle, un artiste

moderne mène une vie d'exil complet. C'est pourquoi, pour moi, l'exil

s'est inspiré de la deuxième partie du mot « nostalgie »,

non pas nos, mais algie : « algia », le désir ardent de

la distance, l'amour de la distance, l'artiste comme pionnier, qui laisse derrière

lui le chez-soi de sa propre langue, sa propre tradition et son propre passé,

qui se lance aveuglément, cherchant ce qui sera nouveau, à tâtons

dans le noir. Je sais bien ceci : tous les écrivains sont amoureux d'une

certaine distance, dont la vie après la mort est la forme extrême.

Nous avons inventé la résurrection parce qu'elle est basée

sur un aveuglement total. Pour moi, le théâtre était la

résurrection – le démembrement et la résurrection.

J'ai appris le persan dans l'aveuglement et j'ai créé une scène

de théâtre dans l'aveuglement, une scène où tous

les personnages se déplaçaient dans la matrice de la scène-mère,

des marionnettes humaines qui, nonobstant Shakespeare, signifiaient tout, du

moins pour moi.

Je n'ai jamais reçu un prix. Il n'y a jamais eu un festival qui portait

mon nom. Je n'ai jamais été honoré par quelque groupe

de personnes que ce soit. Si je n'avais pas été dans les prisons

du Shah, sous l'ancien régime, le monde occidental ne me connaîtrait

pas, ou à peine. Ce monde occidental nous voit, écrivains en

exil, uniquement comme d'anciens prisonniers, et il néglige ce que nous

avons écrit. En Occident, les écrivains se taillent une réputation

en s'alliant à une cause « politiquement correcte ». L'écrivain

non-occidental écrit pour le prochain millénaire. D'abord, mon

propre état me dissimule, et dissimule toutes les dimensions qui me

constituent et que je représente. Ensuite, dès que je sors de

cet enfer, c’est pour me confronter à un autre, l'anonymat aveugle

que l'Occident impose à tous les écrivains en exil. Tous les écrivains

du Moyen-Orient sont des étrangers, où qu’ils aillent,

chez eux ou ailleurs. Je n'ai rien à faire de la reconnaissance, mais

les orientalistes font semblant de me reconnaître. Donc, je mens, mes

ossements enfouis dans les intestins du temps, en attendant le regard du prochain

millénaire.

Une fois, j'ai joué un tour à un ami occidental en lui faisant

croire qu'un dramaturge de Mésopotamie avait écrit, en l'an 3

avant Jésus-Christ, une pantomime au sujet d'un fakir indien. Comme

mon ami connaissait bien l'anglais, je lui ai demandé de traduire la

pièce. J'ai expliqué qu'elle était écrite en araméen

ancien, un dialecte sémitique. Il l'a adorée, et s'est arrangé avec

un metteur en scène pour que la pièce soit montée. Quelques

jours avant l'aboutissement du projet, après plusieurs whiskies, je

lui ai confié que c'était moi qui avais écrit cette pantomime,

la veille du jour où je lui en avais parlé pour la première

fois. Le projet fut abandonné. J'attendrai un autre millénaire,

mon Deuxième Avènement. Pour être admis dans le monde de

mes contemporains, il me faudrait transformer ma propre présence en

site archéologique. Le passé du Moyen-Orient a pris le dessus

sur son présent. L'empire creuse pour trouver du pétrole, tandis

que les orientalistes creusent pour trouver les cadavres de nos vieux écrivains.

Le présent n'existe pas pour eux. Et mes pièces disent : « Au

diable le passé et le présent ! Vive le futur, qui n'existe pour

personne ! »

J'ai montré mon ventre à la Ligue internationale des droits de

l'homme, mes pieds à la Commission internationale des juristes, la grosse

cicatrice sous ma moustache à plusieurs sections du Pen-Club. Il s'agit

des traces des tortures que j'ai subies sous le régime du Shah. Et puis

le Shah a été renversé. Arrivé à Téhéran

le lendemain de son départ, fin 1978, je pensais que le cauchemar de

l'histoire iranienne était fini. Mais non. Un autre épisode de

ce cauchemar était sur le point de commencer. Lorsque des journalistes

iraniens ont demandé à M. Khomeiny, l'ancien chef spirituel de

l'Iran, quels films pouvaient désormais être projetés dans

le pays, il a répondu qu'un film comme La Vache, qui traite d'un paysan

iranien qui se transforme en vache à la mort de son animal, était

autorisé. C'est moi qui en avais écrit l'histoire et le scénario – et

je vivais caché, fuyant les pasdarans de M. Khomeiny qui me recherchaient.

Me transformer en vache pour pouvoir quitter l'Iran aurait été trop

grotesque, et donc, avec vingt-huit écrivains et intellectuels nous

nous sommes transformés en petit troupeau de moutons dans les montagnes

du Kurdistan, et nous avons quitté l'Iran en 1981. L'auteur de mon autobiographie

se trouvait en prison à cette époque. Il a écrit ce poème

au sujet de notre départ et du départ d'autres gens comme moi, à travers

les montagnes :

Comment pouvait-on connaître les montagnes kurdes

avant que les films n'arrivent aux festivals du monde ? Quelle ironie

!

Elles étaient là bien avant que Dionysos ne s'inspire

de leur tambourin, bien avant qu'Hérodote n'écrive l'histoire

du roi des Mèdes, tueur de jeunes gens. Nous nous pressons jusqu'au

sommet

dans la neige où résonne, au fond des vallées,

le hurlement des loups, et des adolescentes voilées

croupies parmi les hommes en peaux rêches de moutons qui marchent

à quatre pattes, font comme si rien d'humain ne se passait,

malgré les pleurs et la toux et la mort des enfants

aux paupières chargées d'une neige boueuse qui s'effrite, trahissant

des pupilles tristes et innocentes,

creuses et refoulées aux coins des orbites.

Et les femmes assises sur les rochers gelés, disent

«

Qu'ils viennent nous prendre tous, qu'est-ce qu'on en a à faire

de la vie ou de la politique

ou de ces hommes mariés à la bêtise politique, qui nous

traînent derrière eux sur leur chemin ? »

Et à chaque montée et à chaque descente, la reconnaissance

de l'autre côté,

car là-bas, au-delà des gouttières des vallées

dans la faille sans bâtisses qui pourraient donner au meurtre

un contexte et une histoire,

ils se préparent à tirer sur ceux qui n'arrivent pas

au sommet

où nous nous trouvons… Puis j'entends le son du daf,

l'énorme daf rond, si rond, joué en haut du plus haut

sommet

pour appeler tous les Kurdes fragmentés en tribus dans plusieurs

pays.

J'entends alors les hurlements unanimes des loups aux échos

du daf.

Je me lève, écoutant non pas le daf mais un autre son, percé par

le croisement des balles tirées par les gardes dans les vallées.

Mais non !

Ils tirent sur ceux qui ne peuvent pas être avec nous.

Et alors nous descendons, non plus à quatre pattes, mais au

pas de course,

avec les gosses qui crient dans nos bras, courant si vite que le monde

entier même ne peut nous arrêter.

Et les passeurs qui attendent leur argent, pour finir,

aux sourires étranges, dans les yeux seulement. Et puis assis

dans le village turc, avalant, à petites gorgées, la chorba

fumante,

les hommes qui comptent l'argent et les femmes qui essuient

le nez morveux des gamins, leur beau regard inconscient des continents

profonds de l'exil qui s'ouvrent à leurs pieds. Ils y sont pourtant déjà jusqu'aux

genoux, et bientôt ça va monter jusqu'au torse.

Alors quelqu'un se souvient d'un des douze hommes,

debout devant le peloton d'exécution

sa main droite coupée pour avoir volé le képi d'un

garde

pour se couvrir le temps de gagner l'autre côté.

Et la main reniflée par les chiens, mais laissée indemne.

Il doit y avoir quelqu'un pour distinguer cette différence délicate

entre

les chiens et les gardes.

Lorsque j'arrive à Paris, au début, on m'emmène tout voir. Je suis accueilli chez les membres de l'opposition iranienne. Les universitaires commencent à traduire mon travail, mais je découvre vite qu'un écrivain a besoin d'un agent et d'un éditeur commercial. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Deux mille pages de mes écrits sont traduites en anglais et envoyées aux grandes maisons d'édition américaines. Tous les éditeurs disent non. L'un d’eux confie à l'auteur de mon autobiographie : « Nous ne comprenons pas ces livres. Les traductions ont besoin d'être complètement revues, il faut faire des coupes. Et puis, qui s'intéresse à la littérature persane ? » J'entends mon autobiographe dire : « S'ils avaient publié Sa'edi, les Américains auraient pu comprendre ce pays qui allait mener deux ans plus tard une des plus importantes révolutions idéologiques contre l'Occident, et en particulier contre les États-Unis. Et ils auraient pu comprendre les Afghans et les Arabes aussi. » Il y a toujours de la sympathie en Occident pour cet écrivain qui a été arrêté et torturé, mais personne ne comprend la raison de sa souffrance : ses livres, qui ne trouvent pas d'éditeurs, ou, s'ils en trouvent, c'est au prix de la torture, de la peur de la persécution et, en fin de compte, d'une âme brisée. En France, je rencontre les chefs de l'opposition. J'écris une pièce de théâtre. Je visite des musées. Je commence à perdre mon désir de voir qui que ce soit, quoi que ce soit. Je passe tout mon temps à boire. Mois après mois, je fais semblant d'être aveugle. Maintenant, la nostalgie me montre son autre visage. L'exil, c'est comme Janus. Ce n'est pas l'exil qui est l'algie, c'était avant que j'étais dans l'algie. Maintenant c'est nos, « le désir ardent de rentrer chez soi », qui est en train de pénétrer par effraction dans ma vie. Plusieurs fois des Iraniens m'arrêtent alors que je suis en route pour l'ambassade d'Iran, décidé à demander un passeport afin de rentrer. Je suis ivre de nos. L’algie, c'était pour le lieu que j’avais quitté. Et tout d'un coup, je ne fais plus semblant d'être aveugle. Je suis aveugle. J'ai besoin des gens pour me guider dans la ville.

Je reste chez moi, à attendre ma mort. À quoi sert de rentrer, ou de rester à Paris ? Des souvenirs aveugles m'inondent de partout. Il n'y a qu'une chose à faire : boire et encore boire et penser à comment mettre tout cela en mots. La nostalgie, c'est l'autre face. Je ne me tiens nulle part, ni dans une utopie ni dans une dystopie. Une hétérotopie, peut-être : ailleurs, par rapport à tous les lieux, qu'ils soient bons ou mauvais. Seuls les mots me restent. Dans ce lieu fait de mots aveugles, je suis en train d'écrire dans ma tête un scénario qui ne peut être compris par personne. Je veux retourner, je veux descendre, je veux rentrer. Je ne veux pas rentrer. Arrête d'écrire ; reste aveugle, ne sors pas. Qu'ils viennent te chercher. Une distance, je le sais, viendra un jour tout près afin de me pousser vers le bas. Alors, on va où maintenant, mon autobiographe posthume ? Montre-moi le chemin.

Je suis mort à Paris en 1985. Je gis

au cimetière Père-Lachaise, à onze

tombes exactement de Marcel Proust, de qui je n'ai absolument rien

lu, et à six

tombes de Sadeq Hedayat, le fondateur de la fiction persane contemporaine,

qui s'est donné la mort à Paris en 1951. Il a quitté son

pays pour se tuer dans un autre. Pas de nos, pas d' algie.

La fin des origines. La fin de l'exil.

IN MEMORIAM

(QUELQUES ÉCRIVAINS IRANIENS MORTS EN EXIL)

Seyyed Mohammed-Ali Jamalzadeh, né à Isfahan, 1892 ; mort à Genève,

1997 : 81 ans d'exil.

Borzog Alavi, romancier et nouvelliste, né à Téhéran,

1904 ; mort à Berlin, 1997 : 50 ans d'exil.

Sadeq Chubak, romancier, né à Boushehr, 1916: ; mort à Berkeley,

1998 : 22 ans d'exil.

Taghi Modarressi, romancier, né à Téhéran, 1933

; mort à Baltimore, 1997 : 40 ans d'exil.

Nader Naderpour, poète, né à Téhéran, 1929

; mort à Los Angeles, 2000 : 22 ans d'exil.

Et plus d'une centaine de poètes, romanciers, critiques, dramaturges

et scénaristes de toutes les générations au cours des

vingt-trois dernières années, qui vivent à l'étranger

et ne retourneront pas dans leur pays mais ne se sentent pas chez eux là où ils

se trouvent. Qu'ils puissent trouver leur pays dans leur écriture. Car

son pays, c'est ce qu'on écrit, quelle que soit la langue.

(Traduction : Graham Fox.)