Claude Louis-Combet et Ronald Klapka, 2004

Claude Louis-Combet a donné cet entretien le 19 mars 2004 à la Maison de Franche Comté (rue de la Madeleine à Paris).

Récrit par l' " homme du texte " cet entretien conserve le ton de connivence attentive de cette très belle soirée, où l'auteur lut Oô, tandis que Basarab Nicolescu et Anne Longuet-Marx lui rendaient hommage. Leurs contributions et cet entretien seront prochainement publiés dans Verrières, la revue du CRL de Franche Comté (nous remercions son directeur Dominique Bondu, pour sa mise en ligne).

A l'occasion de la parution aux PUF de " Symptôme et conversion " , nous offrons aux lecteurs de remue.net un texte rare de Louis-Combet, L'énigme de la femme, une conférence donnée à l'invitation de Gérard Bonnet.

dossier Claude Louis-Combet sur remue.net

1°) Ronald KLAPKA :

Après les brillantes contributions de Basarab Nicolescu et Anne

Longuet-Marx, je vais commencer par vous poser une question d'apparence

frivole pour ne pas dire saugrenue. II semble décidément

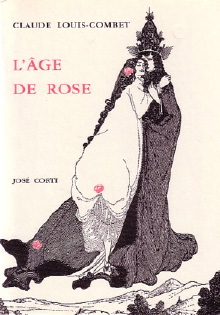

que vous affectionnez le rose, qu'il s'agisse de la couleur, de l'adjectif,

du nom propre ou commun. Dans le dernier ouvrage, c'est Terpsichore

aux doigts de rose, il y eut L'Âge de Rose - de Lima - , Rose

pour quand elle sera grande, et ce rose dont, dans la Madeleine au

sang de Transfigurations, vous dites: "Toutefois, comme elle avait

besoin d'offrir un peu de beauté, elle éteignit sa lampe

et il n'y eut que la blancheur toute rose du matin, à travers

la fenêtre, pour éclairer la scène et le rite"...

Claude LOUIS-COMBET : Au commencement et à la fin, il faudrait poser

la blancheur. Blancheur d'absence, de silence, d'inexistence. Avec le rose

de l'aurore - l'aurore aux doigts de rose, selon la superbe métaphore

d'Homère - commence la vie, sa promesse en tout cas. Le sang circule

déjà. La chair s'annonce, mais dans la légèreté,

dans la fraîcheur. Si le blanc symbolise la virginité, l'intégrité et

l'intégralité de ce qui veut rester intact, le rose signale l'avancée

de la sensualité, de la sexualité, mais dans les lointains seulement,

comme un bouton de fleur que rien ne presse de s'ouvrir. Le rose m'apparaît

comme une teinte pleine de charme et d'incertitude, au confluent du blanc et

du rouge, c'est-à-dire de l'innocence et de l'expérience (au

sens poétique que William Blake donnait à ces termes). Le rouge évoque

le sang, la blessure, la douleur, la violence, la déchirure, l'arrachement.

Le rose apporte paix et tendresse pour envelopper et tempérer tout ce

qui serait drames et convulsions de la vie. Quant à la fleur, la rose,

son symbolisme est plus complexe, et dépend de la couleur qu'on associe à la

forme. La plus étrange et fascinante de toutes les roses ne peut être

que la noire qui n'existe que dans l'imaginaire du désir, et dit bien

ce qu'elle veut dire.

2°) R.K. : Dans Terpsichore

et autres riveraines, c'est "celle qui aime la danse" qui

est dite "aux doigts de rose". D'ordinaire c'est de l'Aurore

que l'on dit cela...

C.L.-C. : Terpsichore est la muse de la danse. Cette figure, remontée

de la mythologie classique, s'est imposée à moi lorsque la chorégraphe

Francesca Lattuada m'a suggéré d'écrire un texte sur la

naissance de la danse, dans la perspective d'un spectacle qu'elle voulait créer

. En même temps, j'ai songé à Malkovsky, disciple d'Isadora

Duncan, et père fondateur de la danse libre. Sur une plage déserte,

en Corse à quatre-vingt-dix ans, dans la nudité de son corps,

chaque matin, il saluait en dansant le lever du soleil. Le poème que

j'ai écrit à l'intention de Francesca Lattuada cherche à dire

cette approximation infinie de l'unité, que la danse nous laisse percevoir

lorsqu'elle associe, par la grâce du rythme, l'homme et le cosmos, le

corps et l'infini, le temps du désir et l'éternité de

l'esprit. Les mains de Terpsichore tendent vers la première lumière

leurs doigts

de rose comme pour cueillir l'éternelle beauté que la femme apportera à la

terre. II y a peut-être un peu de Keats, là-dedans, et de préraphaélisme.

Mon romantisme personnel ne cherche pas à dissimuler ses génies

tutélaires.

3°) R.K. : Cette femme est aussi fleur, elle dont vous écrivez: "et

comme elle se souvient d'avoir été corolle avant d'être

femme, elle s'aperçoit qu'elle est nue et son plaisir empourpre

son visage." Ceci nous amène à Flora, "la belle

Romaine"...

C.L.-C : La figure de Flora est évoquée pour dire mon goût

nostalgique des floraisons et de la végétalité. II y a

là, je crois, une charge d'émotions très archaïques,

en tout cas très infantiles, et le fondement d'une rêverie inépuisable

- une rêverie cyclique accordée à la suite des saisons,

et tout un répertoire de métaphores pour traduire en images de

croissance végétale les âges de la vie, les transformations

du corps, la beauté des femmes. La plante avec sa fleur à bout

de tige, c'est l'archétype de la nudité en ce qu'elle cèle

et recèle d'éternellement adorable. II faudrait évoquer

ici le tableau du jeune Rembrandt qui représente la bien-aimée

Saskia déguisée en déesse Flore, image de toutes les promesses

de vitalité - et à l'autre bout de l'histoire, oeuvre du vieux

Rembrandt, la bien-aimée Hendrijke dont la nudité rayonne de

tous les accomplissements achevés. Printemps de la femme, automne de

l'amour, c'est toujours Flora, dans toutes les directions du temps, qui chante

et qui enchante.

4°) R.K. : Vous déclarez aussi in fine: "Tenons-nous

dans l'ombre au plus près, frère Villon, les trois roses

de l'amante, noire, rouge, blanche, valent tous les poèmes,

même si elles ne les remplacent pas."

C.L.-C Les trois roses de l'amante, au-delà de la métaphore,

nous savons bien ce qu'elles désignent : sexe, cœur, esprit. C'est

la triade de l'anthropologie platonicienne. Mais dans le poème que vous évoquez,

l'adresse à François Villon, le poète des "Dames

du temps jadis" est à prendre comme une proposition quelque peu

hasardeuse, mais pour moi très assurée. Elle veut dire ceci :

l'expérience - expérience concrète, celle qui s'inscrit

physiquement dans l'épaisseur de la vie - est plus importante, dans

le cœur de l'homme, que tout ce que celui-ci pourrait en dire. Le poème

qui s'enracine dans l'expérience et qui l'exprime en une sorte de transcendance

de beauté, et si parfaitement beau soit-il, n'épuise aucunement

la valeur irremplaçable de ce qui fut vécu. C'est en ce sens

que le poète s'apparente au mystique. L'un et l'autre s'efforcent de

traduire ce qui fut et demeure une expérience ineffable. En traduisant,

ils trahissent immanquablement. C'est seulement au regard des autres, des lecteurs,

des profanes, que le poème resplendit dans toute sa suffisance. Mais

pour l'homme d'écriture qui l'a composé sur le fond de ses émotions

et intuitions, il n'est que l'ombre de la lumière et quasiment rien.

Toutefois, c'est en ce quasiment que le poème, à son tour, avère

sa valeur irremplaçable. II est tout ce qui demeure après que

la voix s'est éteinte et que la mémoire s'est effacée.

5°) R.K. : La dernière de vos riveraines, Mala Lucina,

ne laisse pas d'inquiéter, vous lui prêtez aussi des propos

qui laissent pens:

"Je ne suis pas un fléau, songe Lucine.

Je ne tue que ceux que j'aime - et pour les protéger.

Je n'accouche des monstres que pour me distraire - comme d'autres écrivent

des livres.

Et je ne produis des fous qu'afin de connaître la vérité."

C.L.-C : Lucine était chez les Romains la puissance céleste qui

présidait aux accouchements - une déesse lunaire. Un accouchement

réussi était l'œuvre de Bona Lucina, la bonne mère

Lucine. Si les choses tournaient au pire, il fallait y voir l'intervention

de la mauvaise mère, Mala Lucina, dont on retrouve la mention dans les

spéculations étymologiques autour du nom de Mélusine laquelle,

créature démoniaque, n'enfanta que des fils monstrueux. Dans

mon enfance, à Lyon, j'ai été profondément et durablement

impressionné par les exhibitions de moifnstres dans les fêtes

foraines. Leur spectacle me donnait des cauchemars. Je cristallisais autour

des monstres

réels qu'il m'arrivait de voir des pensées bizarres en rapport,

me semble-t-il, avec le développement de mes propres sentiments de culpabilité.

Je raisonnais, sans le savoir, comme les gens du Moyen Âge ou comme les

primitifs qui associaient la monstruosité et la laideur insoutenable

aux opérations des démons et au péché. Les monstres étaient, à mes

yeux, la vivante rançon du péché. Lorsque je suis, moi-même,

en bon petit chrétien, entré dans la voie du mal, j'éprouvais

la très grande angoisse de voir mon corps porter, en quelque façon,

les stigmates du péché - déformation physique, altération

fonctionnelle, maladie. Les images d'avortons que je découvrais dans

des livres de médecine me fascinaient. Quelque chose de cet intérêt

morbide est resté en moi. C'est pourquoi les monstres sont très

présents dans mes récits. Ils sont donnés comme l'engeance

avariée de la mauvaise Lucine. Je les ai salués avec reconnaissance

et commisération dans la peinture de Dado, pour ne parler que d'un contemporain

que je connais bien. J'ajouterai, pour en finir avec cette question, qu'il

m'est arrivé une fois de rêver - un vrai rêve nocturne -

que j'étais enceint et que j'accouchais d'un monstre. C'était

exactement à l'époque où j'écrivais Do, l'enfant-pot,

qui est une histoire de monstre ( dans le recueil Des mères).

6°)

R. K. : J'ai retenu, pour la suite de cet entretien la quatrième de

couverture que vous avez signée et la préface

de la réédition de Vendanges de

Charles-Ferdinand Ramuz.

Cette convocation de l'enfance, avec ce paysage (L'enfance du paysage,

dites-vous), ces femmes et ces hommes, et jusqu'à la scène

d'initiation à l'ivresse qui anticipe pour vous les ivresses

d'esprit qui seront celles de l'homme, artiste, penseur, créateur

de beauté dans la singularité et l'universalité de

son langage, voilà qui vous retient tout particulièrement...

C.L.-C : Je suis loin d'être un lecteur averti de l'oeuvre de Ramuz.

Le peu que j'en connaissais me retenait par un certain accent de terroir, savamment

esthétisé. Mais je n'avais pas eu l'occasion de pousser plus

loin mon enquête. En 2002, le président de l'association des Amis

de Ramuz, Jean-Louis Pierre, s'est adressé à moi pour obtenir

une préface à Vendanges. II reconnaissait, me disait-il, entre

ce petit texte de Ramuz et certaines pages que j'avais écrites, sur

mon enfance à la campagne, sur quelques paysages de prédilection

de ma jeunesse, une certaine proximité d'expérience et de sentiment.

Effectivement, la lecture de Vendanges a ravivé en moi de nombreux souvenirs,

tout particulièrement la cueillette du raisin, dans une région

pas très éloignée du pays vaudois, le Dauphiné dans

sa partie proche du Bugey. Je retrouvais dans la mémoire de jeunesse

de Ramuz un ensemble d'émotions et une image du monde tout à fait

comparable à ce que j'avais connu. II y a dans les vendanges et dans

les rites du pressoir (d'autrefois) une sorte de frisson dionysiaque qui doit

remonter à la nuit des temps. Une ivresse diffuse se propage chez tous

les acteurs de la scène. Les femmes sont très présentes,

très agissantes, et bien près de franchir les tabous. Pour moi

comme pour le jeune Ramuz, les vendanges, qui se déroulaient juste avant

la rentrée des classes (le fameux 1e' octobre), avaient une dimension

essentiellement festive qui entraînait une surexcitation de tous les

sens - et c'était, je crois, à l'insu des acteurs, une certaine

survivance du sacré.

II y a aussi, dans le livre de Ramuz, le rappel d'une expérience qui

me touche encore beaucoup aujourd'hui lorsque je la lis, car elle me remémore

un espace qui a compté pour moi de façon essentielle dans mon

enfance et dont j'ai fait un lieu fantasmatique en de nombreux récits,

je veux parler des marais, de la désolation des terres envahies par

les eaux dormantes, de la solitude de l'être dans un tel paysage. Ramuz

a bien connu cela et il évoque très subtilement les émotions

qui le saisissaient lorsque tournant le dos à la fête vendémiaire,

il s'enfonçait tout seul dans les franges marécageuses des bords

du Rhône, avec, je crois, comme chez moi, un certain poids de culpabilité,

mais à peine le laisse-t-il entendre. Ramuz est un auteur pudique et

sain.

7°) R. K : Dans une institution - révolue - dans laquelle

nous avons exercé des responsabilités: l'École

normale d'Instituteurs, nous avons été, me disiez-vous,

d' "honnêtes suppôts de la laïcité".

C'est "en ce temps-là" que j'ai découvert,

dans un ouvrage intitulé Variations johanniques sous votre signature,

une contribution inattendue mais pas pour autant - en ce qui me concerne

- hétérodoxe: "Celui qui aime connaît Dieu" (première

lettre de Jean, chapitre IV, verset 7). Passé les préalables

disant que ce n'est pas en théologien (mais vous citez les meilleurs

!) que vous vous situez, commencent des pages étonnantes et

toujours parlantes au cœur, je dois le dire, pour les partager

avec d'autres lecteurs et lectrices encore aujourd'hui qui ont pu les

découvrir dans "Proses pour saluer l'absence", je

n'en dis pas davantage, sauf que dans ce texte aux allures priées

(l'antienne de "Celui qui aime" bel intransitif), vous y évoquez

outre l'Amour comme aurait pu le faire un Rousseau d'aujourd'hui, vos

dix-sept ans...

C.L.-C : Lorsque j'ai écrit ma contribution aux Variations johanniques

(1989), j'avais renoué depuis une douzaine d'années avec une

certaine culture littéraire-spirituelle-chrétienne, avec les

récits hagiographiques, les écrits des mystiques et des maîtres

de la spiritualité antique et classique. Mon souci n'était pas

de faire oeuvre de novateur ni de jouer les gourous en marge de l'orthodoxie.

Je ne pouvais même pas me considérer honnêtement comme croyant.

Mais, en rêveur invétéré - et c'est là que

votre allusion à Rousseau me paraît très juste - je cherchais à exprimer

un désir démesuré et irréalisable : celui de justifier,

par l'éclairage d'un doctrine parfaitement chrétienne, l'aventure

de l'amour-passion au sein de mon histoire. Saint Jean a bien écrit "Celui

qui aime connaît Dieu". Mais ses commentateurs ont relativisé la

portée de cette affirmation en insistant sur son horizon de pure spiritualité.

Ils nous ont appris que l'amour selon saint Jean excluait toute adhésion

charnelle, tout investissement du corps et du sexe dans son procès -

amour plus platonique que chez Platon, et parfaitement désincarné.

Cela, je le savais. Dans mon commentaire sans prétention de la parole

de Jean, je ne cherchais pas à éclairer la pensée de l'apôtre,

mais seulement à exprimer ma propre aspiration à l'impossible

unité de la chair et de l'esprit. J'écrivais dans le prolongement

d'un saint Jean qui n'appartenait qu'à moi, comme si sa phrase que j'avais

retenue était destinée à moi seul.

Quant à la référence à ma dix-septième année,

que vous avez retenue, elle a surtout une valeur symbolique dans l'incessante

reconstruction de mon histoire à laquelle je me suis livré dans

mes textes d'inspiration autobiographique. Dix-sept, dix-huit ans, c'est ma

période de préparation à mon entrée dans la vie

religieuse : un âge où je fais le bilan de mon enfance et des

premières années de mon adolescence. À dix-huit ans, je

me suis retiré du cours ordinaire de la vie, je me suis engagé dans

une autre voie. Ce ne pouvait être qu'au prix d'une rupture radicale

avec toutes les adhérences du cœur et des sens - jusqu'au moment

où, trois ans plus tard, cette superstructure fortement idéaliste

s'est effondrée.

8°) R.K. : La

revue NU(e), que dirige à Nice Béatrice Bonhomme,

vous a consacré un numéro (le 27) qui associe à votre

nom celui du photographe Henri Maccheroni. Vous y affirmez : "En

notre temps de barbarie montante où nos démocraties

récoltent l'ivraie qu'elles ont inconsidérément

semée, je regarde comme un réel bonheur et comme le

don d'une espérance à la mesure de l'individu, de pouvoir

observer avec toute la proximité que dispense l'amitié,

le travail d'un artiste engagé, depuis un demi-siècle,

dans une démarche hautement humaniste." Henri Maccheroni

est l'auteur de Deux mille photographies du sexe d'une femme"...

C.L.-C : Mon propos, à travers la citation que vous donnez, implique

quelques allusions politiques que je n'ai pas cherché à développer

par ailleurs et que je n'aborderai pas ici. Je me contenterai de dire que c'était

là ma réaction face à la montée en puissance de

la censure et de tous les intégrismes, y compris l'intégrisme

laïque.

Devant l'emprise grandissante du politiquement correct et du moralisme d'état,

je tenais, dans mon article de la revue Nu(e), à exonérer le

travail photographique d'Henri Maccheroni du reproche de représentation

pornographique qui lui est couramment adressé et qui fait que l'artiste

est pratiquement exclu du système des expositions officielles. J'ai

voulu témoigner de l'importance de ces Deux mille photographies du sexe

d'une femme comme espace de rencontre entre l'approche maccheronienne de l'objet

du désir et mon approche d'écrivain engagé dans l'expression

de la dimension érotique de l'existence. Avant l'article de Nu(e), j'avais écrit

un livre, Le Chemin des Vanités d'Henri Maccheroni, dans lequel je situais

ma découverte du travail de ce photographe à un moment essentiel

de mon questionnement sur le sens de l'éros. Je n'ai pas fini de m'interroger

sur cet aspect considérable de l'expérience et Maccheroni, de

son côté, n'en a pas fini avec son entreprise de figuration, de

réinterprétation et de recréation du sexe de la femme.

9°) R.K. : La psychanalyste Gérard Bonnet s'est, à plusieurs

reprises, intéressé de près à votre oeuvre

(Marinus et Marina pour la question du narcissisme, L'Âge de

Rose pour certains aspects cliniques, vous m'avez confié qu'il

y reviendrait bientôt de manière ample). Dans son ouvrage

Défi à la pudeur, il revient également sur ce

dont nous venons de nous entretenir. Le traducteur d'Otto Rank que

vous êtes ne doit pas être indifférent à la

psychanalyse, même si vous devez éprouvez - peut-être

- quelques réticences vis-à-vis d'interprétations

par trop "rationalisantes" voire desséchantes...

C.L.-C. : Je suis loin de voir parfaitement clair dans mon rapport à la

psychanalyse. II a évolué au cours de ma propre histoire intellectuelle

et aussi avec l'approfondissement de mon expérience de l'écriture.

II est marqué aussi par mon intérêt éclectique ou

oecuménique, comme l'on voudra, qui m'a toujours porté, comme à des

amours parallèles mais nécessaires, à m'attacher à l'œuvre

de Freud, à celle de Jung et à celle de Rank. Cela sur le terrain

des théories ou plutôt de la rêverie sur les théories,

sans que j'aie été amené à choisir l'une à l'exclusion

des autres ! La lecture de Freud m'a permis de comprendre l'importance essentielle

des expériences de la petite enfance dans l'histoire de l'être

individuel. Jung m'a ouvert aux sources de l'imaginaire par l'approche de l'inconscient

collectif et des mythes. Rank m'a éclairé sur la dialectique

de la névrose et de la création. Mon intérêt pour

la psychanalyse est resté constamment d'ordre théorique, intellectuel.

II ne m'a jamais poussé à la connaissance expérimentale,

c'est-à-dire à entrer en analyse. Et du reste sur le terrain

de mes intérêts intellectuels, la psychanalyse a été rapidement

marginalisée au profit de l'anthropologie religieuse et de l'histoire

de la spiritualité. Je dois plus à Mircea Eliade qu'à Freud,

et je ne dis rien d'Henri Bremond dont l'œuvre ne cesse de m'inspirer.

Le paradoxe est que si je suis resté relativement distant par rapport à l'énorme

apport culturel que représente la psychanalyse, n'ayant finalement que

fort peu de lectures à mon actif dans ce domaine, mes propres livres

offrent au regard du psychanalyste une matière plutôt riche à exploiter

car elle procède, de ma part, dans la pratique même de l'écriture,

d'une grande réceptivité à l'inconscient. La matière

du texte est faite de fantasmes, de thèmes obsessionnels, d'images oniriques,

de pulsions affectives. Elle met en jeu des conflits structurels éminemment

névrotiques mais tels que le recours à l'écriture pour

les traduire et leur donner forme s'apparente à la thérapie.

C'est là un sens de mon travail que Gérard Bonnet a fortement

dégagé. Son prochain livre, Symptôme et Conversion, qui

doit paraître aux P.U.F. en mai 2004, s'offre en grande partie comme

une lecture psychanalytique de L'Âge de Rose.

L'approche psychanalytique de mes écrits m'intéresse comme s'il

s'agissait des écrits d'un autre. Elle ne me déstabilise pas.

Elle ne m'empêche pas de poursuivre mon travail. Lorsque cette marque

d'intérêt est le fait d'un ami, je me sens reconnu même

si je n'ai pas vraiment les moyens de me reconnaître dans tous les décours

de l'analyse. J'ai beau placer la solitude du moi au sommet de mon échelle

de valeurs, je n'ai pas honte d'apprécier les encouragements qui me

viennent de lecteurs exigeants et créatifs.

10°) R. K. : Parlons donc de L'Âge de Rose, en attendant

la parution du livre prochain de Gérard Bonnet, et donc de l'inévitable

question de la "mythobiographie". Dans L'homme du texte vous

apportez de savoureuses précisions sur le rôle joué par

le dessin délicieusement "kitsch" d'Aubrey Beardsley

(pp. 142-143). En quoi une telle sainte provoque-t-elle l'imagination

de "Claudius ex utero" ? Ces femmes qui endurent mille morts

pour leur Bien-Aimé (Marie des Vallées, Claudine Moine,

Louise du Néant) mais que rencontre aussi la spiritualité contemporaine

(Thérèse de Lisieux, Elisabeth de la Trinité,

Dina Bellanger) - que vous faites mourir, reconnaissons-le en beauté -,

comme vous le dites pour Lydwine de Schiedam, dont vous avez préfacé -

avec jubilation, je présume - la réédition, en

quoi ces femmes (et j'omets celles du recueil Transfigurations) en

quoi sont-elles l'indispensable aiguillon de votre création

?

C.L.-C : Votre question me rejoint dans mes retranchements, je veux dire dans

une région très obscure de l'imaginaire, autrement dit de l'inconscient.

La place du féminin est immense dans mes écrits, aussi bien dans

les essais et dans les travaux d'édition que dans les fictions. Je crois

même que la femme occupe (presque) tout l'espace du texte, lequel n'est,

après tout, que l'écran de projection de l'existence de l'auteur.

Dans mes récits, même lorsqu'ils revêtent une apparence

de réalité historique, légendaire ou mythique les personnages

féminins - sainte Marina, Antoinette Bourignon, Mélusine, Beatabeata,

Rose de Lima - renvoient toujours à un archétype de la femme

: la Mère, la Vierge, la Prostituée, la Sainte, la Martyre -

voire à des combinaisons complexes de ces divers archétypes,

tous englobés dans la figure transcendante de la Mère. Ces entités

féminines ont ceci de commun qu'elles s'offrent à mon désir

- de les connaître, de les posséder par la connaissance et la

création - comme de véritables pôles d'identification.

Je ne puis ici développer ce sujet qui est au cœur et de mon existence

personnelle et de la création par l'écriture. Je dirai seulement

que "La Femme du texte" est donnée comme une présence-absence,

proche-lointaine, englobante-inaccessible, qui représente, par excellence,

l'incarnation du spirituel dans le corporel. Ainsi les saintes souffrantes

et délirantes auxquelles je me suis attaché sont des femmes qui

engagent pleinement leur corps dans la quête de la perfection et l'amour

de Dieu. Elles l'engagent jusqu'à l'avilissement, jusqu'à l'abjection,

jusqu'à la torture établie, à l'épuisement, à l'extinction.

L'œuvre de ces femmes dans l'ordre de la sainteté est très

physique, charnelle et érotique. Ce sont de magnifiques amantes, fascinantes,

autodestructrices, d'une beauté qui n'a pas fini de me ravager. Ex utero,

dirai-je, Dom Claudius réinvente les rêves qu'il a connus in utero

lorsqu'il était pleinement et uniquement chose de femme.

11°) R. K. : À l'évocation de Louise du néant,

Marie des Vallées, Claudine Moine (!), on pourrait penser qu'à l'instar

de Pascal Quignard qui annonce volontiers écrire pour être

lu en 1640, vous souhaitez l'être pour une époque plus "classique" que

l'actuelle. Or, vous déclarez être redevable à Huysmans,

Powys, Beckett... Pouvez-vous préciser ? j'ajoute et je partage

totalement cela avec Laurent Evrard qui, à Tours, défend,

soutient magnifiquement votre oeuvre, votre parenté avec Pierre

Jean Jouve notamment celui de "Inconscient, spiritualité,

catastrophe" et sur lequel la série d'essais de Joë Bousquet "Lumière,

infranchissable pourriture" apporte, je crois, un éclairage

qui vous concerne...

C. L.-C. : À dire vrai - et je l'ai écrit naguère à Alain

Nadeau qui dans sa revue Quai Voltaire manifestait anxieusement son souci de

la postérité -, je ne me suis jamais interrogé sur le

point de savoir à qui mes livres s'adressaient. Au cours de leur élaboration,

ils venaient au-devant d'un être, un seul, dont l'existence jouait comme

un ferment. Une fois l'ouvrage achevé, je m'en détache, je l'oublie.

Son sort public ne m'intéresse que sur le fond de la relation personnelle

que j'entretiens avec mes éditeurs. Je n'attache aucune importance à la

critique, c'est peut-être la raison pour laquelle beaucoup de mes livres

sont passés complètement inaperçus. La presse m'a fait

la grâce de m'ignorer. Je n'en ai été que plus libre d'écrire

ce que j'ai écrit, comme ferait un sujet délirant à l'écart

de toute blouse blanche. Si mon écriture est classique, je le dois à ma

formation intellectuelle que je n'ai jamais eu le loisir ni le goût de

remettre en cause. Le plaisir que j'éprouvais à décomposer

les longues périodes des auteurs latins m'a amené à en

composer à mon tour. Mais la forme imposée par une syntaxe rigoureuse

n'exclut aucunement l'émergence d'un fond psychique tourmenté par

la violence de ses contradictions. Cette tension permanente entre la plus parfaite

transparence de la langue et la plus profonde ténèbre de la pulsion

devrait, je crois, assurer l'universalité du texte, ce qui n'a rien à voir

avec ses chances de succès auprès de la critique ou du grand

public.

Vous avez cité quelques écrivains qui ont compté pour

moi, surtout dans les années de latence qui ont préparé mon

engagement dans l'écriture. Mais Huysmans, Beckett, Powys et quelques

autres m'ont indiqué des voies de recherche, en quelque sorte une matière

d'expérience déjà présente en moi et sur laquelle

je devais travailler, à ma façon, dans la solitude de mon rapport

aux mots. Ces écrivains ont été mes maîtres de sensibilité,

mais ils ne m'ont pas appris à écrire. Quant à Pierre

Jean Jouve, je le connais uniquement par ses principales fictions, Hécate,

Paulina 1880, Vagadu. Je n'ai pas lu les textes que vous signalez. Mais j'ai

retenu quelque chose de la troublante atmosphère qui entoure, chez lui,

la célébration de la femme, la conscience du péché,

la confluence de la mystique et de l'érotisme. Pierre Jean Jouve m'est

très proche même si je l'ai très peu pratiqué.

12°) R. K. : Pour conclure notre entretien, acceptez-vous de

dire quelques mots de l'écriture en cours ? Les éditions

José Corti ont annoncé une nouvelle "mythobiographie".

II s'agit cette fois de la vie d'un saint, au miroir de laquelle nous

vous "découvrirons" sans aucun doute avec la même

joie - je me permets de le dire, nous vos lecteurs, même au prix

de quelques tribulations intérieures, nous sommes infiniment

respectés, excusez le "professionnel" - et à chaque

fois, vous nous donnez de grandir en humanité -. Alors, cette

fois, comme disent les Sebourquiaux (habitants de Sebourg), comme l'homme

du texte, nous pourrons à la fois "être aux cloches

et à la procession"?

C.L.-C. : Mon principal travail en cours est effectivement une mythobiographie,

autrement dit une biographie réinventée dans le miroir de fantasmes

et d'expériences exemplaires également partagés par le

personnage du récit et par le rédacteur du texte. Ici le personnage

mi-historique mi-légendaire est saint Druon, patron des bergers dans

l'Artois et le Hainaut du Xle siècle. Ce Nord de la France qui fut l'espace

hanté par Marguerite Porète et par Antoinette Bourignon m'attire

irrésistiblement par son absence de relief - à l'image de l'âme

laminée par les épreuves, ruinée par les intempérances

de l'amour. Mais cette fois, c'est d'un garçon qu'il s'agit. Sa mère étant

morte à sa naissance, il est amené, au cours de son enfance, à se

considérer comme son véritable meurtrier. La conscience du matricide

lui devient insupportable. II décide de faire pénitence pour

expier sa faute. A douze ans, il s'enfuit du château familial et s'engage

comme berger. Beaucoup de révélations lui sont données

par le contact avec les bêtes. Les animaux lui apprennent la patience,

la résignation, la sensualité. En échange, il leur enseigne

le catéchisme qui prépare les agneaux au sacrifice. Cependant

comme il est toujours écrasé par le poids de sa culpabilité,

il pense que seul le pape peut lui donner l'absolution. II entreprend une série

de pèlerinages à Rome qui occuperont dix années de sa

vie, lesquelles sont autant d'années de vagabondage. Mais il ne rencontre

jamais le pape. II décide donc de rentrer au pays et de ne plus bouger.

II se construit un ermitage attenant à l'église du village et

mène là, jusqu'à sa mort, vingt ans plus tard, une vie

parfaitement immobile et contemplative. Le renoncement le met sur la voie de

la réconciliation avec lui-même. II meurt en état d'extase.

Des miracles ont lieu sur sa tombe, à Sebourg, près de Valenciennes.

Tout cela n'est qu'une trame. Entre les fils tendus de la pièce vient

se mettre en place toute l'épaisseur substantielle de la mythobiographie

- récit d'initiation à l'inconscient.

L'ENIGME DE LA FEMME

Cette

conférence a été donnée

le 16 décembre 1988 par Claude Louis-Combet, à la demande

de Gérard Bonnet dans le cadre de l'Ecole de Propédeutique à la

Connaissance de l'Inconscient (EPCI) que celui dirige.

Elle

a été reprise en 1999 dans

les Cahiers de l'EPIC, revue de la clinique psychiatrique de La Chesnaie(41120

Chailles).

Claude Louis-Combet

confie " qu'aujourd'hui,

il ferait quelque chose de beaucoup plus original, de plus engagé,

de plus vrai ". On verra que telle qu'elle est, cette conférence

apporte de substantiels et passionnants aperçus sur l'œuvre

qui s'est développée depuis. On se reportera en particulier

aux dernières publications

chez José Corti (Transfigurations, et la réédition

de Marinus et Marina, ainsi que de Mémoire de Bouche, suivi

de Tsé-Tsé).

Ronald KLAPKA

Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me sens obligé de me permettre

une simple remarque destinée à indiquer les limites de mon

propos :

-

ce que je veux essayer d'exprimer, je le tiens moins d'une culture

psychologique, historique, ethnologique, nourrie d'une ambition encyclopédique,

que d'une simple expérience intérieure poursuivie au long

d'une vingtaine d'années de travail d'expression littéraire.

En ce sens, ce que je dirai n'engage que moi, c'est-à-dire un

certain rapport à moi-même qui s'est développé,

peu à peu, au fil de l'écriture.

-

si je tiens à poser d'emblée cette manière de

précaution oratoire c'est pour dissiper l'illusion qui consisterait à attendre

de moi l'élucidation définitive de ce qui est tombé comme

le titre de cette conférence : l'énigme de la femme.

A bien des égards en effet, il n'est pas du tout évident que la femme représente une énigme. Il est tout un savoir, de la physiologie à l'anthropologie, pour lequel, en tant qu'objet de la connaissance, la femme se trouve prise dans les rets d'un discours qui en élimine tout mystère et en épuise la banale facticité.

Je sais aussi que parler de l'énigme de la femme ou du mystère ou de la mythologie ou du culte de la femme ou encore de la mystique de la féminité ou de cette expression, aussi belle que démodée, de "l'éternel féminin" - toutes ces interprétations de l'existence féminine risquent d'irriter les sensibilités féministes toujours prêtes à débusquer derrière les propos d'un homme des intentions possessives. Il y a, il y a eu, c'est vrai, une récupération aliénante de la femme de l'idéalisme et des bons sentiments.

Aussi, afin de couper court, si possible, à une écoute polémique de mon propos, je dirai simplement que si la Femme dont je veux parler constitue bel et bien une énigme, c'est qu'elle ne correspond pour moi à aucune espèce de réalité historico-sociologique mais qu'elle est entièrement une image de l'âme, une essence qui n'apparaît que pour disparaître aussitôt que la langue, dans son effort le plus haut et le plus constant d'élaboration poétique, cherche à l'évoquer...

Tout cela revient à dire - ou si l'on veut, à confesser - que ma démarche, ce soir, sera tout simplement celle d'un homme qui a passé le meilleur de son temps à construire un texte - un seul texte dans la variété de nombreux ouvrages - pour dire, à titre de rapport à soi-même, un rapport à la femme qui débouche constamment sur un rapport au sacré. Cette aventure-là est tout à fait subjective, tout à fait intérieure, sans un regard pour les modes en cours et s'est développée, je crois, par la seule nécessité de son souci - entendre comme la nostalgie d'un ordre spirituel dont l'essence est, sans doute, de rester inaccessible, en tout cas inaccompli.

Le texte met en jeu le narrateur, lequel ne se confond pas banalement avec l'individu, historiquement daté, qui est l'artisan de l'ouvrage. Le narrateur, qu'il s'exprime à la première personne ou sous le couvert d'un personnage ou même qu'il se tienne entièrement à l'arrière-plan du texte, dans les coulisses en quelque sorte, - le narrateur est une instance, une instance du moi, détachée de son habitus ordinaire et qui ne se constitue en source d'une parole que pour s'y abolir aussitôt et reconnaître qu'il n'est le maître des mots que pour autant que les mots sont maîtres de lui. Pour préciser davantage mon idée, je dirai que le narrateur existe à deux niveaux : en tant que personnage inscrit dans le texte, jouant son rôle de personnage, exprimant ses pensées, ses sentiments auxquels il adhère parce qu'il y va de son identité même et de sa continuité au long du récit - et, à un deuxième niveau, essentiellement laborieux, le narrateur est évidemment l'homme qui écrit et qui extrait de lui-même cet alter ego qui tantôt lui ressemble comme un frère et tantôt lui est complètement étranger - tellement étranger que lorsqu'il relit le texte par souci de correction littéraire, il lui arrive souvent de s'étonner d'avoir écrit ce qu'il a écrit et de ne pas comprendre ce qu'il a voulu dire. Et c'est la raison pour laquelle, d'un texte à l'autre, c'est toujours le même texte qui est en devenir et qui le restera jusqu'au jour où le narrateur, j'entends l'auteur du livre, tombera d'épuisement et de renoncement.

Tout ceci peut vous paraître n'avoir qu'un rapport lointain avec l'objet d'une conférence qui doit porter sur l'énigme de la femme. Mais rassurez -vous, il n'en sera pas ici comme de la conférence de Tchékov sur les méfaits du tabac. Si j'ai commencé par parler du narrateur, c'est que, d'une certaine façon, il se place au commencement - mais d'une certaine façon seulement, en une sorte de commencement mineur qui n'est que celui d'un moment dans une chronologie - le vrai commencement, le commencement majeur, celui qu'il faudrait écrire en majuscules, se situe bien en deçà et même en un en-deçà qu'aucune chronologie ne saurait atteindre, en un illud tempus, selon la formule que Mircea Eliade aimait à répéter à propos du contenu du récit mythique.

Alors voici : au commencement mineur, au commencement avec un petit c, il y a un homme, un jeune homme, qui essaie de mettre de l'ordre dans ses souvenirs d'enfance et d'adolescence, à un moment de sa vie où il s'engage dans le sérieux du mariage et de la profession. Considérant, autant qu'il se peut, toute l'épaisseur du passé qu'il porte en lui, qui le constitue et à partir duquel s'ouvre l'incertitude totale de l'avenir, ce jeune homme, personnage à la fois autobiographique et onirique (le rêve entrant à part entière, au même titre que le désir, dans le projet autobiographique) - ce jeune homme, donc, s'aperçoit de la place absolue que tient sa mère dans son âme et dans son destin, au point, par exemple, que sa quête amoureuse n'est pas autre chose qu'un mouvement de retour vers la mère, laquelle règne jusque dans le corps et dans le nom de l'amante. Au terme de ce retour, dans l'instant d'une rupture qui le laisse démuni et en proie à une angoisse démente, il fait ce constat, qui a valeur d'un acte de foi existentiel : que la mère, parce qu'elle est un éternel passé, constitue un éternel présent, parfaitement clos, sans échappatoire possible, sans aucune chance d'avenir et que, par conséquent, l'histoire est une illusion qui naît de l'oubli de cette condition métaphysique et que, pour tout dire, le dehors n'existe pas. Il n'y a que le dedans. Et par conséquent, c'est à partir du dedans, dans le creusement constamment poursuivi du dedans que l'œuvre, initialement entreprise comme une simple autobiographie, va, comme par mutation, s'engager sur la voie de ce qu'il m'est arrivé une fois de nommer une mythobiographie, c'est-à-dire en quelque sorte l'exhumation des mythes fondateurs de ma biographie intérieure. Exhumation n'est peut-être pas un terme très bien choisi car il connote des idées de mort et d'enterrement alors que l'un des aspects les plus bouleversants de mon entreprise d'écriture aura été, justement, de me faire découvrir à quel point les grandes images mythiques, les archétypes de la féminité notamment, s'imposent, à qui sait les accueillir, comme des présences aussi vivantes que vertigineuses.

De ces images qui ont hanté une longue rêverie de près de vingt années, je ne retiendrai que quelques-unes qui constituent précisément l'énigme ou le mystère de la féminité. Enigme et mystère ne doivent pas être entendus comme des synonymes interchangeables. L'énigme pose des questions. Elle s'adresse plutôt à l'intellect dont la tâche est alors de débrouiller le réseau des significations contradictoires ou complémentaires. Le mystère, lui, touche le cœur, au sens pascalien du terme. Il annonce, tout au moins, à défaut de la révéler entièrement, la transcendance d'une présence à laquelle l'existence se soumet sans réserve - je dirais presque sans décence. Ainsi, si je parle de l'énigme de la femme, Je m'engage dans le récit d'une expérience intérieure dont je puis m'efforcer de dégager la signification. Par contre, si j'évoque le mystère de la présence, je côtoie l'indicible et ne puis user, en cela, que du verbe poétique. Ici, ce soir, ce sera surtout de l'énigme que je tenterai de parler.

Et d'abord, pour coïncider le plus étroitement possible avec le développement de l'expérience intérieure de l'écriture, je rendrai compte de l'apparition des images telle qu'elle a eu lieu effectivement - et telle que le narrateur en fut saisi.

Le narrateur, on s'en souvient, s'était ouvert tout entier à l'image de la mère, de sa propre mère, dans une fantasmatique outrageusement incestueuse qui le conduisait aux confins de la folie... Je pense aujourd'hui, mais ce n'était alors pas tellement évident, que le recours au mythe a joué pour moi un rôle cathartique. En tout cas, c'est avec un sentiment de jubilation extrême que s'est produite en moi la première épiphanie d'une image mythique et énigmatique de la féminité, sous le couvert du mythe de Léda. Mythe complexe où s'associent les thèmes du narcissisme féminin et du viol par l'animal avec celui de la gémellité incestueuse puisque, comme on sait, dans le récit mythologique, les deux œufs laissés en compte par l'oiseau amoureux contenaient l'une, Castor et Clytemnestre, et l'autre Pollux et Hélène - autrement dit, chaque oeuf contenait en lui un principe de virilité et un principe de féminité dont la conjonction amoureuse évoquait à son tour l'image de la plénitude androgynique. Ainsi, par l'adhésion au mythe, le narrateur accédait-il, sur un mode fantasmatique, à la satisfaction du plus fondamental de tous ses désirs, celui de réintégrer l'unité originelle en intégrant la part féminine d'existence dont il avait été exclu par la contingence de son identité sexuelle.

Alors bravement, le narrateur s'enfonça plus avant dans l'exploration de son inconscient mythique... Mais je dois corriger aussitôt la formule que je viens d'employer. Car il ne s'agissait pas vraiment d'un enfoncement ni surtout d'une exploration. A dire vrai, les choses se passaient ainsi : le silence, le recueillement en soi-même, l'attente, non pas une concentration tendue sur elle-même, mais une capacité d'accueil aussi large due possible à une parole qui se formulait en moi comme malgré moi sans que j'y fusse pour rien, ma vigilance demeurant toutefois en éveil pour guider la phrase vers son terme et pour donner aux mots la dignité du verbe poétique. Les images de la femme issues de moi-même, se succédèrent alors avec une généreuse continuité.

Il y eut d'abord l'image extraordinairement puissante de la mère dévoratrice de sa progéniture - le fils, en l'occurrence. A ce premier niveau d'appréhension du mythe de l'ogresse, l'énigme consistait en ceci qu'il fallait à la Mère une longue ascèse, une sorte de désappropriation de soi bien proche de la sainteté pour pouvoir parvenir à ses fins, c'est-à-dire, par une opération de succion plutôt due de dévoration, à réabsorber l'enfant en elle-même, à le réintégrer entièrement dans l'épaisseur de sa substance.

Cependant, comme pour accomplir une vocation narcissique plus importante encore que la vocation maternelle, il fallait que le processus d'absorption se poursuivît même après que le Fils eût été réingéré. La Mère, se prenant elle-même pour proie et cédant sans réserve au destin de sa bouche se devait de se dévorer elle-même, de s'absorber tout entière en son propre sein étendu à l'infinitude même du néant.

Dans toute cette partie de mon travail d'écriture, à travers des textes qui se nomment de Léda, Tsé-Tsé, Mémoire de Bouche je n'ai eu d'autre souci que de me laisser gagner au-dedans par le flux des images féminines qui montaient en moi. Souvent, dans les heures solitaires de l'élaboration textuelle, il m'a semblé que j'étais moi-même l'objet d'un rêve qui, issu de la nuit des temps, venait se rêver en moi. C'est une expérience très étrange que j'ai vécue non pas comme une aliénation mais plutôt comme une plénitude. C'était en quelque sorte comme si mon existence de narrateur se trouvait rêvée par une puissance féminine-maternelle infiniment antérieure à moi. Et moi, je n'étais que le scripteur ou le scribe de cette puissance. A ce stade, la Femme était moins une énigme pour mon esprit qu'un mystère auquel j'étais invité à communier. Mais tout cela, bien sûr, dans la nuit, dans le silence et dans la solitude.

Là aussi je sentais monter en moi tout un afflux d'expériences sensuelles cosmiques élaborées au cours de mon enfance la plus reculée. L'énigme de la femme s'étendit alors, comme une variante personnelle du mythe de la Terre-Mère, à deux paysages de prédilection : celui de ma ville natale, au confluent fascinant du Rhône et de la Saône, et celui des marécages du Bas-Dauphiné où s'étaient déroulés mes temps de vacances. Ces lieux remontaient en moi et me réabsorbaient dans une sorte de féminité élémentaire, plus raffinée pour ce qui était de ma ville, plus fruste pour ce qui était de ma campagne. -Mais dans tous les cas, l'énigme de la femme consistait en ce qu'elle réunissait, dans l'image de quelques paysages choisis, une extrême sensualité et une aspiration que, faute d'un autre mot, je ne puis qualifier duc de mystique. J'insiste ici sur un détail qui me paraît révélateur de cette ambivalence de l'a femme qui en fonde le caractère énigmatique : chaque fois qu'il est question de ma ville il v est, à un moment donné, question des prostituées. Curieusement, elles sont évoquées comme un avatar du mythe de la Vierge-Mère et font l'objet d'une sorte de quête et de célébration religieuses - comme si l'émoi charnel face à la prostituée, provenait moins de l'exhibition sexuelle que de la réminiscence d'une virginité qui demeure jusque dans la dernière déchéance.

Toutes ces expériences qui drainent et les mythes et les rêves et les fantasmes de la féminité ont trouvé leur lieu de culmination dans un ouvrage que j'ai intitulé Voyage au centre de la ville - et qui m'apparaît encore aujourd'hui comme la somme de ma fantasmatique personnelle. La femme s'y révèle sous un triple aspect : celui de la Mère triviale et débonnaire, celui de la Mère possessive, écrasante et humiliante et celui de la jeune Fille vierge éthérée et narcissique. Mais toutes ces facettes de la féminité renvoient à une entité obscure entre toutes - à une sorte d'archi-mère à partir de laquelle rayonnent toutes les voies d'accès au sanctuaire de la maternité, sis au centre de la ville, c'est-à-dire au centre du monde, au centre du microcosme citadin dans lequel s'effectue le voyage intérieur du héros de l'histoire. L'énigme, ici, est multiforme, associant la tendresse à la perversion, l'effusion amoureuse à la déréliction. Toujours la femme, appréhendée dans son essence maternelle, s'impose comme une: entité faite de contradictions en sorte que celui qui la recherche ne peut la rencontrer que pour se perdre lui-même et il ne peut accéder à la forme de son amour qu'à la condition de renoncer à son identité, dans l'humiliation, la négation, la souffrance sans but et sans raison.

Les textes postérieurs au Voyage au centre de la ville ne font que reprendre en les élargissant et en les approfondissant les thèmes déjà évoqués : androgynie, narcissisme féminin, maternité universelle, osmose du charnel et du spirituel - avec cette note de plus en plus poussée sur l'absence, le détachement, la désappropriation, autrement dit tout un monde de connotations spirituelles, religieuses, mystiques (ces termes ne sont pas synonymes.

Après mon premier roman, Infernaux paluds qui était essentiellement autobiographique et qui mettait en scène la mère ordinaire à travers quelques-uns de ses avatars, j'avais accédé directement à la sphère mythique - c'est-à-dire à un monde d'images de la féminité dégagées de toutes références à l'espace géographique et au temps chronologique et régnant dans une spatialité et une intemporalité qui les constituent comme de pures expressions de la nécessité intérieure, de pures expressions de la puissance maternelle-féminine, sans bornes, sans raison, sans explication - et comme si le narrateur avait entièrement cédé à la pulsion du féminin contre laquelle il n'avait pas de garde-fou et qui s'emparait de son langage pour le lui imposer. Ce moment représente une première articulation dans mon expérience intérieure de l'écriture.

La deuxième articulation se précise après Voyage au centre de la ville. C'est le moment où je renoue avec ma propre tradition religieuse et où mes lectures, s'orientent vers la littérature mystique et spirituelle.. Je découvre alors - et ce fut vraiment comme une heureuse surprise et une jubilation du cœur que la tradition chrétienne est riche, et surabondamment riche, en figures hiératiques sur lesquelles pourront venir se projeter les fantasmes et les obsessions de l'individu. Je n'oublierai jamais le bonheur parfaitement convaincu avec lequel, en lisant les Récits d'un pèlerin russe, j'ai découvert la légende de Ste Marina, ce personnage extraordinaire qui passa route sa vie déguisée en homme dans un monastère en plein désert de Bithynie, au V siècle de notre ère. L'ambiguïté et l'ambivalence du sexe m'apparurent en cette histoire comme à la source d'une expérience authentiquement religieuse consacrée par la canonisation. Ste Marina a incarné pour moi au plus haut point l'énigme de la femme - à la fois homme et femme, pécheresse et sainte, ascète et sensuelle, mystique chrétienne et mystique cosmique : autant de contradictions apparentes qui cessent d'en être dans l'unité de son destin. Face à cette énigme qui prenait corps dans la légende, se dressait en miroir l'autre énigme, celle du narrateur dont la biographie intérieure venait se dérouler en contrepoint - en sorte qu'on ne savait plus lequel était la création de l'autre (jeux de miroir : narrateur / Marina - l'homme se cherche en la femme légendaire qui se cherche en l'homme historique).

Avec la vie romancée de Ste Marina, j'étais passé de la pure mythologie fantasmatique à la légende pieuse. À l'étape suivante, j'ai fait, si je puis dire, mon entrée dans l'histoire à propos d'une femme de singulière envergure : Antoinette Bourignon, chrétienne parfaitement hétérodoxe, visionnaire autodidacte, qui vivait à la fin du siècle et qui m'intéressait, essentiellement, par la vision, centrale dans son œuvre et dans son expérience spirituelle de l'image quasiment anatomique de l'Adam primitif androgynique Dans Antoinette Bourignon je retrouvais toutes les constantes des figures maternelles que j'avais antérieurement accueillies dans mes rêveries mythologiques - mais ici, il s'agissait d'un personnage historique, et constater, en cet exemple particulier, que l'histoire n'était pas différente du mythe (histoire-espace de projection du mythe) - c'était une expérience à la fois très singulière et très apaisante.

C'est à propos d'Antoinette Bourignon que j'ai risqué le mot de mythobiographie pour tenter de définir mon projet qui était, pour lors, d'exprimer à quel point le devenir historique d'un personnage se ramène à l'effectuation dans l'espace et dans le temps circonscrits par l'histoire, d'une thématique mythique essentiellement achronique. En ce sens, les rêves d'Antoinette, ses fantasmes, ses émotions infantiles me paraissaient plus importants que les événements de sa vie. Ou plutôt, je voyais dans les événements de sa vie, la mise en œuvre d'une mythologie de la féminité très antérieure à son existence historique et tout à fait fondamentale. Ainsi par exemple, Antoinette reprenait à son compte le thème de la Vierge-mère. Toute vierge qu'elle était, elle souffrait les douleurs de l'enfantement chaque fois qu'elle se découvrait un nouveau disciple. Les rêveries de maternité traversent toute son oeuvre et guident sa pensée- En définitive, Antoinette Bourignon demeure comme une figure profondément énigmatique (i.e. inadmissible) dans l'histoire de la spiritualité moderne.

Autre figure énigmatique dont je tiens à parler bien que je ne lui aie pas consacré un travail de fiction mais seulement une recherche historique : elle s'appelle Louise du Néant. Elle a vécu, elle aussi, à la fin du XVII` Siècle. C'était une grande dame de l'aristocratie angevine. A trente ans, ayant écouté un sermon sur les peines infernales, elle traverse une crise psychologique intense qui amène ses proches à l'interner à la Salpêtrière qui venait d'être construite. Elle passe plus d'un an ligotée dans un cachot avec d'autres folles. Un prêtre la découvre enfin et reconnaît en elle non pas une malade mentale mais une âme blessée que la vie peut reprendre et que la sainteté peut attirer. On la délivre alors et elle passe les vingt-cinq dernières années de sa vie à se dévouer comme soignante au service des folles et des mendiantes. Elle a écrit des lettres d'une beauté et d'une vérité absolument bouleversantes qui sont à la fois l'expression de son expérience de la misère humaine et de son progressif anéantissement intérieur. Pour ma part, il me semble que je n'ai rien lu d'aussi saisissant que cette cinquantaine de lettres échappées aux décombres du Grand Siècle. Mais à vrai dire, avec Louise du Néant, ce n'est pas de l'énigme de la femme que l'on rencontre mais bien son mystère, le mystère d'une sainteté qui vous tient en suspens sur l'abîme et qui vous réconcilie absolument avec la folie.

La folle de la femme - la folle expressément liée à l'épiphanie de la féminité - c'est le thème qui court à travers la série des nouvelles rassemblées dans Figures de nuit. On y retrouve les images monstrueuses et perverses des aberrations de la maternité. Il serait fastidieux de raconter chacune de ces histoires, je me contenterai d'en évoquer une qui me paraît exprimer, d'une façon que je crois exemplaire pour mon propos, l'essence même de l'énigme de la femme. II s'agit du mythe de Baubô.

Ce personnage de la mythologie grecque n'est guère connu que de quelques spécialistes. On comprendra d'ailleurs sans peine qu'il ne soit pas entré dans les anthologies de textes anciens à l'usage des lycées et collèges. Baubô est en effet, incontestablement la mère mythique de routes les strip-teaseuses Elle intervient, en fait, clans le corps des légendes qui tournent autour du mythe de Déméter. (On se souvient, en effet, que Déméter, déesse de la fécondité agricole, vit sa fille Perséphone kidnappée par Hadès, le dieu infernal, qui en était tombé amoureux. Errant éplorée à travers le vaste monde à la recherche de sa Fille, Déméter que rien ne pouvait distraire ni faire sourire, entra un jour dans une taverne afin de s'y reposer. Cette taverne était tenue par une brave matrone, une accorte bougresse faudrait-il dire, qui ne trouva rien de mieux pour distraire la déesse que de se livrer à une séance de dévoilement intégral de son corps agrémenté de danses obscènes dont l'effet fut de faire rire aux éclats la malheureuse Déméter. L'exhibition du sexe de Baubô dans lequel Déméter retrouvait en quelque sorte, d'une façon spectaculaire, sa vocation à la sexualité et à la fécondité, suscita les signes avant-coureurs du printemps et préluda au retour de Perséphone. Là encore, dans un mythe obscur et mineur, on saisit sinon le sens du moins la forme de l'énigme de la femme : cet indissociable mélange de sérieux et de dérision attaché à l'image de son sexe.

Le mythe de Baubô est d'une certaine façon, aux antipodes d'un autre mythe que j'ai eu l'occasion d'approfondir, celui de la Fée Mélusine.

Dans le mythe de Baubô la contemplation du sexe féminin-maternel est génératrice de puissance et d'espoir. Elle marque la fin du deuil, la fin de l'hiver, le retour du printemps, l'accession à un temps créatif associé à de multiples promesses de réjouissance.

Dans la légende de Mélusine au contraire, où se mêlent, dans un amalgame complexe, des éléments de croyances celtiques, des thèmes mythologiques venus d'Europe Centrale et des données idéologiques chrétiennes, la vision de l'identité sexuelle de la femme est la source de toutes les calamités, de la décadence de la race, de la perte du bonheur et de la mort misérable. Là encore, nous touchons à la terrible ambivalence de la Femme-Mère, constructrice et destructrice, inspiratrice du génie masculin et réductrice de l'homme jusqu'à son anéantissement.

Toutes ces Images

mythiques conçues par on ne sait quel inconscient

collectif prennent appui, pour mon imaginaire, sur des images esthétiques

dont quelques-unes me paraissent révéler tout particulièrement

le caractère d'énigme de la féminité.

Images de la femme-énigme:

-Léonard de Vinci : visages ambigus, androgyniques sourire que

l'âme

s'adresse à elle-même, sourire issu d'un fond insondable,

quintessence d'un narcissisme qui n'est pas clos sur soi, mais enclos

en soi-même.

o Rossetti : Beata Beatrix : la virginité associée à une

troublante sensualité, visage de la jeunesse au bord de la mort

et aspirant à se

posséder soi même dans un acte d'amour total, l'instant

où l'âme

se transforme en ange,

- Redon : Les Yeux clos visage de la femme dans sa maturité. Ses yeux

sont clos mais ils laissent deviner un regard purement intérieur, chargé d'une

contemplation inépuisable.

Au terme de ce rapide exposé, je suis très conscient de n'avoir

tait qu'effleurer ce que, à travers la suite de mes textes, j'ai tenté de

dire de la femme, de mon rapport à certaines images de la femme qui

font, pour le regard que je porte sur moi, partie de moi-même. C'est

en effet là-dessus que je voudrais conclure : si la femme est tellement

présente dans la genèse et dans la substance même de mon écriture,

ce n'est pas que je suis allé la chercher hors de moi, loin de moi.

Ces images qui se sont développées jusqu'à présent

dans ce qu'il me faut bien appeler, avec le recul du temps, une oeuvre je n'ai

eu qu'à me recueillir en moi-même pour les accueillir. D'où me

venaient-elles ? Quelle pouvait en être l'origine ? Pourquoi l'homme

que je suis se trouve-t-il comblé, au-dedans, de la femme qu'il est également

? - Ces questions que je me pose restent ouvertes. Et c'est pourquoi l'œuvre

demeurera toujours inachevée.