GAO SANS RETOUR

Dans le nord du Mali

J’habite une maison de terre sèche à la périphérie de la ville, là où le désert mord les premières ruelles. C’est une maison possédant une terrasse ouverte sur le monde, sur le ciel, sur les astres. Souvent, j’aperçois les troupeaux qui paissent alentour, poussés par des enfants. Parfois, dans un vacarme assourdissant, un avion militaire déchire ma solitude. La nuit, nous conversons fort tard avec mon hôte, des Touareg de passage, des pêcheurs bozo ou songhay. La petite lampe à pétrole éclaire étrangement tous nos visages réunis par le plus simple des hasards. J’aime les nuits d’Afrique, cet étrange poids au creux des choses, ces allées et venues furtives, ces silhouettes qui s’effacent dans le soir.

A l’aube, si nous n’allons pas nous baigner dans le Niger, je m’adosse contre le mur et contemple naître les premières lumières du jour. J’aperçois les feux des campements, j’entends Gao qui s’éveille et s’étire. Je vois les ruelles désertes. Je sens les odeurs du thé que l’on prépare près des tentes, dans la cour où, tout à l’heure, je descendrai, chaussé de mes seules sandales. Il est beau de vivre ainsi chez un homme qui pourrait être mon père. Il est beau de vivre ainsi, libre, libre et seul.

La maison est un prodige de sobriété. Chaque chose est à sa place. La nuit, je tire le petit lit de fer sur la terrasse fraîche et, par delà les créneaux, je laisse aller mes songes, courir mes rêveries, se taire mes tout petits soucis. La nuit d’Afrique est tout à moi et je ne possèderai plus jamais rien qui soit aussi beau, aussi grand, aussi pur.

Très tôt. L’Europe sommeille encore, le jour n’est pas levé ici. Celui qui m’accueille fait ses premières ablutions dans la cour déserte. J’entends le bruit léger de ses pas, son glissement vers le tapis de prières tandis qu’une femme, peut-être une fillette, lui prépare un café brûlant. Ensuite, la collation prise, il s’avance vers moi très lentement, agitant les bras sous son boubou blanc et me tapote l’épaule. Dans la nuit qui s’achève, je m’habille à la hâte. J’ai vingt ans. Lui est aux frontières de la mort et ne le sait pas. L’aube est magnifique. Intacte.

Il démarre péniblement une vieille automobile à la couleur fanée et nous roulons à travers des terrains désertiques en direction du fleuve. Avant d’atteindre le Niger, chaque matin nous traversons des campements de réfugiés nomades, contraints de s’établir ici en raison de la misère, de la sécheresse, de l’indifférence.

Les tentes sont pauvres, faites de peaux, de toiles déchirées, de cartons ramassés au hasard de la route. Puzzle misérable. Au ton sourd, éteint. Mon hôte n’aime guère s’attarder en traversant les campements, en roulant entre de petits bivouacs près desquels s’affairent de noires silhouettes. Nous gardons le silence. Quelques gosses parcourent les camps. Dans quelques heures, ils iront en ville pour mendier, manger, vivre si cela s’appelle vivre.

Vitres baissées, j’essaie de croiser un regard, la simple lumière d’un regard. Plus loin, un enfant allume un feu. Un second transporte des fagots de bois. Peu à peu, les campements s’éveillent, sortent de leur torpeur nocturne.

Mon hôte conduit, le visage impassible. Je devine, sur ses lèvres, les sourates silencieuses qu’il psalmodie pour lui-même. Puis il m’avoue trouver curieuse ma présence ici, à cet endroit de la terre alors, qu’à contrario, il ne mettrait jamais les pieds à Paris.

Nous garons le véhicule dans les bosquets, près du fleuve. Le jour, maintenant, est complètement levé. Sur l’autre rive un homme met une pirogue à l’eau. Dans quelques heures la chaleur sera si puissante que le paysage, à nouveau, sera vidé des hommes et des animaux. Des femmes viendront au fleuve, laveront le linge, se baigneront un bref instant. Des gosses feront griller des carpes, joueront dans l’eau puis repartiront se réfugier dans la fraîcheur des maisons.

Nus, nous nageons dans la fraîche naissance du monde, de l’univers. J’ai vingt ans. Mes forces sont intactes. Lui, prend un fougueux plaisir à s’épuiser, à s’essouffler, nageant jusqu’au milieu du fleuve où je ne le vois presque plus, perdu parmi les petits frissons de l’eau. Ensuite, nous nous quittons à la lisière de la ville. Parfois, je vais rejoindre une fille qui m’attend, là-bas, dans une sorte de hutte où flottent en permanence des odeurs de graisse et de bois mort. Lui regagne son bureau installé dans une pauvre bâtisse sans style où, indéfiniment, tourne une hélice beige accrochée au plafond. L’air qu’elle répand n’apporte que plus de torpeur, éparpillant d’insignifiants papiers que personne ne ramasse. De temps à autre, quelqu’un attend dans le couloir désert. On ne sait ni quoi ni qui. Le plus souvent, le couloir, les bancs sont vides. Au couchant, il m’arrive d’aller le rejoindre, de faire quelques pas avec lui dans la ville, d’aller saluer quelqu’un dans une ruelle sans destin.

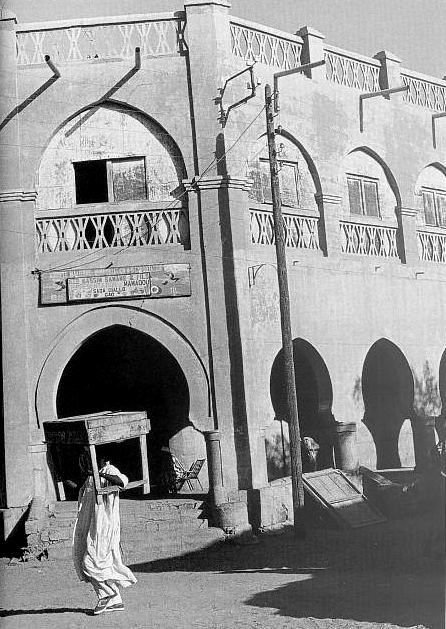

J’ai conservé une photographie de cette époque. L’on m’a pris devant le tombeau des Askias au bord d’être englouti par les vents de sable. Je me fais vraiment l’effet d’un homme de nulle part, dans les années 75, à l’ouest de l’Afrique. Les cheveux rasés, le visage tanné, brûlé par le soleil. La nuit, toujours, c’est devenu une sorte de coutume, je rejoins mon hôte chez lequel j’ai élu domicile. Il est plein d’attention pour moi, s’inquiète un peu de mon avenir. Cet homme m’impressionne. Fin, cultivé, il règne en maître à la maison. Il est allé jusqu’à se faire construire une minuscule mosquée dans la concession où nous sommes une bonne quinzaine à vivre. La prière est son seul esclavage, auquel il se soumet avec une extrême ferveur. Pourtant, son comportement à l’égard des siens est assez tyrannique. En sa présence, nul n’élève jamais la voix. Cette maisonnée est faite d’obéissance, d’acquiescement. Il me considère comme le meilleur de ses fils, mais un fils un peu inquiétant tout de même, qui s’absente souvent sans que l’on sache jamais où il va.

Après le repas du soir, toujours pris sur la terrasse, sous les étoiles sahariennes, nous bavardons jusqu’à une heure fort avancée de la nuit. Il me raconte ses exploits de chasseur, sa solitude, son peu d’espoir en un avenir meilleur et lorsqu’il va se coucher sur une natte, je demeure seul sur la terrasse où l’on m’a installé un vieux lit militaire qui grince de toutes parts. Selon les nuits, je le déplace le long des murs afin de suivre beaucoup mieux le trajet des étoiles. J’ai du mal à trouver le sommeil, éclairé par la splendide lumière des constellations. Je rêve, trouvant mon destin très curieux. Le ciel est d’un bleu noir qui m’enivre. Ma solitude, chez cet homme, est mon meilleur atout. Au fond de moi, je protège cette minuscule intuition comme un enfant qui cacherait quelque part un trésor. Il ne se doute pas qu’écrivant, un jour, je sauverai ces traces. Que des pages quitteront l’Afrique, des pages où il sera question de sa vie invisible, des heures merveilleuses que nous passâmes ensemble dans une sorte de mirage.

Aujourd’hui, je vois encore les berges, les dunes sur l’autre rive. Je sens les fortes odeurs de poisson et de thé, de paille et d’amour. J’entends les rires des enfants qui couraient sous l’orage tandis que je m’échinais à sauver l’encre de mes petits carnets qu’incendiait le soleil. Je revois la maison qui n’a gardé aucune trace. La maison juste avant le désert, celle où j’ai ouvert les yeux pour la première fois. La maison, le désert, la nuit : ces trois lampes éclairant mon chemin.