à propos de "l'urbain sans figure"

Michel Lussault est géographe. Parmi ses plus récents travaux, en collaboration avec Jacques Lévy, un Dictionnaire de la géographie qui, à l'instar du Dictionnaire Littéraire chez PUF, s'impose déjà comme un référent par sa façon de réviser et redisposer les concepts essentiels, qui nous servent à dire l'espace, la ville, le territoire du quotidien.Le rapport personnel qu'a Michel Lussault pour Balzac ou Georges Perec n'y est pas pour rien.

Il a fondé à Tours la Maison des Sciences de l'Homme, villes et territoires.

Le texte qui suit est la courte introduction à une réflexion sur "l'urbain sans figure". Paradoxalement, cette introduction s'appuie sur six brèves visions descriptives de figures de l'urbain, ou l'urbain avec figures, dans une marche qui n'est pas qu'historique.

L'étude dans son intégralité sera publiée prochainement aux éditions de la Découverte. Parce que cette introduction et ces concepts concernent de très près le travail littéraire, depuis Walter Benjamin jusqu'à Georges Perec ou Gracq, et ce que je dois, pour ma propre approche de la ville, à l'amitié de géographes, dont ML, je le remercie de cette autorisation de mise en ligne, en avant-première, d'une réflexion aussi proche de nos chantiers de la langue.

F Bon

Perec géographe ? grâce à Lussault et Levy, Georges Perec a sa propre entrée dans le Dictionnaire de la géographie, nous reproduisons l'article

Michel Lussault / l'urbain

sans figure

une introduction

Abraham Boss, Remise de Mantoue à Charles de Gonzague Nevers

1

Soit une gravure d’Abraham Bosse, Remise de Mantoue à Charles

de Gonzague-Nevers. Datée de 1631, elle fait partie d’une

famille de gravures qui montrent un grand personnage, au premier plan,

souvent à cheval, accompagné de sa suite et regardant le

destinataire, assiéger ou prendre possession d’une ville,

qui se tient à l’arrière-plan, fréquemment en

contrebas, le spectateur la voyant ainsi en surplomb, de façon oblique.

Abraham Bosse en a gravé plusieurs de ce genre. Peu importe ici

l’épisode auquel il est fait référence — en

l’occurrence la récupération par le duc de Nevers, à la

faveur de la trêve de Ratisbonne et de la paix de Cherasco, de la

ville de Mantoue dont les impériaux l’avaient auparavant privé.

Ce qui m’intéresse, c’est de signaler que Mantoue se

présente sous la forme d’un archétype visuel, celui

du « portrait de ville » (sans doute assez éloigné de

la réalité topographique et physionomique de Mantoue) : une

cité, regardée comme un paysage, ceinte de murs, au bord

d’une rivière, compacte, mais avec des jardins et des enclos

non bâtis, hérissée de clochers. Le portrait de ville

fut une figure des plus prisées et l’on ne compte plus ses

occurrences, soit comme sujet iconographique principal, soit comme élément

d’une composition plus vaste. Produit en série, sa diffusion

fut considérable, à l’échelle du monde européen.

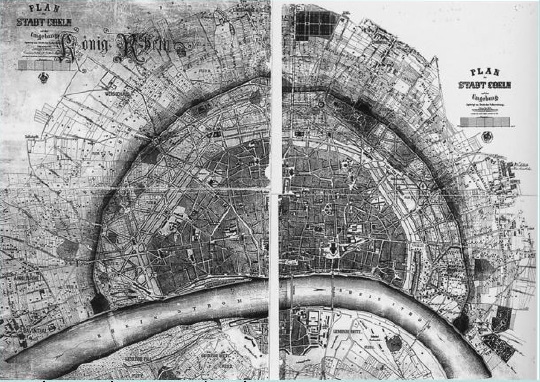

Joseph Stubben, plan d'extension de la ville de Cologne

2.

Soit un document de 1880 : le plan d’extension de la ville de Cologne,

proposé par Joseph Stubben, qui remporta en 1881 le concours destiné à définir

les modalités d’aménagement de Cologne, ville confrontée à une

expansion spatiale non contrôlée, à une industrialisation

importante, à une dynamique démographique et sociale bousculant

de fond en comble la société citadine classique. Le travail

de Stubben s’inscrit dans un ensemble de grande ampleur : celui des

plans directeurs de grandes villes mis en place par les autorités

afin de maîtriser une croissance dont on avait pris conscience qu’elle

subvertissait les cadres de la ville du XVIIIe siècle. La réponse élaborée

par Stubben aux problèmes de Cologne articule les deux entités

au moyen d’un Ring semi circulaire butant au nord et au sud sur le

Rhin. Il délimite ce nouvel ensemble par une seconde ligne semi

circulaire, parallèle au Ring et qui sépare l’espace

urbain (composé de la vieille ville et du périmètre

urbanisable dégagé, par la libération des emprises

militaires, les deux associés via le Ring) de l’espace rural

et agricole, dont on reconnaît le parcellaire caractéristique.

Il « irrigue » l’ensemble urbain de larges avenues rectilignes

convergeant vers des « places de circulation » à partir

desquelles s’organise tout un réseau viaire qui distribue

la circulation urbaine et périurbaine. Cette image est un second

témoignage d’un ordre figuratif où, bien que les signes

des mutations en cours soient flagrants, les destinateurs comme les destinataires

s’attachent encore à ce qu’existe une ville ordonnée

et délimitée.

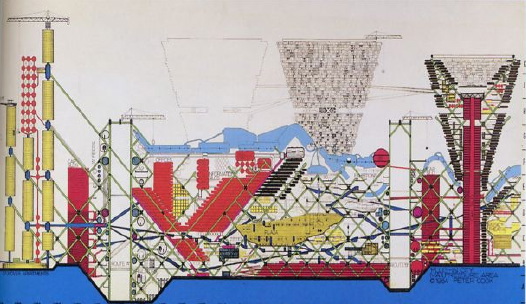

© Archigram, Plug in the city

3

Soit un document célèbre produit par le groupe Archigram,

en 1964, intitulé Plug in City. On y voit non pas une totalité,

mais un fragment, en coupe, d’une réalité urbaine étrange.

Les membres d’Archigram tentent de promouvoir l’idée

que l’urbain se constitue à partir de la connexion à l’infini

d’unités simples à d’autres unités simple.

Ils poursuivent ainsi le but de libérer l’architecture de

la contrainte de la ville (en tant qu’ordre préétabli)

et d’affranchir l’urbanisation dans son ensemble des contraintes

du territoire (l’espace préexistant). Ils proposent une grammaire

générative permettant de construire un système illimité et

homogène, décollé du sol et de ses contingences, dont

la généralisation finira par abolir toute structure, y compris

celle qui était à l’origine de cette mise en place.

L’urbain connecté serait alors partout et nulle part, labyrinthe

sans fin offert à la dérive sans entrave du citadin libéré des

pesanteurs passées : on peut donc l’offrir à la vue

non sous la forme du plan qui enserre et rassemble une totalité signifiante,

mais sous l’espèce d’une coupe verticale qui aspectualise

un agencement possible d’un fragment parmi d’autres, sans limites

ni seuil, puisque jamais on n’y entre pas plus qu’on en sort.

Valenciennes, vu d'avion

(© site mairie de Valenciennes)

4

Soit une série de photographies aériennes de l’aire

urbaine de Valenciennes. Elles nous montrent, en vue légèrement

oblique, prise d’une altitude assez basse pour que les détails

soient parfaitement visibles, un espace urbain peu dense et peu divers,

au moins dans cette apparence qu’il prend là, même en

centre d’agglomération, et marqué en particulier par

l’importance des voies routières et des ronds-points, omniprésents.

Un espace dont la limite est indécise, qui englobe à l’évidence

d’importants périmètres non-bâtis (jardins, friches,

bois, parcelles agricoles). Il s’agit d’une image caractéristique

de l’urbanité contemporaine française. On en trouverait

des milliers, des millions d’autres, comparables. Autant de témoignages

anonymes de l’existence d’une étendue urbaine qui paraît

discontinue et quasiment illimitée, homomorphe d’une localisation à une

autre ; à tel point que vu d’ici, de ce point haut, la notion

de localisation semble pratiquement sans intérêt pour appréhender

cet agencement spatial, ou en tout cas d’un intérêt

secondaire, ne saturant pas l’ensemble du jeu de référence.

Tokyo au quotidien, images F Bon, janvier 2004

5

Soit le film Lost in translation, de Sofia Coppola (2003), qui offre

de suivre la dérive urbaine de deux personnages, américains égarés à Tokyo,

où la déprime liée au dépaysement radical le

dispute à la douce euphorie de la rencontre amoureuse. Il n’est

pas douteux que Tokyo constitue plus qu’un décor mais un véritable

sujet du film — un quasi-personnage. Le film fait spectacle d’une

métropole insaisissable (un des protagonistes, lors d’une

superbe scène, observant Tokyo de la fenêtre de sa chambre

située à un étage élevé d’un hôtel

de luxe, échoue à comprendre visuellement l’agrégat

urbain qu’il contemple à ses pieds, ce que traduit le mouvement

oscillant de la caméra d’une extrémité du champ

de vision de l’héroïne à l’autre) en même

temps que saturée de lumières, de bruits, de mouvements,

offrant en permanence des sensations nombreuses et inédites. Bref

un milieu au sein duquel on s’immerge sans repères, sans qu’une

position de surplomb ne permette de se donner des cadres, d’identifier

des lignes de force.

New York, le 11 septembre 2001

6

Soit, enfin, un quelconque reportage sur un fait de guerre se déroulant

au sein d’une organisation urbaine : Groznyï, Bagdad, Kaboul,

Gaza aujourd’hui, Sarajevo, Beyrouth hier et l’on ne serait

pas en peine, hélas, d’allonger la liste, à laquelle

on pourrait ajouter les images des grands accidents urbains, des catastrophes

amples, qui marquent de leur présence continuelle les flux médiatiques.

Partout les mêmes images, filmées en général

par un caméraman en déplacement, traversant le champ de ruine

: des bâtiments béants, des places saccagées, des débris

jonchant partout le sol, des véhicules calcinés ou en feu,

des routes éventrées, des citadins exténués

et traumatisés, des traces de sang, des cadavres, des traces d’une

vie quotidienne dévastée et des signes d’une débrouille

généralisée afin de survivre. Un chaos, chaque jour à nos

yeux présenté, et dont les images, prises de plus en plus

souvent par les acteurs eux-mêmes de ces faits de guerre et/ou d’accidents,

enregistrent et diffusent l’innommable sans sourciller. Et chacun

regarde mi-horrifié, mi-sidéré ce torrent visuel qui

peut-être nous livre un nouvel archétype contemporain : l’urbain

en état de guerre, en situation de catastrophe, un horizon de nos

regards ?

© Michel Lussault