Camille Loivier | Déployer la vague

« Je suis la vague » dit François Sarano, « quand il se sent épouser l’eau, l’accompagner avant qu’elle ne se fracasse sur un rocher », alors qu’elle « crée une sorte de coussin incroyable », « la vague vous repousse au moment où vous croyez percuter la roche » dit-il encore. À cet instant, un petit coup de pied, et il recommence, il redevient vague, eau, poisson. [1]

Ce rapport à l’eau, au tourbillon, à la vague peut être une leçon de vie. C’est aussi le sujet d’une parabole du Tchouang-tseu, très célèbre, car le « grand » Confucius (Maître Kong) est pris en défaut par un maître du taoïsme, dénommé Tchouang-tseu (« L’enfant du village »). Kong-tseu a cru que Tchouang-tseu allait se noyer alors qu’il ressort des tourbillons d’un torrent, indemne. Il s’adresse à lui comme à un revenant, non pas à un être humain mais à un fantôme. Cela est important. Peut-être que s’il n’était pas « comme mort », un zombie, Kong-tseu ne daignerait pas lui adresser la parole. Tout le dialogue est construit, joue sur des effets, rempli d’humour.

Rappelons que la première phrase qui présente le contexte est celle d’un géomètre qui mesure la cascade : « Confucius admirait les chutes de Lü-leang. L’eau tombait d’une hauteur de trois cents pieds et dévalait ensuite en écumant sur quarante lieues. » [2] Le contraste est posé : la raison versus la fantaisie ; la mesure humaine versus la démesure de la nature…

Nous nous appuierons sur deux traductions, celle de Liou Kia-hway [3] et celle de Jean-François Billeter. Nous n’en avons pas besoin de plus. Aucun jugement ou appréciation particuliers. Chaque lecture apporte un regard différent. Si ce que je cherche ne se trouve pas dans les traductions, elles m’interrogent pourtant ; pourquoi ce mot « surnager », par exemple ou « trionyx » ? Le bonheur que c’est, alors, de pouvoir retourner au texte original. De découvrir le mot caché sous la traduction. On comprend soudain les choses tout autrement. Et cela est une merveille.

Ni les tortues, ni les crocodiles (ni les caïmans, ni les trionyx) ne peuvent nager dans ce torrent.

Pourtant un homme y nage.

Plus tard, sorti de l’eau, sur la berge, il nage encore.

C’est le même verbe. Pour les tortues, les crocodiles, pour l’homme qui semble, de loin, vouloir se donner la mort en se noyant, pour celui qui est sorti sain et sauf du torrent et chante : « you » : nager, flotter, vagabonder.

Un torrent, sans tortue ni crocodile, sans vie possible pour des vertébrés. Cela ne doit pas être plus simple pour les poissons. Un torrent n’est pas un habitat. Le tumulte y est trop intense, trop violent, l’enchevêtrement des eaux propulse, pousse, brise. Pourtant, là, un homme nage, comme il nage, de la même manière, sur la berge. Les cheveux épars, en même temps, il chante. Il n’a plus le corps dans l’eau, mais il est dans le même vagabondage, la même errance, la même nage que dans l’eau.

Avant de l’interroger, le maître Kong s’assure que c’est bien un homme et non un esprit, une apparition surnaturelle.

Le fantôme qui, finalement, après « examen » se révèle bien être un homme, vivant, en chair et en os, nageait donc vraiment dans ce torrent. Il n’était pas un homme qui serait tombé dans l’eau par hasard, ni non plus, comme pense Kong-tseu, un homme qui « en raison de la souffrance désirait la mort ».

C’est pour cela que l’on se jette dans un tel torrent, on espère ne pas en sortir vivant. On veut échapper à une trop grande souffrance, atteindre le vide, le néant, le calme de la mort qui est une tranquillité sans aucun rapport avec le « an » que nous verrons tout à l’heure, qui est un calme bien vivant celui-là. Entre la souffrance amère (ku) et la mort, il y a le tourbillon.

Finalement, Kong-tseu pose la question qui lui brûle les lèvres. Comment fait-t-il cela ? De nager et non de se noyer ? Quelle est sa technique, son secret, son savoir-faire ?

« Avez-vous une méthode (taò) pour surnager (taò) ainsi ? » (Billeter)

« Quelle est votre méthode (taò) pour pourvoir nager (taò) si aisément dans l’eau ? » (Liou Kia-hway)

« Méthode » est tout simplement le « Taò ». Aujourd’hui, on ne traduit plus.

Quel est le « Taò » de la natation, et celui de « nager » ?

C’est un autre « taò » : une sorte de danse avec les pieds.

Ici, ce n’est pas le verbe « you » qui est utilisé, mais le verbe « taò ».

Car la question du maître Kong est : « Quel est le Taò (la méthode) de votre « taò » « battement de pied » ? L’homophonie joue à plein. On bat des pieds pour danser comme pour nager. On frappe du pied pour donner le rythme, aussi nécessaire à la marche, à la danse, à la nage qu’à la pensée. Peut-être qu’ainsi on peut « danser » dans l’eau comme sur terre. C’est possible. Quant au Taò, que tout le monde connaît, on sait que c’est un chemin, une méthode, une voie, mais aussi un passage, « le mouvement insaisissable de la vie ». Peut-être, si le sens appartient tout aussi bien au son qu’au mot proprement dit, que le Taò est, à sa manière, une danse. En tout cas il est son rythme.

Je me concentre sur les métaphores uniquement les métaphores, qui sont le concret de la philosophie tandis qu’elles sont l’abstrait de la poésie… Dans l’image, il y a une partie physique sur laquelle je propose d’insister, car « tous les termes philosophiques sont des métaphores », écrit Hannah Arendt. [4] . L’ « idée » est d’abord un gabarit, un modèle en carton, avant de se métamorphoser en idée dépourvue de concrétude.

Tout est concret au départ dans le langage. C’est ce qui en fait sa beauté.

Le concret, la concrétude, c’est ce qui bouge, agit, forge, avance puis recule. C’est une concrétude lourde, lente, un peu une limace qui se lève tôt, ou même agit la nuit, dévore tout de vos pieds de salades, de vos petits plans, de vos pousses délicates. Elle ne laisse rien, ensuite passe la journée dans le creux d’un rebord de pot qui forme un bourrelé, puis dans l’herbe que vous avez posée sur la terre pour que celle-ci ne sèche pas. Elle dit « merci » pour cette couche molle et s’endort.

Cela est l’idée de la limace avant que celle-ci ne soit plus qu’un mot (peut-être même ne sait-on plus l’orthographier), une vague idée, un dégoût, un ricanement, pour la famille des citadins dont nous sommes et qui n’en a plus qu’un très vague, très très vague souvenir.

Revenir à la concrétude du texte, c’est incarner chaque mot. Le mâcher et le prémâcher, le digérer et le ruminer. Chaque mot dit quelque chose, aucun n’est de trop, n’est qu’une articulation, un bouche-trou, un enjolivement.

Je ne traduis pas autre chose que les mots en qui je fais confiance. Ils sont là. Je sais qu’ils sont déjà multiples, épais, pleins de sens. Je prends ce qu’on me donne sans en vouloir plus, je prends même plutôt moins, ce qui est à ma portée.

« Je suis né dans les collines et je suis à l’aise (an) dans les collines, c’est mon origine. J’ai grandi dans l’eau, je m’y suis senti à l’aise (an) et c’est cela ma nature. Je ne sais pas pourquoi il en est ainsi mais c’est ainsi, et cela c’est le destin. »

N’allons pas dans l’abstraction des mots (origine, nature, destin… sont tellement, tellement abstraits), allons dans leur concrétude, et ce qui s’accroche à mon œil, mon œil-hameçon qui pêche des mots-poissons, des mots-anguilles, c’est « an » : la paix, le calme, la tranquillité. Mais les noms (la nominalisation d’un mot qui n’est pas forcément un nom) liquéfient aussi la concrétude, font de la cire dure une cire molle, l’anesthésient, l’immobilisent.

« an » 安 : calmer, apaiser, tranquilliser. Calmer et non calme, apaiser et non paix.

Ici, c’est un verbe, un verbe d’action, pas d’état. « Être à l’aise » dans l’eau. Cela rapproche de l’immobilité, de l’état, or « an » est agissante. « An » agit aussi, rend paisible, stabilise, apaise, calme. C’est un mouvement qui va en s’apaisant mais qui ne cesse pas. Le moment de l’élan, de l’essor, de l’énergie qui soulève, dans une forme de jaillissement, est révolu. Est-ce le moment du recul, du retrait, du ralentissement ? Ou juste avant, quand on profite de la poussée pour se laisser porter, comme de la descente pour commencer la montée sans effort.

On est porté, l’effort est minimum. Les choses se sont simplifiées, le geste devient habituel. L’activité s’est intériorisée.

« an » 安 : la femme sous un toit, femme intérieure, l’enclos du féminin, agissant, la matrice qui est la manifestation du « Taò », de la question « avez-vous une méthode pour… », ainsi que de la danse.

Un féminin intériorisé mais agissant, agissant dans l’enveloppe qui entoure sans fin le petit objet sans prétention.

鞍 « an » fabriquée avec du cuir devient une selle pour chevaucher dans le vent. Une femme intérieure sur un cheval galopant devient une intériorité dynamique qui parcourt des étendues infinies et se sent toujours chez soi.

Ne serait-ce pas plutôt cela « an » ?

« Naître dans les collines et s’apaiser dans les collines

Grandir dans l’eau et s’apaiser dans l’eau »

Avec les collines, avec l’eau, se trouver dans une relation de repos, une adéquation apaisante sans cesse renouvelée. Car on naît, puis on grandit.

Cette réponse me suffit. Il est peut-être question « d’origine », de « nature » de destin ». Laissons ces termes à ceux qui ne recherchent pas « an » l’épreuve du repos.

Les collines et l’eau, un paysage. On naît puis on grandit. Rien d’autre à dire sur la vie. On existe dans un lieu et par rapport à lui. Des collines, un torrent. On ne voudrait aucune autre enfance. Tout cela est « an ». Je ne retiens que ce mot, c’est ma bouée. Je peux retourner dans l’eau à présent.

Quant à la question de nager, de comment nager quand on se retrouve dans un torrent, même si on l’a choisi, c’est une autre histoire.

Cette parabole, ce court texte, cette vague ont été le sujet de mon dernier cours. Il y a, dans une vie, un dernier cours. Sachant que ce serait le dernier, ce que personne ne savait à part moi, j’ai choisi de parler de la vague. Je me suis adressée à des personnes qui, d’un côté, savaient nager, avaient appris, et de l’autre, ne savaient pas. Je leur ai dit que j’ignorais lequel des deux groupes de personnes qu’ils formaient serait à même de traverser la vague, de jouer avec les éléments, et d’en sortir vivant. Sans doute vaut-il mieux connaître un peu ce qu’est l’eau. Car celui qui ne la connaît pas a grande chance d’avaler la tasse à la première vague. Mais savoir nager peut aussi représenter un désavantage.

Tchouang-tseu, lui, dit tout simplement, que son « battement de pied », revient à « entrer dans le tourbillon et à en ressurgir en retour », « à suivre le Taò de l’eau sans penser à soi ». Il ne dit pas qu’il nage, encore moins qu’il sait nager. Ses pieds, en quelque sorte, ont leur petit « taò » grâce auquel il peut s’accoler au Taò de l’eau.

Entrer/sortir, deux mouvements contradictoires et complémentaires qu’impose le tourbillon du torrent. S’enfoncer puis ressurgir, en suivant le cheminement de l’eau, sa danse, sans penser que soi, on voudrait lui imposer quelque chose, sa manière, son chemin qui est peut-être de sortir au plus vite, de ne pas tourner mais d’aller tout droit. Là, non. J’abandonne. Je cède à l’eau. Je la suis, je l’écoute, je comprends que c’est ma seule manière de danser avec l’eau, car elle la connaît mieux que moi la danse de l’eau. Même si je suis né là, si j’ai grandi là, au bord de l’eau, dans les collines, je ne deviens l’eau que lorsque je suis à sa merci, dans son mouvement.

Ensuite, c’est bon de se laisser porter, sans pour autant se laisser emporter. On n’oublie pas de respirer, d’agiter les pieds, de danser avec l’eau, de rester avec elle, dans une relation réciproque et en rythme.

Ce qui fait que Tchouang-tseu nage sans se noyer c’est qu’il est à l’écoute de l’eau et pas de lui-même. Il doit aussi exister un point commun entre l’eau et le nageur, le Taò, il s’appuie sur ce point commun, et ainsi ils se comprennent.

La vague de Tchouang-tseu, quand on y réfléchit, c’est tout aussi bien la vague de Gilles Deleuze. Elle survient dans un cours sur Spinoza, dans l’oralité d’un cours, comme l’histoire du Tchouang-tseu est un dialogue qui possède une dimension orale, transmis et déformé par le temps, les différentes interprétations, les oublis et les traits de la mémoire, dans l’oralité des mots prononcés à haute voix et invisibles aux analphabètes, avant de s’inscrire et de se figer dans un livre. Cette fixation que ramollit la traduction, fait bouger, céder sous les craquelures, les mots de l’autre langue.

Entre les deux histoires, on a la même relation à l’eau. Comprendre que le plus important n’est ni soi, ni l’eau, mais la relation entre les deux. Cela, Gilles Deleuze nous le fait très bien comprendre. Est-ce que Deleuze a lu le Tchouang-tseu ? Il aurait aimé, de toute façon. Est-ce que les traducteurs ont lu Deleuze ? Nous n’en savons rien. Ils n’ont pas écouté François Sarano.

Reproduisons ce passage :

« Au contraire, je sais nager : ça ne veut pas dire forcément que j’ai une connaissance mathématique ou physique, scientifique, du mouvement de la vague ; ça veut dire que j’ai un savoir-faire, un savoir-faire étonnant, c’est-à-dire que j’ai une espèce de sens du rythme, la rythmicité. Qu’est-ce que ça veut dire, le rythme ? ça veut dire que mes rapports caractéristiques je sais les composer directement avec les rapports de la vague. Ca ne se passe plus entre la vague et moi, c’est-à-dire que ça ne se passe plus entre les parties extensives, les parties mouillées de la vague et les parties de mon corps ; ça se passe entre les rapports. Les rapports qui composent la vague, les rapports qui composent mon corps et mon habileté lorsque je sais nager, à présenter mon corps sous des rapports qui se composent directement avec le rapport de la vague. Je plonge au bon moment, je ressors au bon moment. J’évite la vague qui approche, ou, au contraire je m’en sers, etc... Tout cet art de la composition des rapports. » [5]

C’est en écoutant la voix de Gilles Deleuze parlant de la vague que je me suis souvenue du texte du Tchouang-tseu que je fréquentais depuis bien plus longtemps. J’étais née avec Tchouang-tseu, et je grandissais avec Gilles Deleuze. C’est ainsi que j’ai voulu parcourir de nouveau ces deux textes.

« Je plonge au bon moment, je ressors au bon moment ». Rien d’autre à ajouter. Les deux textes se répondent, se font écho l’un à l’autre, dansent l’un avec l’autre. Et l’expérience de l’enfant dans la mer apporte sa troisième juste correspondance. À soi de le vivre à son tour. Simplement.

À partir de cette expérience du texte, on pourra aussi, depuis sa concrétude, aborder à l’abstraction, si on en a envie, si on en éprouve le besoin. On pourra, si l’on en a encore le désir, réfléchir aux mots que l’on a traduits de manière aventureuse par « origine » (ou « cause » ou « donné » ou…) par « nature », par « destin », quand le premier pourrait se résumer à « naître », le deuxième à « grandir », le troisième à « vivre et mourir », ce qui ne serait pas rien.

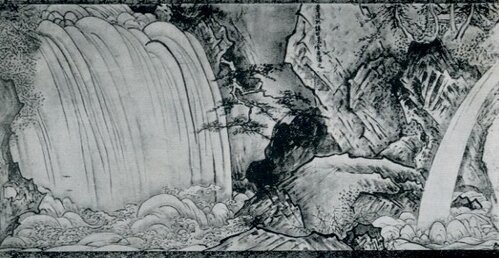

Illustration

Peinture de Sesshu Toyo (1420-1506). Moine bouddhique et peintre japonais.

[1] François Sarano, Une voix pour l’océan, 14 février 2022,France Culture A voix nue, émission dirigée par Céline du Chéné

[2] Jean François Billeter, Leçons sur Tchouang-tseu , éditions Allia, 2002, p.22.

[3] Tchouang-tseu, œuvre complète, traduction de Liou Kia-hway, Connaissance de l’Orient, Gallimard, 1969.

[4] La vie de l’esprit, PUF, p. 141

[5] Webdeleuze.com, cours sur Spinoza