RENDRE COMPTE

En ce moment, j’écris un spectacle.

Celui-ci s’intitule SONOS#2.

Comme son titre le suggère, il fait suite à un SONOS#1, et forme ainsi l’amorce

d’un cycle, ou plutôt une architecture d’actes à venir autour de nos rapports

aux phénomènes sonores et musicaux, une sorte de revue ou d’états du

monde, si tu veux, présentés ensuite à un public, comme au théâtre, si tu

veux.

Le SONOS#2 traite de volumes et d’intensités, il n’est pas fini.

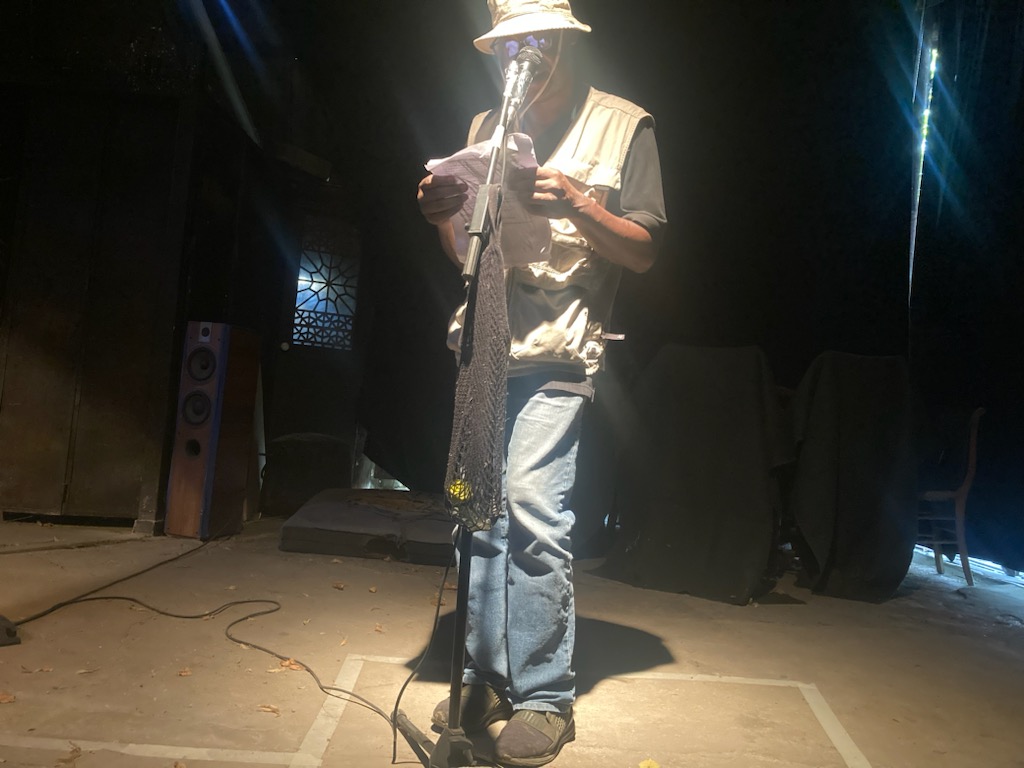

Je suis en train de l’écrire actuellement, devant toi, à La Ferme du Bonheur, où

je réside.

Il n’est pas fini, disais-je, mais je sais qu’il est déjà hanté de figures

semi-fictionnelles ayant traversé ces phénomènes de haute-intensité, comme

on traverse la foudre.

Le spectacle cherche à exprimer la trace de ces événements sur ces

personnes, comment elles s’en réveillent, s’en relèvent, exactement comme

quand toi, tu sors d’une fête au petit jour. Tout est sens dessus-dessous. Tu as

du mal à rassembler tous les morceaux de ton cerveau, de ton coeur, de ton

foie.

Le SONOS#1 parlait déjà d’électricité et de pertes. Il y était beaucoup question

de feedback, de boucles, de vieux airs de variété que tu ressasses, ces

mélodies que tu ne parviens pas à chasser de ta tête. Toutes ces voix dans ta

tête. Comment tu les entends et comment tu en sors. Si jamais tu en sors.

J’aimerais pouvoir dire que j’écris habité de voix moi aussi, mais ce serait un

mensonge de plus.

Je suis bête et sans imagination, écrivant à partir des gens que je connais

depuis un tout petit espace, une micro-société. C’est pour ces habitantes et

habitants de Gagnyngham que j’écris, imaginant ce lieu fictionnel, caisse de

résonnance de mes obsesssions, extensible à l’infini.

C’est depuis ce bout du bout du spectre que j’ai rencontré Jean-Michel

Carabin.

Jean-Michel Carabin existe, comme Gagnyngham existe.

Jean-Michel existe, mais, il n’est pas dans SONOS#2. Il n’a pas pu y prendre

part. Le personnage qu’il incarnait dans le SONOS#1 était un aventurier des

infra-mondes, un jazzman stellaire, un pouilleux cramé. Il était un pitre qui se

croyait sauveur

A la fin du SONOS#1, comme ce personnage comprenait qu’il n’était d’aucun

territoire, il construisait le chemin vers sa propre planète, et disparaissait.

C’était il y a plus d’un an. Depuis, Gagnyngham a dissous Jean-Michel et son

nettoyeur stellaire dans l’acidité de sa fiction. La fiction peut tout. Même le

pire.

Comme le Major Tom de David Bowie, on croyait alors le nettoyeur stellaire

perdu pour de bon.

Sauf que le Major Tom revient toujours.

En plus ou moins bon état…

Ashes to ashes

Funk to funky

We know major Tom is a junky

Strung out in heaven’s high

Hitting an all-time low

Mama said to get things done

You’d better not mess with Major Tom

Maman a dit de remettre de l’ordre dans ma chambre

Je ferai mieux d’arrêter de jouer avec Major Tom

Il faut toujours écouter sa maman. Et David Bowie.

Le Major Tom revient plusieurs fois dans les chansons de Bowie.

La première fois il apparaît comme Jean-Michel tel le héros d’un voyage

intersidéral qui tourne mal. La deuxième fois, il revient, jouet de ses émotions

et de ses dépendances. La troisième fois, il est menaçant et suicidaire,

tournant dans sa bile noire sur un beat de techno hardcore.

Le Major Tom part, mais revient toujours.

Il aimerait couper tout, mais le produit - quelque soit celui-ci - est plus fort que

lui.

Comme ces gars qui fument un shit qui dégomme.

Comme moi avec l’écriture.

Parfois, j’aimerai m’arrêter d’écrire. Mais écrire, imaginer des choses idiotes à

partir de ce que j’écris est plaisant pour moi. Monter des spectacles comme on

prépare méticuleusement une scène de crime, cela me donne de la joie. Et

celle-ci est pleine et entière. Aller à Gagnyngham, où les vies que je côtoie

sont sévèrement abîmées, me donne - oui - de la joie.

Et parfois même, on me félicite et on me paie pour ça.

C’est absurde.

Je pourrai raconter des cracks au moins, je veux dire raconter des histoires

(“raconter des cracks”, c’est vraiment une expression de ma maman), je

pourrai faire croire que l’acte de création est une souffrance profonde, et que

je charrie dans mon geste des montagnes de traumas et de blessures

englouties que j’expose, poitrail nu, à un monde qui demeurera aveugle et

sourd au talent véritable.

Nan !!!

Créer, ce n’est pas pénible. Ça l’est peut-être pour celles et ceux qui sont dans

l’entourage de celles et ceux qui créent, car créer peut rendre fou,

obsessionnel et colérique. Mais pour moi, au fond, la plupart du temps, c’est

diablement léger.

Un privilège même, car si jamais tu as des voix dans la tête, tu peux composer

avec et les libérer, les donner en partage.

Ce n’est pas comme quand tu dois cohabiter avec celles-ci, comme une

collocation subie avec des gens qui ne s’entendent pas. Et que cette

collocation, ce n’est pas un vaste hôtel particulier du centre de Paris, mais

c’est directement ta tête : un espace dans lequel tu résides de force.

…

Bon. Je ne vois pas pourquoi je décrocherai de l’acte d’écrire. Je ne vois pas

pourquoi je devrai me sentir misérable pour écrire. Comme le Major Tom ou

comme Jean-Michel (je ne sais plus) je suis un junkie.

En vrai de vrai, il n’y a que lorsque je me compare à d’autres génies que je

rougis, baisse les yeux et suis prêt à démissionner. Je me sens démasqué, nu,

risible et inutile. A quoi bon, d’autres avant ont déjà parlé des périphéries, des

inframondes et des rebuts. Ils ont dit les termes, comme disent les rappeurs

idiots. Ils ont dit les termes, et mille fois mieux.

Par exemple, là je lis Les Misérables, dont l’action se déroule dans la zone

proche de Gagnyngham. Il y a plein de voix. C’est purement génial, et

tristement actuel, s’exclamerait un journaliste kulturel béta. Et il aurait raison.

A lire les Misérables, je me sens purement misérable :

La fumée était dans la rue comme un brouillard.

Cet obscurcissement, probablement voulu et calculé par les chefs qui devaient

diriger l’assaut de la barricade, fut utile à Gavroche.

Sous les plis de ce voile de fumée, et grâce à sa petitesse, il put s’avancer

assez loin dans la rue sans être vu. Il dévalisa les sept ou huit premières

gibernes sans grand danger. Il rampait à plat ventre, galopait à quatre pattes,

prenait son panier aux dents, se tordait, glissait, ondulait, serpentait d’un mort

à l’autre, et vidait la giberne ou la cartouchière comme un singe ouvre une

noix.

De la barricade, dont il était encore assez près, on n’osait lui crier de revenir,

de peur d’appeler l’attention sur lui.

Sur un cadavre, qui était un caporal, il trouva une poire à poudre.

– Pour la soif, dit-il, en la mettant dans sa poche.

A force d’aller en avant, il parvint au point où le brouillard de la fusillade

devenait transparent.

Si bien que les tirailleurs de la ligne rangés et à l’affût derrière leur levée de

pavés, et les tirailleurs de la banlieue massés à l’angle de la rue, se montrèrent

soudainement quelque chose qui remuait dans la fumée.

Au moment où Gavroche débarrassait de ses cartouches un sergent gisant

près d’une borne, une balle frappa le cadavre.

– Fichtre ! fit Gavroche. Voilà qu’on me tue mes morts.

Une deuxième balle fit étinceler le pavé à côté de lui. Une troisième renversa

son panier. Gavroche regarda, et vit que cela venait de la banlieue. Il se dressa

tout droit, debout, les cheveux au vent, les mains sur les hanches, l’œil fixé

sur les gardes nationaux qui tiraient, et il chanta

On est laid à Nanterre,

C’est la faute à Voltaire,

Et bête à Palaiseau,

C’est la faute à Rousseau

Puis il ramassa son panier, y remit, sans en perdre une seule, les cartouches

qui en étaient tombées, et, avançant vers la fusillade, alla dépouiller une autre

giberne. Là une quatrième balle le manqua encore. Gavroche chanta :

Je ne suis pas notaire,

C’est la faute à Voltaire,

Je suis petit oiseau,

C’est la faute à Rousseau.

Une cinquième balle ne réussit qu’à tirer de lui un troisième couplet

Joie est mon caractère,

C’est la faute à Voltaire,

Misère est mon trousseau,

C’est la faute à Rousseau.

Cela continua ainsi quelque temps.

Le spectacle était épouvantable et charmant.

Gavroche, fusillé, taquinait la fusillade. Il avait l’air de s’amuser beaucoup.

C’était le moineau becquetant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge

par un couplet. On le visait sans cesse, on le manquait toujours. Les gardes

nationaux et les soldats riaient en l’ajustant.

La barricade tremblait ; lui, il chantait.

Ce n’était pas un enfant, ce n’était pas un homme ; c’était un étrange gamin

fée. On eût dit le nain invulnérable de la mêlée. Les balles couraient après lui,

il était plus leste qu’elles. Il jouait on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache

avec la mort ; chaque fois que la face camarde du spectre s’approchait, le

gamin lui donnait une pichenette.

Une balle pourtant, mieux ajustée ou plus traître que les autres, finit par

atteindre l’enfant feu follet.

On vit Gavroche chanceler, puis il s’affaissa.

Toute la barricade poussa un cri ; mais il y avait de l’Antée dans ce pygmée ;

pour le gamin toucher le pavé, c’est comme pour le géant toucher la terre ;

Gavroche n’était tombé que pour se redresser ; il resta assis sur son séant, un

long filet de sang rayait son visage, il éleva ses deux bras en l’air, regarda du

côté d’où était venu le coup, et se mit à chanter.

Je suis tombé par terre,

C’est la faute à Voltaire,

Le nez dans le ruisseau,

C’est la faute à…

Il n’acheva point. Une seconde balle du même tireur l’arrêta court. Cette fois il

s’abattit la face contre le pavé, et ne remua plus.

Cette petite grande âme venait de s’envoler.