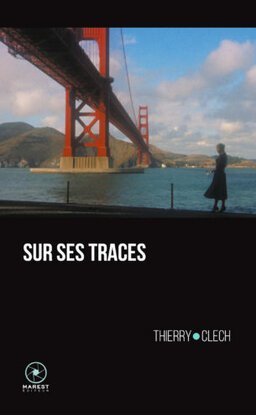

Thierry Clech, Sur ses traces , roman hitchcockien

Le narrateur semble avoir perdu la femme qu’il aime. Il part à sa recherche. C’est longue errance dans les rues de la ville et dans les souvenirs prégnants de Vertigo d’Alfred Hitchcock. Une littérature en spirale.

Sébastien Rongier

Voici les premières pages de de Sur ses traces, roman de Thierry Clech, à paraître chez Marest éditeur.

Me suis-je endormi ? Ai-je rêvé ? Ai-je rêvé que je m’endormais ? Que je me réveillais ? Ai-je fermé mes paupières ? Les ai-je rouvertes, lourdes et papillotantes, face à l’écran de ma télé ?

Je suis avachi sur mon canapé, je me sens flottant, un brin frigorifié, plutôt engourdi.

J’étais en train de regarder Vertigo, qu’on appelle Sueurs froides en français, et soudain j’ai eu une absence avant de recouvrer mes esprits — à moins que je ne rêve encore ? —, à ce moment crucial du film lorsque Kim Novak sort de sa salle de bains, comme une apparition revenue parmi les vivants, auréolée de lueurs spectrales, jade et opalines, qui enrobent la chambre 501 de l’hôtel Empire qu’elle loue, au 940 Sutter Street.

Dans quels limbes s’est évanoui ce San Francisco en VistaVision que Hitchcock filma, en cette fin d’année 1957 ? Que sont devenus les passants, me demandé-je subitement ? Les Cadillac, Buick, Oldsmobile, Plymouth et Pontiac Star Chief qui incessamment sillonnent ses rues en montagnes russes aux flancs de dizaines de collines ? Et les demeures victoriennes ? L’imposante façade des Brocklebank Apartments, mi-néogothique, mi-renaissance italienne, où réside Gavin Elster — l’ex-camarade d’études qui a tout fomenté —, se dresse-t-elle toujours sur Nob Hill ? Et cette Jaguar MK VIII, vert amande métallique, ou fougère, l’ai-je bien revue, suivie par la DeSoto blanche, Firedome Sportsman, modèle 1956, de John « Scottie » Ferguson ? Comment oublier le tailleur gris de Madeleine, le pull vert de Judy (mais Madeleine et Judy ne font qu’une) ? Son chemisier à pois blancs, ses sourcils trop épais ? Et sa beauté, surtout, lorsqu’elle redevient blonde, quitte la matière où elle paraît se ternir — trop serrée dans sa jupe et son pull assorti tendu par sa poitrine dénuée de soutien-gorge —, pour rejoindre l’éther, l’esprit, la pure image d’une femme inaccessible, aux yeux pers, qui échappe à Scottie, ensorcelé par cette Madeleine sans existence, et qui lui échappe pareillement, à elle, Judy, otage du fantasme féminin qu’elle a été priée d’interpréter pour duper Scottie. Fantasme qu’elle ne rejoindra jamais vraiment, sauf en succombant à son tour, à la fin du film, chutant du clocher de la mission San Juan Bautista, comme Madeleine avant elle pour se suicider. Du moins est-ce ce que Scottie, sujet à l’acrophobie, a imaginé quelque temps plus tôt, paralysé à mi-hauteur de l’escalier depuis lequel il avise furtivement, par une baie, le corps tomber dans le vide puis s’écraser en contrebas, sur le toit de tuiles. Ce n’est pourtant pas la fausse Madeleine dont il s’est épris, mais la vraie, qu’il ne connaît pas et que son mari, Gavin Elster, a supprimée au préalable, manigançant ce pseudo-suicide avec Scottie pour témoin.

Je me souviens de la première fois où j’ai vu Vertigo, dans un cinéma du quartier de la gare. Ce devait être au début des années 1980. Quel âge avais-je ? Peut-être vingt ans. Peut-être moins. Je ne parviens plus à m’en souvenir précisément. Et pas loin de quarante ans plus tard, en cette soirée d’hiver, dans mon appartement aux perspectives estompées par la pénombre, je suis de nouveau en train de regarder ce film, de revoir Kim Novak et James Stewart qui se reflètent, éternels, à la surface de mes yeux dont le cristallin s’est pourtant durci au fil du temps. Le film est resté le même, tout là-bas, parmi mes souvenirs, immobile au milieu de mes années de jeunesse. Je ne peux toutefois faire le voyage à rebours pour retrouver cette salle où je l’ai découvert — L’Entracte, son nom me revient à l’instant. À moins que par la grâce de quelque rayonnement fossile de ma propre histoire, diffusé depuis le passé sur l’écran, je retrouve, à travers le noir de la salle troublé par les lueurs du projecteur, mon visage de jeune homme parmi les autres spectateurs, exempt de rides, un peu plus émacié, bouche bée devant Judy qui ressort de la salle de bains après que Scottie l’a suppliée de nouer ses cheveux afin de ressembler en tout point à Madeleine, comme s’il lui avait demandé, avait remarqué Hitchcock, d’ôter sa petite culotte pour qu’il la voie nue.

J’étais crédule et exalté à l’époque. Ténébreux et versatile. Svelte mais complexé. Je fumais assidûment pour me donner une certaine prestance. Je buvais à l’excès pour la perdre. Je rêvais d’amours impossibles. Je me complaisais dans la douleur, voire le désespoir qu’occasionnait un refus à mes avances ou, plus communément, par suite d’une rupture. Je redoutais de souffrir et l’espérais tout autant, submergé par la mélancolie masochiste dont je ne parvenais à me libérer. Je n’étais pas sans parenté, de ce point de vue, avec Scottie.

Depuis j’ai pris des kilos et perdu la plupart de mes complexes. Je fume toujours, ignorant les admonestations de mon cardiologue, mais ne bois plus que de temps à autre. J’ai du cholestérol, souffre d’hypertension et surtout, j’ai vieilli, sinon psychologiquement — il me semble m’être arrêté vers la trentaine, à partir de laquelle je continue de regarder la vie en dépit de mes rides —, du moins arithmétiquement, si bien que j’en oublie parfois mon âge, et en tout cas omets par principe de signaler mon anniversaire aux proches qui seraient tentés de me le souhaiter.

Surtout, je suis amoureux de Constance.

Thierry Clech