79- L’évocation de Louis Soutter par Sereine Berlottier

Bien sûr, ce qui frappe tout de suite c’est le tutoiement par lequel l’auteur, s’adressant à lui, approche son modèle ; ce qui suggère une intimité, ou quelque chose comme une secrète empathie. C’est pourquoi je parle d’évocation, me souvenant aussi de la part d’incantation que ce mot implique : c’est ici la voix singulière de Sereine Berlottier qu’on entend travailler son écriture pour tenter de mieux comprendre l’énigme qu’est ce « Louis Violon au bras les pieds dans la boue d’un fleuve, Louis Brouillé inaudible, disparu sous la terre froide ».

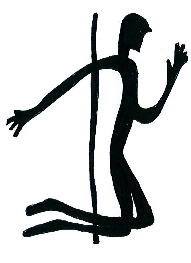

Telle était autrefois l’« évocatrice », celle qui appelait à nous les ombres des Enfers, les ombres « sous la terre ». Ce que fait, poétiquement, la prose de Sereine Berlottier, à mesure que celle-ci s’inspire des multiples peintures et dessins de Soutter, ceux en particulier qu’il compose inlassablement à l’asile de Bellaigues entre 1923 et 1942, date de sa mort. Dessins pris dans un maillage serré et dont la violence est souvent celle d’un cri, bouche ouverte, ou au contraire sans qu’aucun visage ne soit visible ; autant de « cris cachés au fond des peintures », autant « d’étranges figures noires » qui « vous tordent l’œil ».

On le sait bien : plus on s’approche de ceux qu’on aime ou de ceux qui vous fascinent, et plus ils semblent s’enfoncer dans leur secret. C’est le cas avec Louis Soutter dont la biographie révèle d’étranges revirements et ruptures.

Sans doute, en amont de toutes ces ruptures, la plus importante est-elle sa séparation avec celle que Berlottier nomme simplement M, comme pour ne pas blesser l’ombre à qui elle s’adresse, désignant par cette seule lettre la femme qu’épouse Soutter en 1897, Magde Fursman, avec laquelle il vivra six ans aux Etats-Unis avant de se séparer d’elle et de retourner en Europe vivre sa vie de musicien et de peintre solitaire. N’est-ce pas cette femme qu’évoquent les dernières pages du livre, sous la forme d’une hypothèse, qu’inspire à Berlottier une des dernières œuvres composées à l’asile de Bellaigues, et qui montre la « douceur » d’une « femme penchée » : « (…) celle que tu attends, dont le souffle fait trembler légèrement le rideau la nuit quand tu restes assis à la table, face au jardin plongé dans le noir. Le mince fantôme de celle que tu avais ensevelie dans le noir il y a quarante ans, souviens-toi, cape sombre, tu lui avais laissé son visage alors, un petit visage grave qui te faisait face. ».

« Mais, précise l’auteur, « il est possible que je me trompe encore (…) »…

L’approche de la vie et de la personnalité de Soutter en effet se heurte à bien des incertitudes, et le travail de Sereine Berlottier en témoigne : beaucoup de faits ou d’interprétations reposent sur des « on-dit », supposent qu’on « imagine », qu’on fasse des conjectures, au point que parfois on doute de soi, « qu’en puis-je savoir », de sa pertinence, « le brouillard s’épaissit entre nous, je ne réussis plus à te voir, à t’approcher, ta présence se dissout dans l’ombre ; tes dessins filent entre mes doigts et j’ai froid comme si je n’avais rien approché encore, rien saisi. »

Pourtant ce doute n’enlève rien à la force de son livre ; au contraire, il est le corollaire d’une sympathie créatrice ; c’est lui qui inspire les inflexions de l’écriture, sa valeur incantatoire, cette façon par exemple de passer d’une prose rythmée, poétique , au poème, comme le montrent les deux exemples suivants : ainsi, s’agissant d’évoquer les lieux supposés des promenades de Soutter aux alentours de l’asile, cet extrait d’une longue phrase, si fidèle à l’univers des œuvres de Soutter, et qui montre « (…) les enlacements de branches noires et les brassées de feuilles vivantes, (…) les bois où les fous dociles ne sortent jamais et où tu vas, scrutant pendant des heures les formes rondes aux branches des arbres, les fleurs sauvages, les haies, les arbustes, regardant les ciels et la lumière sur les champs avec une avidité crue, intense, sans dessiner jamais sur le vif, attendant d’être seul à nouveau dans la chambre pour faire remonter vers toi la lumière. »

Puis, donc, à d’autres moments, la phrase se déconstruit ; on n’est plus dans une narration continue, mais dans le poème ; ces ruptures viennent en particulier lorsqu’il s’agit d’évoquer la détresse de Soutter lui-même, qui supplie qu’on le libère d’un enfermement que les misères de l’âge rendent encore plus insupportable.

Mais c’est bien aussi de cette détresse que témoignent les silhouettes de ses dessins. Et, plus encore, à mesure que parviennent à l’asile les échos de la seconde guerre mondiale, la « catastrophe », cette œuvre prend une valeur universelle et prémonitoire, c’est la condition humaine qu’elle montre, lorsque le malheur l’atteint ; la compassion qu’expriment ces dessins, elle est celle de Villon à qui renvoie explicitement Sereine Berlottier. Et voici ce que disent ces ombres :

(…) Nous avançons.

Il n’y a pas de place au-dessus de nos têtes.

Nos coudes flottent.

Deux sont tombés, ils rampent

ou prient, nous

avançons.

Tourments des nus, temps du pneu.

Sous nos cheveux qu’un

vent invisible

horizontalise.

Ainsi pétris en grappe.

Noirs et courant dans le noir seuls. (…)

Tout au long de la lecture de ce livre, des ombres m’ont fait signe, comme appartenant à une même famille d’âmes simples et profondes, de ces âmes qui ont fait, à un certain moment et pour toujours, « le pas de côté », selon la formule de Celan à propos de la Lucile de Büchner, dans La Mort de Danton. Ces êtres-là, souvent des marcheurs ou des fugueurs comme le fut Soutter, ont choisi l’étrangeté. Ils sont simples, ou idiots. Voyez Walser, qui mourut dans son schneebett, [1] dans son lit de neige, comme faillit mourir Soutter ; voyez Lenz, Trakl, ce Trakl, au sujet de qui Rilke s’interrogeait : « Qui peut-il avoir été ? », et quelques autres encore…

L’interrogation de Rilke convient aussi à Soutter. Et c’est l’un des mérites du livre de Sereine Berlottier que de porter témoignage de cette altérité irréductible.

Aux simples, on doit si souvent des paroles qui vous confondent.

Ainsi cette question de Louis Soutter, qui écrivit un jour : « comment retrouver la propreté de vivre ? »

[1] Je mets ici le terme allemand, en révérence à Henri Michaux, qui l’emploie dans son texte si fort sur Celan : « Sur le chemin de la vie, Paul Celan ». On trouvera ce texte ici, à la fin de l’article.