Philippe Berthaut | Chevelure de l’ange

Philippe Berthaut est un des fondateurs de la Boutique d’écriture du Grand Toulouse. Il a récemment publié Chaufferie de la langue. Ces mélanges récents sont inédits.

FB

De quelques copeaux arrachés à la chevelure de l’ange

mélanges

Je vais commencer par l’ange. L’ébouriffé. Qui va décider de la suite. Quand bien même cela aurait dû avoir lieu depuis toujours. Une inscription dans l’air faisant encoche. Après un grand coup sur la tête. Sur le cœur. Un grand coup sur les jours. Effondrement comme d’un plancher. Passage d’un étage à l’autre. D’un état à l’autre. Enfoncement. Autre coloration. Un voile se dépose sur tout. Une autre peau y pousse repoussante. Et des oiseaux noirs volètent partout.

Plus tard, il y aura l’ange d’Angers. Danger aussi, me dit Alem, qui m’a levé le lièvre de l’ange en ce dimanche matin au café Moncaf’. Mais je n’y croyais pas un instant. Ce qui fut confirmé par une merde de chien accrochée à ma chaussure. Que je n’avais pas vue alors que le stage avait commencé et que Nicole, discrètement, vint me le signaler.

Puisqu’il faut bien commencer, c’est avec l’ange que je commencerai. De ce visage évidé logeant tout le pays que je traîne derrière moi et qui n’existe plus-je n’ai pas pensé d’abord à un masque, ce ne fut que plus tard à la lecture du petit poème de Fancis Ponge — . Un médiateur assurément. Peut-être moi, animateur d’atelier d’écriture. Médiateur aussi. Pour toutes mes annonces faites à Marie et aux autres. Que je secoue comme un prunier pour faire tomber les prunes de la langue. Un atelier est un lieu de labour et de récolte. Ensemencer a lieu ailleurs. Quelle autre semence apporte l’ange à la Vierge Marie sinon ce ruban déroulé porteur de mots ? Quelle autre semence nichée dans son aile ?

Nous vivons notre vie avec quelques mots essentiels. Dont on ne s’aperçoit que bien plus tard. Ange en est un. Qui est aussi un prénom. Plutôt usité en Corse. Il traverse plein d’autres mots d’orange à étrange, il se faufile, il dérange tout autant qu’il range. C’est lui qui oeuvrait dans la grange du Pays Jonglé — je ne comprenais pas pourquoi ce mot était là — à la frange du monde.

Donc, l’ange dont venait de me parler Alem m’apparut assis sur le dossier d’un banc, boulevard Lascrosses.( à vérifier car à partir de maintenant, chaque mot doit être scruté pour rendre tout ce qu’il contient). En qui je reconnus celui que j’avais surnommé l’indien Hopi et que j’avais rencontré aux urgences de l’hôpital Purpan l’an dernier lorsque je m’étais déboîté l’épaule gauche.

C’était un homme jeune, très maigre, qui errait dans les couloirs en chemise (prêtée par l’hôpital) tombant jusqu’aux genoux et pieds nus. La porte de la chambre où je me trouvais étant ouverte, il vint me visiter. Ce que je crus entendre — car j’étais dans un cirage d’après piqûre de morphine — : « Cool ! ami ! Bonheur sur toi ! ». Il passait, repassait. Les infirmières menaçaient de l’attacher. Ce qu’elles finirent par faire. Il dut se débattre. Il y eut un bruit très fort de quelque chose qui tombait. Puis plus rien.

Je m’approchai de lui, le saluai et lui demandai s’il n’avait pas été à l’hôpital l’année précédente. Il ne se rappelait pas. « J’y vais souvent, me dit-il, je ne me souviens pas de tout. » Limpidité des yeux bleus. Dents en très mauvais état. « Je me souviens que vous étiez très gentil. Vous étiez venu me voir. Après on vous avait attaché. ». « Je suis toujours très gentil. ». Je lui donnai une pièce qu’il ne m’avait pas demandée. Et c’est tout.

Souvent cela sera tout. Une annonce fracassante qui se fracasse elle-même d’un coup sur ce qui n’ira pas plus loin. Et la suspicion soudaine sur tout ce que j’ai fait. Pour tout ce qui fut fait. De l’ordre du geindre. (qui contient la douceur du son « j » et la rudesse du « r »). Du gémir. De ce qui couine à l’intérieur au fond, grince de tous ses cordages, haubans, verges et…métaphores mal ajustées juste là pour recouvrir le peu de sens donné à la vie, le peu d’œuvre donnée à la vie et dans laquelle jamais le repos ne saura s’inscrire.

C’est qu’on aimerait agrandir sa douleur à tout l’espace qui entoure. Enrôler chaque passant dans la dégringolade. Le dévergonder de son espace qu’il habite rieur et vivant et si étranger. (1 février 2007)

C’est après que cela pose problème. Parce que l’ange disparaît. Sa fonction. Apparaître. Disparaître. Continu. Discontinu. L’ange se nomme de tout ça. Il est ce double mouvement d’être au monde. Après il faut inventer.

Cette invention a commencé dés le début. Dans le piétinement d’écriture. Malheur à celui qui en prend conscience car il ne pourra plus jamais écrire dans l’innocence. Le soupçon de n’être plus à l’avenir qu’un faussaire instille ses poisons. Oblige à en rabattre, à rabattre les plis des quatre coins de la page sur autre chose qui ne vient pas et ainsi se plier à l’injonction secrète.

Je m’attendais à ce que l’ange me fournisse de quoi alimenter le flux mais il s’en est retourné quelque part dans les figures que les hommes lui ont offert. En tympan à Angers, en statue à Reims, dans un tableau florentin, et même chez l’indien Hopi. Il est venu m’annoncer que je portais en moi quelque chose, de par l’opération d’un saint-esprit possible et invisible.

En fait il n’était là que pour me renvoyer à moi qui m’étais dévoyé dans les méandres de la relation d’amour. Trop de choses enfouies depuis toujours et tant d’espaces laissés en jachère. Avec une incapacité chronique à surligner ce qui est bien. On croit en avoir fini avec l’apprentissage et l’ange vient nous dire : « Apprends à tisser ton âge ! Arpente le tissu des mots et des chairs. Les pile et face de la même pièce d’échange ».

Pile c’est pli plus e. C’est plié dans la face. Aux prises avec le féminin. Derrière le visage plié par l’amour. Evidé comme à Angers sur la place du Musée — avec collé à l’intérieur un petit bout de papier contenant un poème de Francis Ponge. Certains mots se sont effacés, à cause de la pluie qui elle aussi participe du pli et le mot poète écrit à la main a été rajouté.

Tout nous est toujours offert du livre à venir. Du livre que chacun porte en soi et que l’ange vient annoncer. Comme cette barque sur la Loire un peu plus loin attachée à un anneau de fer. La détacher doucement et la laisser partir comme un mot jusqu’à l’estuaire du livre.

Ecrire alors n’a plus à voir qu’avec les bords. A s’y pencher. Pour tomber dans la succession des trappes que les phrases ouvrent sous nous. Et chaque chute est aussi une phrase que nous apprenons à polir. Jusqu’à ce que tous ces bords s’engloutissent dans du provisoirement fini.

Après, il n’est plus possible d’entrer dans la mascarade du littéraire. Après on écrit des histoires, des poèmes, mais en fait on sait bien qu’écrire nous a fui dans le mouvement qui le fonde.

Ecrire dès lors, si nous en poursuivons l’élan donné par l’enfance, ne permet plus de vivre. L’empêche. Et de cet empêchement -un peu comme une consigne d’écriture très contraignante- surgissent des éclaboussures nouvelles, de feu ou de boue selon. Ce sont comme des copeaux arrachés à la chevelure de l’ange.

Cet empêchement il faut le nommer. Un jour impossibilité de construire une histoire, une narration. Une autre fois répétition du même à l’œuvre dans l’imagier du poème. Une autre fois encore le soupçon que le lecteur pour qui on est censé écrire n’existe pas. Qu’il est le leurre ou le mensonge.

Empêchements du premier cercle. Encore enfoncés dans l’écrit. En second cercle, l’accès à l’autre n’a plus lieu. Ecrire nous expulse de son aire, le repousse loin dans les limbes. Sans certitude de retrouvailles. Dans un territoire ininscriptible.

L’atelier d’écriture par contre doit être le territoire de l’inscriptible. Tenir les deux ensembles –comme le pile et la face de la pièce échangée- l’inscriptible et l’ininscriptible. Faire de leur tension un arc qui nous propulse ailleurs.

Qu’est-ce que ce texte vient faire là ?

Qui de moi vient ainsi parler ? Changeant de registre ?

Il peut paraître curieux que l’atelier ait pris une telle place, dans mes intuitions réflexives sur l’écriture, alors que la plupart du temps il est considéré dans le meilleur des cas comme un moteur, dans le pire comme un ramassis de petits jeux pour déficients en langage. Je laisse de coté la chanson de l’écriture dans la solitude, à partir du moment où l’on sait qu’être seul est notre lot à tous, maçon, boulanger ou écrivain.

Il introduit un élément polémique qui n’a pas sa place.

Où est la place d’un écrit ?

Vais-je le rayer.

Le garder ?

Le rayer tout en le gardant. Donner à lire un brouillon. Comme du définitif. Exhumer les strates, les restes du cadavre de la composition. ( 2 février)

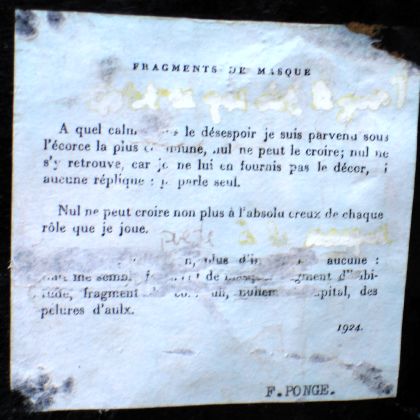

Ce qui est écrit dans le creux évidé du visage

FRAGMENT D’UN MASQUE

A quel calm / , le désespoir je suis parvenu sous l’écorce la plus c / une, nul ne peut le croire ; nul ne s’y retrouve, car je ne lui en fournis pas le décor, ni aucune réplique : je parle seul.

Nul ne peut croire non plus à l’absolu creux de chaque rôle que je joue.

Je crois déchiffrer écrit à la main : poète à la manque

n, plus d’i / aucune : / me sem / de ment d’ / bitude, fragment du c / un, nu / pital, des pelures d’aulx.

1924

Autre chose a été écrit sous le titre mais l’eau de la pluie à fait disparaître l’encre, faisant de chaque lettre une boursouflure, rendant l’ensemble homogène et illisible.

Poète à la manque, cela m’ira très bien.

(voilà que le correcteur orthographique souligne en vert à la

Indiquant une faute : manque est masculin et non féminin.

Voici le texte en entier retrouvé dans la Pléiade :

FRAGMENTS DE MASQUE

A quel calme dans le désespoir je suis parvenu sous l’écorce la plus commune, nul ne peut le croire ; nul ne s’y retrouve, car je ne lui en fournis pas le décor, ni aucune réplique : je parle seul.

Nul ne peut croire non plus à l’absolu creux de chaque rôle que je joue.

Plus d’intérêt aucun, plus d’importance aucune : tout me semble fragment de masque, fragment d’habitude, fragment du commun, nullement capital, des pelures d’aulx.

1924

Pelures : anagramme de pleures (j’avais tapé meures, aussitôt arrive demeures, meures deux fois). Serions-nous condamnés à n’être que l’objet pris dans le tourbillon infini de la combinatoire des lettres ? Je voulais que l’ange me guide là où je ne sais pas vivre, que je quitte le lieu d’écrire qui me tient faussement lieu d’habitation et m’amène à la châtaigneraie. Qu’il m’aide à construire une cabane. Que j’en finisse avec l’errance dans le champ de lave. Avec l’errance d’en faire un spectacle où se voit en double de moi errer quelqu’un dans le champ de pierres. Double errance du lieu réel et de son reflet dans le spectacle. Mise en abîme pour ne pas tomber.

Ce qui est mis en spectacle redouble ce qui est vécu. Lui donne une autre énergie mais aussi bien la lui retire. Et ce lui se rebiffe d’avoir autant raté sa cible. Il n’y a pas de cible. Seul se dessine le geste de viser.

Le gitan gisant dans la châtaigneraie, porteur d’un chant qui se réveille avec l’ange revenu, traîne dans la figure totémique de l’arbre-chat. Ce rêve soudain que tous les mots contenus dans le mot châtaigneraie se mettent à exister, s’inscrivent dans un espalier, accaparent un bout d’espace qu’ils vont lentement façonner. Ce rêve que je dois transcrire et transformer en réel contre un interdit tenace que je ne sais pas lire.

Et si cet interdit ne tient qu’à moi, l’extirper comme une racine de ronce et le brûler.

La chance de posséder un espace où je puisse re-déplier, dans une dernière tentative d’être au monde, l’espace intérieur meurtri et vieillissant. Cette chance, ne pas la gâcher. Et l’offrir à d’autres. Qu’elle soit partagée. En un temps de rétrécissement.

Je n’arrive plus à écrire que des textes rétrécis. Comme si quelque zip interne les compactait et n’arrivait plus à les rendre tels qu’ils étaient avant. L’élan d’écrire que la croyance ancienne avait programmé s’est métamorphosé en un grumeau se durcissant à chaque coulée de langue.

A ce moment précis où je n’arrive plus à déposer un seul mot sur la page (l’attirance magnétique que la page exerce sur les mots m’a toujours fasciné. Ce qui fait que le syndrome de la page blanche ne signifie rien pour moi. Les mots sont comme un corps au repos à échauffer pour les préparer à la course) d’autres phrases se lèvent en moi, pas assez mûres pour que je les autorise à s’écrire mais qui se déploient dans l’espace et le temps de ma rêverie comme les rubans dans les tableaux d’annonciation. Y aurait-il, en embuscade, un ange nouveau à l’œuvre ?

De ce flux permanent de langue j’extrais parfois, comme expulsés d’une centrifugeuse, des paquets de langue dont le sens ne se dévoile que peu à peu en pénétrant la danse des autres paquets de langue, eux-mêmes en mouvement incessant, tissant et détissant des objets aléatoires prenant différentes formes, poèmes, petits récits, esquisses de personnages. Ces différentes formes naissantes se bousculant constamment entre elles, une conséquence s’impose : aucun livre construit en son entièreté et lisible linéairement n’est possible. (4 fév)

Que faire de ces anges ? A peine sont-ils apparus ont-ils disparu, laissant dans leurs sillages des oriflammes de phrases. Ainsi donc de leur rencontre naîtrait le langage ? Et rien que d’elle ? Cela n’est pas possible. De la pure invention. Et pourtant.

Ils sont assis éparpillés dans la classe. Sept. Huit. Puis neuf. Des filles. Maghrébines. Africaines. Des garçons. Maghrébins. Français de souche. Aucun désir d’être là. A continuer leur façon d’être au-dehors. J’attends que l’ange vienne nous présenter, nous annoncer. Il n’est pas là. Il n’y a que l’écriture.

Quelques petits jeux très simples. Puisés au livre de Pierre Frenkiel du CICLOPE. Je leur ai demandé de se rassembler au centre. Cote à cote. Des lettres disposées aux quatre coins d’une page, au milieu puis où l’on veut. La page tourne ; après chacun et chacune y mettent un mot ; à nouveau ça tourne ; la centrifugeuse de la langue se fait au-dehors du corps. Jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de lettre à prolonger en mot.

Ensuite ils doivent construire une phrase avec les seuls mots apparus ainsi. Bien évidemment ils peuvent en utiliser d’autres. J’apprends avec ces jeunes à adoucir la contrainte. Les phrases apparues (car ce sont bien des phrases) sont plutôt drôles, ou d’une étrangeté qui leur parle. Petite épiphanie cheminant au travers d’eux. Ils lisent. Ne veulent pas. Lisent mal. Dans leur voix on entend le refus de lire qui place un écran de défense. On ne leur a jamais dit que leur langue c’était leur ange. Ni que ne pas tout comprendre, garder de l’obscur, ils en avaient le droit.

Jamais je n’ai préparé avec autant de soin mon intervention. Jusqu’à remettre en cause ma méthode habituelle. En l’adaptant. Mais le plus important là, c’est qu’ils soient cote à cote à faire tourner une feuille dans laquelle ils s’annoncent à l’autre dans chaque tour pour faire advenir l’ange.

Cela, ils ne le savent pas, mais ils le vivent. –depuis quand le sais-je moi, qui conduit des ateliers depuis plus de quinze ans ?- Ils ne savent pas le mystère mais ils l’habitent, entrent dans le rituel sans violence, colorent de leur sang la moindre syllabe pour en faire une chair palpitante. Là est en train de naître de l’avenir. Il faut que lentement en eux le désir et les mots se réconcilient.

Cela n’est pas toujours ainsi. Il y a d’autres moments de décrochage pour certains. N….la Congolaise a accueilli avec joie…C’est trop…dit-elle. Mais I…..et I…. continuent de papoter. Je n’ai aucune envie d’autorité. Je laisse faire ce bavardage qui bientôt s’arrête de lui-même. Cela m’est facile bien sûr. Deux heures de temps en temps. Raison de plus pour les rendre pleines.

L’ange appelé, l’ange à l’œuvre, ce n’est pas de l’angélisme. Cela n’a rien à voir. Est d’un autre ordre qui ne se laisse que patiemment approcher. Tout aussi bien une construction imaginaire pour donner du sens à ma présence. Mais qu’est d’autre l’Annonciation ?

Et comment raccorder dans cette rêverie les différentes « hiérarchies » des anges ? — ou « cohortes » : « Qui donc m’entendrait si je criais parmi la cohorte des anges ? » Première Elégie de Duino de Rainer Maria Rilke. Et même « ordres ». Et voilà qu’apparaissent tous ces anges essaimés dans les élégies de Rilke. « Tout ange est terrifiant ».

Il y aussi ces moments de stupeur. Ailleurs. Dans d’autres ateliers. Avec adultes consentant. « Je n’ai pas pu écrire ». Un jeu simple. Ecrire un roman en dix chapitres à la façon de Richard Brautigan ayant écrit un roman de plus de deux cent chapitres d’une seule ligne. Ici donc dix chapitres d’une seule ligne. Chaque chapitre commence par un début de phrase puisée chez Brautigan. Il s’agit d’un petit enfant, soi, des autres, femmes, hommes et de la mère. Au moment d’écrire « et comme dans un rêve… je voyais ma mère arriver…ses lèvres formaient le mot…….. » Plus rien. On ne joue plus. L’annonciation n’aura pas lieu. Tout ange est terrifiant. 5 février

Mélange. Dans l’impasse reconduite d’écrire. Dans l’atelier avec les jeunes mis en stage (et st de stage sonne comme une gifle) comme entre parenthèses ; encore des enfants qui n’ont envie que de jouer ; la récréation est finie et ils ne le voient pas. Elle a encore la petite oreillette nichée au creux de l’oreille pour écouter de la musique. « Ca ne me dérange pas ! ». Elle ne voit le monde que depuis elle. Quand elle sera caissière, cela lui sera demandé moins poliment.

Ils ne cessent de bavarder. J’interviens. Ca continue. Je n’ai pas envie d’élever la voix. Tout le temps ici l’adulte est celui qui élève la voix. Dans mes quelques heures imparties à leur service, je dois prendre patience — je n’ai pas vraiment à me forcer. J’attends que les conversations cessent. Un garçon se lève et s’en va derrière, loin de la fille qui l’asticote. J’aurais dû cette fois les séparer. Le lien resserré entre eux les empêche d’écrire.

« Il ne peut rien y avoir dans le terrible de si réfractaire et de si négatif que l’action du travail créateur ne puisse en faire, avec un grand excédent positif, une preuve de l’existence, une volonté d’être : un ange . » ( RMRilke Correspondance p139 La Pléiade

« L’ange des Elégies de Duino est la créature chez qui la transformation du Visible en Invisible à quoi nous nous employons paraît déjà accomplie………………. L’ange des Elégies de Duino est le garant du plus haut degré de réalité de l’Invisible. » Correspondance p 591

Voici que cela se complique de l’infinité d’anges que je rencontre. Pour me limiter dans mon expansion imaginaire je dirai qu’écrire nous change en ange ; nous installe dans une posture qui nous fait sortir du ridicule couple écrivain/écrivant. Chaque fois que nous écrivons nous devenons cet ange, non pas porteur ou messager d’une Bonne Nouvelle, mais l’annonciation même. Car le messager de la Bonne Nouvelle (celui qui vous dira comment écrire une nouvelle comme il faut) est un archaïsme pesant.

Un peu comme chez Rilke, ces anges ne sont pas envoyés par le divin. Bien sûr, ils gardent les traces d’un souvenir ancien d’enfant où Dieu avait sa place (et les saints comme intercesseurs). Mais les anges n’étaient que des figures qui côtoyaient les héros de bandes dessinées (Oliver, Kit Carson, Akim etc…) et se mettaient parfois à leur ressembler.

Il ne s’agit pas seulement de parler autrement ma pratique d’écriture en atelier mais de trouver sans cesse de nouvelles passerelles pour mener à de nouveaux territoires. Je vais donc solennellement nommer ange chaque participant à un acte d’écrire.

Après, je dois revenir à ceux qui partagent l’intimité de ma vie et qui n’entretiennent plus les mêmes rapports avec l’écriture. En quelque sorte ceux qui veulent m’en faire sortir pour me donner plus à vivre. Car la manière dont nous sommes noués à la langue peut dévier notre route des lieux où nous la conduisons.

Revenir à l’ange premier (dans le texte), celui assis sur le dos du banc. Il n’existe que de sa seule présence, sans nom, sans domicile. Il me propulse en avant me donnant quitus de la bonne voie. Même l’obscur s’en trouve illuminé et reste obscur mais se laisse accepter en moi.

Au-dehors les voix des souffleurs de tout ce qui encombre les trottoirs et les caniveaux. Les voix et les bruits de moteurs. (Qui donc les autorise à intervenir si tôt le matin avec leurs engins bruyants. Le camion d’ordures ne suffisait-il pas. Ou bien est-ce par vengeance envers ceux qui dorment encore ?)

Mais là il n’y a que les voix et les rires étouffés. Comme si j’étais sorti dehors, comme si je m’étais démultiplié pour ne plus supporter la solitude. (6 février)

Pour l’ange il faut un verger (Aussi le titre de poèmes écrits directement en français par Rilke) pour contenir les greffes. Ce verger contient les arbres greffés de la langue que sont les poèmes. Sans cette greffe il n’y aurait pas de fruits. Et la langue resterait cette lagune quotidienne où parler s’enlise dans la boue du banal. « Parler n’a trait à la réalité des choses que commercialement » Mallarmé in Crises de vers p.251

Et encore : « Narrer, enseigner, même décrire, cela va et encore qu’à chacun suffirait peut-être pour échanger la pensée humaine, de prendre ou de mettre dans la main d’autrui en silence une pièce de monnaie, l’emploi élémentaire du discours dessert l’universel reportage, dont, la littérature exceptée, participe tout entre les genres d’écrits contemporains. » Ibidemp.255

Faire un trou dans la page. Pour en sortir. Un trou et les mots pendraient au bord en filaments de mots cousus (Annette Messager) recomposant un nouvel ordre, déviant la lecture de son trajet habituel. Nous invitant à descendre là où ça s’est troué. Qui n’est pas un enfer. En finir avec ce trou dans la page, avec les enfers, avec Orphée.

Puis attendre la résurgence. De quelque chose qui aurait cheminé depuis toujours dans les arcanes invisibles et qu’on nommerait ange, faute de mieux, dès lors que du visible s’inscrit en figure pour donner de la chair au verbe qui ne se voit jamais, sinon en buée portée par le souffle sur la transparence des vitres, l’opacifiant de sens.

Et par le souffle revient le chant, le grand ange cassé en moi. Le sommé d’apparaître au monde, tout autant refusé, enfoui dans les plis nauséeux de la névrose. Un danseur de langue abruti par tous les coups autoportés pour ne pas danser, ne pas entrer dans le cercle des autres répétant, répétant à longueur de concert le même mensonge d’être au monde.

Connais-tu la chanson bien douce, la chanson bien dure qui ne se chante qu’une fois ? Dont on ne fait aucun commerce ? Je la connais. C’est elle le trou dans la page. Elle ne mène qu’à elle. Elle est la chute et les lambeaux de morts retenus au bord. Le gouffre de la gorge et la densité de l’air. La vibration des sons et le silence.

Appuyé contre ce qui se dérobe, il n’est plus possible de tenir longtemps. Quelque chose s’évide comme au-dedans du masque/sculpture sur la place d’Angers. Quelque chose qui est parti et qui ne reviendra pas et qui n’a pas laissé de traces pour qu’on se souvienne.

Ecrire redevient alors cette quête du lieu et de la formule qui lui donnerait sens. Le trou dans la page nous ramène à ce seuil, longtemps recouvert, mis de côté, taclé, un peu comme ces routes captives qui se sont imposées à moi bien avant que je ne comprenne qu’elles n’étaient que les figures démultipliées de poèmes non aboutis, de phrases en lambeaux, de copeaux de langue. Une annonciation subtile et furtive traçant sa route à l’extérieur, entre le visible et le s’effaçant.

(L’ordinateur souligne de rouge le mot « taclé » et me propose en remplacement « tacle » ou « ta clé ») Des choses à ouvrir, c’est ce que demande le trou dans la page. Mais à toujours confronter au réel. Il faut que ce qui est au fond de soi puisse à chaque instant se re-déplier et se redéployer au dehors cartographiquement (encore souligné de rouge pour m’indiquer à la place « cartographique ment » mais à tort car le cartographique ne ment jamais). Cela n’a rien de raisonné, une simple intuition tenace. Du résonné, plutôt en écho à tout ce qui vibre et appelle.

Et réciproquement. Ce qui est au dehors vient imprimer sa marque et ses réseaux. Pour cela il suit les flux que la langue utilise pour circuler en nous. Se fait leur double ombrée. Le mouvement est incessant, constant. Rien ne l’interrompt. Jusqu’à ce que, violement, le rompu s’impose. La rupture. Qui a pris à nouveau figure dans une route captive.

L’interruption (au départ interrompre signifie mettre en morceaux, briser, détruire) occasionnée par un interrupteur qui ne se laisse pas voir. Flux et reflux de la langue vers plus de lumière et plus d’opacité. Ensemble. Une crue d’ondes. Prise au piège d’écrire et bousculant ce geste. Ce qui fait que le livre, devenu le champ clos de ces mouvements contradictoires, perd de sa séduction dès lors que nous savons ce qui s’y trame réellement.

Faire un trou dans la page et le combler : écrire. Une de ses figures. Empilement de routes captives. « Délaissées » disent les gens de la DDE. Premier sens de délaisser : renvoyer, laisser partir. Donc détachées, mis hors du lien, données au flottement, à la dérive. Mais une dérive immobile à l’intérieur de ses entassements. Là encore, écrire.

« Et soudain dans ce nulle part besogneux, soudain

L’indicible endroit où le pur Trop Peu

Par une inconcevable métamorphose se mue

En ce Trop Vide. » RM Rilke Cinquième élégie p 541

Des vagues, en nous, toujours. D’incessants flux de figures et de mots. Pour participer à la circulation générale du vivant dont nous ne sommes jamais exclus même lorsque nous nous sentons abandonnés.

Pratiques étendues

Hivernales étendues d’eau

Irrésistiblement,

La lyre

Impériale

Pur Pressentiment

Envahit

Cet acrostiche, cadeau de Noël de Léa, ma petite fille de cœur, m’intrigue par la mystérieuse force qui l’anime. Un petit joyau mallarméen écrit par une petite fille de 11 ans. Une sorte de tombeau pour ressuscité. J’adhère aussitôt à ce qui s’y dit comme la traduction exacte de ce qui se passe en moi lorsque j’écris. Somptueux cadeau venu tout droit du cœur.

Ces mélanges sont comme des pulsions libérées, s’ordonnant à leur guise dans la page qui les contraint à la même linéarité. Et je ne suis pas sûr que toutes les tentatives de sortir de cette implacable linéarité ne soient pas toutes vouées à l’échec. Personne n’accepte vraiment de lire « absolument et dans tous les sens ». Difficile de brouter l’herbe des pages sans suivre le chemin tracé droit pour les yeux. Et même lorsque le texte se présente éclaté sur la page, les yeux refont du linéaire.

Il suffit d’entendre une lecture dans un atelier d’écriture. Et même après avoir dynamité consciencieusement cette linéarité par des dispositifs appropriés, revient toujours en dernier lieu quelque chose de lisse ; d’où toute aspérité est exclue.

Ce qui pourrait nous amener à conclure qu’il n’y a plus rien à faire, que le pli est tellement pris dans la chair qu’il n’est plus possible de le défaire sous peine de défaire aussi la chair. Et que cela continuera avec l’encore pire linéarité du « traitement de texte » qui reproduit à l’infini le redoublement de la page. Merveille du livre qui contient tout et dont on peut feuilleter les pages jusqu’à s’enivrer.

Commencer par l’ange. Parlant je. On le voit sur l’affiche pour les rencontres d’EMDR à Paris. Le visage, les épaules et les ailes. Les yeux fixent des doigts placés devant lui. L’impression que l’index et le majeur sont seuls levés. Comme le Christ en majesté au tympan des églises romanes et peut-être aussi sur les fresques des églises primitives. Mais ce pourrait être aussi le sphinx ou la sphinge. Quitterons-nous un jour cette galerie archaïque de portraits ? Et pour les remplacer par quels autres ? Mais peut-être qu’un jour aussi nous n’aurons plus besoin de ces figures pour nous interroger, que nous serons faisceau d’images éclatés ayant perdu la langue pour les réunir.

Un discours de vieil homme ne mène à rien. Le vieil homme naissant en moi continuera d’arpenter les canaux intérieurs que toute sa vie il aura pratiqués. Rainures par où coulissent les fenêtres sur le monde. Il devra se méfier de ne pas en faire une chose figée. De ne pas oublier la transformation permanente qui l’habite (lui qui le vit si cruellement dans sa chair). De ne pas en être surpris, même s’il en souffre.

Copeaux d’être. De présence. Vergers sous le gel. Sous cette fine pellicule blanche, alluvion de l’hiver, le ciel étend son socle jusque dans la traînée blanche de l’avion. Une image lointaine revenue par le petit carnet où je recueille ces boucles de réel pour alimenter le feu.

Le flux de serpent qui envahit et pousse en ce matin où tout se clôt. Les patrons du bar sont partis. Le maraîcher vendeur de champignons arrête bien avant l’âge de la retraite. La pourriture et l’eau. On est passé à travers les mailles d’un filet. On ne connaît pas ce filet. On sait comment le trou s’est fait. On ne sait pas le réparer. La vie s’est aggravée par manque de soins. On ne sait toujours pas comment réparer. Il dure longtemps l’état d’effritement.

Ecrit sur une boîte à lettres dans le couloir d’une clinique : Signalements d’évènements indésirables.

Tout comme ça, pour ne pas se soustraire à la vague en dedans qui emporte tout _

laisse tout (barrer la mention inutile) _

Et recommence. Il n’y a plus que de la nuit soleil, des fleurs ébarbées par le noir et la direction de la flèche qui tourne sur elle-même comme une folle. Deux jeunes filles. Elles se bisent dans le vide. Smic/smac. Les joues se taisent en se touchant et les baisers sonores résonnent loin d’elles. Je ne sais pas pourquoi cela me choque violemment. Spectacle de l’évitement de l’autre. Faux salut. Fausse annonce. Où est l’ange ?