Pierre Senges | Une trajectoire

« Une trajectoire »

Le livre suivant, Essais fragiles d’aplomb, prend la forme d’un essai historique pour creuser le sujet de l’élévation et de ses dessous. C’est parodique et très beau, le postulat, à première vue saugrenu, sur lequel Pierre Senges, sans narrateur porte-parole, prend appui (et s’envole) :

"En nous vouant au rêve d’un envol impossible nous refusons le mystère profane et pourtant précieux de la pesanteur. (...) Les hommes et les femmes qui, depuis Icare jusqu’à la veille de la Grande Guerre, n’ont pas cessé de tomber, parfois à plusieurs reprises, ne cherchaient pas à connaître l’ivresse du vol, ni déjouer ses mystères, mais testaient la gravitation, et tombaient pour de bon, parce qu’ils le voulaient bien. Loin d’être un accident, la chute était une trajectoire, suivie en ligne droite et avec la grâce d’un ange qui décide de s’abandonner, pour voir, à l’attraction universelle."

(Essais fragiles d’aplomb, octobre 2002)

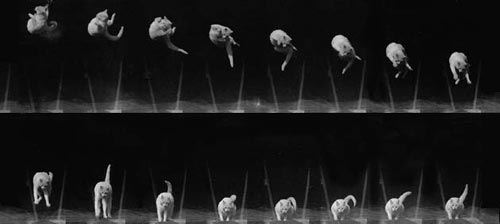

Chute de chat photographiée par Etienne Jules Marey.

Harold Lloyd dans la célèbre scène de ’Monte là-dessus’. Voilà ce que deviennent les hommes d’aplomb quant le cinématographe remplace l’art pondéraire.

Et c’est encore un texte au statut ambigu, au statut amusé d’être ambigu, hommage sincère en même temps que collection de gadins tragi-comiques, traité de géométrie et fable éthylique, en forme de manuel, de traité, de Que sais-je ? (avec pour réponse : un peu de tout, mais pas n’importe quoi, et un clin d’œil). Les chapitres sont sous-titrés de leur résumé, en italique — ça n’aide pas aux surprises, mais les histoires ici contées finissent, on sait toujours comment, et où : par terre. C’est un plaidoyer, par essence, pour le retournement, mais aussi pour la courbe, qui pour être parfaite, asymptote, doit demeurer une quête.

Contre-histoire excentrique encore que celle-là. Mise en doute. S’agirait-il pour lui d’un système instauré : chercher querelle à la réalité en confrontant les sources à l’infini, pour, montrant qu’elles peuvent Tout dire, affirmer Tout et son contraire ?

Quel crédit apporter à la réalité ? Tout le crédit possible. Le réalisme n’existe pas, ne peut pas tenir debout, cela ne signifie pas que la réalité elle-même passe à la trappe. Je me sens parfaitement étranger à tout ce baudrillardisme en vogue, qui tente de se dépêtrer maladroitement avec les notions de réalité et d’illusion, d’apparence et de virtualité. Le problème de la représentation du monde réel, et le problème de l’illusion des sens, ne date pas de l’invention du cinéma, puisqu’ils sont tous deux à l’origine de la pensée (tant occidentale qu’orientale, sur des modes différents). Le théâtre du monde, les métamorphoses, la caverne, les sortilèges de Circée, le Globe de Shakespeare et les esprits « melted into air » de Prospéro, les lanternes magiques d’Athanasius Kirscher, les boudoir théâtre aux hallucinations du XVIIIème, tout cela n’a pas attendu Baudrillard et les petits penseurs du cybermonde pour soulever la question du Monde comme Représentation. Seuls les baroques, fils et héritiers ou précurseurs du baroque, adoptent une attitude efficace, esthétiquement et moralement, en regard des apparences. Elle pourrait se résumer en une formule : « et alors ? ». Les simulacres de Lucrèce ? Et alors ? Les difractions du nerf optique : et alors ? Pas de complot : le spectacle dénoncé par les puritains du situationnisme ne date pas de la réclame publicitaire, il fait partie du monde biologique, la morale ne se fonde pas sur une définition du spectacle (soyons pédant : l’ontologie du spectacle) mais sur l’analyse des attitudes et des intentions liées au spectaculaire (ce qui rend, il faut l’admettre, la morale beaucoup plus simple et beaucoup moins héroïque qu’on ne le croyait : malheureusement, on ne se débarrasse pas spontanément d’une posture héroïque). Donc, sans nier en aucune façon l’existence des atomes et des méduses (au contraire, en touchant la méduse et l’atome d’aussi près que possible : écrire une définition-commentaire de la méduse (voir épisode précédents)), approuver l’hypothèse d’une réalité perçue intégralement par nos sens, qui sont nos concepts, qui sont donc notre culture, l’opinion plus ou moins partagée, l’esprit du temps au sens noble du terme ou la mode de la saison au sens ignoble. L’histoire la plus stimulante est l’histoire des mentalités ; et au fond, dès qu’il s’agit d’humanité, il n’y a qu’elle : l’histoire de la papauté, l’histoire économique du blé, l’histoire des exécutions capitales. Bien sûr, un librettiste se complait là où les mentalités se manifestent plus que partout ailleurs, comme la peur des grands singes en cas de menace : au coeur d’un concile, par exemple, ou à proximité du Moulin Rouge.

Je ne cherche par conséquent aucune querelles aux apparences, puisqu’elles contiennent d’emblée, ou offre, le revers de l’apparence, l’en dessous et l’en dedans. Au contraire, en embrassant les apparences, en abondant dans leur sens, en devenant complice (de l’intrusion, à la manière des agents des renseignements généraux : et, c’est très curieux, parce que cela me remet à l’instant en mémoire cette phrase, de Shakespeare, je crois : « We take upon the mystery of things as if we were god’s spies » — au lieu de dire « nous nous attribuons » dire : « nous nous acoquinons »). La réalité vue de très près, les apparences embrassées sans le mépris ni la pudibonderie de l’écrivain réaliste (seule façon d’aller au-delà des apparences : et de comprendre qu’au moment de percevoir la chose en soi, elle apparaît) : si on ajoute à cela l’esprit de métaphore (l’association d’idée sans retenue ni limite) et une boulimie de texte consistant à s’approprier honnêtement ou frauduleusement (fidèlement ou mensongèrement) la manière de penser des autres, magnifiques ancêtres, alors on admettra que le recours aux archives s’impose (qu’elles soient encyclopédies ou roman feuilleton), car le monde tel que d’autres le conçoivent s’ouvre sur le « monde tel que je l’habite ».