Roberto Calasso | L’ardeur

R.C.

Si les pratiques sacrificielles ont pour la plupart disparu, il n’en va pas de même de la liturgie. Or, qu’est-ce que la liturgie si ce n’est la mise en scène d’un sacrifice ? Pour le comprendre, il faut adopter une conception élargie de ce dernier. Calasso n’est pas économe en matière de définition. Retenons tout d’abord ceci : le sacrifice est l’acceptation que quelque chose disparaisse pour subsister dans l’invisible. Tout est appelé à disparaître : constructions, édifices, objets divers, êtres vivants, paroles. Selon un processus de décomposition ou, concernant l’alimentation, d’ingestion-excrétion. Tout disparaît, mais tout n’est pas appelé à susbister dans l’invisible ou le non manifeste, catégories fondamentales de toute cosmogonie ou mythologie sur lesquelles se fondent les religions. C’est pourquoi le sacrifice peut apparaître comme le couronnement de toute action, dans la mesure précise où il confère une existence éternelle à ce qu’il détruit. C’est un paradoxe où se loge la croyance en même temps que le constat d’un renouvellement permanent de la vie. Son principe invisible.

On ne connaît pas de société qui n’ait posé le sacrifice au fondement de son organisation. Deux raisons principales semblent le justifier. La première est liée à l’expérience de la finitude : alternance du jour et de la nuit, mortalité. La seconde est liée à l’acte de se nourrir qui implique la destruction de ce qui est vitalement consommé. Dans les deux cas la métaphysique s’immisce dans l’empirique, deux ordres intriqués que le rituel aide à distinguer tout en œuvrant à les articuler. L’ardeur de Calasso est une vaste méditation sur le Veda, terme signifiant savoir. Là encore il faut accepter de voir dans cette notion plus que le résultat positif d’une recherche concrète. La connaissance selon le Veda implique une participation et même une certaine confusion entre les choses pensées et la personne qui les pense, un transport même, d’où procède l’ardeur propre à la vie psychique. Ce savoir est consigné dans un vaste corpus de textes qui s’appelle les Brahmana dont l’établissement semble avoir été problématique. Quand bien même Calasso se réfère à des textes plus connus comme le Rgveda ou le Mahabharata, les Brahmana occupent une place de choix en raison de leur propos : la description méticuleuse des gestes rituels présidant au déroulement des sacrifices. C’est une dimension du savoir védique qui a été négligée par les indianistes du XIXè siècle (période féconde en traduction), en raison d’un présupposé occidental tenace, celui qui présuppose que faire n’est pas penser et que le discours s’oppose à l’action, la dépasse. Calasso insiste sur ce point : rien n’est plus pensé que le geste sacrificiel, et ceci pour une raison simple, c’est que de la précision de chaque geste composant le rituel dépend l’efficacité du rite et donc le sort de ses acteurs, en priorité du sacrifiant au bénéfice de qui il se déroule.

Un mot sur les acteurs du sacrifice avant d’en exposer les principes.

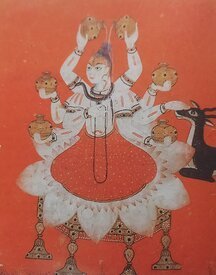

Tout d’abord il se déroule sur une aire spécifique, à l’écart de la société, un espace sacré, soigneusement délimité. Il est commandé par le sacrifiant (le bénéficiaire), effectué par les officiants et contrôlé par le Brahmane, véritable initié, n’étant pas censé intervenir dans son déroulement. Il s’adresse aux dieux, dont certains assistent à la cérémonie, auxquels il est fait don d’offrandes. On sacrifie aussi bien un animal qu’un végétal, le principe étant que l’on tue (brûle) quelque chose de vivant qui par l’opération du sacrifice devient nourriture éternelle pour les immortels.

Tout commence avec Prajapati, le dieu géniteur, et son premier fils, Agni, le feu. Et plus précisément au moment où ce dernier se tourne vers son père bouche ouverte lui inspirant la crainte la plus vive. Prajapati jusque-là silencieux laisse alors échapper un son, une parole (Vac), laquelle lui ordonne d’offrir. Sacrifier à son fils afin d’échapper à sa menace, tel est donc le sens de la première parole. De là à confondre la parole avec l’offrande elle-même, il n’y a qu’un pas qui semble franchissable dans la mesure où selon les circonstances l’offrande peut être matérielle ou non. Comme nous l’avons dit, elle peut être animale ou végétale, l’essentiel étant qu’elle soit brûlée. Mais si les circonstances l’exigent, l’aire sacrificielle ne sera pas délimitée par deux feux (l’un symbolisant la terre, l’autre le ciel), mais un seul. Et le sacrifice consistera alors à verser du lait dans le feu (Agni). L’intériorisation du sacrifice semble même possible bien qu’exceptionnelle. Ce qui sera alors sacrifié, c’est la vérité (satya) et le feu sera alors représenté par la confiance (sraddha) dans l’efficacité du rite. Geste et parole demeurent néanmoins indispensables, et s’ils sont inséparables c’est que l’irruption de la parole est de l’ordre de la connaissance. De son surgissement procède la distinction entre le « moi » et le « soi », à la base de la prise de conscience. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la parole, que l’on distinguera de l’esprit, est du côte du « soi » parce qu’elle se manifeste à l’instar d’une puissance extérieure qui échappe au contrôle du « moi ». Quant à l’esprit, il incarne la connaissance en tant qu’elle excéde par essence la parole. En effet, l’esprit est de l’ordre de l’invisible comme du non manifeste là où la parole relève du monde des phénomènes. L’esprit est divin, il est identifié au sacrifice et s’oppose à la parole quand bien même le rite serait le lieu de leur articulation. La doctrine védique est d’une grande précision, Calasso le répète, même si de nombreuses formules paraissent ambigües en raison d’une polysémie du mot « sacrifice » qui désigne tantôt le rituel, tantôt l’offrande. Retenons que si le rituel s’accompagne de formules c’est que la parole représente cette forme de connaissance qui témoigne d’un dialogue entre le visible et l’invisible. Ce qui est manifeste passe pour ainsi dire du côté du non manifeste de même que la destruction du don assure l’éternité de l’offrande faite aux dieux. Et réciproquement, de l’invisible – comme de l’ignorance ou de l’incertitude - émane un Savoir, le Veda.

Une mythologie complexe est au cœur du sacrifice védique, qui met en scène des forces contradictoires desquelles la dimension érotique n’est pas absente. Je ne prendrai que l’exemple de Yajna (être masculin) et Vac (la parole, être féminin) pour corroborer cette idée. Vac est convoitée et elle finira par s’unir à Yajna. Indra, le roi des dieux, craindra qu’un « être monstrueux » naisse d’une telle union. Il prendra alors la forme d’un embryon, s’introduira dans l’utérus de Vac et le déchirera au moment de naître de sorte qu’aucun autre être que lui ne descende de la Parole. Calasso précise que « cet utérus mis en pièces et déchiré » n’est autre que ce qui « se trouve maintenant sur la tête du Sacrifice comme un turban aux nombreux plis ». Il ajoute : « C’est à cela qu’il faut remonter pour comprendre l’attraction érotique, mais aussi l’invincible déséquilibre et la discordance qui règnent depuis lors entre Esprit et Parole. Un thème qui retentit en Occident dans la nostalgie et dans l’évocation, perpétuelle et vaine, de la langue adamique ».

Si l’on en revient au fait que Prajapati recourut à la parole pour échapper à la mort, on peut voir en Vac une sorte d’offrande versée dans le feu (Agni, fils de Prajapati) et la chaleur ou l’ardeur (tapas) émanant d’un tel processus le signe traduisant l’éclosion d’une connaissance d’un type particulier. L’aspiration à unir les contraires comme ce qui est semblable a tout d’un coït entre le manifeste et le non manifeste, le visible et l’invisible, désir que Marcel Mauss, que cite Calasso, place au fondement de toute connaissance « volontaire et collective dans les sociétés les plus anciennes et dans les formes les plus accusées de la philosophie et de la science ». Comme quoi cette mythologie ne servirait pas seulement à décrire des pratiques révolues mais pourrait bien encore animer les recherches les plus actuelles, moins « froides » que ce que l’on pourrait croire. C’est un des enjeux de ce livre, faire dialoguer l’archaïque et l’actuel, l’intemporel et l’historique.

Mais pourquoi sacrifier ou avoir sacrifié ? Pourquoi tuer (et là impossible de ne conjuguer qu’au passé) ? Je l’ai évoqué rapidement : finitude et alimentation.

La principale énigme de la vie, c’est la vie elle-même en tant qu’elle connaît une fin : la mort. Prajapati incarne cette contradiction, détruire ce que l’on a créé pour ensuite refaire. Ballet incessant où la mort se nourrit de la vie et réciproquement. Que l’affrontement à la mort puisse délivrer une connaissance via le sacrifice, c’est le pari de ce dieu, car comme Calasso l’écrit, « l’omniscience divine ne s’étend pas à elle-même », les dieux aussi doivent apprendre quelque chose et sacrifier, ce qui lui fait dire que Prajapati est le garant de l’incertitude et de l’inconnu auxquels les humains sont livrés.

Mais si tuer est nécessaire pour survivre, sacrifier ne l’est pas. Or, « l’homme est le seul être qui réfléchit sur l’acte de tuer (…), la seule parmi les victimes sacrificielles qui célèbre aussi le sacrifice. » L’humain est passé de chassé à chasseur et a dû assumer le meurtre et affronter la faute. Plus encore qu’à la finitude de l’existence à laquelle l’humain est livré, ce serait à la faute liée au meurtre que le sacrifice répondrait. Le sacrifiant aspire au pardon. On pourra s’étonner de ce que tuer dans un cadre rituel soit un moyen d’obtenir un pardon pour un meurtre effectué sans cérémonie (ou presque), mais n’oublions pas que le geste et la pensée sont ici inséparables et que du point de vue du sacrifice la mort n’est pensable que dans la mesure où elle est donnée. On a changé de point de vue au fil des siècles, mais comme Calasso le remarque, « un grand silence pèse aujourd’hui sur le fait de tuer des animaux ». On a condamné le sacrifice mais on n’a pas cessé de tuer les animaux, et ce dans des proportions et selon des procédés ahurissants qu’aucun appétit ne saurait justifier. Il ne s’agit pas d’être nostalgique de pratiques qui nous apparaissent comme barbares mais comment ne pas constater que la mort est un cruel impensé que l’extinction des rites sacrificiels a entériné ? N’ayons toutefois pas la naïveté de croire que le sacrifice octroie un pardon et légitime le pire. En effet, le sacrifiant n’est pas seulement le bénéficiaire du rite. Au fil de son déroulement, il lui appartient de s’identifier à la victime. Ne pas le prendre en compte reviendrait à amputer le sacrifice d’une part essentielle de son sens. Calasso écrit pour résumer cette économie circulaire : « Le sacrifice est une blessure. Qui doit être guérie en infligeant une autre blessure, mais d’une certaine façon. Et, puisqu’une blessure s’ajoute à une blessure, la blessure ne se referme jamais. C’est pourquoi le sacrifice doit être renouvelé continuellement. »

Que la modernité se soit singularisée simultanément par un recul du religieux et une critique du sentiment de faute ne doit donc pas nous étonner. De fait, en tant que pratique et victime, le sacrifice a fui, à l’instar de l’antilope noire de la pensée védique, animal sauvage réputé insacrifiable et désignant paradoxalement le sacrifice. Éminente contradiction au cœur de laquelle réside une échappatoire dont notre époque aurait grand besoin. Au sujet de cet animal, Calasso écrit : « Là où erre l’antilope noire, c’est la civilisation. Et l’antilope noire a échappé au sacrifice, qui fonde la civilisation. La civilisation s’étend donc jusque-là où circule un être qui a fui la civilisation, qui n’a pas voulu être tué par la civilisation. » Qui n’aspirerait à rejoindre un tel animal, éternellement en fuite ou éternellement libre ? Mais comment le pourrait-on ? Par l’art peut-être, si cette pratique a bien hérité de cette attention aux formes, aux paroles et aux gestes qui constituent un moyen sûr et efficace (là aussi la croyance est en jeu) d’échapper, ne serait-ce que momentanément, à ce que Kafka a si justement nommé le rang des meurtriers.