1- Prolonger un geste

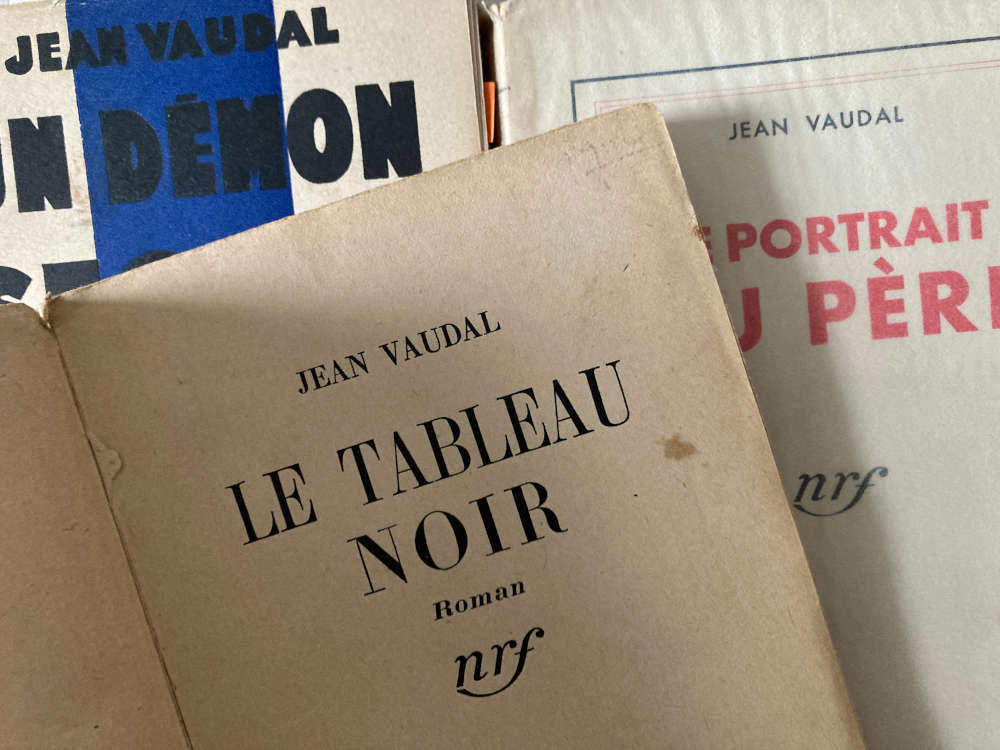

Ça commence au printemps 2018. Je lis Le Tableau noir de Jean Vaudal. Je fais connaissance avec une voix. Elle exprime des choses que j’avais perdues de vue et qui, depuis peu, m’habitent à nouveau. En même temps que je lis ces choses, j’ai envie de les écrire moi-même, alors je les recopie dans mon carnet, à l’abri dans un café (il pleut des cordes et je suis triste : parfois l’écho fonctionne comme en poésie, où les choses de la nature coïncident avec nos émotions). Dans ce roman, le narrateur adolescent se retrouve orphelin à la mort de son oncle qui était comme son père. Un matin, il reçoit une lettre adressée à « M. Levavasseur », c’est-à-dire à lui. Or, il n’a jamais reçu de lettre auparavant et, jusqu’ici, « M. Levavasseur » c’était son oncle. Il dit :

Je gardais l’enveloppe à la main sans oser l’ouvrir, non que je cédasse à l’enfantillage de me croire indiscret, non, mais l’événement lui-même me paraissait atrocement indiscret. Il m’obligeait à ne plus douter de ceci : plus personne au monde ne me donnerait mon véritable nom, plus personne ne m’appelait Fiston. J’étais devenu M. Levavasseur.

Si la pluie de ce jour répond à ma tristesse, les phrases offertes par ce livre dont je n’attendais rien viennent taper fort dans ma poitrine. Et boum : l’écho ici aussi, dans le livre comme dans le paysage. J’aurais aimé écrire exactement ça. Je suis comme ce garçon. Je ne suis plus le fiston de personne. Depuis plusieurs semaines, certains mots ne franchissent plus le seuil de mes lèvres : ceux qui s’adressaient à ma mère quand elle m’écoutait, c’est-à-dire quand elle vivait. Mon père est mort depuis longtemps déjà (j’étais enfant) et voici que notre passé commun revient par vagues à la faveur (à la douleur) de l’absence nouvelle de ma mère. À la fin du livre — comme si je n’étais pas assez retourné comme ça —, je lis :

Je me dis que mes questions n’ont presque pas de sens. On a cherché la mort, on l’a accueillie, on l’a rencontrée… Je ne vois plus guère de différences entre ces modes. On pense à la mort. Je sais maintenant que penser à une chose c’est la désirer, c’est l’accomplir. [Il] ne me parlait jamais de la mort. Il a attendu que j’aie l’âge.

Ces phrases sont presque cryptiques à force d’être pudiques. Mais moi, je les décode entre les lignes, entre mes côtes, en plein cœur. Elles ressemblent à ce que je pourrais écrire, car je ne suis pas prêt, à cette date, à exprimer de manière limpide ces questions qui m’habitent alors, qui m’habitent encore, et que j’explore aujourd’hui presque à découvert. Ma rencontre avec l’écrivain Jean Vaudal a lieu comme ça.

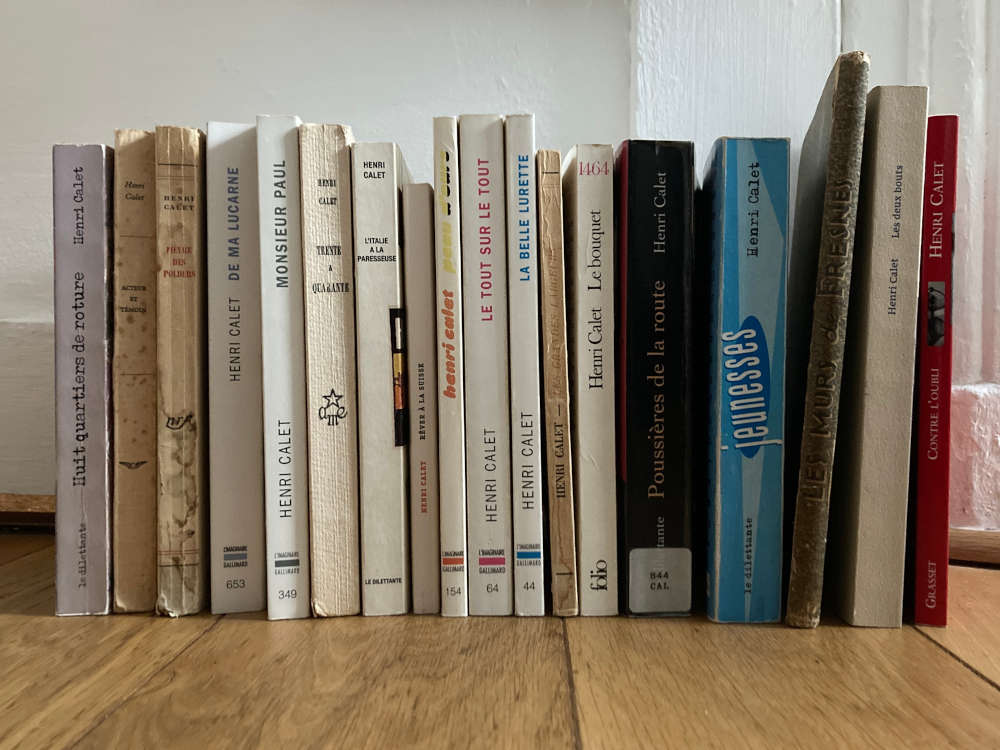

Non, en vérité, ça commence à la fin de 2017. Je lis Les Murs de Fresnes d’Henri Calet, « dédié à ceux qui sont passés par là, aux morts et aux vivants. » Henri Calet visite la prison de Fresnes à la Libération et relève méticuleusement les inscriptions laissées par les prisonniers sur les murs de leur cellule. Ces hommes et ces femmes ont résisté contre l’occupation nazie, ont passé quelques jours ou semaines entre ces murs, puis ont disparu « Nacht und Nebel », c’est-à-dire dans les camps de concentration d’Allemagne. Certains ont peut-être accompli des actes décisifs pour la bataille finale et leurs noms sont ceux de héros. La plupart sont tombés dans l’oubli. Par exemple : « Cellule 36. Émile de Saint-Denis a passé des jours sombres dans cet enfer » ou : « Cellule 150. Bébert de Montreuil FTP ». Qui sont-ils ? Que sont-ils devenus ? Henri Calet ne le sait pas davantage que vous et moi. Et puis :

Ici, dans la cellule 473, où tant de morts sont passés, j’ai retrouvé un ami.

« Jean Vaudal, arrêté le 6 juillet 1944. Au secret jusqu’au 10, parti pour l’Allemagne, non jugé, le 10 août. Torturé le 6 et le 7 juillet. »

Pendant un mois, il est resté au secret. Ils l’ont torturé deux fois. On n’a pas plus de renseignements. Ils rentrent. Jean Vaudal n’est pas encore revenu de là-bas. On espère… Il avait accepté de remplir des missions dangereuses. Je ne lui ai pas assez dit combien j’aime ses beaux livres. Est-il trop tard ? Ni combien j’estime sa personne.

Cet homme était donc résistant et écrivain. Un autre écrivain lui rend hommage. Ses livres étaient « beaux », dit-il… Il me donne envie de les lire. Trois titres ont été publiés avant la guerre, jamais réédités. J’en commande un en ligne. Voilà, c’est comme ça que commence l’histoire.

Non, d’abord, ça se passe pendant l’été 1944 : Jean Vaudal est arrêté à son bureau du 19, boulevard Haussmann à Paris. Il est emmené à Fresnes. Il écrit son nom sur le mur pour qu’on ne l’oublie pas. Et si c’était précisément ce geste, le geste primordial de l’écrivain ? Tel l’homme des cavernes qui dépose sur la paroi l’empreinte de sa main, pour dire : « J’existe. » Écrire son nom : affirmer sa présence dans le temps et dans l’espace. Écrire : exprimer ce qu’on a dans la tête. Affirmer qu’on est un corps qui pense, ici et maintenant. Je crois que c’est ce geste qui m’émeut d’abord. Lorsque je reçois le livre de Jean Vaudal que j’ai commandé, je m’aperçois qu’il est dédicacé. Alors, ici encore, le même geste : il a écrit son nom. À l’encre sur une page de papier. Puis je relis Georges Perec dans W ou le souvenir d’enfance :

J’écris : j’écris parce que nous avons vécu ensemble, parce que j’ai été un parmi eux, ombre au milieu de leurs ombres, corps près de leur corps ; j’écris parce qu’ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est l’écriture.

J’ai l’impression qu’il se passe quelque chose de fort dans ce geste et dans la transmission qui s’ensuit : de l’écriture à la lecture se tend le fil fragile du souvenir. J’ai envie d’écrire sur ça.

Mais en vérité, ça commence beaucoup plus tôt — et beaucoup plus loin aussi : le 7 mars 1900 à Santiago du Chili. Jean Vaudal naît là-bas sous le nom d’Hippolyte Pinaud. Je ne sais pas pourquoi ses parents vivent au Chili. Je sais qu’il a étudié en France, qu’il est devenu ingénieur, qu’il a commencé à publier des articles critiques dans La NRF sous le pseudo de Jean Vaudal. Il a publié trois livres. Il a résisté, il a été arrêté, il a été déporté neuf jours avant la Libération. Il est mort au camp de Dora en janvier 1945. J’ai glané les informations que je pouvais. Il n’y avait presque rien, nulle part. Le peu que j’ai trouvé, je l’ai rassemblé sur une notice Wikipédia, « un peu comme l’on érige un monument en souvenir » (Henri Calet). Non, ce n’est pas vraiment ça. Ce n’est pas une stèle. Plutôt une main tendue : saisissez-la. Plusieurs fois, des gens m’ont écrit pour me livrer une bribe d’information supplémentaire. Il m’arrive de mener encore quelques recherches, très épisodiquement. Les archives me passionnent, mais je ne me vois pas en historien ni en biographe. Je ne me sens pas les épaules non plus pour écrire un grand roman sur la Résistance. Je voudrais écrire quelque chose qui soit à la fois modeste et important. Prolonger un geste. J’aimerais que la forme visible de ce geste soit un livre. Je ne sais pas quelle sorte de livre ce pourrait être. Il faut réfléchir et essayer des trucs. Commencer sérieusement, depuis le temps que je tourne autour. Voilà : c’est le chantier que je souhaite ouvrir pendant ma résidence à Villetaneuse : dix mois pour écrire, dans le cadre proposé par le Département de la Seine-Saint-Denis. Le beau cadre. Mais un seul cadre ne me suffit pas. Alors j’en propose un second : je m’impose un rythme. J’écrirai sur Remue une sorte de feuilleton qui rendra compte de mes recherches, de mes questions, de mes avancées. De mon travail, en somme. Et je l’intitule « L’ami oublié » parce que ça parlera d’amitié, vous verrez.