Camille Loivier | Vue d’avion, montagnes et eaux

Et c’est à ce moment-là, que l’on se demande s’il n’existerait pas une autre manière de penser, qui serait isolée, en réserve, en marge de toutes les lignes, directes, obtuses, pleines de pouvoir, s’il n’existerait pas un pays, une île, où l’on se perdrait, où l’on se retrouverait au milieu des rivières et des fleuves, des branches des arbres, une pensée du mouvement, de la discrétion, des lignes de fuite.

Les chamanes Kogis qui considèrent la Terre comme sacrée et habitent en quasi autarcie dans la Sierra Nevada colombienne vivent en osmose avec la montagne. On ne peut parler de connaissance ou d’expérience, termes réducteurs, c’est autre chose, il s’agit plutôt d’une forme de partage, de complicité, de réciprocité. Ils ou elles savent localiser des failles géologiques invisibles à l’œil nu, deviner l’âge d’une roche au toucher, en la contemplant, ils comprennent le lien entre les eaux et la terre, leur devenir. Alors que nous ne sentons plus rien de ce qui nous entoure, « ils ont une appréhension quasi intuitive de la nature. »

Si c’est une chamane Kogi qui s’adresse à nous, pour elle, « la femme est aussi représentée par l’eau et la Terre Mère. Donc, si on maltraite une femme, on maltraite l’énergie de l’eau et la nature ». À chaque femme violentée, l’eau d’une source se résorbe, une rivière tarit, c’est pour cela qu’il n’y aura bientôt plus d’eau. Si c’est un chamane qui analyse les montagnes de la Drôme à l’invitation d’Eric Julien, il constate combien nous avons abîmé nos sols et épuisé les rivières, il ne comprend pas comment nos richesses ne peuvent servir qu’à détruire.

Nous sommes tellement, tellement loin d’eux, nous avons tout perdu de cette sensibilité pour nous protéger derrière un savoir technique sans en accepter les limites.

Au-dessus de la chaîne himalayenne que je traverse d’est en ouest, je perçois toute l’importance de la vie des montagnes. Elles sont au-dessus du monde et elles sont aussi au-dessous de l’avion, si bien que l’on a le sentiment qu’elles nous entourent. Que les montagnes soient les déesses semble alors une évidence. Majestueuses, paisibles, imperturbables.

Au-dessus des montagnes, on voit parfaitement les plis qui sont des lignes de force, magnétiques, énergétiques. Les lignes, les plis qui leur donnent vie sont les mêmes qui traversent nos corps. Les rides des montagnes sont en correspondance avec les veines de lapierre qui sont en correspondance avec les méridiens du corps humain, cela est vrai pour les Indiens Kogis comme dans la médecine chinoise. Soudain, on perçoit que l’on peut leur être reliés et que nos existences sont interdépendantes. Et qu’est-ce que cela voudrait dire alors ?

Les montagnes sont sacrées, en Chine aussi. Elles sont les piliers qui soutiennent le ciel. Je ne sais pas depuis combien de temps on a creusé des marches dans la roche pour que les pèlerins, les touristes, les moines, les artistes, grimpent jusqu’à leurs sommets, mais dès le XVIIesiècle, des lettrés se plaignaient de la foule venue implorer les divinités des monts pour réussir dans la vie, aux examens, espérer la santé, guérison, longue vie. Ces longues enfilades de gens les empêchaient de rêver.

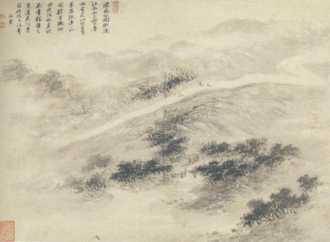

Et quand ils redescendaient, ils avaient les jambes flageolantes et douloureuses, comme on l’éprouve aujourd’hui encore, mais cela n’est rien, si l’on considère tous les dangers que l’on pouvait, autrefois, rencontrer dans les montagnes. Si la peinture lettrée permet aux artistes comme aux esthètes de remplacer un périple aventureux et épuisant par la lecture progressive des rouleaux de peinture, cette contemplation que l’on appelle « le voyage couché » « woyou » 臥遊 évite tous les désagréments et n’offre plus que les avantages pour l’esprit, mais que perd-t-on alors de la montagne ?

On ne peut évoquer toute la peinture chinoise de paysage pour tenter de penser la montagne. Je me pencherais simplement sur l’album de Huang Xiangjian 黃向堅peintre de la dynastie des Qing, présenté lors de l’exposition Peindre hors du monde, moines et lettrés des dynasties Ming et Qing et qui allia voyage et peinture dans un album intitulé : « Voyage à la recherche de mes parents ». Quand les Mandchous envahirent l’Empire chinois en 1644, ils massacrèrent la population et firent fuir les lettrés jusqu’au sud. Au bout d’une cinquantaine d’années, toute forme de résistance fut finalement écrasée. C’est lors de cette invasion que les parents de Huang Xiangjian se sauvèrent et qu’il perdit leurs traces. En 1651, il partit à leur recherche, parcourant 4500 km à pied, de Suzhou à Dayao dans le Yunnan (à la frontière thaïlandaise).

Ce n’était donc pas un voyage d’agrément mais il en rapporta des peintures prises sur le vif et des notes qui s’éloignent du style tranquille et éthéré du « voyage couché ». Huang consigna tous les moments difficiles, pénibles, périlleux de son expédition et les dessina. Si la peinture correspondant à la terreur de marcher sur un sentier au bord du gouffre donne le vertige, l’effroi né de la traversée d’une zone sauvage et de la vue d’énormes empreintes de pattes de tigre engendre au contraire un dessin dépourvu d’inquiétude. Aujourd’hui, il ne nous reste plus que ses peintures pour imaginer ce voyage, si parfois les pics suggèrent l’angoisse, elles en sont malgré tout souvent le revers apaisé.

Les poèmes d’un autre voyageur, le lettré Huang Yanlü 黃硯旅 ont inspiré le peintre Shitao 石濤 cependant, un feuillet n’a pas été donné à voir aux visiteurs de l’exposition du musée Cernuschi, est-il dit dans le catalogue, celui représentant « un point stratégique de passage vers le nord du Fujian ». C’était un lieu névralgique dans l’annexion des provinces du sud par l’armée mandchoue. Cette absence est commentée par un vers de Huang Yanlü : « À qui sont les regrets qui comblent les vides de la carte ». Un vide dans la carte, une absence dans l’exposition, comme le visage de quelqu’un que l’on efface de l’histoire en le retirant d’une photographie, laisse à son tour un regret. Ce seul vers suggère encore le désarroi de la défaite, la soumission à ce nouveau pouvoir étranger. La montagne n’est pas paisible, elle est un lieu de résistance et d’incertitude. La montagne est porteuse d’une double symbolique, spirituelle (les divinités y habitent, et elles-mêmes sont des déesses) et temporelle (l’empereur marquait son territoire par des rituels sur les Monts sacrés) et ce qui relie les deux, semble-t-il, est la morale.

Pour échapper à la violence de ce monde, il ne reste plus qu’à fuir dans la montagne des Immortels. Et comment distinguer celle-ci d’un territoire occupé par l’ennemi ? Comment distinguer un ermite d’un résistant ? Un paysage réel d’un paysage imaginaire ? C’est là que l’on se perd dans les sentiers de montagne.

Les vides, les articulations, les passages invitent à la spiritualité, à s’enfuir vers des espaces intérieurs plus vastes, mais ce sont aussi des lieux de pouvoir pour lesquels il faut combattre jusqu’à la mort. La contradiction est sans fin.

Heureusement, au bout de ce long, long périple semé d’embûches et de d’effroi, Huang Xiangjian a retrouvé ses parents. Un bon fils s’en soucie jusqu’à la fin de ses jours et prend des risques, prêt au sacrifice de sa vie. Au bout du chemin, il y a l’émotion des retrouvailles. Sinon, quoi.

Quand on contemple les peintures, éprouve-t-on les angoisses du voyage, ou à l’inverse la paix d’un paysage magnifié, débarrassé de ses pèlerins, lavé des pertes guerrières, évocation de la vie libre, recluse des ermites ? Les paysages de la peinture chinoise si spirituels soient-ils ne sont pas imaginaires. En se promenant dans les monts Huang, on se rend compte que tout est déjà là : les formes étranges, les pics découpés, les dénivelés, la brume. La montagne réelle est elle-même fantastique. Même si on ne peint pas sur le motif, on rassemble le paysage à l’intérieur de soi, on le recompose ; ses veines, ses fractures, ses anfractuosités, un peu de brume, et le voile se déchire.

Rien de la rondeur paisible des sommets vus du ciel, ce que l’on voit est tout autre chose qui ne se laisse pas apprivoiser par le pinceau des peintres : pas d’arêtes, pas de précipices, de dépressions, d’à pics, tel qu’en l’angoisse humaine. D’en haut, on ne retient plus que des plis, des courbes paisibles, des forces, des mouvements de muscle sous le pelage d’un félin au corps brun. Tout en haut, plus rien ne pousse dans l’air raréfié.

Il ne reste plus qu’à s’interroger soi-même sur son rapport à la montagne afin de savoir quel aspect nous convient le mieux, calme et lointain, ou abrupt et immédiat, car « quand tranquille est le cœur, vient la tranquillité. Convient à cœur tranquille, la vie dans les montagnes. Les montagnes ont surplus d’existence tranquille, mais gare à la montagne quand le cœur n’est pas tranquille. C’est en fait une vie dangereuse, si l’on n’a pas d’abord cette paix de l’esprit. »

Ouvrages cités :

Eric Julien et Muriel Fifils,Les Indiens Kogis, la mémoire des possibles, Actes Sud, 2009.

Peindre hors du monde, moines et lettrés des dynasties Ming et Qing, collection Chih Lo Lou, Paris Musée, Musée Cernuschi, 2021.

Jacques Pimpaneau, Chine, histoire de la littérature, Philippe Picquier, 1989.