Étienne Vaunac | Remarques vénitiennes sur la peinture : Le Tintoret (1)

Agoraphobe, théophobe, anthropophobe : passe ton chemin ! Porphyrophobe, atychiphobe, cérophobe, lilapsophobe : pas-se-ton-che-min ! Tapophobe, etc. De Jacopo Robusti, surnommé « Le Tintoret », le « petit teinturier [tintoretto] », on peut dire le plus rigoureusement du monde : il a peinturé. Pintoretto. Il a fait des petits machins curieux, furieux (il Furioso), métagrammatiques (nous allons en voir un bel exemple dans un instant – gardons ce mot à l’esprit, il ne reviendra pas), sur des grandes toiles. Le palais des Doges abrite en son sein l’une de ses œuvres les plus stupéfiantes, qui se trouve également avoir longtemps été la peinture sur toile la plus vaste du vaste monde (la fresque se conserve mal en zone humide). Sur plus de 200 m² – soit un peu plus de l’équivalent d’un court de tennis sans les couloirs latéraux – s’étale la vision du Paradis la plus ahurissante de lapeinture : « l’œuvre d’art la plus précieuse à exister présentement au monde » (John Ruskin). Et encore : c’est en deçà de la vérité. Pour plusieurs raisons.

Dans Dessin couleur et lumière, Yves Bonnefoy a rappelé que dans la Renaissance italienne néoplatonicienne le sensible était conçu comme « une émanation de l’Intelligible ». On pouvait remonter à Dieu par la matière ; le dessin et la pittura chiara pouvaient « être une parole de l’Être ». On dormait sur ses deux oreilles. À partir du moment où la science, au XVIIᵉ puis au XVIIIᵉ siècle, a commencé de s’emparer du sensible à son compte, en en expulsant le divin, la lumière est devenue pour les peintres une « énigme ». Tiepolo fait partie de cette génération de peintres de « la fin d’un monde ». « Le foyer de l’attraction du divin n’est plus à ces plafonds le point fixe que postule sous l’apparence une authentique expérience de la Présence. » (Je dois avouer ne jamais avoir été totalement convaincu par cette lecture. Certes, la peinture, qui a été longtemps sans rivalité pour la prise en charge du sensible – les peintres et les mathématiciens n’étaient pas distincts – a dû faire face à la laïcisation du monde par la science moderne, mais n’est-ce pas aussi à partir de là que la parole des peintres sur le monde, leurs savoirs, leurs théorèmes, nous sont devenus autrement nécessaires, non plus en adhésion, mais en résistance à la nouvelle logique technico-scientifique de maîtrise de la nature ? Tiepolo est le premier peintre « antisystème ».) En tout cas, à l’époque de Tintoret, la peinture ne se pose pas (encore) ces questions. C’est si vrai que l’on n’a pas même besoin d’un plafond ou d’un quelconque regroupement de figures en hauteur pour « arracher le fidèle à la gravitation terrestre » (Bonnefoy, toujours) et manifester « les signes de l’Un dans le multiple ». Un mur – un écran, un trou – fait très bien l’affaire.

Quand on entre dans la salle du Maggior Consiglio, on tourne le dos au Paradis, c’est un peu comme dans la vie de tous les jours. Il faut pour voir opérer un demi-tour sur soi-même et faire face au mur dans lequel est percée la porte par laquelle on vient d’entrer. Idée absolument géniale : le Paradis n’est pas en avant, mais en arrière. Je n’ai jamais vu d’image aussi précise de la définition qu’a donnée saint Paul de la vertu chrétienne par excellence – l’espérance. L’espérance n’est pas l’espoir. L’espoir, c’est à la portée de n’importe qui, espérer c’est attendre ; l’espérance, c’est savoir que ce qui arrivera a déjà eu lieu. « Dans l’espérance nous avons été sauvés » (Rm). La Résurrection s’est toujours déjà accomplie. Le temps du chrétien n’est pas n’importe quel temps. Comme le fait remarquer Heidegger dans son cours de jeunesse sur la Phénoménologie de la vie religieuse, dans le christianisme (primitif), « le quand est déterminé par le comment du comportement, et celui-ci est déterminé par l’accomplissement de l’expérience facticielle de la vie en chacun de ses moments ». Le chrétien vit d’une telle façon dans la temporalité que le temps ne se donne jamais pour lui objectivement. C’est l’existence qui détermine le temps. Pour qui croit en l’amour éternel de Dieu, le salut est toujours déjà là, mais il se mérite (rien à voir avec la doctrine destinale qu’en a fait le schisme réformé). L’une des questions essentielles de la théologie du salut est : Pourquoi Dieu n’opère-t-il pas le salut directement depuis le Ciel ? Pourquoi a-t-il besoin d’un médiateur ? Cur Deus homo ? La réponse de Tintoret est hallucinante, et double : 1) parce qu’un dieu omniprésent et immatériel ne peut pas se retourner ; 2) parce que le plus difficile devant la peinture, et pas du tout le plus évident comme en préjugeraient à tort tous ceux qui n’y connaissent rien, c’est d’arriver à se tourner pour lui faire face (la mériter). En me retournant, j’accomplis ce que Dieu lui-même ne peut pas faire : je regarde le Paradis ; je regarde un tableau. Edgar Allan Poe écrira dans Eurêka que nous ne pouvons appréhender le spectacle de l’univers visible « qu’en pirouettant rapidement sur [notre] talon ». Ainsi en va-t-il ceteris paribus du monde céleste.

Une telle pirouette – on l’aura compris – est moins physique que mentale, spirituelle. (Mais nous verrons qu’elle est pour cette raison absolument physique…) C’est que pour bien voir Le Paradis, les yeux commencent par franchement nous embarrasser. Que voit-on, puisqu’il faut bien en passer par là, apparemment ? L’image repose toute entière sur un diagramme très simple : une masse grouillante de représentations anthropoïdes s’élance vers l’Empyrée, bien placé au centre supérieur du tableau. Ce serpentement ascensionnel, où il s’agit de mettre le plus vite possible le plus possible d’énergie à la surface de la toile, permet, premièrement, aux âmes des Justes, qui le suivent horizontalement, de monter avec l’aide des anges et des différents intercesseurs jusqu’au couple formé par le Christ glorieux (dont la main gauche est délicatement posé sur un globe de verre d’une finesse extraordinaire, je peux le voir d’ici) et de sa mère, tous deux assis sur un nuage de chérubins et de séraphins (les archanges Gabriel et Michel complètent la distribution anthropomorphe – au-dessus, le colombin Paraclet). Il permet, deuxièmement, à la grâce de Dieu, qui le traverse verticalement, de descendre lumineusement sur Venise (une jeune femme blonde en bas du rayon et du tableau) sous la forme de l’ange Raphaël saisi en prière dans un brutal raccourci inversé, di sù in sotto, et aligné à mi-hauteur de la toile avec les quatre Évangélistes. Le Paradis enferme une croix hautement symbolique : en haut, les entités divines (ou assimilées) ; en bas, Venise (Venise regarde Raphaël qui regarde le Christ) ; et de part et d’autre de Raphaël, les Évangélistes Marc et Luc à gauche, Jean et Matthieu à droite.

Le tableau compte environ cinq cents figures – paraît-il, vous imaginez bien que… – dont la finesse de la représentation contraste avec l’entassement, l’embrouillamini, l’amoncèlement de l’ensemble et qui donnent le tournis en entraînant l’observateur dans la ronde. On remarquera que la construction en hémicycle laisse toute l’autre moitié de la demi-sphère (virtuelle) du côté du spectateur, où le défilé se prolonge réellement (le paridaiza persan, c’est l’enceinte). C’est là l’un des effets de hors-champ les plus radicaux de l’histoire de la peinture. Le Paradis, c’est comme le mouvement : cela se prouve en marchant. Dans cette immense procession, où l’ordre hiérarchique est scrupuleusement honoré (les Évangélistes, les Apôtres, les prophètes, les martyrs, les docteurs de l’Église, etc.), on ne sait trop où donner de la tête. Le Tintoret cherche en tout la « suggestion d’immensité sensible » dont parle Daniel Arasse à son propos dans L’homme en jeu. Dans La place du spectateur, un autre historien de l’art, Michael Fried, avait proposé que certains tableaux ne sont pas faits pour être vus : on peut se demander si ce n’est pas vrai de toute peinture qui se respecte. Il y a tellement à voir que la composition décourage absolument la vision, tout comme il est fort probable que des êtres humains, a parte ante, ne soient de toute façon certainement pas venus à bout de le peindre. Il faut dire que le Tintoret et ses apprentis n’y sont pas allés avec le revers de la patène. Le nombre de plans inscrits dans la profondeur de ce spectacle dégorgeant de formes humanoïdes enroulées les unes autour des autres, comme une flaque d’eau grouillante de têtards, qui avec un livre ouvert sur les genoux, qui en train de chanter ou de jouer de la musique, qui en plein prêche, est tout à fait extraordinaire – 4, 5 ? plus encore ? moins ? –, depuis la figuration des figurants, des créatures les plus « distantes », les plus anonymes, réduites à des silhouettes azurines, quasi spectrales, là où tout observateur a justement sa place et qui en même temps s’éloignent indéfiniment de lui, reculent dans une sorte de nuit phénoménale, de fond divin sans fond, jusqu’aux dignitaires théologiques (la Figuration) dont la sainteté s’exprime et par un dessin mieux contouré (Tintoret a mis lui-même la main à la pâte), marqué par le maniérisme michelangélien (et donc fortement stéréotypé) cher au peintre, et par un traitement chromatique proche (pour nous) d’un vernis de réserve, faisant ressortir – n’est pas teinturier qui veut – ici le rouge cramoisi, là ce noir moiré, ailleurs un pétillant violet, de sorte que les physionomies plus individualisées s’approchent de nous à travers un « effet de collage » (qui est aussi un « effet de collagène »). Entre les deux – nous-mêmes : qui sommes qui nous sommes. Aspirés par la toile. On discute avec saint Thomas d’Aquin ; on frissonne devant les tenailles de saint Christine ; nous nous promenons bras dessus, bras dessous avec Adam et Ève. Nous ne sommes pas prêts d’en sortir. C’est à cela que, pathétiquement, nous cherchons depuis querelle. On voit par là que l’on eut grand tort de reprocher au fils du Tintoret – lequel a largement assisté son père au cours des dernières années et auquel il arrive que l’on attribue la paternité pleine de l’œuvre finie – d’avoir maladroitement farci la toile de figures en regard de l’esquisse conservée au musée du Louvre, ainsi que François Fosca le fit, regrettant dans son ouvrage sur Le Tintoret de 1929 « le spectacle d’une foule compacte et confuse ; disons le mot : d’une cohue », et reprenant à son compte une critique adressée au tableau depuis le malheureux Federico Zuccaro en 1605 (Lamento della Pittura sù l’onde venete). Nous ne perdons rien en intimité avec la toile telle qu’elle fut achevée – bien au contraire. Cette masse était déjà dans la seconde esquisse du père.

Faire face au Paradis du Tintoret, faire face à cette leçon du tintorétisme comme entreprise pour rendre l’espace inintelligible, pour couper le sensible de l’intelligible, et exiger de nous une conversion totale, impossible, est l’une des expériences visuelles les plus exceptionnelles qu’il soit donné d’éprouver à un être humain. Si tu vas à Venise, passe ton chemin si tu es venu pour « voir des peintures ». Le Paradis, c’est l’image même de ce que la peinture ne peut pas faire quand elle ne se voit pas en peinture. Tu n’auras rien vu au palais des Doges : rien. Mais s’agit-il pour autant, dans cette mise à mort de l’œil, trop linéairement, de privilégier un regard spirituel contre un regard corporel ? On s’y tromperait grandement, et je voudrais terminer cette remarque par quelques mots (trop) rapides à ce sujet, source de bien des malentendus. Le christianisme n’est pas du tout la gnose dénigreuse du corps, et d’une manière générale il exècre la binarité, la dualité et la polarisation. Le chrétien aime le corps et comme l’affirmait Tertullien en une formule redoutable et lapidaire : « Il n’est pas bon qu’une âme reste longtemps sans corps. » C’est par là, par ce qu’il appelle « la vie », que le christianisme s’est frontalement dissocié de la pensée hellénique. Tout ce qui engage la rupture avec les philosophies de l’ataraxia et de l’apatheia (Stoïciens, Épicuriens), avec le corps « tombeau », le corps « prison » (Platon), c’est précisément la réalité de la chair du Christ. Si ce n’était pas le cas, toute la résurrection des corps – qui ne va pas, certes, sans poser quelques problèmes de détail, des broutilles finalement – serait tout à fait inintelligible dans son principe. Il faut comprendre que ce qui importe, c’est d’avoir un regard spirituel dans et par notre œil matériel. C’est là tout l’enjeu de lapeinture. Et tout l’enjeu de lareligion. L’Un dans le multiple. Le Tintoret – qui se rappelle peut-être ne pas avoir été le premier choix du Sénat vénitien pour remplacer l’ancienne fresque de Guariento de Padoue, abîmée par un incendie dix ans auparavant, et ne devoir l’obtention de la prestigieuse commande qu’à la mort de Véronèse, initialement retenu par les autorités ducales (avec Francesco Bassano) – nous invite à regarder son œuvre depuis la résurrection ; et ce, d’autant qu’il a conservé la trame de certains dessins exécutés par son défunt rival, présent bien malgré lui dans ce Paradis comme une souvenance (un sous-venir) zombie.

Et puis Robusti est mort deux ans après la livraison du tableau au doge Pasqual Cigogna. C’était en 1594.

Fixations sur la Crucifixion

L’incomparable Jean-Paul Sartre, quand il ne s’estimait pas poursuivi par des langoustes, a eu au moins deux grands amours : lui-même et Le Tintoret. En 1933, c’est à Venise, par l’étrillement du premier, qu’un tout jeune homme – il a vingt-huit ans – en vint à rencontrer le second. Venise a été pour Sartre l’expérience fondatrice de la nausée. (Il la fixera tardivement dans un texte de 1953 intitulé « Venise, de ma fenêtre ».) Sartre venait à peine de commencer en 1932 son premier roman : une hypothèse a minima est de tenir ce séjour italien pour déterminant dans la future caractérisation d’un mal-être existentiel appelé à devenir célèbre. Contre Venise, Sartre n’a pas de mots assez durs. Les palais sont des « pâleurs grises » ; la Reine de l’Adriatique n’est qu’une « maussade relique » ; elle a la « couleur du cauchemar » et les « canaux croupis » puent le « cresson de pissotière ». Venise est vénéneuse. La ville de Véronèse est avant tout l’asile de la vérole. La sentence tombe alors sans appel : « On a mis un autre dans le miroir à la place de mon reflet. » Enfer et damnation et altérité ! Les catadioptres de la cité-simulacres ont eu raison de l’intégrité (et de l’intégration) du moi. Venise, c’est la transparence de l’ego. C’est l’ego détrempé par les échos des choses...

C’est donc dans ce contexte qu’intervient Le Tintoret. Et il faut le dire – sans mauvais esprit : à point nommé. Quel hasard propice qu’un « teinturier » tombât si bien pour mettre des couleurs dans cette cuve ! Bien sûr – Sartre oblige – tout cela sera repris a posteriori pour être fixé dans l’épopée autobiographique comme un destin ; mais pourquoi ne pas le croire quand il confesse avoir vécu dans l’opulente Scuola grande di San Rocco du sestiere de San Polo (nom de toute façon phonétiquement prédéterminé), où Le Tintoret a passé près de vingt-cinq ans à recouvrir compulsivement de peinture le moindre centimètre carré de mur ou de plafond qui passait à la portée de son pinceau, une contre-expérience phénoménale à laquelle il restera toujours fidèle ? En 1951, Le Tintoret sera au cœur des notes pour La reine Albemarle ou le dernier touriste. En 1956 – Simone de Beauvoir le relate dans La force des choses – un éditeur aurait même commandé à Sartre, sans suite, une monographie sur le peintre, dont il ne reste que des fragments. Le plus célèbre d’entre eux est « Le séquestré de Venise », paru en 1957 dans Les Temps Modernes.

Le titre du livre de Beauvoir concède à peu près tout : au milieu de formules saisissantes comme « Le Tintoret a inventé les spectateurs de tableaux » ou encore « l’espace se referme sur l’humanité et la totalise » (Le Paradis a témoigné pour leur justesse), à côté d’une lecture politique dont je ne dirai rien ici, la peinture du Tintoret sert un autre programme que Sartre aura et n’aura pas décliné – tout dépend du sens que l’on donne à ce verbe. En 1948, c’est elle encore qui vient illustrer une remarque tout à fait mémorable sur la peinture dans Qu’est-ce que la littérature ?, lorsque Sartre affirme un peu mélodramatiquement que les peintres n’inventent pas des signes, mais des choses. « Cette déchirure jaune du ciel au-dessus du Golgotha, le Tintoret ne l’a pas choisie pour signifier l’angoisse, ni non plus pour la provoquer ; elle est angoisse, et ciel jaune en même temps. Non pas ciel d’angoisse, ni ciel angoissé ; c’est une angoisse faite chose, une angoisse qui a tourné en déchirure jaune du ciel… » Lapeinture met des choses dans la toile. Entendons-nous bien : elle n’a pas entendu Le Tintoret pour avoir des « choses à dire », ou même – prenons le risque – à montrer. Il s’agit ici de tout à fait autre chose. Il ne faudrait pas oublier le germanisme du philosophe. La Chose, Lacan nous l’expliquera très bien en repartant (par un manuscrit inachevé de Freud) de la distinction entre das Ding et die Sache, c’est là où le langage, c’est-à-dire l’activité humaine symbolisante, la « chaîne des signifiants », ne peut pas opérer. Die Sache, c’est la chose manipulable, dicible, etc. C’est la chose-objet. Appréhendée par un sujet. Das Ding, c’est la chose effroyable, incommensurable. Le manque qui ne manque de rien. La chose-abject. La chose inabordable (comme dans la « chose en soi » kantienne) – elle vous annule en tant que sujet. C’est encore le « Réel » par opposition à la réalité. Ce qui du monde n’est pas tourné vers nous. Indomptable, inassimilable et hostile. (C’est cela même qui donnera la nausée à Antoine Roquentin.) Ce qui, à Venise, sauve Sartre dans la peinture du Tintoret est exactement la même chose que ce qui le terrifie par ailleurs, puisque le das Ding est la source de l’angoisse : la viscosité de l’étant. Ici, Sartre touche à quelque chose de prodigieux chez Le Tintoret. Robusti est le premier peintre gluant. Le premier peintre pour qui le monde cesse d’être solide. Le premier peintre moderne – le premier « poète maudit », écrit Sartre quelque part, « ce hors-la-loi frénétique et traqué » – le premier grand solitaire de lapeinture parce qu’il est le premier à peindre l’autre face des phénomènes. Venise est, chez Le Tintoret, le nom que prend l’autre côté (das Ding). Ou plus exactement (vu que nous ne pouvons, par définition, pas accéder à ce qui se tient de l’autre côté de notre représentation – Venise est bien en Italie) : Le Tintoret est le premier à peindre l’inaccès à l’autre face du monde. Cette autre face du monde, cet im-monde, c’est justement ce que la perception sartrienne (humaine) n’a pas pu accueillir à Venise et qui a dilué son ego dans le dégoût et l’écœurement. La peinture montre le chemin parce qu’elle est un viatique.

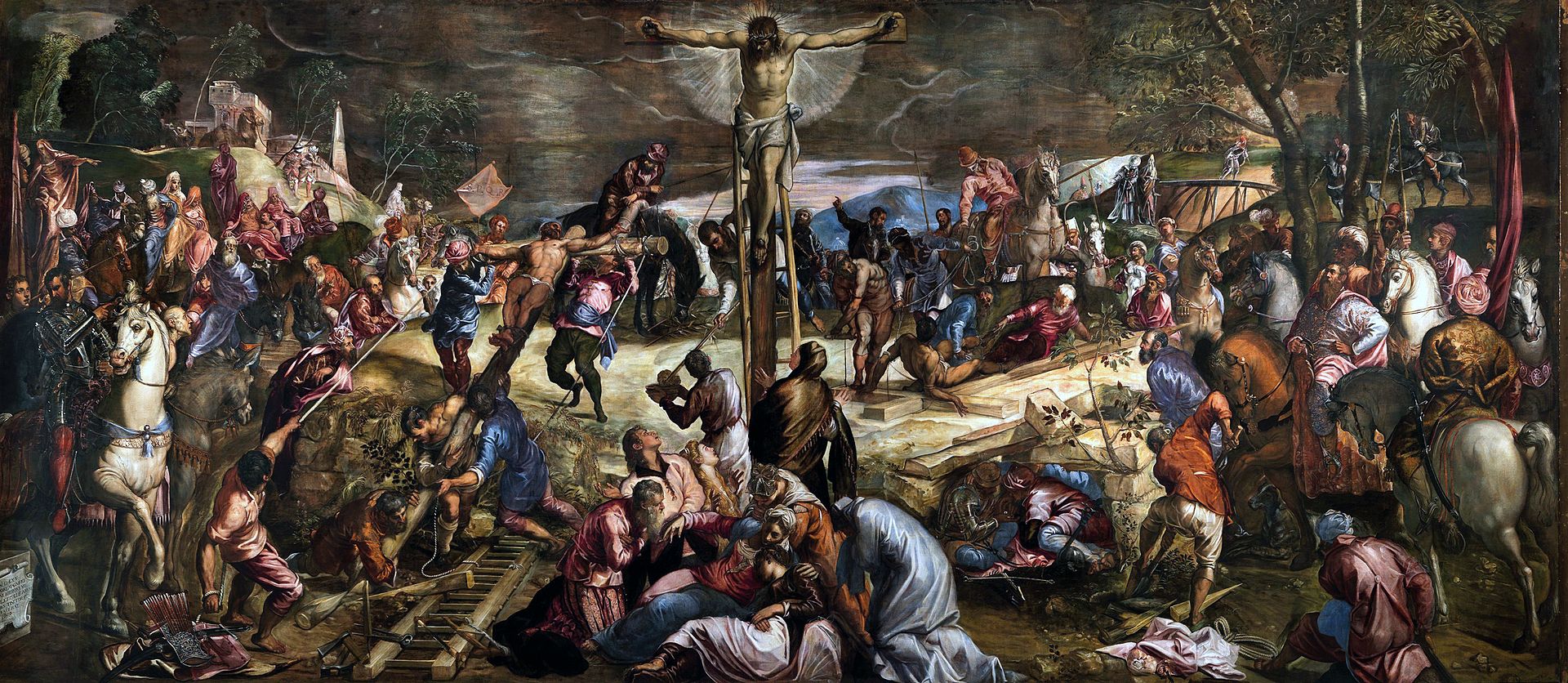

Dans Qu’est-ce que la littérature ?, le passage que j’ai redonné décrit une partie de la monumentale Crucifixion de 1565 (5 m x 12 m), située au premier étage de la Grande École, dans la Sala dell’Albergo. Cet espace très étroit fait prendre toute la mesure de l’insolence de ce ciel trop bas (assombri depuis par un pigment qui a mal tourné), du raccourci qui tasse et voûte la figure du Christ contre la « solive » de la toile, de l’effort musculaire invraisemblable que fournissent les hommes à gauche pour dresser la croix du bon larron. Soyons assurés qu’ils n’y arriveront pas – les proportions de la pièce l’interdisent. Tout en reliefs et dorures, les plafonds écrasent le lieu et empêchent qui ou quoi que ce soit d’espérer se tenir debout. Si vous êtes encore un être humain, ce n’est que par une illusion d’optique. La géométrie projective de lapeinture commence par vous mettre à plat. Étirée dans la largeur, la composition comprime tout à fait le Christ au milieu de l’image. Ce dernier fait moins office ici de chair (incarnée) que de charnière, de gond, entre deux parties d’un diptyque : l’une à gauche, qui montre une première crucifixion (avec des badauds et des chevaux entassés sur le bord gauche) ; l’autre à droite, où une seconde crucifixion se présente comme en miroir de la première (la foule et les chevaux sont maintenant groupés le long du bord opposé). Ce n’est pas de la peinture : c’est de la penture. « On a mis un autre dans le miroir à la place de mon reflet. » Voilà ce que pense in petto aussi ce Christ, selon qu’il tourne la tête à droite ou à gauche. Mais – nous sommes à Venise – tous les reflets sont démultipliés ; cet autre n’est pas le même autre : il y a un autre (le bon larron) et un autre autre (le mauvais larron), ou inversement – puisque l’autre est toujours un autre. Le Christ est éclairé par une lumière qu’aucune source matérielle ne vient expliquer : c’est d’elle dont parle Sartre. À la base du Christ, enfin, le groupe des proches et parents forme une pyramide compacte et soudée par la douleur, tandis qu’autour d’eux vont bon train le mépris et les moqueries.

Ce que peint Le Tintoret à Saint-Roch n’a rien d’une Crucifixion : c’est la chose de la Cruxifixion. L’autre côté impensable de la Crucifixion comme objet de la peinture. La Crucifixion du Tintoret dépasse le simple goût maniériste orienté vers les postures musculeuses, contournées et impossibles (que tout oppose au conservatisme de Véronèse) pour devenir l’obstruction même à la représentation, c’est-à-dire sa courroie de transmission tournant à vide. La crucifixion comme croûte. Comme crustacé (crusta).