Le dernier refuge de l’homme libre : sur L’art du livre et André Suarès

Le domaine public a parfois du bon. Il permet à certains auteurs de ressortir de sous le boisseau. Du purgatoire dans lequel ils étaient coincés depuis parfois des années, pour des raisons diverses qui vont de la jalousie d’un éditeur peu enclin à “partager” un écrivain de son catalogue tout en ne faisant rien pour le promouvoir, à l’indélicatesse d’ayant-droit âpres au gain, dont les exigences financières finissent par décourager les meilleures volontés. Mais quand un écrivain tombe dans le domaine public, ces contingences contraignantes, bien éloignées de toute considération littéraire, disparaissent, et on assiste alors, parfois, à un regain d’intérêt pour un auteur perdu dans les limbes de la postérité. Ces auteurs-là, cependant, ne disparaissent jamais tout à fait. Ils sont ce qu’il est coutume d’appeler des écrivains pour happy few, comme disait Stendhal, qui parlait en connaissance de cause.

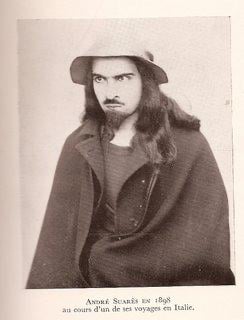

André Suarès est de ceux-là. Son nom n’a jamais cessé de circuler chez les amateurs de littérature, mais ses livres restaient difficiles à se procurer, à moins de consentir à débourser un peu plus pour d’anciennes éditions originales.

Né à Marseille le 12 juin 1868, Isaac Félix Suarès, de son véritable prénom, est le fils aîné d’un Juif génois, courtier de commerce en café auprès des compagnies maritimes, et d’une femme issue de la bourgeoisie israélite de l’ancien comtat Venaissin, qui correspond aujourd’hui plus ou moins à quelques cantons de la Drôme. Si l’Italie et la Provence sont omniprésents dans son œuvre, bon sang ne saurait mentir, Suarès se rêvait des origines bretonnes, et prétendait même, après un premier séjour avec son frère dans le Finistère Sud, avoir retrouvé la trace de cette ascendance. À son ami Yves Le Febvre, juge de paix à Plouescat, il confiait, le 29 avril 1918 : “Je viens d’une part du pays de Cornouailles et [il] y a derrière moi une longue suite de pauvres, pêcheurs et paysans, têtes folles autant que j’aie pu savoir, êtres plus simples que je suis et cœurs libres.” Il célèbrera cette terre d’élection dans Le livre d’émeraude.

Les premières années de sa vie sont celles d’une enfance parfaitement heureuse, auprès de son frère et de sa sœur cadets, “d’un père élégant et cultivé, qui lui récite des vers et l’initie à la musique”, et d’une mère très aimante. Mais cette dernière est emportée brutalement par la tuberculose, à 26 ans, quand le petit Isaac (futur André) n’a lui-même que sept ans. Le père sombre dans le désespoir et mourra lui-même, au terme d’une longue agonie, en 1892, laissant André orphelin à 24 ans.

Enfant sensible, rêveur, le petit Isaac se donne à corps perdu dans les études. Élève brillant, il se plonge dans les grandes tragédies grecques au collège, qui vont nourrir très tôt sa vision de la vie reposant sur les grands mythes fondateurs, leur signification philosophique qu’il interprète dans un style présocratique et cette source de l’intelligence qu’incarne la Grèce à ses yeux. Il accumule les prix d’excellence au lycée Thiers à Marseille, et obtient même le premier prix du concours général de discours français… ce qui lui vaut d’être remarqué par Anatole France. Reçu troisième à l’École normale supérieure, il a pour compagnon de “thurne” Romain Rolland. Si ces trois années rue d’Ulm marquent l’apogée de sa formation intellectuelle, elles n’en font également que mieux ressortir “les limites d’un système très cadré, dans lequel ne peut s’épanouir son idéal artistique – un mysticisme nourri des œuvres de Wagner, de Mallarmé et de Shakespeare”. Il échouera d’ailleurs à l’agrégation d’histoire, où il a remis un devoir sur l’empereur romain Dioclétien, rédigé… en style mallarméen.

Suarès rentre alors à Marseille, au chevet de son père, dont l’agonie va durer plus de deux ans. Après la mort de celui-ci, il vit un temps reclus au Roucas-Blanc près de la cité phocéenne, sans autre ressource que l’aide matérielle que lui apportent sa sœur Esther, son frère Abraham (dit Jean), jeune officier de marine, dont il est très proche, et d’autres membres de la famille maternelle de l’écrivain. Mais cette décennie de malheurs est également marquée par ses premiers voyages en Bretagne et en Italie dont Antoine de Rosny dit qu’elles sont “ses deux grandes terres spirituelles avec la Provence”. De ce premier voyage à pied en Italie, ainsi que de quatre autres au cours des années suivantes, il va tirer la matière de l’un de ses chefs-d’œuvre, Le Voyage du condottiere, publié en plusieurs livraisons, mais dont l’édition complète ne paraîtra que deux ans après sa mort. Il s’agit autant d’un récit de voyage que d’un essai métaphysique, dans lequel Suarès se met en scène sous les traits du narrateur auquel il a donné le nom de Caërdal, ce qui signifie “quêteur de beauté” en breton. Ce qui l’anime, c’est un idéal de beauté, de grandeur et de perfection. Il dira plus tard : “Je ne vais pas chercher les lointains rivages pour leur éloignement ; je pars pour me trouver moi-même."

C’est également une période d’intense activité littéraire. Suarès prend fait et cause pour le capitaine Dreyfus, écrit des portraits d’écrivains et de compositeurs, publie ses premiers recueils de poèmes et rédige des chroniques maritimes qu’il signe Lieutenant X, à partir des lettres qu’il échange chaque jour avec son frère Jean, quand celui-ci sillonne le Pacifique. La mort accidentelle de ce dernier, en 1903, dans l’arsenal de Toulon, l’ampute d’une partie de lui-même, et ce drame donnera naissance à un texte méconnu mais poignant, Sur la mort de mon frère.

Désormais installé à Paris, rue Cassette, Suarès a lié connaissance avec des écrivains, des éditeurs, collabore à des revues, devient l’un des principaux animateurs de la NRF aux côtés de Gide, Claudel et Valéry. Dans les années 1920, aux côtés de Breton et Aragon, il est l’un des principaux conseillers du couturier, mécène et collectionneur Jacques Doucet, qu’il surnomme le “magicien” et qu’il aide à confectionner son incroyable bibliothèque. Le succès et la reconnaissance lui viennent sur le tard. Désargenté, il est même expulsé de son appartement. Mais en 1935, il reçoit le grand prix de la Société des gens de lettres, puis, la même année, le grand prix de littérature de l’Académie française.

Alors que Grasset vient de lui proposer de publier ses œuvres complètes, la guerre éclate, et en juin 1940, il lui faut fuir Paris en toute précipitation. Son œuvre figure sur la tristement célèbre “liste Otto” des “ouvrages retirés de la vente par les éditeurs ou interdits par les autorités allemandes”. Lui-même est activement recherché par la Gestapo et la Milice. Il trouve refuge dans la Creuse, dans un premier temps, puis chez un couple de résistants antibois, puis près de Lyon, chez l’écrivain dadaïste Pierre de Massot, que vous connaissez bien, je crois, Gérard Pfister.

Après la guerre, il retourne à Paris, mais affaibli, vieilli, il constate qu’il est tombé dans un relatif oubli. Gide dira : “Nos arrière-neveux s’étonneront du silence que notre époque a su garder ou faire autour de lui.” Il est accueilli par sa secrétaire Alice Kampmann, qu’il épouse en secondes noces, quelques mois avant sa mort, le 7 septembre 1948 à Saint-Maur-des-Fossés. On découvre un trésor de vingt mille pages inédites, ainsi que le manuscrit inachevé du Paraclet.

André Suarès a bénéficié de solides amitiés littéraires. Parmi elles figure l’imprimeur typographe Louis Jou. De son vrai nom Luis Felipe Vicente Jou i Senabre, ce Catalan s’était installé comme graveur sur bois à Paris en 1906, sans parler un traître mot de français. La qualité de son travail, et en particulier de ses lettrines, lui vaut d’être très prisé des écrivains de son temps. Suarès et Jou se rencontrent chez l’imprimeur Frazier-Soye dans la capitale. Les deux hommes se lient très vite d’amitié, au point que Suarès effectuera de nombreux séjours dans la maison de Jou aux Baux de Provence. Jou va illustrer plusieurs ouvrages de Suarès, ainsi que des plaquettes, parmi lesquelles L’Art du Livre, édité par ses soins en 1928, et tiré à trente-sept exemplaires seulement.

Réédité il y a un an par Fata Morgana, L’Art du Livre peut constituer une excellente porte d’entrée dans l’œuvre de Suarès. On y retrouve son style incisif et finement ouvragé. Suarès s’est assez tôt débarrassé des oripeaux symbolistes de ses premiers textes, et son style y a gagné en précision, en justesse, en élégance et en profondeur.

Le soin même apporté à l’édition originale, et dont les éditions Fata Morgana ont su restituer l’esprit, vient comme illustrer la thèse soutenue par Suarès dans cet essai d’une trentaine de pages. Cet esthète, qui voit dans la typographie “le plus proche confident de l’intelligence”, se désole de ce qu’il appelle une décadence du livre consécutive à sa diffusion croissante. En cela, il rejoint le constat formulé par Walter Benjamin dans son Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, rédigé en 1935, sept ans après L’Art du livre. Pour ces deux contemporains, une œuvre d’art possède une dimension rituelle intrinsèque, qu’elle perd dans la possibilité de sa reproduction : “Rendre les choses spatialement, humainement ‘plus proches de soi’, c’est chez les masses d’aujourd’hui un désir tout autant passionné que leur tendance à déposséder tout phénomène de son unicité au moyen d’une réception de sa reproduction.” La réflexion de Benjamin s’inscrit toutefois dans le contexte d’une perméabilité croissante entre art et politique, avec la montée en puissance du fascisme et du nazisme, et se greffe sur une analyse de l’image cinématographique. Il serait tentant d’y voir une vision élitiste de l’art, comme il serait tentant de lire L’Art du livre de Suarès comme l’apologie d’un livre qui ne serait destiné à quelques-uns, en raison du coût inhérent à l’exigence de sa fabrication. Mais ce dont s’alarment Benjamin comme Suarès, c’est de la disparition de ce que le premier a appelé l’“aura” à cause de la reproduction technique. Ce serait un tort de n’y voir que les récriminations d’un esthète dans sa tour d’ivoire. Nombre d’artistes et d’écrivains de cette époque se sont interrogés sur les conséquences pour l’art du tournant industriel. On retrouve ces interrogations chez un William Morris, par exemple, qui vante le travail des guildes d’artisans dans la construction des grandes cathédrales gothiques.

Or, Suarès parle lui-même d’architecture au sujet du livre. Il écrit ainsi :

Au fond, le livre est de l’architecture. Qui dit architecture, veut dire un édifice et un ordre, une demeure pour les dieux et pour l’homme, que ce soit une simple maison ou une basilique. L’église est une assemblée : la lecture en est une autre. Le livre est la maison de la pensée. Tout commence au monument et tout finit par le livre. La cité s’écroule, la ville disparaît et le livre demeure. Les édifices sont l’architecture de la matière : le beau livre est une architecture de l’esprit. On juge d’un siècle et d’une race sur ses monuments, pierre, marbre ou brique. On en peut juger plus sûrement encore sur ses livres. Le livre est de l’espace spirituel : il se fait temps entre les mains de celui qui lit. Il n’est point d’œuvre humaine plus délivrée du lien spatial et de la matière.

Ce n’est pas ici de l’idée le livre devrait être un objet élitiste, qu’il s’agit. Suarès n’en refuse pas l’accès et la diffusion à tous. Mais il entend rappeler la dimension artistique et, par conséquent, éminemment spirituelle du livre et de ce qu’il contient. La banalisation de l’objet-livre peut distraire le lecteur de “la passion de connaître, qui cherche et qui médite”, dont il fait la définition même de la lecture. Il faut lire le texte de Suarès comme un rappel ou une prise de conscience. Une invitation à renouer avec une sorte de dimension sacrée de la lecture, qui n’est pas incompatible avec le bonheur, voire le plaisir :

On ne lit bien que dans la solitude. Le livre est comme l’amour aux âmes bien nées. À chacun son livre, et d’y avoir le plaisir qu’il peut y prendre. Le propre de l’objet spirituel est d’être singulier, et seul à seul. Tout dans le livre marque la personne et l’individuel. Il est possible que le livre soit le dernier refuge de l’homme libre. Si l’homme tourne décidément à l’automate ; s’il lui arrive de ne plus penser que selon les images toutes faites d’un écran, ce termite finira par ne plus lire. Toutes sortes de machines y suppléeront : il se laissera manier l’esprit par un système de visions parlantes ; la couleur, le rythme, le relief, mille moyens de remplacer l’effort de l’attention morte, de combler le vide ou la paresse de la recherche de l’imagination particulière : tout y sera, moins l’esprit. Cette loi est celle du troupeau. Le livre aura toujours des fidèles, les derniers hommes qui ne seront pas faits en série par la machine sociale. Un beau livre, ce temple de l’individu, est l’acropole où la pensée se retranche contre la plèbe.

Certes, la conclusion de cet extrait tend à invalider l’idée selon laquelle L’Art du livre de Suarès n’est pas un texte célébrant un idéal élitiste de la lecture. Mais, encore une fois, l’auteur ne dit nulle part que cette dimension sacrée de la lecture ne serait réservée qu’à une poignée d’élus. Il n’y a pas de dimension passéiste dans ce texte. Le caractère reproductible de l’art et de ses outils fait courir le risque d’un émoussement de notre attention, de notre sensibilité au Beau. Le soin apporté à la fabrication d’un livre est une manière de la réveiller, de la stimuler. Mais comme l’écrivait Suarès il y a un siècle, après avoir fait l’éloge des incunables, “l’entreprise serait trop vaine et fort ridicule de faire en 1920 les mêmes livres qu’en 1470.” La technique ne doit pas reproduire l’ancien. Et les éditions Fata Morgana l’ont bien compris, qui ont évité l’écueil de proposer un simple facsimilé de l’édition originale. L’imitation serait une erreur. “Avec nos machines incomparables, écrit encore Suarès, avec tout ce qui répond dans le travail universel à l’homme vivant, tel qu’il est près de nous, dans la rue et dans nos chambres, il faut interpréter la beauté ancienne et non la reproduire. Pour qu’elle soit, il faut qu’on la traduise dans la langue de nos propres sentiments et qu’ils la renouvellent. Elle n’est réellement en nous qu’à ce prix. […] La première loi est de n’être pas singe : pour l’homme, c’est la plus antique discipline.”

Suarès nous rappelle que le livre est un peu plus qu’un simple objet de consommation. Que le soin apporté à la forme en rehausse le fond. Et que tout cela repose sur notre attention à la Beauté. Qui est d’une définition possible de l’homme.

L’art du livre d’André Suarès, a paru aux éditions Fata Morgana en 2022.