Raymond Penblanc | L’atelier du peintre (fragments)

Le bleu des ciels d’été quand ils se sont débarrassés de leur pâleur d’aurore et qu’ils ne sont pas encore voilés par celle de midi.

Le bleu des pervenches, le bleu des lavandes, le bleu de la jacinthe des bois. Le bleu des enluminures, le bleu du plain-chant dans les églises au Moyen Age. Le bleu de la robe de Saint Pierre le Martyr dans la scène de la Nativité, le bleu du manteau de Saint Dominique au pied du Christ aux Outrages, de Fra Angelico. Le bleu des nuits de Van Gogh, le bleu des ciels de Chagall. L’œil bleu d’un éclat de porcelaine dans l’éden mouillé du matin.

Le Graal est bleu. La neige est bleue quand on en rêve. Le bleu du muguet est blanc.

Le bleu cristallin des myosotis. Forget-me-notes.

Si le bleu me met à genoux, le jaune me fait marcher.

Il m’arrive de regretter que le jaune ne soit point le bleu, et réciproquement. Il n’y a rien après le jaune, rien non plus après le bleu.

Pour certains c’est le bleu, pour d’autres c’est le jaune, et non le rose, qui s’accordent le mieux à l’idée du bonheur.

Passer du côté du soleil, c’est prendre le risque de ne plus revenir.

Le jaune est la seule couleur à pouvoir nous ôter la vue.

Le bleu nous la fait retrouver.

Les feux d’artifice qui éclatent à la mi-juillet sonnent le glas du premier été. Le premier été commence avant l’été. L’herbe menue est devenue grasse, les coquelicots saignent dans les champs, un églantier nous tend les bras, un autre nous fait la révérence, la renoncule âcre côtoie le géranium sauvage, le liseron rose court après le blanc, le ciste blanc rejoint le rose, la bourrache m’attache, face au lin bleu je tombe à genoux, je me recueille devant la sauge, je me réveille devant les verts, les verts sont encore tendres, certains plus gris, d’autres plus bleus, ou plus acides, un clavier bien tempéré, une symphonie à eux tout seuls.

Avec leurs couleurs franches, leur raideur, leur port altier, une taille qui ne risque guère de s’empâter, les glaïeuls célèbrent le deuxième été. Ils règnent dans les jardins, dans les cimetières, pris dans les voiles blancs de la gypsophile, et avec eux triomphent les dahlias, les zinnias. Les promesses de juin, l’éternité de juin sont oubliées. A présent on se hausse, on se gonfle, on parade. C’est ainsi. Et de même que l’huile a détrôné l’aquarelle, de même le sacre de la vie a remplacé la vie.

Quand l’archange Gabriel se présente à Marie, celle-ci, effarouchée, s’incline. Elle arrondit son dos pour mieux cacher son ventre. C’est sans compter sur le regard de l’ange. Il est venu pour ça. Il pointe un doigt dessus et s’insinue dessous. Trouvant à se nicher dans la chaleur du ventre, il dispose la paille claire dans la mangeoire de l’âne. Le ventre de Marie est vaste comme une nef, on peut y voler entre deux piliers, d’une voûte à l’autre. Elle fera parfaitement l’affaire. La voilà d’ailleurs qui s’exalte. A peine l’archange l’a-t-il quittée qu’elle se couche sur le dos. Elle effleure, elle palpe, elle englobe dans ses mains le dôme resplendissant. Elle se voit de là-haut, elle se voit du ciel, et le petit bourgeon, là, au centre, c’est la terre. Mais pour ce qui doit germer dans ce ventre, franchement, elle ne sait pas. Elle a reçu des coups (coups de bec), elle a entendu des voix (gazouillis, chant d’oiseau.) Elle ne sait pas que cet oiseau fera son nid loin d’elle, qu’il brûlera ses ailes et finira sur une croix.

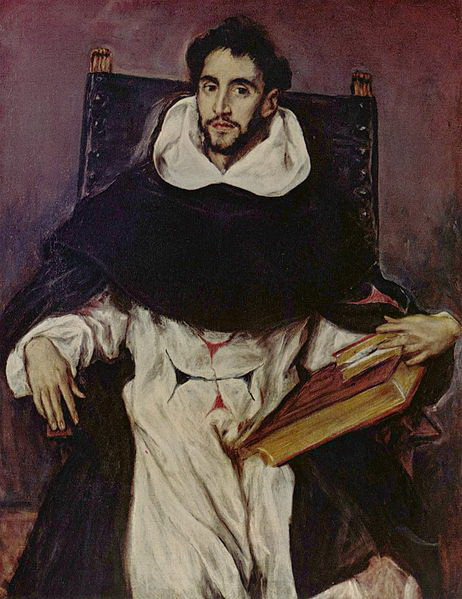

Regardez-moi. Je suis Frère Hortensio Félix Paravicino confesseur du roi Philippe d’Espagne. J’ai à peine trente ans et je suis beau. Je porte moustache et fin collier mes grands yeux noirs sont surmontés d’épais sourcils mes lèvres sont rouges et si je ne souris pas avec plus d’éclat si je ne réponds pas avec plus d’ardeur à la confiance que le roi m’a toujours témoignée c’est à cause de la réserve à laquelle m’oblige ma très haute fonction. Vous remarquerez que mon visage s’inscrit harmonieusement dans la corolle blanche de mon capuce. Vous n’ignorez pas quelle importance j’accorde à cette pièce de mon vêtement : plus par coquetterie que parce que j’aurais conçu le sombre dessein de m’y cacher. Chez moi tout est clair. Mes traits sont fins et droits mon nez bien marqué. Et si mon oreille est un peu grande elle sait apprécier les chants d’église et garde précieusement tous les secrets de la confession.

Regardez à présent mes mains. Des mains de femme dont la droite s’extrait du chiffonnement pâle de la manche comme un col de cygne : je suis si délicat. De l’autre je tiens mes deux livres le petit sur le grand mon majeur glissé dedans. Est-ce pour marquer la page ou parce que j’aurais été interrompu dans ma lecture par mon portraitiste ? Croyez plutôt à une élégance naturelle et considérez à présent ce double pli croisé entre le bas de mon ventre et le haut de mes cuisses. Voyez comme la pointe du grand livre vient solliciter ce dont on aimerait me croire dépourvu. Je ne suis pas privé de sexe. Je refuse simplement de me laisser détourner de ma mission. Je suis le confesseur du roi Philippe et chaque jour j’observe les grands de ce monde. Je sais tout le parti que les hommes peuvent tirer de leur ventre. On consolide des royaumes avec ça on en crée de nouveaux au-delà des mers. Cependant croyez-moi : mieux vaut que leur éjaculat quotidien aille se loger dans les plis de leurs chausses plutôt qu’entre les cuisses de nos reines où se pressent déjà des cohortes de petits bâtards.

La bulle des amants.

Elle a la peau très blanche, une longue chevelure rousse. Il est plus sombre, comme si le flux du désir parcourait plus intensément ses veines. Il a posé la main sur le ventre de sa bien-aimée, elle a posé la sienne sur la cuisse de son amant. Et c’est bien sûr le ventre que celui-ci désire, qu’il caresse, où il doit guetter quelque chose, un souffle peut-être, ou un appel, très loin, on ne sait pas. De même semble-t-il interroger les lèvres de sa compagne, dont, en se rapprochant, les siennes tentent une fois encore de percer le secret. Autour d’eux l’air tout entier rutile, explose en une multitude de paillettes et de fines nervures tissant jusque sur les parois de l’ampoule - et depuis le foyer lumineux : l’énorme fraise rouge - une toile d’araignée reproduisant l’arbre sans feuilles de leur sang léger et du sperme.

Découvrant le célèbre tableau de Munch, je l’ai trouvé moins grand, et surtout plus terne que dans l’image que je m’en faisais. Les rouges avaient perdu de leur éclat, au point que le cri lui-même me paraissait assourdi, ce que j’ai d’abord cru pouvoir imputer au mauvais état de conservation de la tempera, sinon du support (carton). Aujourd’hui je me demande si ce phénomène ne tiendrait pas d’abord à la nature et au traitement mêmes du sujet.

Au premier-plan on a donc un crieur (ou une crieuse, tant il semble impossible de lui attribuer un genre déterminé). Son visage lisse aux yeux caves, avec cette bouche grande ouverte, est effrayant, son corps réduit à une flamme noire. La scène se situe sur un pont de bois. A l’arrière-plan, une poche d’eau bleue et jaune est sur le point d’engloutir deux navires sommairement esquissés, tandis qu’à gauche, sur le pont, deux silhouettes s’éloignent, indifférentes, sans se retourner. Le cri occupe tout l’espace, avec ces lignes concentriques torsadées largement déployées, ondulant comme des lassos, où le rouge feu alterne avec le jaune soufre d’un soleil fondu (plan céleste), où un bleu nuit presque violet voisine avec un vert émeraude (plan terrestre).

Pressant dans l’étau de ses mains le masque qui lui tient lieu de visage, le crieur (ou la crieuse) se laisse déchirer par la violence de son cri (sauf à penser que ce cri lui parviendrait d’ailleurs.) Il est seul, les navires sont loin, les deux promeneurs s’en vont, indifférents à ce qu’ils n’entendent même pas, ou qu’ils refusent d’entendre, et de voir, tant le cri semble vouloir attraper, dans le lasso de ses ondulations torsadées, la terre et la mer, le ciel, et finalement l’espace tout entier. Le soir crie, le monde crie, l’univers crie.

Mais peut-être que je me trompe, et que le soir, le ciel, le monde et l’univers ne crient pas, qu’ils se contentent de renvoyer l’écho d’une déflagration lointaine, qu’ils se dilatent et qu’ils résonnent. D’où vient d’ailleurs que, le rapprochant de Van Gogh, j’entende moins fortement le cri de Munch que celui de Vincent, sinon parce que chez Vincent chaque étoile possède une bouche, que chaque goutte de soleil, chaque étincelle de ciel bleu, chaque feuille, chaque fleur, chaque brin d’herbe, chaque épi de blé en ont une ? Féminin ou masculin, le cri de Munch reste celui, humain, trop humain, du désespoir. Munch figure, décrit, raconte, alors que Van Gogh ne raconte pas. Et c’est chaque grain de sa toile qui franchit le mur du son.