Benoît Vincent | Frontières

Par où commencer ? Où s’arrêter ?

Ces questions étaient là, déjà, avant même l’idée de cette série, et avant même l’écoulement de ces années, avant même peut-être l’initiation de ce projet qui m’a amené à parcourir des terres. Je vais peser mes mots, comme j’ai cherché à placer mes pas, non pas dans ceux de mon père (http://www.amboilati.org/chantier/bobines/) ou de mes ancêtres, mais sur les chemins que j’imaginais alors ouverts.

J’ajuste mon stylo comme des lunettes pour plonger à la fois dans ce dehors impressionnant et dans cette mémoire, maintenant un peu brumeuse, fuligineuse. Je tiens à rappeler, à moi-même avant tout, que nous sommes ici sur une position instable, bancale : jouer de la mémoire sans verser dans l’égo ; faire du texte sans être mièvre ou documentaire, les deux écueils qui à cet instant m’effraient.

1.

Une crête — un ruisseau : un non-lieu. Tenir sur ces lignes, ou ne pas y réussir, plus justement, le torse offert au vent ici, les jambes fouettées par le courant là. La pierre, et l’eau.

Voici un paysage originaire. Le voyageur, qui transite en ces lieux — ce ne sont pas des lieux qu’on habite, qu’on puisse habiter — est stupéfait, et la stupeur à cet instant (une stupeur sporadique ou chronique) touche autant le corps que l’esprit. Celui qui gravit la montagne jusqu’à la crête par la seule litanie de ses pas, celui qui s’allonge dans l’eau glacée et frappante, c’est une expérience sensible qu’il éprouve, une expérience sensuelle qui porte ses échos comme des estocs encore après le retour au calme, à la maison, ou au lit.

Mais ce paysage demeure un paysage pour qui ne vit pas cette expérience. Ce n’est plus un lieu, ni même un non-lieu. On ne peut habiter ici mais on ne peut non plus y tenir. Ces mondes sont intenables (pas forcément inhospitaliers ou hostiles), un peu comme d’une place-forte tu dis qu’elle est imprenable.

La vue est imprenable. L’eau ne se retient pas. Ce sont des place-fortes au sens où elles se passent absolument de toi, quand tu n’y es pas. Le trafic qui y a cours ne nous concerne pas. Les bêtes, les plantes, les mouvements inertes eux-mêmes, poursuivent leur chemin.

Intenables, ils sont inatteignables. Inatteignables ils sont consubstantiels. Et en effet, qu’est une montagne sans ses vallées ? Qu’est une rivière sans son bassin versant ? Consubstantiels, ils sont indifférents. Cela intrigue et irrite le voyeur que nous sommes (le voyeur n’est pas le voyageur). De là naît le paysage et du paysage naît la frontière.

2.

Il nous fallait des frontières : une limite pour notre entreprise, notre passion de voyeur.

Il nous fallait des frontières. Ces frontières feraient une nasse où pourraient se rassembler, pêle-mêle, les poissons (les joyaux !) qui sont censés incarner l’essence de l’étendue ainsi délimitée [1].

De la crête rocailleuse à l’eau courante ; cette portion du monde (on ne peut pas dire encore : de territoire, de nature), entr’aperçue depuis la cornière dans la maison (précisément située à flanc de colline, entre l’une et l’autre), se reproduisait à d’autres échelles. Il nous fallait des frontières et, depuis les quatre chemins qui croisaient sur la montagne, la rivière ou ses affluents, c’en furent bientôt douze qui ceignaient le massif entier, saisissant un autre ruisseau, un autre bassin versant, puis ce furent les trois cantons, les deux pays, pour ce cadre entre Durance (mais en-deçà, car nous fermons à la crête) et Rhône.

Après plusieurs années, à la manière d’un chef d’armée qui contemple ses victoires, la carte que nous pouvions décrire regroupait onze cantons, et cent cinquante-cinq communes.

3.

Le voyageur lui, n’a pas de passion, il a une obsession. Topomane. C’est un contemplateur. Il est mélancolique. D’une mélancolie obsidionale : il y a cette fièvre ou ce délire, cette suffocation, cette stupeur, tiens, et c’est lui qui va animer par de petits coups de pinceaux, les figures dormantes dans la poussière des bibliothèques et des musées.

Lorsqu’il retrouve son “chez-soi” (encore un non-lieu, encore un nœud de frontières), posant là son sac, se déchaussant (les pieds moulus par la marche), posant ensuite ici son corps (encore un nœud de frontières) et de son corps sa tête — son esprit (encore un nœud de frontières), quelle peut être la nature de son sentiment ? Lares et Pénates, à l’heure grave et triste que nous parcourons, que sont-ils devenus — en quoi, en quel résidu minuscule et rabougri se sont résorbées ces entités nécessaires et ritualisées ? Une émission de télévision ou de radio ? Un feu de cheminée ? Un repas réchauffé pris à la va-vite sur un coin de table ? Une douche froide ? Une masturbation mécanique ?

Où sont les bornes, les manifestations construites, pierre à pierre, de nos ambitions ? Où sont les dieux passés ?

Qu’est devenue cette passion obsidionale, cet appétit de conquête, ce délire de pouvoir ?

Ce n’est pas que nous manquons d’énergie, de joie ou de conscience, celle dont nous leurrons notre tâche journalière, dénuée de toute saveur pourtant ; ce n’est pas que nous manquons d’allant ni de bagout — il en faut pour tenir ensemble le destin épars d’une vie — en réalité nous avons perdu l’objet de nos considérations. Nous avons raté la cible. Nous n’avons plus de cible. Et c’est une frontière encore, un nœud de non-lieux.

4.

Nous nous créons donc des frontières, un cadre, une cage, un terrain de jeu.

Tu vois le pays où les adverbes de négation se renversent ? Tu vois le pays ou le L est resté R (où la friction de la langue est préférée à sa domestication policée) ? Tu vois le pays qui conditionne le soleil à lui-même : planté, le ciel, par les arbres, et se perdent en lui des chemins vicinaux oubliés ?

Le vois-tu ce pays ? Il est devenu tien. Quand tu as saisi ce qui fait le rauque de sa langue, l’épice de son goût et l’enduit et la tuile de ses maisons [2].

5.

J’avance prudemment, en réalité je scrute chacun des petits écarts où je vais poser le pied (ces portions qui vont devenir, une fois le pied allé, des pas), parce que la prudence ne nuit jamais à l’infini, et lui sied, plutôt.

À force de ces prudences, étrangement, le monde s’est clarifié (il est plus proche, plus familier), tout en étant devenu plus complexe (que de dimensions dans un parterre de mousses !).

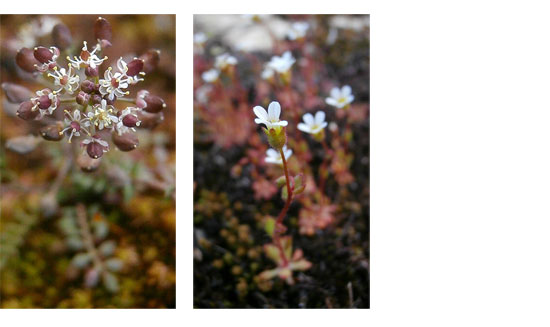

Je suis fasciné par ces micro-végétations qui, en ces géographies, sont légions. Légions minuscules, légions médiocres et ridicules, mais partout légions présentes. Abandonnez toute espérance, ô ennemis, nos troupes ont déjà pris tout le maquis.

Piétinant de la sorte — ou avançant à genoux comme un fidèle délirant de fièvre ou de foi (c’est pareil) — à proximité du sol, c’est-à-dire très très près de la terre, ce qui implique d’être très très près du temps, comme on dirait près du moyeu du temps, là où le mouvement est imperceptible, là où les secondes, les minutes, ne s’écoulent pas mais coagulent en une matière mélangée, un plasma élémentaire, alors tu comprends pourquoi il n’y a pas de temps. Qu’il n’y a plus que de l’espace — qu’il n’y a jamais eu que de l’espace — dont une part, plus volatile peut-être, nous fait croire à autre chose qu’aux saisons, qui sont les consolations répétées du monde.

À force de patience (un mot pour dire ce “temps” coagulé), j’ai appris ce territoire, et à la même force, je l’ai aimé. Comment fait-on pour ne pas connaître les quelques lieues d’au-delà une crête, les villes et les plats à peine plus lointains que la rivière ? Comment ai-je pu m’en passer si longtemps ? Comme ai-je pu croître hors-sol, comment déshabiter mieux le monde ?

À force de patience, une inclinaison singulière de la résignation, j’ai croisé les langues, les mains, les corps — les cris, les halos, les heurts — qui, ensemble, forment mieux un pays que toutes les références archivées dans des restaurations subventionnées, des institutions réifiées, des circulations pétrifiées.

À force de patience, là posé, entre une élégante striée et un bulime tronqué, entre un bouquet d’hutchinsie et un bosquet de saxifrages, tu fais l’expérience de ce qui, dans la frontière, tient lieu de silence : cette dimension nouvelle, fractale si tu veux, où s’agrègent et se structurent des réalités diverses, contrariées, intégrées ; parce que la frontière, si l’on s’y tient, c’est surtout l’expérience de sa dilution que l’on fait. Et que la main qui désigne, rassemble et pétrit, en dernier ressort, ce n’est que la chaîne dansante des gigognes qu’elle échoue à saisir [3].

Benoît Vincent est botaniste et auteur. En 2015, il publie Farigoule Bastard aux éditions du Nouvel Attila. Il est membre actif du Général Instin et coanime la revue en ligne Hors-Sol. Son site :www.amboilati.org.

Benoit Vincent sur remue.net

[1] La langue italienne possède un mot, afferatto, qu’on traduit par « atroce », mais dont l’étymologie renvoie à fera, la bête sauvage. Féroce serait-il plus juste ? Ainsi on pourrait dire de ce monde sans nous qu’il est afféré. (Atroce renvoie à ce qui est noir (latin ater), ou de manière fantaisiste au grec « qui ne se mange pas » comme cruel évoque « cru ».)

[2] Enduit, tuiles, basta : des murs et un toit, c’est suffisant.

[3] Pratiquement : lorsque je devais présenter à un nouvel arrivant (stagiaires le plus souvent) le cœur de notre projet associatif, j’étendais « la grande carte du sud » et, à l’aide des feutres qu’on destinait aux enfants, je délimitais les grandes poches où nous agiter. L’une de mes stagiaires, Camille, s’est même dédiée uniquement à ça : aux feutres et aux patates.

Notre territoire d’intervention, les grandes subdivisions administratives ou de projet : les chefs-lieux de cantons, les pays (toujours bien ri de la loi “Voynet-Pasqua” qui a créé les pays — pour le résultat qu’on voit), le projet de Parc naturel régional (Pnr), le territoire du GAL (groupe d’action local) censé délayer les subventions européennes du programme LEADER (ce sont bel et bien des initiales : Liaison entre actions de développement de l’économie rurale en français dans le texte !) dans ses déclinaisons programmées : LEADER I, LEADER II, LEADER +, LEADER PAC, mais aussi les autres EPCI (Etablissements publics de coopération intercommunale, loi “Chevènement” : communautés de communes, communautés d’agglomération — pas de métropole syndicats intercommunaux : SIVU, à vocation unique, et SIVOM, à vocation multiple, syndicat mixtes, qui regroupent des communes et d’autres types de collectivités, etc.), les Contrats de rivière, les Plan pastoraux territoriaux, etc.

Avec toutes ces couches mêlées et superposées, on ne voyait plus le paysage, on ne voyait plus les villes et les villages, les commerces et les fêtes, les corps affairés à se courber, à se plier, à s’étendre. Pire que tout, on ne voyait plus cette conjonction étroite, ce miracle qu’on appelle culture, ce jeu entre terroir et territoire, qui à force de friction d’histoire, de social et de langue forme le patrimoine. Du palimpseste propre aux murs des cités bâties, puis balayées, construites et détruites, on ne distinguait guère plus qu’un écran, une surface plane, noircie à la hâte, une pellicule comme parfois on voit, sur les livres, la moisissure épuiser le relief.

Je disposais de petits drapeaux, comme dans les films de guerre, ici ou là, je désignais, avec une petite turritelle ramassée à la mer, les points sensibles, ou les noms, ou les espaces à inventorier, à gérer ou à protéger.

La carte était devenue ce qu’elle était destinée à être : un grand tas de tissus ; un embrouillaminis de réseaux, un trop-plein d’informations, un raide bazar, un violent souk où trouver ton bonheur et, en un mot, un préservatif .