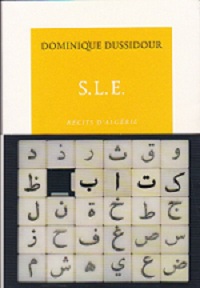

64- Dominique Dussidour | S.L.E., Récits d’Algérie

C’est un livre très fort.

Et cela, entre autres, parce qu’il répond à deux questions.

La première est celle de savoir comment dire l’Histoire au plus près de la vérité sans se satisfaire de la rhétorique des discours scientifiques ou officiels, les premier toujours en quête d’une objectivité qui échappe, les seconds, toujours piégés par l’idéologie et les impératifs du pouvoir.

Existe-t-il, dans ces cas-là, une juste distance qui ne vous mènerait pas au mutisme obligé de celui que Dominique Dussidour appelle « le témoin rhodanien », soit le château de Crussol au-dessus de Valence : depuis le milieu du 19ème siècle, il a vu passer tous ceux, conscrits ou non, qui, jusqu’à l’indépendance, ont descendu la vallée du Rhône, par vapeur ou par train, pour rejoindre Marseille et l’Algérie.

La seconde question, c’est le « récit » lui-même qui à la fois la pose et la résout, en même temps qu’il résout la première, et c’est : comment écrire une œuvre littéraire qui mêle sans trahir quiconque, ni l’Histoire, donc, ni les expériences exemplaires d’individus immergés dans des lieux et des temps bouleversés.

« Récits d’Algérie » : c’est le sous-titre de ce livre.

Et l’on comprend dès les premières pages que le complément du nom désigne plus la réalité d’une appartenance qu’une simple provenance : c’est en somme l’Algérie qui parle ici, et y compris lorsque la narratrice s’exprime à la première personne, nouant sa propre histoire à celle de ceux qu’elle évoque. Une fois même, c’est pour confier : « Je suis venue vivre en Algérie un amour, c’est d’ailleurs que je serai de retour. » Le récit autobiographique, et le sentiment d’exil qu’il révèle, sont une des données de ces « récits » ; cependant cette autobiographie ne fait entendre qu’une voix dans une polyphonie qui en accueille beaucoup d’autres ; chacune a son destin spécifique, et c’est l’agencement subtil de toutes ces voix particulières, écoutées « dans les replis » de l’Histoire – qui les ignore – qui fait le prix et la force du livre.

Certes, au long des pages, et par séquences très denses, on apprend l’Histoire : celle de la colonisation et celle de la guerre d’indépendance, celle aussi de l’après-guerre ; et cela depuis l’origine, depuis l’étonnante interrogation prophétique de Tocqueville, « Je me demandais quel pouvait être l’avenir d’un pays livré à de tels hommes » ; on y apprend ce que fut précisément l’ordre colonial dans l’organisation des villes et la répartition de l’habitat – éternelle rengaine ; ce que fut la collusion entre la gendarmerie française et les caïds pour assurer hors des villes une stricte discrimination entre exploitants et exploités…

On y apprend ce qu’enseigne l’histoire officielle, celle en particulier du « récit scolaire », la leçon qu’une fillette des années cinquante reçoit à Paris au moment où commence la guerre d’indépendance : une série de belles images qui racontent par exemple l’« outrage oriental » de 1827, le coup d’éventail du dey d’Alger : et voilà déclenchée « la spirale meurtrière des cent trente années à venir »…

Mais au même moment, pour peu que la fillette s’ouvre aux rumeurs du monde hors manuel, elle « voit l’histoire officielle se fendre et se craqueler. Sous la couche glacée des dates et des noms propres qu’elle récite maintenant par cœur elle distingue par transparence, un peuple de visages anonymes au crâne nu ou coiffé d’un bonnet, capuchon, foulard ou turban, prêts à donner de la voix dans l’espoir qu’on entende un jour le récit de leurs combats ».

C’est ce peuple-là qui trouve dans ce livre un abri pour témoigner de son histoire, à travers des figures dont on voit bien qu’elles sont plus des figures réelles que des fictions : et ce sont celles que la narratrice a connues au cours des cinq ans heureux qu’elle a passés à Saïda dans les années soixante-dix comme enseignante. « Ce pays, écrit-elle, a été le lieu de ma renaissance. »

Mais comment créer avec tous ces éléments une œuvre littéraire ?

Soit : comment faire entendre une parole qu’un récit conventionnel figerait autant qu’un discours officiel. Nous sommes fatigués des conventions des genres. La grande question de l’écriture, c’est toujours celle de savoir comment maintenir vivant « le désir demeuré désir », pour plagier à peu près l’aphorisme de Char.

La réponse, c’est la si belle confidence de Dominique Dussidour, venue dans le récit comme une parenthèse sur son travail d’écrivain :

Elle est en train de découvrir qu’elle ne sait pas ce qu’elle a compris avant de l’avoir écrit. L’écrivant, elle découvre qu’elle peut comprendre davantage que ce qu’elle supposait avoir compris. Ces découvertes l’intriguent. Si elle écrivait ce qu’elle voit ici maintenant, que comprendrait-elle dont elle ne se sait pas ignorante ?

Cette phrase dit bien comment le temps de l’écriture, qui est aussi celui de la vie inquiète, se défie des formes conventionnelles ; comme la vie, c’est un temps de risques et de découvertes ; il réanime la mémoire, réinvente le désir, la joie et la peine ; ses formes sont multiples et foisonnantes, ses variations, ses écarts à l’équilibre réenchantent la narration dès qu’elle fait mine de se normaliser.

Et puis il s’agit avant tout d’être fidèle au « récit à l’œuvre dans la parole de chacun », c’est-à-dire à un ensemble de faits que leur vérité humaine impose comme les plus justes éléments d’une biographie. Libre à l’historien ou au sociologue ensuite de s’emparer d’eux.

Il y aura, par exemple, le récit de Kheira, « ma belle-mère qui était analphabète », mais pour qui tout était signe ; l’histoire de Louisa, que rapporte le journal personnel de la narratrice ; des « fables », comme l’histoire des amours de Marie et de Mourad ; des « récits » plus étoffés, comme celui de Nadjid – qui constitue la dernière partie du livre. Nadjid réussit à émigrer en Angleterre après les difficiles années quatre-vingt-dix, et y trouve un accueil, une reconnaissance que la France lui refusait, et puis l’amour de Samantha ; il y aura encore le cas emblématique de Boukhors, citoyen français de naissance, et qui ne sait quelle langue – et pour quelle culture – enseigner à ses élèves au moment de l’indépendance ; et encore des évocations de fêtes, de mariages, et de lieux.

Et puis des rêves (« Je crois à la vertu des rêves »), ceux de l’oncle Kader par exemple, contrôleur des chemins de fer, et qui aurait tant aimé voyager sur un train conduit par une femme…

Et les rêves aussi de la narratrice. Elle se souvient :

Le sommeil est un entonnoir en pierre froide sans rebord ni aspérité à quoi te raccrocher. Tu glisses selon le mouvement qui t’a mise au monde il y a vingt-sept ans. Il y a de la perte dans la pente. Les visages se distordent sous l’effet de la vitesse, les lignes s’étirent, les objets éclatent. Le long tube étroit où tu verses est un kaléidoscope, miroirs et fragments colorés renvoient une forme décomposée en triangles qui est toi. »

Il y a de la perte dans la pente : le récit du rêve, le « récit en rêve », selon la formule de Bonnefoy, livre des secrets qui sont autant de viatiques ; c’est que la pente est la donne de tout destin, de toute histoire : il s’agit ici d’en célébrer à la fois les misères et les chances, les déroutes et les merveilles. C’est sur cette perte que médite la narratrice tandis qu’elle constitue a posteriori, et consulte, un « répertoire » » au retour de sa longue expérience de l’ailleurs.

Mais n’est-ce-pas le livre lui-même qui est un répertoire ; écrire est encore cela : le travail de la parole – quelque chose comme le mouvement de l’âme – pour sauver de la perte ; chercher et trouver une langue, celle dont aucune archive n’a la clef : celle qui rendra à chaque existence sa dignité, celle qui tiendra la détresse et la splendeur dans une seule phrase, comme le montre cette évocation d’une nuit à Saïda :

Cette nuit-là des centaines de fleurs phosphorescentes poussaient sur la plage. Leur espérance de vie était infime : à peine épanouies elles fanaient leurs pétales en brillant de mille feux, d’autres les remplaçaient. Deux avions en flammes surgirent de la profondeur du ciel. Avant de tomber dans la mer ils s’assemblèrent comme les ailes d’un moulin à vent qui embrasa le rivage.

Le livre cherche et trouve sa langue : la phrase, toujours simple, c’est la marque de l’écriture de Dussidour, tend souvent au verset, tandis que les paragraphes sont brefs, des sortes de strophes ; les chapitres sont courts, les personnages reviennent à distance : c’est une dynamique poétique qui se plie au travail imprévisible de la mémoire.

Cette construction sollicite beaucoup la participation du lecteur ; il ne reçoit rien qu’il n’ait cherché ; il lui faut contresigner, selon la formule de Derrida. Le lecteur aussi apprend à lire et à écrire : S.L.E, c’est le titre de ce livre. L’abréviation administrative désignait au temps de la présence française ceux des Algériens qui savaient « Lire et Écrire ».

La question des pouvoirs de la lecture et de l’écriture court tout au long du livre :

“ De lecture en lecture les mots ouvrent un chemin vers la réalité, y prennent sens et lui en donnent. Ça ne va pas sans mal : la pensée bute, cogne à l’obstacle.”

Il n’est pas étonnant que l’auteur raconte à la fin de son livre la légende du dieu nabatéen de l’écriture, al-Kutba. Que solliciter de lui sinon qu’il nous enseigne la science « d’être exact », de dire ce qui est.

Nous avons bien besoin de cette science : les derniers chapitres du livre évoquent les actuels émigrants perdus de Calais, et s’inquiètent de l’avenir :

Nasreddine, mon frère, écrit Dominique Dussidour dans une sorte d’envoi – et ce sont ses derniers mots – quelles histoires allons-nous inventer ensemble si toi et moi voulons rire à nouveau côte à côte face à la mer ?

[1] Dominique Dussidour fait partie du comité de rédaction de remue.net.