Pourquoi Robin (2)

Cette vision enthousiasmante, j’y ai d’abord cru puisque ma première publication a été, en 1979, aux éditions Le Temps qu’il fait (ainsi nommées en hommage au roman de Robin) une réédition de La Fausse Parole, avec bulletins d’écoute inclus sous un rabat. C’est en faisant cette édition que j’ai commencé à me poser des questions, ou plutôt que les questions que je me posais depuis le début ont commencé à trouver une amorce de réponse, une prise sur un problème réel, et c’est à ce moment-là qu’il aurait fallu arrêter, se retirer, ne pas voir le problème et passer à des activités non problématiques. Mais le piège n’était pas près de se rouvrir.

Cette vision enthousiasmante, j’y ai d’abord cru puisque ma première publication a été, en 1979, aux éditions Le Temps qu’il fait (ainsi nommées en hommage au roman de Robin) une réédition de La Fausse Parole, avec bulletins d’écoute inclus sous un rabat. C’est en faisant cette édition que j’ai commencé à me poser des questions, ou plutôt que les questions que je me posais depuis le début ont commencé à trouver une amorce de réponse, une prise sur un problème réel, et c’est à ce moment-là qu’il aurait fallu arrêter, se retirer, ne pas voir le problème et passer à des activités non problématiques. Mais le piège n’était pas près de se rouvrir.

Comme il m’est arrivé la même chose, quelques années après, en tentant d’éditer des textes bretons, et comme mes interrogations funestes ont abouti au même résultat catastrophique, je ne voudrais pas m’exempter d’une réflexion qui rejoint aussi l’expérience de Robin, auteur éminemment désastreux, et doué entre tous pour révéler des vérités dont tout le monde aurait voulu se passer.

Comme il m’est arrivé la même chose, quelques années après, en tentant d’éditer des textes bretons, et comme mes interrogations funestes ont abouti au même résultat catastrophique, je ne voudrais pas m’exempter d’une réflexion qui rejoint aussi l’expérience de Robin, auteur éminemment désastreux, et doué entre tous pour révéler des vérités dont tout le monde aurait voulu se passer.

Dans le cas de mes textes bretons (puisqu’il ne s’agissait que de mettre au jour la collecte d’un inoffensif folkloriste), le problème semble bien éloigné, infiniment plus vaste, mais ce n’est qu’une apparence et la question de la croyance se pose de la même façon : il va de soi que défendre la langue bretonne est louable, qu’éditer des textes bretons relève du dévouement et que ce dévouement suppose un acte de foi préalable dans la légitimité de la cause prise en charge par d’autres. De même, défendre un poète est louable, éditer ses textes relève du dévouement et ce dévouement suppose un acte de foi préalable en ce que d’autres ont transmis. Qu’un fait vienne se mettre en travers, il sera éliminé, jugé sans importance et anéanti : dès lors qu’il s’agit de croire, pourquoi prendrait-on en compte des faits qui troublent la croyance sans proposer mieux ?

Dans le cas de mes textes bretons (puisqu’il ne s’agissait que de mettre au jour la collecte d’un inoffensif folkloriste), le problème semble bien éloigné, infiniment plus vaste, mais ce n’est qu’une apparence et la question de la croyance se pose de la même façon : il va de soi que défendre la langue bretonne est louable, qu’éditer des textes bretons relève du dévouement et que ce dévouement suppose un acte de foi préalable dans la légitimité de la cause prise en charge par d’autres. De même, défendre un poète est louable, éditer ses textes relève du dévouement et ce dévouement suppose un acte de foi préalable en ce que d’autres ont transmis. Qu’un fait vienne se mettre en travers, il sera éliminé, jugé sans importance et anéanti : dès lors qu’il s’agit de croire, pourquoi prendrait-on en compte des faits qui troublent la croyance sans proposer mieux ?

Nous découvrons soudain que le folkloriste, loin d’être inoffensif, était mis au ban car honni par les nationalistes, que les auteurs bretons édités et réédités par la gauche bien pensante comptaient au nombre de ces nationalistes collaborateurs zélés des nazis, nous lisons les revues racistes auxquelles ils ont collaboré, et nous comprenons que nous avons cru à un mensonge, que nous l’avons conforté : pourquoi ? par suite de quel aveuglement, de quelle ignorance volontaire, de quel désir d’être trompés par ceux qui nous mentaient sciemment, nous en avons maintenant la preuve ? Inutile d’insister puisque j’ai écrit à ce sujet un essai, Le monde comme si, qui n’a servi autant dire à rien.

Nous découvrons soudain que le folkloriste, loin d’être inoffensif, était mis au ban car honni par les nationalistes, que les auteurs bretons édités et réédités par la gauche bien pensante comptaient au nombre de ces nationalistes collaborateurs zélés des nazis, nous lisons les revues racistes auxquelles ils ont collaboré, et nous comprenons que nous avons cru à un mensonge, que nous l’avons conforté : pourquoi ? par suite de quel aveuglement, de quelle ignorance volontaire, de quel désir d’être trompés par ceux qui nous mentaient sciemment, nous en avons maintenant la preuve ? Inutile d’insister puisque j’ai écrit à ce sujet un essai, Le monde comme si, qui n’a servi autant dire à rien.

Les textes sont lisibles, les faits sont clairs ; or, parmi ceux qui les voient il y a ceux qui refusent de les voir, ceux qui font comme s’ils ne les voyaient pas, ceux qui les avaient déjà vus et qui sont bien embarrassés qu’on ne fasse pas comme eux, semblant de ne rien voir, parce que, contrairement à ce que dit le conte d’Andersen, on a beau dire que le roi est nu, il est bien plus avantageux de faire comme s’il était habillé. Si la vérité ne vient pas du lieu du pouvoir, elle n’a pas lieu d’être, et c’est en cela que le travail que j’ai pu faire sur Armand Robin rejoint cette édition de textes bretons de Luzel qui m’a fait à la fois découvrir l’abominable réalité de ce qui s’élabore au nom de la culture bretonne et rejoindre l’expérience de Robin en ce qu’elle avait de plus injuste, et de plus manqué, mais de plus vrai aussi.

Les textes sont lisibles, les faits sont clairs ; or, parmi ceux qui les voient il y a ceux qui refusent de les voir, ceux qui font comme s’ils ne les voyaient pas, ceux qui les avaient déjà vus et qui sont bien embarrassés qu’on ne fasse pas comme eux, semblant de ne rien voir, parce que, contrairement à ce que dit le conte d’Andersen, on a beau dire que le roi est nu, il est bien plus avantageux de faire comme s’il était habillé. Si la vérité ne vient pas du lieu du pouvoir, elle n’a pas lieu d’être, et c’est en cela que le travail que j’ai pu faire sur Armand Robin rejoint cette édition de textes bretons de Luzel qui m’a fait à la fois découvrir l’abominable réalité de ce qui s’élabore au nom de la culture bretonne et rejoindre l’expérience de Robin en ce qu’elle avait de plus injuste, et de plus manqué, mais de plus vrai aussi.

Dans son cas, comme on l’a vu, les choses étaient loin d’être claires aux yeux de qui découvrait son œuvre posthume. Néanmoins, pour se porter garants de l’authenticité de la vie et de l’œuvre telles que reconstituées, il y avait un préfacier, Henri Thomas, puis un autre préfacier et biographe, cet Alain Bourdon, également Président de la Société des Amis d’Armand Robin. Et tous les Amis de l’auteur, Armen Lubin, le poète, Roger Toussenot, l’anarchiste, Jacques Chessex, le romancier, Jean Guéhenno, son ancien professeur, Marcel Arland, Charles Le Quintrec et tant d’autres, qui lui avaient consacré des articles, des émissions, un numéro de revue même.

Dans son cas, comme on l’a vu, les choses étaient loin d’être claires aux yeux de qui découvrait son œuvre posthume. Néanmoins, pour se porter garants de l’authenticité de la vie et de l’œuvre telles que reconstituées, il y avait un préfacier, Henri Thomas, puis un autre préfacier et biographe, cet Alain Bourdon, également Président de la Société des Amis d’Armand Robin. Et tous les Amis de l’auteur, Armen Lubin, le poète, Roger Toussenot, l’anarchiste, Jacques Chessex, le romancier, Jean Guéhenno, son ancien professeur, Marcel Arland, Charles Le Quintrec et tant d’autres, qui lui avaient consacré des articles, des émissions, un numéro de revue même.

Démanteler la vérité bétonnée par ce biographe bien intentionné demandait de voir les manuscrits, de lire les textes, de les confronter — mais, là, problème : les mystérieux manuscrits posthumes, les mystérieux bulletins d’écoute, pour les consulter, il fallait s’en remettre à la bonne volonté du biographe qui en était dépositaire. Comment était-il devenu dépositaire des manuscrits ? Mystère, mystère encore. Ces mystères allaient se dissiper quand les éditions Gallimard obtiendraient restitution des manuscrits mais combien d’années plus tard ? Vingt ans, vingt-cinq ans ?

Démanteler la vérité bétonnée par ce biographe bien intentionné demandait de voir les manuscrits, de lire les textes, de les confronter — mais, là, problème : les mystérieux manuscrits posthumes, les mystérieux bulletins d’écoute, pour les consulter, il fallait s’en remettre à la bonne volonté du biographe qui en était dépositaire. Comment était-il devenu dépositaire des manuscrits ? Mystère, mystère encore. Ces mystères allaient se dissiper quand les éditions Gallimard obtiendraient restitution des manuscrits mais combien d’années plus tard ? Vingt ans, vingt-cinq ans ?

Pour que la biographie se fendille, il suffisait d’un tout petit fait, mais hélas indéniable : Robin ne s’est pas installé comme écouteur à son compte pour lutter contre les propagandes totalitaires mais a été engagé en 1941 par le ministère de l’Information sous Vichy au service des écoutes radiophoniques. Cela signifie qu’il a d’abord choisi de mettre son prodigieux don des langues au service de l’un des ministères les plus étroitement engagés dans la collaboration : il a donc dépendu de Laval et à partir de 1944 du sinistre Henriot, secrétaire d’État à l’Information imposé par les SS.

Pour que la biographie se fendille, il suffisait d’un tout petit fait, mais hélas indéniable : Robin ne s’est pas installé comme écouteur à son compte pour lutter contre les propagandes totalitaires mais a été engagé en 1941 par le ministère de l’Information sous Vichy au service des écoutes radiophoniques. Cela signifie qu’il a d’abord choisi de mettre son prodigieux don des langues au service de l’un des ministères les plus étroitement engagés dans la collaboration : il a donc dépendu de Laval et à partir de 1944 du sinistre Henriot, secrétaire d’État à l’Information imposé par les SS.

Radié à la Libération, malgré les certificats de résistance qui lui sont fournis de diverses sources, il est inscrit sur la Liste noire du Comité national des Écrivains. Je sais bien qu’il a été rajouté, une semaine après les autres, sur la Liste noire, et que ses torts étaient assurément minces en regard de ceux qui y figuraient — Céline, Morand, Drieu La Rochelle, auteurs d’écrits ignobles qu’ils n’ont jamais regrettés, et néanmoins célébrés actuellement pour cause de style. Mais laisser accroire qu’il a demandé à y figurer, dissimuler, entre autres, le fait qu’il souhaitait seconder Drieu à la direction de la Nouvelle revue française et le présenter comme un anarchiste naïvement égaré dans les parages du pouvoir n’a d’intérêt que de servir le mythe de Robin.

Radié à la Libération, malgré les certificats de résistance qui lui sont fournis de diverses sources, il est inscrit sur la Liste noire du Comité national des Écrivains. Je sais bien qu’il a été rajouté, une semaine après les autres, sur la Liste noire, et que ses torts étaient assurément minces en regard de ceux qui y figuraient — Céline, Morand, Drieu La Rochelle, auteurs d’écrits ignobles qu’ils n’ont jamais regrettés, et néanmoins célébrés actuellement pour cause de style. Mais laisser accroire qu’il a demandé à y figurer, dissimuler, entre autres, le fait qu’il souhaitait seconder Drieu à la direction de la Nouvelle revue française et le présenter comme un anarchiste naïvement égaré dans les parages du pouvoir n’a d’intérêt que de servir le mythe de Robin.

J’ai toujours trouvé consternante cette Liste noire, surtout tenant compte de ceux qui l’avaient dressée, et tenant compte de ceux qui n’y figuraient pas. Rechercher les textes d’Armand Robin dans les journaux avant, pendant et après la guerre m’a donné une idée assez précise de ce qu’on peut attendre du personnel littéraire, et mon parcours dans la presse collaborationniste bretonne m’a montré de quelle abjection il était capable.

J’ai toujours trouvé consternante cette Liste noire, surtout tenant compte de ceux qui l’avaient dressée, et tenant compte de ceux qui n’y figuraient pas. Rechercher les textes d’Armand Robin dans les journaux avant, pendant et après la guerre m’a donné une idée assez précise de ce qu’on peut attendre du personnel littéraire, et mon parcours dans la presse collaborationniste bretonne m’a montré de quelle abjection il était capable.

Cependant, un travail comme celui de Robin me semblait incompatible avec le monde des lettres, incompatible avec ses lâchetés et ses compromissions. Il me semble qu’il en a lui-même été conscient et que la tragédie est là : à la fin de l’Occupation, il essaie de se défaire d’un monde qu’il sait faux et c’est lui-même qu’il perd. Je n’absous pas ses articles dans la N.R.F. de Drieu La Rochelle, pas plus que ceux d’Henri Thomas, et je n’absous pas Robin d’avoir aggravé son cas par l’invective antistalinienne, même s’il est affreux de le voir s’enfoncer pendant que le second se convertit diplomatiquement, comme tant d’autres, pour reparaître dans les Lettres françaises d’Aragon. Robin ne risquait pas de trouver place dans la presse communiste ? Non, assurément, puisque c’est pour avoir écrit des lettres portant la mention Vive Staline à des écrivains vivant dans la clandestinité qu’il a été porté sur la Liste noire.

Cependant, un travail comme celui de Robin me semblait incompatible avec le monde des lettres, incompatible avec ses lâchetés et ses compromissions. Il me semble qu’il en a lui-même été conscient et que la tragédie est là : à la fin de l’Occupation, il essaie de se défaire d’un monde qu’il sait faux et c’est lui-même qu’il perd. Je n’absous pas ses articles dans la N.R.F. de Drieu La Rochelle, pas plus que ceux d’Henri Thomas, et je n’absous pas Robin d’avoir aggravé son cas par l’invective antistalinienne, même s’il est affreux de le voir s’enfoncer pendant que le second se convertit diplomatiquement, comme tant d’autres, pour reparaître dans les Lettres françaises d’Aragon. Robin ne risquait pas de trouver place dans la presse communiste ? Non, assurément, puisque c’est pour avoir écrit des lettres portant la mention Vive Staline à des écrivains vivant dans la clandestinité qu’il a été porté sur la Liste noire.

Ces trafics d’hommes de lettres, ces négoces, ces reconversions, le fait est que, par la manière dont il se met au ban, il y échappe. Collaborateur, oui, homme de lettres, oui, et j’ai été trompée, et je ne vois pas pourquoi je ferais valoir un poète faux sous prétexte de convaincre et de séduire. Mais sans ces faux-fuyants, ces mesquineries, ces défilades qui font les rétablissements heureux des négociateurs de chartes culturelles et collaborateurs en tous genres : lui, ce qu’il joue là, c’est sa perdition. Les litanies désastreuses des Poèmes indésirables, je les comprends maintenant comme une manière de se condamner. Se mettre en marge, s’installer, après guerre, écouteur à son compte, en poursuivant ses traductions de poèmes après la grande rupture avec tous, avec soi, voilà qui peut se lire dans les fragments laissés après sa mort, voilà qui explique la présence dans un même volume — mais qui n’était pas du tout le même — de poèmes écrits pour soi, rayonnants, puis de litanies politiques pseudo-prolétariennes, puis, le seuil franchi, de poèmes badins, ne disant plus rien que cette parodie d’existence heureuse, cette parodie d’existence, heureuse ou pas, cette béance : et les traductions elles-mêmes deviennent les traces d’un effort de plus en plus vain pour revenir à soi.

Ces trafics d’hommes de lettres, ces négoces, ces reconversions, le fait est que, par la manière dont il se met au ban, il y échappe. Collaborateur, oui, homme de lettres, oui, et j’ai été trompée, et je ne vois pas pourquoi je ferais valoir un poète faux sous prétexte de convaincre et de séduire. Mais sans ces faux-fuyants, ces mesquineries, ces défilades qui font les rétablissements heureux des négociateurs de chartes culturelles et collaborateurs en tous genres : lui, ce qu’il joue là, c’est sa perdition. Les litanies désastreuses des Poèmes indésirables, je les comprends maintenant comme une manière de se condamner. Se mettre en marge, s’installer, après guerre, écouteur à son compte, en poursuivant ses traductions de poèmes après la grande rupture avec tous, avec soi, voilà qui peut se lire dans les fragments laissés après sa mort, voilà qui explique la présence dans un même volume — mais qui n’était pas du tout le même — de poèmes écrits pour soi, rayonnants, puis de litanies politiques pseudo-prolétariennes, puis, le seuil franchi, de poèmes badins, ne disant plus rien que cette parodie d’existence heureuse, cette parodie d’existence, heureuse ou pas, cette béance : et les traductions elles-mêmes deviennent les traces d’un effort de plus en plus vain pour revenir à soi.

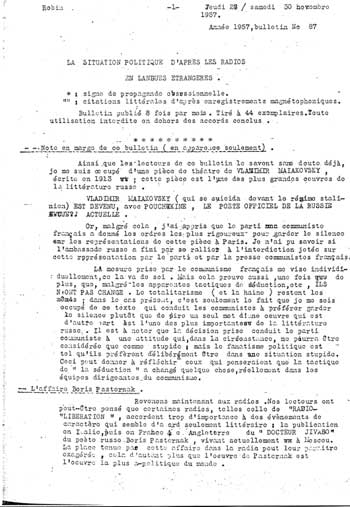

(illustration : photo archives Françoise Morvan )

Suite, partie 3