Yun Sun Limet | In Situ. Livraison 1

In situ. Le terme semble être courant pour vos amis médecins. Vous dites « carcinome » et ils complètent… « in situ » en hochant la tête d’un air entendu. Vous leur dites que la fois d’avant c’était moins grave, dysplasie canalaire atypique. Quand même. In situ. Et songeant à reprendre ma chronique « Buiten » laissée en plan au début du quinquennat de N. S. pour des raisons politiques (oui, même à remue.net on a des conflits politiques), je pense à ces mots « In situ ». Le contraire de « Buiten », nom que j’avais donné à cette chronique, et qui signifie « dehors » en néerlandais. Quoique. Qui, qu’est-ce qui est à l’extérieur et sur place ? Qu’est-ce qui est dans le lieu et en dehors du lieu ? Qui croit dire et observer de l’extérieur ? N’est-on pas toujours déjà englobé, in situ ? Et ne dit-on pas mieux depuis cette ombre intérieure, à soi méconnue, vers laquelle on ne se recentre que rarement, finalement. Requis que nous sommes en permanence par les exigences du monde, le travail, l’intendance, les enfants, et même parfois l’écriture, lorsqu’il s’agit d’honorer une commande, de répondre à des appels tout extérieurs à vous.

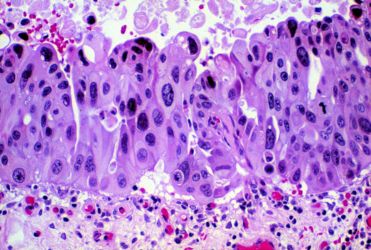

In situ. A chaque seconde, en vous, des dizaines de milliers de cellules se développent meurent se déplacent se divisent se nécrosent. Parmi elles certaines subissent des modifications anormales. Se développent.

Je sens se développer quelque chose. Je sais que c’est un texte, qui - pourquoi ? - sera plus proliférant et ample que ce que j’ai fait jusqu’ici. Banalement, on dirait que cela « part dans tous les sens ». D’où cette nécessité peut-être de canaliser, d’en rendre compte, d’ausculter. D’où cette nouvelle chronique d’un travail en cours. Des fragments de réflexions, des fragments de textes.

Il y a de la colère souvent. Des colères mêlées. Parmi ces colères, celle ressentie régulièrement face à des images, des événements. Démêler celle qui vient du corps et les autres.

Le mot « Liebherr » se lève et s’abaisse. Le bras métallique du bulldozer tombe sur les toits de bois, qui cèdent aussi facilement qu’un couvercle de boîte à fromage enfoncé par une fourchette. Le bras se relève, laissant les pans de contreplaqués s’affaisser encore, et pivote vers un autre cagibis, répète l’opération. Puis les chenilles avancent sur quelques mètres. La machine se positionne et le bras reprend son manège sur le toit de caravanes blanches, un peu plus résistantes, la mâchoire d’acier doit y revenir plusieurs fois avant de faire tomber les fenêtres de plastique, et de plier le plafond jusqu’au niveau des roues. Mais le résultat est là, la demeure est écrasée comme une canette sous le pied. Au passage, un fil à linge qui partait du haut d’un hublot vers un piquet extérieur pend entre les dents de l’engin, fibre inutile, dont il semble vouloir se débarrasser en remontant, mais sans plus d’importance que la chose coincée entre les molaires du mangeur de haricots mal préparés. Il n’y a personne aux abords immédiats de ces habitations ainsi détruites en quelques minutes. Personne pour s’interposer. Ils sont un peu plus loin. On les a maintenus à distance. Mais ils ne sont plus très nombreux, quelques-uns seulement pour accepter de voir de leurs yeux cette dévastation, et observer sans rien dire la destruction du lieu où ils ont mangé, dormi, veillé, fait l’amour, de là où ils se sont réveillés tant de fois, où ils se sont assis souvent en ne pensant à rien, ou en pensant trop au contraire, où peut-être ils ont chanté et ri, tricoté, cousu, fait la vaisselle, tordu le linge avant de le pendre à ce fil qui n’est plus qu’une trace sous la terre et les gravats. Ils n’ont pas pleuré, n’ont pas crié, ils ont juste vu. L’un d’eux murmure en français « Ce n’est pas bien. » Il le redira à la caméra qui est derrière eux. « Ce n’est pas bien. » Aucun pathos dans la phrase, cela sonne comme une excuse. Neutre, presque. Le ton est admirable, intolérable.

Ensuite on les verra encadrés par la police, on les verra partir avec leurs baluchons, ou les autres déjà plus loin en route vers d’autres lieux qu’on leur a indiqués, des hôtels de fortune juste une nuit, des centres de rétention, et pour les plus chanceux un endroit où se cacher.

J’entends les hommes qui ont planifié ces destructions dire qu’on ne peut pas laisser des terrains qui appartiennent à d’autres être ainsi « volés ». « Vous accepteriez, vous, qu’on vienne occuper un terrain qui vous appartient ? » Mais le propriétaire, ici, c’est l’Etat, et c’est lui qui a décidé d’en finir. Ne nous apitoyons pas, « ils se déplacent en grosses cylindrées ». J’ai éteint. Nous vivons dans un régime d’extrême droite, brutal. Il est difficile d’admettre le fait mais soudain l’évidence saute aux yeux, à l’esprit.

C’est le bruit d’une petite dévisseuse du dimanche, d’un bricolage amateur. Mais cela rentre dans de la chair. Une première fois. On respire lentement. Cela recommence. On souffle. Puis encore une fois. Trois fois, et puis quatre. Les gens par-dessus vous parlementent. Il est question de faire une deuxième injection. Difficile d’atteindre le bout du quadrant gauche de ce côté. Bon, on y va. Et la dévisseuse se remet en marche, atteint cette zone qui n’est pas vraiment anesthésiée. Et là, la douleur vous transperce. Des larmes coulent soudain sans que vous pleuriez. Heureusement, cela ne dure pas. Vous sentez le sang qui descend sur le ventre, on le tamponne, on vous nettoie sommairement et on vous laisse repartir dans l’attente du verdict.

Je ne suis plus jeune. Ne le serai jamais plus. C’est venu brutalement à vrai dire. On croit qu’on vieillit progressivement, que le processus est lent et insidieux mais non, cela arrive d’un coup d’un seul et c’est irréversible. Le visage qu’on voit dans le miroir est fatigué, irrémédiablement. Alors on triche un peu, on étale de la crème beige pour masquer le teint irrégulier et gris, les poches sous les yeux, mais tous les jours, en me regardant, je constate le fait, irrécusable. Je suis entrée dans la seconde partie de mon existence, qui sera peut-être plus brève que prévu, d’ailleurs, et je suis peut-être arrivée à mon insu dans le dernier tiers, dans le dernier quart, le dernier cinquième, le dernier…

Donc, dans ma pauvre petite vie, il arrive ceci. La biopsie dit : carcinoma in situ. Non seulement ils vous ont fait mal en allant prélever les petits bouts de chair mais ils reviennent avec une mauvaise nouvelle.

Non, pas un « journal ». Pas cela, de centième « témoignage » de cette chose devenue tellement banale. Il faut fédérer la colère à l’autre.

Et voilà que son prénom survient. Donia. Elle s’appelle Donia. « Moi, je ne peux pas rester là, comme Dimitri, comme le vieux Gary. J’ai peur. On ne s’est même pas dit au revoir, je suis partie avant de voir. J’ai marché droit devant avec un sac. »