Les émotions autour de l’université de Cergy

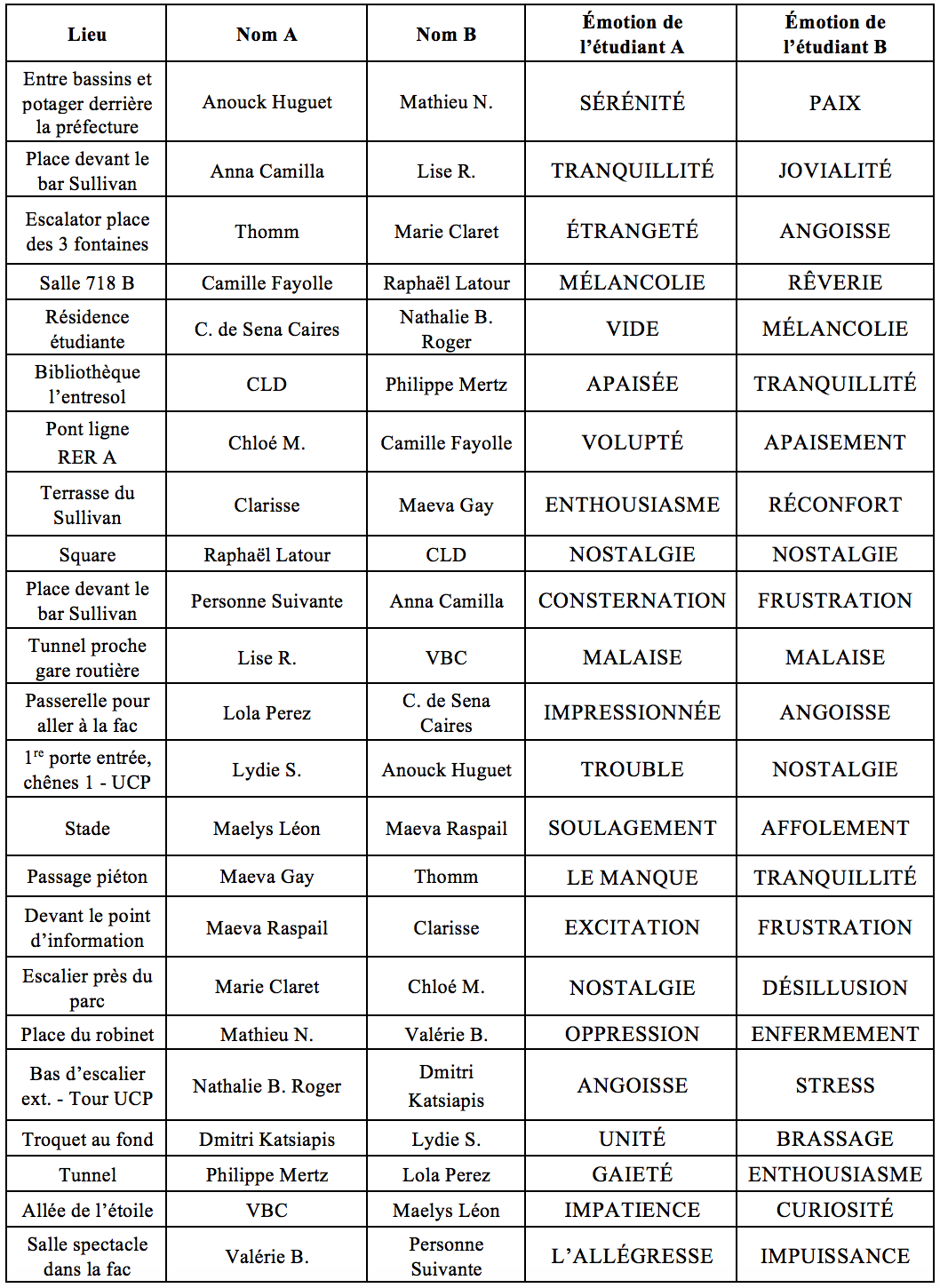

Le tableau ci-dessous récapitule les émotions de chaque binôme (un tableau plus complet est présenté en seconde partie de cet article avec notamment les commentaires des étudiants).

L’ensemble de ce dossier a été préparé par Anouck Huguet.

Tableau des lieux et des émotions

A : étudiant qui a choisi et montré le lieu.

B : étudiant qui s’est laissé guider et qui a écrit un texte sur le lieu.

–

C. de Sena Caires

Passerelle pour aller à la fac

Lieu de Lola Perez

Ensuite, j’ai chassé l’air de mes poumons. Par instinct. Pour combattre la nervosité, je pense. Sinon, pour étouffer mon euphorie. Ou tout simplement, pour inhaler de l’oxygène à nouveau.

Enfin, j’ai ouvert les yeux. Tu t’es dressée devant moi, le gris céleste se reflétant dans les panneaux de verre de ta façade immaculée. Alors je t’ai vue, redoutable. Et j’ai arrêté de respirer.

–

Mathieu N.

Entre bassin et potager, derrière la préfecture

Lieu d’Anouck

Quelque chose effleure l’horizon. Un souffle éteint la lumière,

éclabousse le monde. Ensanglanté.

Ces lieux que je noircis, que je dessine au charbon,

ceux qui changent de langage quand je change de visage.

La pierre se décompose, les eaux se taisent, écrasées par des tonnes de béton.

L’attente du noir illumine tout ; l’expiration du jour, le murmure silencieux des rêves qui s’évaporent, l’écho de ces bruits qui sont silence.

Sur la colline granitique, l’Hadès se cabre, figé dans sa course vers un ailleurs

où la lumière est noire.

–

Camille Fayolle

Lorsque le RER longe le canal

Lieu de Chloé

Mais déjà, elles s’éloignent, rapetissant comme fond un flocon au soleil, et disparaissent soudain, effacées comme de la craie sur un tableau par l’avancée imperturbable du train. Bientôt, je serai engloutie par l’obscurité sans âme d’un tunnel sans vie.

C’est un seuil, ce train, un espace liminaire qui ingurgite les kilomètres et les personnes sans indice sur le monde dans lequel il va les recracher. Que trouverais-je quand enfin je m’extirperai de ses entrailles ? Paris, peut-être noyée de gris, de pluie et de bruit ? Ou bien une ville asile pour les rires d’amis accueillis par la nuit ?

Rien de tout cela, peut-être, ou bien plus encore… Après tout, sait-on jamais où l’on va ?

–

Clarisse

Devant le point d’information...

Lieu de Maeva Raspail

Turbulence

Alors c’est un

plan

planté là

au milieu de nulle part

Et alors

elle me dit

qu’elle est venue

ici

Alors mais

quel drôle d’endroit

pour

placer un plan

pour

se repérer

parce que c’est

overwhelming

Et alors

il y a

des voitures

car c’est un

carrefour

pas de la marque Carrefour mais il y a un

Auchan pas très loin

je le sais mais déjà

on discute

Alors mais

un klaxon retentit et

paf

ça nous sort

de la conversation

puis on s’y recommence et

Alors mais

surgit sous mes yeux

le dos d’un pull-over

qui dit

Démons Come On

Alors je

le lis parce que

forcément c’est

surgissant

Mais je me

reconcentre et

c’est un peu de

small talk

parce qu’on ne se connaît

encore pas très bien

Alors mais

le rayon

capte mon œil et le

distrait

Zut, qu’est-ce qu’elle disait déjà

parce que j’écoute aussi

le soleil qui se couche

son rayon sur ma joue

et la

différence

entre la lumière et

l’ombre

qui tient à rien vraiment

espace délimité

Alors on

parlait de

théâtre je crois

puis d’un commun

ne-sait-pas-trop-encore

d’une révulsion peut-être

de l’universitaire

Alors mais

que je capture

ce moment

là où déjà pourtant

tout passe

en un instant c’est déjà

évanoui

dans le flux constant

du flot

de bruit

et de goudron

où peut-on

être

alors qu’on est

partout en même temps

Alors mais

un plan dans un endroit

si carrefouresque

faut-il fuir ou vaut-il mieux

en profiter

Comment mais que si trop d’infos on je tu un plan un klaxon

Demons-Come-On sur un pull over noir

si

l’instant

se

saccade

et

est

déjà

disparu

il n’y aura pas le temps

le temps de tout

saisir

et alors on

Comment traduire alors ?

–

Thomm

Passage piéton

Lieu de Maeva Gay

Paumée Geisha

Sur un bateau poisson-volant,

Mèches de jade et peau nacrée,

La pupille du mont sacré,

Loin des terres du soleil levant.

Dernières chaudes embrassées,

Entre ’’Poupée’’ et sa patrie,

S’éloignant à jamais du nid,

De ces eaux qu’elle a tant brassées.

À travers les vagues nippones,

Sous la grande étoffe étoilée,

Cachant ses larmes qu’elle tamponne,

Danse seule la Geisha paumée.

La fumée âcre des cigares,

Emplit alors le cabaret.

Mais ignorant tous leurs regards,

Chante ses accords étrangers.

Sous sa couverture de nuit,

Elle fait glisser les uniformes.

Ses yeux s’éclairent, son corps luit,

La frêle Geisha se transforme.

Alors sombre le port perlé,

Séduit par la Geisha paumée.

Et sous sa gorge une cordelette,

Tissée par sa langue violette.

–

Nathalie B. Roger

Résidence étudiante

Lieu de C. de Sena-Caires

Il y a eu dix secondes de silence.

Pieds joints, debout j’observe.

Gris.

Tout est gris.

Il y avait un peu de Sagan dans ce moment.

Mélange de noir et de blanc.

Mélange des paradoxes.

Toutes les nuances du gris sur la palette.

Ça sent même jusqu’au gris.

Elle veut me faire croire le contraire avec ses dents blanches, mais je sens bien que les souvenirs sont noirs.

Du gris.

Du gris partout.

Gris du béton.

Gris du béton de l’immeuble.

Gris du béton de la cour de l’immeuble.

Gris du béton de l’échafaudage de la cour de l’immeuble.

Moment unicolore. Je cherche les autres couleurs.

Des indices. Je ressens la pluie de ce jour-là. Le ciel gris.

L’attente grise pour des clés grises qui ne viendront pas.

J’ai froid.

Elle me sourit.

Je n’y crois pas.

Je cherche d’autres indices.

Il doit bien y avoir des témoins.

Faites entrer l’ami de la victime.

Je regarde les portes.

Aucune ne s’ouvre.

J’entends son sourire encore.

On monte des marches.

Le second lieu est là.

C’est ici que cela s’est passé.

Le 30 août dernier à 13h08.

Une émotion a été ressentie.

Debout, pieds joints, immobile.

Je l’observe, elle et son sourire blanc.

J’observe.

Des photos dans des carrés de travers sur son armoire où sont enfermés des gens avec du bonheur à l’intérieur d’eux.

C’était à Londres le 29 Août.

Par la fenêtre carrée, des conteneurs de ciment gris.

Vue sur béton.

On ressort.

Une araignée loge dans une arête du mur des communs.

Le sourire blanc préférera sa peluche anglaise comme animal de compagnie les nuits quand les araignées sont grises.

Derrière ses yeux qui brillent, je sens bien l’hémorragie d’eau salée.

Contenue.

Retour dans la cour. Et je les vois

Assis sur un rebord du mini-amphithéâtre :

La cour.

Comme des spectateurs d’un spectacle ancien qui se serait joué.

Ils discutent.

Et je la vois qui se détache.

En silence.

Comme au ralenti.

Doucement…lentement dans son dernier envol.

Ils discutent tous les deux.

La tirade.

La tirade.

Je revois la forêt les matins quand je marchais avec lui.

Ton teint de porcelaine à présent qui me récitait au temps où il y avait les goûters après l’école la tirade de Cyrano.

Le sourire blanc avance.

S’arrête.

Elle ne sait pas.

Elle ne sait pas.

Qu’elle est sous le platane.

Et qu’elle les piétine.

Elles et leurs nervures.

Hier encore vertes.

Aujourd’hui jaunes.

Demain grises.

Elle souille de ses pieds les derniers témoins de ce 30 août.

Grand père et Rostand rient.

Ils ont l’air de bien s’entendre là-haut...

–

Anna Camilla

Place devant le bar O’Sullivans

Lieu de Personne Suivante

D’après elle, c’est un lieu où l’on pourrait passer un bon moment (peut-être dû au fait qu’il est à la fois couvert et ouvert), se détendre, profiter du mouvement de la foule et du bruit apaisant des allées et venues des passants mais tout cela est gâché par l’architecture et la peinture verte qui recouvre les bâtiments alentour. Un contraste énorme gâche le plaisir que l’on pourrait avoir à passer du temps ici, comme si le manque d’esthétisme cruel du lieu était en soi un problème à la tranquillité et au calme. La peinture verte contraste plus encore avec le sol, sorte de mosaïque noire et blanche qui donne à la place une fière allure. Ce même sol affiche une large bande blanche, comme une espèce de « cicatrice » donnant une histoire à ce lieu, ou tout simplement une erreur de la part des ingénieurs qui ont préféré rendre une belle mosaïque au lieu de s’inquiéter des canalisations qui pouvaient céder.

Le contraste noir/blanc du sol attire le regard en même temps que les allées et venus de la foule nous hypnotisent, alors que les façades à l’allure verdâtre nous repoussent inlassablement.

Je ne saurais dire avec exactitude ce qu’en a pensé mon binôme, le terme « dégoût » est sûrement trop puissant, celui de « contraste » n’est pas non plus exact, peut-être que le terme « frustration » conviendrait car ce lieu n’est pas aussi bien qu’il pourrait l’être à cause de son décor.

J’ai donc redécouvert cet endroit, qui m’était devenu si familier que j’en avais éclipsé l’aspect esthétique, qui ne m’avait jamais vraiment effleuré l’esprit, tant je trouve que cette ville est un contraste immense, et tant je m’y suis conformée.

Je vois cette place comme un lieu calme, tranquille, un lieu de rencontres avec le bar, un lieu culturel avec le Conservatoire et le théâtre, un lieu de passage, un lieu où une multitude de choses peuvent se produire en moins d’une heure, juste en restant assis sur ses immenses marches à observer la foule silencieuse et bruyante. Je trouve que cette place est vivante et originale, ce qui est bien loin de ce qu’en a perçu ma camarade. Mais, attendons un peu qu’elle se familiarise avec, qu’elle y fasse des rencontres, qu’elle y passe du temps, et là, peut-être qu’elle oubliera les murs vert clair et les publicités aux couleurs mal choisies et que ce lieu deviendra, je dis bien peut-être, un lieu plein de bons souvenirs.

–

Maelys Léon

Allée de l’étoile derrière la fac et place des Arts

Lieu de VBC

Mieux tu avances et moins il y a de monde. C’est reclus, comme oublié quelque part. Un endroit où tu ne vas plus. C’est ouvert, des arbres grimpent dans l’espace, c’est vert, c’est estival, presque. Il y a des pontons, aux rampes en plastique, au sol cimenté.

Sur l’histoire, c’est un lieu de hasard, où il s’est rendu en suivant la signalisation. C’est comme une indication à se perdre. On poursuit sa marche sans savoir où l’on va, faisant confiance aux flèches railleuses. Puis, tu arrives là.

Tu arrives sur un non-lieu.

Tu arrives sur quelque chose d’abandonné, de délaissé avec une nature envahissante. Les ronces s’amassent, l’herbe grandit et tout autour paraît être une trace ancienne de coin estudiantin. Je veux dire, le chemin ne mène à rien et, en effet, c’est amusant. C’est un peu exaspérant aussi, dans le fond, par l’absurdité de la chose.

En réalité, il y a des portes qui permettent d’entrer à la fac, mais elles sont condamnées, chose d’autant plus curieuse. Il pense, peut-être que c’est à cause du plan Vigipirate, cela permet de ne pas rendre l’université trop ouverte.

Peut-être.

Avant, ce morceau de jardin égaré était habité, vivant. Il y a de quoi s’asseoir, de quoi se réunir. Et maintenant, c’est mort, tout a été déserté. C’est comme s’il n’y demeurait que des fantômes.

C’est la curiosité, la griserie d’avoir trouvé un lieu secret, un peu. C’est aussi le sentiment enjoué de suivre un chemin qui n’a pas de but. Tous les chemins mènent quelque part. Pas celui-là. Il s’arrête là où la végétation reprend ses droits.

C’est l’euphorie de se retrouver nulle part, la contrariété de n’être nulle part et l’amusement de la construction. On indique une voie à l’aboutissement inaccessible, pour une première approche de l’université, c’est un ménage de confusion, d’émerveillement et d’irritation.

C’est surtout, un sentiment de découverte.

–

Lydie S.

Le parvis de la Fontaine, brasserie du même nom

Lieu de Dmitri Katsiapis

Parvis de la fontaine.

Flot incessant de gens qui vont qui viennent.

Où tout grouille, où tout vit, où tout va vite

Le rade l’esquif la brasserie

le bateau ivre

on s’y embrasse sur des banquettes cramoisies

on y brasse une bière aux lèvres rapidement portée

papiers gras qui jonchent le sol une vraie marée

poubelles qui débordent et viennent lécher nos pieds

pas qui traînent

dalles usées

sentiments confus

brouhaha ininterrompu

tickets de jeux aussitôt grattés aussitôt jetés pas ramassés

entassement de rêves éveillés non consommés

consommer du dialogue impromptu

où tout le monde se dit tu

on y tue le temps

on y paie argent comptant

comptoir essuyé

sueurs mélangées

corps rapprochés

qui ondulent pour y faire entrer

dans un pas de danse légèrement esquissé

celui qui veut s’asseoir ou une place gagner

mégots en éventails colorés

sabirs d’ici et d’ailleurs

on y sert des frites à toute heure

ou une mousse au chocolat pour la ptite dame ?

et vous monsieur qu’est-ce que ce sera ?

un café serré, non allongé

mais on est quand même pressés

bavarder, oui, oui, on est bien installés

les mots peuvent faire des ronds de fumée

s’envoler pour rivaliser

avec des conversations nouées

au gré de ceux qui vont qui viennent

sur ce récif où l’on s’enchaîne

pour un instant ou une après-midi

eh quoi ! on peut bien s’en j’ter encore un d’mi !

à la brasserie

du parvis

de Cergy.

–

Chloé M.

Un escalier près du parc

Lieu de Marie Claret

J’arrache à la fin un souvenir de chiffon pour retenir l’aurore, ces valses en demi-teinte qui tenaient nos larmes ensemble.

– bal moderne –

–

Anouck Huguet

Porte d’entrée du bâtiment, Chênes 1, UCP

Lieu de Lydie S.

Retour à l’université

En passant cette porte, combien de fois, ne serait-ce que l’espace d’une seconde, s’est-on interrogé sur ce symbole imposant sans lequel le bâtiment ne serait rien d’autre qu’un immeuble sans âme ?

Avec un peu d’attention, on distingue une main fermée, le pouce incurvé et l’auriculaire déployé. Les lignes sont douces et bienveillantes. Elles rappellent celles d’un shaka, geste d’origine hawaïenne qu’on imagine avoir été placé-là, en signe de bienvenue. La main à peine posée sur l’emblème, je suis saisie de mille émotions et je retrouve les sensations d’autrefois.

Devant moi, le passé. À travers la vitre, les lignes de mon corps s’estompent et mon image se mêle à celle de la jeune étudiante que j’étais il y a vingt ans. Je tressaille. La foudre me traverse ; mon âme s’enflamme. L’espace d’un instant, j’ai vingt ans. Une puissante décharge électrique me percute. C’est une explosion dans la tête ; elle vient en un éclair me transpercer le cœur. Je le sens se serrer, se figer, attendant que je libère mes sentiments. Et aussitôt, devant moi apparaît l’avenir. Bousculée par ce tumulte, les morceaux du kaléidoscope s’assemblent. Je revois clairement le jour où j’ai fermé cette porte pour la dernière fois il y a vingt ans, presque jour pour jour. C’est un fouillis qui surgit du passé. Intactes, des sensations jaillissent du fond de mes entrailles et je comprends qu’elles étaient restées bloquées, là, immobiles, pendant toutes ces années. Et tour à tour ce sont des reproches cinglants, des remords, des peines, des joies, des désirs, la séduction naissante puis maintenant, le temps d’un instant : la nostalgie. Je saisis toutes ces émotions à bras-le-corps et les accepte toutes à la fois telles qu’elles se présentent.

Je me rends compte que cela fait déjà un moment que je suis plantée, là, devant la porte, et je croise le regard interrogateur de quelques étudiants qui me contournent pour ne pas me bousculer sur le seuil de l’entrée. Non, les sourires dubitatifs ou moqueurs ne me détourneront pas de mes pensées. J’accroche le regard de l’un d’entre eux et la parole étant entièrement inutile dans cette situation, je pense : « L’instant est important, les petits gars ! Passez votre chemin ; ne vous inquiétez pas, je gère ! »

Je dois maintenant me concentrer car j’ai absolument besoin de fixer ces souvenirs avant qu’ils ne s’effacent. Je veux les prendre comme ils me viennent, les vivre et réparer le puzzle de ma vie.

Cette année-là, j’avais été absente plusieurs mois à cause d’une maladie toute bête et je n’avais pas validé ma première année de master. Je revois le visage déçu de mon père ; j’entends ses reproches. Il estimait qu’avec un peu de volonté, j’aurais pu rattraper mon retard. L’humiliation n’est pas loin mais, j’avais pris soin de l’éviter.

Plutôt que des reproches, j’aurais aimé recevoir du réconfort. J’avais espéré que mon père me soutiendrait et qu’il m’encouragerait à poursuivre mes études, peu importent les échecs ou les réussites. Je vivais son regard comme une blessure.

Comment lui expliquer que ceux qui se sont portés en juge allaient justement m’empêcher de poursuivre mes études. C’est pourtant ainsi que je suis rapidement passée à autre chose et ce, sans même vraiment me poser de questions. Il faut dire que devant cette même porte, il y a vingt ans, j’ai rencontré un étudiant qui tout comme moi était de personnalité heureuse et dynamique, d’un tempérament plutôt festif. Sublime alchimie du destin, nous avions pris la décision de faire équipe et il est devenu mon mari. Alors, lorsque je me retrouve là, devant cette porte, il ne reste au final que de belles émotions. Nous avons passé ensemble les vingt années qui viennent de s’écouler ; des années heureuses avec la naissance de nos deux filles, des voyages autour du monde, de longs moments joyeux en famille et entre amis, des rires, des passions et des carrières bien remplies.

La relation avec mon père s’était apaisée avec le temps et nous nous retrouvions avec plaisir autour d’une bonne table, le dimanche à la campagne. Il y avait comme un je-ne-sais-quoi de non-dit entre nous, mais ce petit quelque chose n’avait jamais éprouvé le besoin de refaire surface avant ce jour. C’est d’ailleurs seulement maintenant que je prends conscience de ce non-dit. Il aurait été si simple de se parler. Comme si ne pas le faire avait installé un interdit.

Bien sûr, depuis, il y avait eu un CAPES et une carrière dans l’enseignement, mais au fond, cela n’avait rien changé. Ce loupé et ce pincement au cœur ont toujours été là, non loin, au détour d’un regard en famille ou lors d’une phrase prononcée par ma hiérarchie : « vous n’avez pas votre master » martèle encore la principale du collège dans lequel je travaille.

Mais tout est cycle et toujours en mouvement. Mon père nous a quittés l’an dernier et j’ai repris mes études justement l’an dernier. Cette place en master obtenue cette année est certainement significative du passé et un élan vers de nouveaux horizons. Bienveillant créateur de cette poignée de porte, je ne sais pas qui tu es, mais tu viens de faire remonter en moi de sacrés souvenirs. Je regarde maintenant mon reflet dans l’ensoleillement de la vitre et je perçois mon visage et ma silhouette plus nets que jamais. Je suis tout à la fois femme, maman et étudiante. C’est une belle aventure. Les formes de mes jeunes années se devinent derrière celles de la femme que je suis devenue, tel un bijou venant orner les traits d’aujourd’hui.

–

Lise R.

Place des Arts

Lieu d’Anna Camilla

Dehors et dedans

Les gradins semblent avoir été placés là pour que l’on regarde la vie se passer, comme dans un théâtre. Observer un microcosme qui, à mesure que la journée défile, évolue. Des gens qui trouvaient sûrement ce vert un peu trop criard avant de finir, sans même s’en rendre compte, par l’oublier. Eux aussi entendent le tintement des verres d’un bar, sentent l’odeur de la nourriture à emporter, regardent la pluie tomber sans qu’elle ne les touche.

Un ballon dans le dos, une pièce à jamais égarée, le visage d’un inconnu sur un écran géant. Il y a ici quelque chose de familier, qui jaillit et qui rit et auquel on s’attache. À la fois dehors et dedans, ouvert et fermé, mais toujours peint d’un vert apprivoisé.

–

VBC

Tunnel...

Lieu de Lise R.

Néons jaunes, puis verts puis bleus. Trente ans après, on découvre le nudge. Avec une lumière douce, vous comprenez, le bleu active les zones de la détente et de la bienveillance dans le cerveau, trente ans après on croit que changer la couleur des lumières changera les comportements. Peu importe la couleur, ce n’est pas le néon non plus. C’est ce néon, ce genre de néon, de ceux qui éclairent mal les endroits déjà trop sombres.

Car là-dessous, c’est une explosion sensorielle. On en prend plein la gueule, les oreilles, les yeux, le nez. Pas fait pour les humains mais pour les machines. C’était l’objectif : séparer les fonctions, circulation et déambulation, hommes et voitures. Fonctionnel, propre, utile, organisé. Il y a eu, comme ça, oh pas longtemps, ce que l’on appelait ségrégation verticale. Cela a juste duré quelques années, disons, quoi, une décennie ? Une fâcheuse tendance à la surélévation. À New York pourtant, On pose les tours sur le trottoir, Et tant pis pour le gigantisme et la sensation d’écrasement. Parce que là-bas, la tour est seulement tour, pas autre chose, On y trouve tout et tout le monde, comme un immeuble normal, sauf que c’est une tour. Ici, la tour est réservée à quelques-uns. Elle est symbole, pouvoir politico-financier. Plus haute, plus riche.

Parce que ségrégation verticale ne veut pas dire la fin de l’autre ségrégation, l’horizontale. La ségrégation verticale elle sépare des fonctions, pas des natures. Voiture, bus, trains en bas, personne en haut. C’est la ségrégation sortable, celle dont on a le droit de parler et même d’en débattre. L’horizontale alors c’est une autre histoire.

C’était le meilleur, le sommet de l’époque : le vide de trente mètres sous le parvis de la Défense, les voies de parking sous la dalle Olympiades, le centre commercial des halles. On était déjà fatigués peut-être. Ce n’était déjà plus dans l’air du temps, moderne on disait, quand c’est sorti de terre. On est juste avant les années 80. On avait déjà dégagé les pauvres, parce que derrière l’utilitarisme, la vraie raison était celle-là, dégager les bidonvilles de Nanterre, faire un gros truc au-dessus, pas toucher terre, les pauvres y ont mis leurs sales pieds, faire une île, avec une ceinture autoroutière, une île on peut en contrôler les entrées. Une fois qu’on a eu poussé les pauvres, il a bien fallu les reloger. Les bidonvilles de Gentilly ? Un peu dans les tours nuages, un peu à Argenteuil, et puis un peu à Cergy aussi.

Cergy, il devait rester du béton à couler sans doute. Alors voilà dessus dessous, une gare une dalle, des logements, des autobus, manque que la gens toi, toi et toi c’est neuf, beau, lumineux, C’était vrai d’ailleurs neuf beau lumineux ils l’étaient les appartements et ils le sont encore. Foutre une dalle sur une gare quelle idée. La même qu’aux Gobelins d’ailleurs. Une gare c’est mal famé. En même temps c’est la beauté de ces lieux-là, leur cortège de tous, putes, toxicos, écrivains en résidence parfois.

Avaient-ils ne serait-ce qu’un instant, pensé à ceux qui y vivent, y travaillent, y passent ? Au quotidien, après le rêve de l’architecte ? Après on a crié à l’échec urbain, c’est moche ! ça pue ! ça craint ! On a fait des passerelles, des passerelles partout, pour passer au-dessus de la frontière qu’on avait placée là juste avant, exprès placée là, des passerelles, des ponts, des jetées, désespérément pour raccrocher le sol, mais sur ces passerelles on a construit, promoteurs oblige, et alors on fait des ponts bâtis, c’est comme à Florence, on veut retrouver le sol et on crée un nouveau sol artificiel. Où atterrir ?

D’où vient alors ce même sentiment partout ? Oh il n’y en a pas beaucoup de ces lieux mais toujours c’est extrêmement précis, c’en est déroutant. Une unité de temps, la double décennie 60-70, de lieu, la région parisienne, d’action, les Trente glorieuses. De ces trois unités on a obtenu des lieux toujours pareils, non qu’ils se ressemblent en soi, mais on y est pareil. Le voilà le modèle, la vision urbanistique !

Rassemblons : on y voit mal, ça pue le gaz d’échappement, l’essence, la pisse, les bruits de moteurs, les trottoirs étroits. Sensation de ne pas être à sa place. De là, danger. Sol qui se dérobe. Danger.

–

CLD

Square...

Lieu de Raphaël

19/10/20xx

C’est un endroit tout à fait charmant, qui m’était totalement inconnu. Vous savez, vous pouvez fréquenter le même endroit depuis des années et ne jamais connaître le quartier. Et donc, après des années de vie commune avec l’UCP, je découvrais finalement cette sorte de parc. Au cœur de ce parc se trouve : rien. Le vide. La poussière au sol et les gravillons. Mais ce cœur n’est là que pour ceux qui le traversent. Nous, nous sommes là pour visiter, alors mettons-nous de côté et observons les alentours.

Commençons par le ciel. Le ciel est bleu, la plupart du temps, et le soleil était au beau fixe. Une journée somme toute idéale pour explorer !

Descendons un peu de ce temps pour trouver une famille qui entoure le lieu, et semble l’encadrer, le protéger, veiller sur lui (je dis "famille", car c’est la première chose qui m’est venu en tête pour parler des bâtiments voisins, je m’entends dire d’ailleurs dire à Raphaël "Lui, c’est le papa des bâtiments, et les autres ce sont ses enfants", car se détachait du paysage un bâtiment plus vieux, qui semblait avoir connu plus de choses de la vie, plus imposant, aux volets en bois de couleur noir, ce qui contrastait parfaitement avec les autres bâtiments qui se ressemblaient tous, à l’exception des couleurs qui étaient toutes plus ou moins pastel. C’est donc un lieu sécurisé, vous qui passerez sur cette route, la famille de pierre vous protégera.

La famille surveille donc plusieurs choses : un parc pour enfants, une boussole, une marelle, un jardinier, un biker, un pont et un siège. Par quoi voulez-vous commencez ? (Je vous sais indécis, je choisirai pour vous).

Commençons par le pont. C’est un pont assez spécial (surtout pour les personnes de petite taille) car on ne sait pas où il va. Des feuilles cachent son arrivée, peut-être est-il sans fin ? Raphaël me dit "Tu veux que je te dise où il mène ? – Non, ça gâcherait tout". La réalité ne sera jamais à la hauteur de l’imaginaire (sauf pour les gâteaux).

Face à ce début de pont se trouve un parc pour enfant. Il y a des enfants dedans, jouant, criant, riant, peu étonnant. Je ne m’y suis pas attardée.

À côté du parc, nous trouvons une boussole de pierre, où du moins une rose des vents à laquelle on aurait arraché les points cardinaux. Mais avant de pouvoir l’approcher, il faut suivre un rituel quasi-sacré, que je vais vous révéler : il faut traverser une marelle. (Oui, je sais, c’est une tâche complexe, mais camarades aventuriers, je vous connais de taille à affronter cette épreuve.) De plus, la marelle est utile, car son nord pointe aussi le nord de la rose, les deux se complètent. J’avoue avoir d’abord douté de son exactitude, me disant que c’était sans doute une rose des vents dessinée là, pour faire joli, mais Raphaël sort sa boussole, et, me regardant, dit "Si, si, elle est exacte". Je suis impressionnée, de plus, aux points cardinaux nord, ouest et est se trouvent un pilier de pierre. Je m’interroge "Qu’est-ce que ça veut dire ?", avant de remarquer que rien n’est là pour représenter le sud. Je pense d’abord : la marelle ? Non. Non ce n’était pas ça, elle était de côté. Puis, on remarque, plus loin, caché, serein, un jardinier. Pile dans l’axe, c’était forcément lui le pilier sud.

Nous nous approchons de lui avec mon guide, et je ne peux m’empêcher de remarquer un certain air serein sur son visage. Au-dessus de sa salopette bleue, on voit ses yeux fermés. Il a la main sur son arrosoir, et rien ni personne ne semble pouvoir perturber son sommeil. Nous ne l’avons donc pas embêté et nous sommes allés voir le biker, qui était face à lui.

Les jambes pliées, un large sourire s’affichait sur son visage. Sa veste jaune, qui tranchait avec sa moto rouge, était bizarrement à la fois sale et brillante, et il était imperturbable. Beaucoup pourraient se demander "Mais que fait-il là à attendre ?" la réponse est simple, il a perdu son guidon. Il est donc bloqué ici, en attendant de le retrouver. Il pourrait être triste ou en colère, mais comme je vous l’ai dit il sourit. Je me dis que c’est peut-être lui qui a jeté son guidon, afin de rester ici dans ce lieu si sympathique, protégé par la famille de pierre. Il ne doit d’ailleurs même pas souffrir de solitude, car à sa droite se trouve un siège, certes peu confortable, mais malgré tout posé là, au cas où quelqu’un souhaiterait discuter avec le biker sans guidon.

Et voilà, j’ai fait le tour de ce drôle d’endroit. Si je ne devais retenir qu’une chose, c’était la sérénité qui se dégageait de cet endroit, à la fois simple et ludique. C’est très certainement un endroit dédié aux enfants, ou à ceux qui ont de l’imagination, et c’est peut-être pour ça que je l’ai tant aimé.

Je vous conseille évidemment d’aller y faire un petit tour, histoire de voir, et je vous souhaite, camarades explorateurs de nombreuses et belles découvertes.

Aventureusement,

–

Philippe Mertz

La Bibliothèque universitaire des Cerclades

Lieu de CLD

On, les étudiants. Démuni de carte, vous restez derrière le portique. Peu d’endroits où vous ayez le privilège d’entrer, vous, et si peu d’autres. Et, ça ne durera pas. De là, un certain plaisir. Nulle injustice à ce que, une fois vos études achevées, vous laissiez la place à d’autres. Ce lieu ne doit pas être saturé d’oisifs, ou dilettantes. Surpopulation malvenue. Calme. Le repos des livres. Jusqu’à ce qu’une main énergique ou précautionneuse les saisisse. Elle aime être là, assise face à la rue, juste à cet endroit-là, qu’elle m’indique en s’y asseyant. Elle travaille autant qu’elle regarde. En contrebas, le chemin des Bourgognes, le prolongement de ce chemin, placette menant au supermarché. Il y passe du monde, toutes sortes de gens, l’humanité, de quoi l’inspirer pour ses nouvelles. Elle dit ne pas savoir écrire, avance des excuses pour sa syntaxe et son orthographe incertaines, comme une victime de l’école. Non, explique-t-elle, les victimes, c’étaient plutôt mes professeurs. Je peine à la croire, même la chaise de contreplaqué clair sur pieds chromés n’en revient pas de l’entendre se la raconter en dure des dures. Elle travaille et, regarder par la baie vitrée est une part du travail. On ne crée pas sans lever de temps à autre le nez de son cahier ou de son écran. Les yeux doivent respirer. Nous sommes tout au bout du premier étage de la bibliothèque, ils appellent ça l’entresol, me semble-t-il. L’espace vitré devant nous court sur une quarantaine de mètres à gauche. La ligne de tables blanches s’étend comme le zinc d’un saloon sur lequel voyagerait d’un bout à l’autre un verre de whisky ou un lait fraise dans un western sous tension. La chaise, quasi rocking-chair, elle s’y trouve comme chez elle, en épouse la moderne courbe, se confond, fondue en elle, femme-design aux pieds chromés, s’y trouve toujours, depuis toujours. Je ne la côtoie pas depuis assez longtemps pour supposer qu’elle puisse avoir connu une vie ailleurs, même si elle m’en raconte un peu. Installée ici, à regarder la vie dehors, à retranscrire sur son ordinateur les bribes d’existence, à les étendre, les suspendre, à tenter de leur donner forme de texte... Je regarde devant moi, assis sur une chaise semblable à la sienne. Je ne vois pas comme elle pourtant. D’abord, je dois le dire, je ne vois devant moi qu’une planche brune, un madrier, bouchant mon horizon. Pour voir les gens passer, je m’étire un peu, regarde par-dessus. Mais, elle, non. Elle observe en dessous, entre cette planche et le radiateur que je n’avais pas remarqué encore. Je me penche. Dans la rue, entre le radiateur et le madrier, m’apparaît un plan du quartier. Devant, la façade en travaux – Sans travaux, Cergy ne serait pas Cergy, dit-elle – la façade en travaux bâchée de plastique noir. La bâche est maintenue par des planches ici et là. Le ciel d’ici. Un immense Soulage, pas un mensonge, presque un soulagement. Le vent l’anime. Drôle d’endroit pour l’architecture. Des gilets jaunes et orange fluo sur les ouvriers. À droite, la place, en travaux également, cernée de barrières, bitume gratté, pierre, poussière. Les restaurants, snacks, kebab, pizzeria… Un jour, elle a vu un camion tordre un réverbère, scène hallucinante en ce lieu où les événements consistent en des gestes et des paroles ordinaires, des chuchotements. Les voitures, encore moins les camions, ne passent pas ici d’habitude. Les travaux encore. Il a heurté le pied du luminaire, comme un gag. Sinon, rien, aucun événement d’envergure. Une foule d’événements, petits en apparence, événements de la pensée, de la rêverie. Des voix qui tchuutttent tchuttent sususu... tout près, deux jeunes femmes, rire retenu, genre de soupir, « Vingt-deux, t’es jeune ! C’était trop drôle... J’te dis... vingt-et-un... C’était trop drôle... Et, profite... Il dit... Quoi ! Du coup, il avait vingt-cinq ans... » Plus forte et plus lointaine, voix masculine, sonorisée, dans l’espace commercial du bas. Une porte. Bruits divers sur les tables, insignifiants cliquetis... Les livres derrière nous, Pérec, Perrault, l’abbé Prévost, Proust... À l’initiale de mon prénom. Elle voit les moineaux, les pigeons, les parpaings, l’échafaudage remisé à gauche, l’immeuble gigantesque à peau de mouche bleue sur la droite, - Quelqu’un tousse à l’intérieur, les filles : « Vingt-et-un… C’était trop drôle... ». Quelqu’un demande le silence. Dehors, miel d’automne, heure des lycéens, leurs voix animées, panneaux directionnels : « La poste », « Square du diapason », « Pôle… sportif Manadas », « Lycée Alfred Kastler », « Fenêtre sous télésurveillance à maintenir fermée ».

–

Lola PEREZ

Passage...

Lieu de Philippe Mertz

–

Dmitri Katsiapis

Au bas de l’escalier, Tour UCP

Lieu de Nathalie B. Roger

Le lieu. Le rapport au lieu.

J’ai écrit un texte, à côté du sujet. De l’attendu implicite de devoir s’inscrire dans une démarche. J’écris beaucoup de textes, je pense beaucoup de choses, je n’ai pas toujours le temps de les dire. Je n’ai pas toujours la possibilité de courir la distance entre le point d’où je suis et celui où je suis attendu.

Je n’ai pas toujours la force ni l’envie de comprendre la règle implicite.

C’est pour cela que je crois en l’espace du dialogue, l’espace où nous essayerions, chacun à partir de sa position, sans vouloir se travestir, de parcourir la distance. La distance de l’un à l’autre. Pas un travail d’une journée, certaines distances passent la vie à se mesurer. Et on se dit je ne savais pas que tu étais si loin, si loin que je ne t’ai pas encore trouvé maman après toutes ces années.

L’espace standardisé du carrel me fait rire. Pourquoi tout est si fonctionnel ici. C’est quoi leur problème à la fin, à tous ces gens-là. (et qui sont ces gens-là)

La cage.

L’escalier.

Un zoo.

On penserait parfois que tout ce qui est obtenu est toujours obtenu, en l’arrachant, concession. Ne vous sentiez pas à votre place, pas tout à fait, sachiez que c’est un service que vous rend. Étudier, c’est une chance. Est-ce que vous appréciez suffisamment cetteuh……….. chance ?

L’escalier.

La porte qui claque, qui menace toujours tomber sur la gueule.

Après donc que Nathalie m’ait montré l’escalier, j’y suis resté assis, cet escalier. Jeune étudiant, châssis dans les hanches dévalait marches de fer comme s’il flottait jogger. Arrivé chaque palier, bruit d’enfer (c’est quoi problème plaque de fer, béance), et il reprenait sa course légère-rapide-jogger.

Bouton clé. Le bouton clé est cassé et la porte est toujours ouverte : pourquoi avoir un jour voulu fermer la porte des escaliers ?

Pourquoi ?

Signes autour :

– Découvrez votre job board (à éclaircir, je ne comprends pas ce que c’est)

– Alerte attentat, appel à vigilance (de qui de quoi où quand comment pourquoi derrière moi un couteau, attentat à la pudeur ?)

– Insertion professionnelle (quel petit objet dans le rectum ? Peut-on au moins discuter avant pendant après ?)

Dans la distance entre le monde et moi, comment négocier l’écart ?

Le langage ?

J’aurais voulu qu’on m’offre un café.

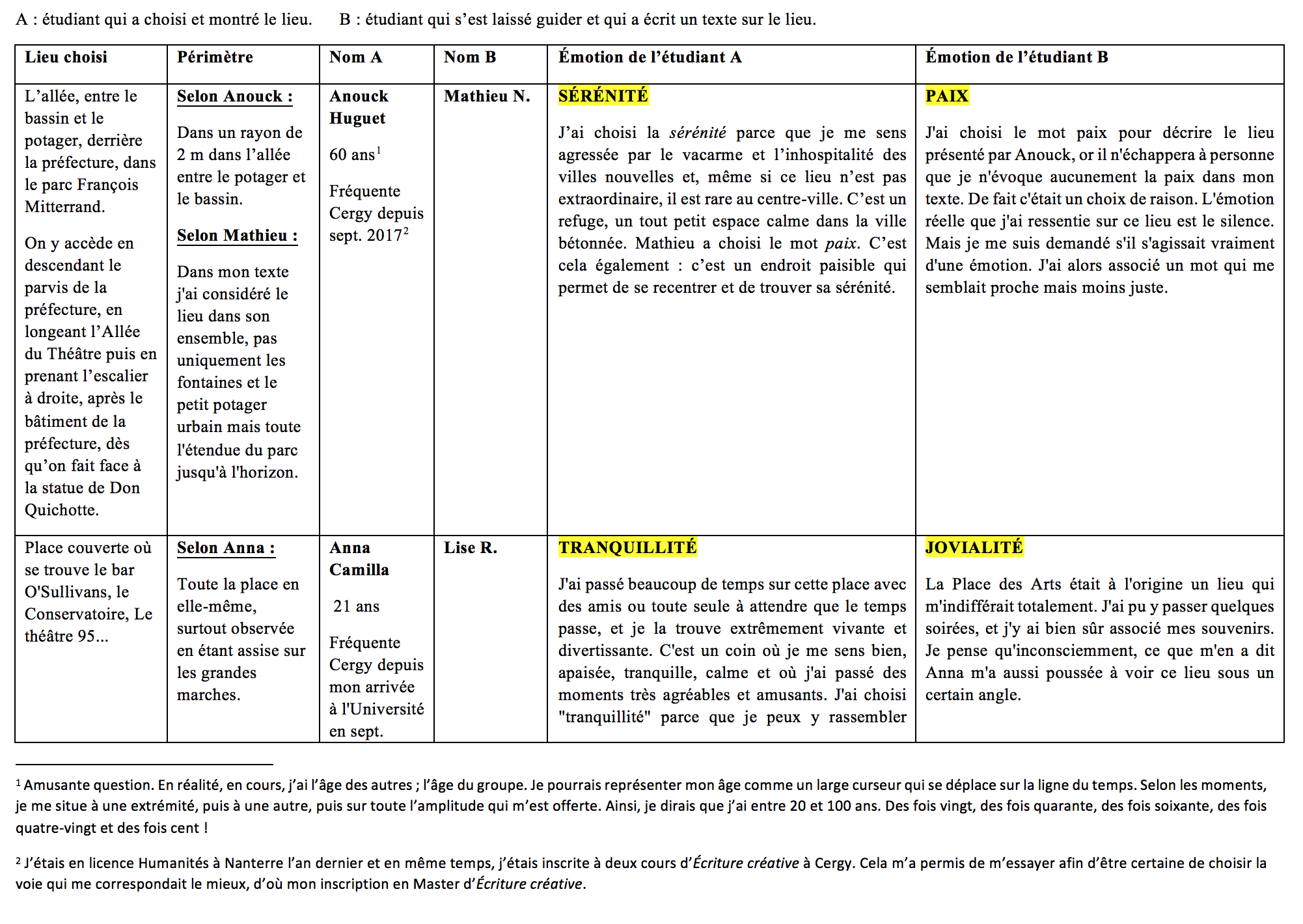

Impressions sur un élément du tableau des émotions

Tableau détaillé des émotions et des lieux

(pour voir le tableau en entier, cliquer sur l’image)

–

Nathalie B. Roger

Je bloque.

Je regarde ce tableau, il faut que j’écrive une analyse. Ce mot me bloque. Analyse… Peut-être parce qu’il y a un rapport avec le médical… L’attente des résultats tout ça…Avoir de bons résultats, surtout obtenir de bons résultats. Les bons chiffres. Pression. ANGOISSE.

Voir nos pensées, nos écrits, ce que l’on a vécu, comme ça enfermé, encerclé par des lignes noires qui montent, qui descendent… Ça m’étouffe… Claustrophobie des mots.

Je respire dans un sac à soupirs.

Je regarde à nouveau…

Fais défiler.

…

1993.

Lola précise sa date de naissance. ’’25 ans, je suis de 1993’’.

Ça me fait sourire. Ça m’émeut presque. Non, ça m’émeut vraiment. Je me revois avec Papa dans la cuisine assise devant le four où il fallait baisser la tête pour sortir la pizza.

Finale de la Ligue des Champions.

OM/Milan AC

1/0.

But de Basile Boli.

26 mai 1993.

Papa et moi, Papa à moi, pour moi et Lola dans le ventre de sa maman.

Cri de délivrance.

Nous 4.

En même temps, qui sait.

Peut être…

–

Camille Fayolle

« Dans le tunnel de la gare routière de Cergy préfecture ».

Incontournable parce que c’est le premier endroit que l’on voit de Cergy lorsque l’on arrive, et qu’il donne à redouter que toute la ville ne soit à son image.

Incontournable car je suis obligée d’y passer au moins deux fois les jours de cours, alors que cet endroit sombre, humide et qui exhale une odeur de sécrétions corporelles depuis longtemps rances, semble tout droit sorti d’un snuff.

Incontournable parce que je ne connais pas une seule personne qui ne se sente pas mal à l’aise ou angoissée dans ce lieu.

Incontournable, car en descendant le curseur au hasard, je suis tombé sur lui. Encore.

Je ne sais plus bien si cet endroit est hanté ou me hante.

–

Clarisse

Un point étonnant pourtant : les deux fois où l’émotion identifiée est exactement la même (nostalgie pour Raphaël et CLD, et malaise pour Lise et VBC, les étudiants invités dans le lieu précisent bien dans leur texte explicatif que c’est l’émotion qu’ils ont ressentie eux-mêmes, pas forcément celle de leur partenaire.

–

C. de Sena Caires

Ondulant le long de la plume,

Le serpent augural des âges libère peu à peu ses liens de papier.

–

Marie Claret

–

Lise R.

–

Lydie S.

–

VBC

Les notes(1) de bas de page(2) d’Anouck(3).

1 - Ces deux notes de bas de page qu’a introduit Anouck me provoquent un grand sentiment de tendresse. On y apprend beaucoup plus que ce qui était initialement demandé. J’ai un peu pensé au livre de Brice Mathieussant, Vengeance du traducteur dont la majorité du texte est composé par des notes d’un traducteur fictif.

2 - Il est vrai qu’on ne l’attend pas dans une salle de classe, ou alors effectivement, du côté du professeur. Pourtant c’est la beauté de ce Master que d’être ouvert à des profils différents.

3 - Et puis on y sent toute de suite une grande joie dans sa manière de décrire son âge, dans ce développement qui a l’air un peu incongru de prime abord mais si sincère et qui assume son rôle de doyenne.

–

Personne Suivante

(pour agrandir, cliquer sur l’image)

–

Anna Camilla

Les sentiments que l’on ressent en fonction d’un lieu dépendent donc de plusieurs choses : son aspect général, ce qu’il évoque ou ce qu’il rappelle.

–

Chloé M.

– Comme un rayon d’ambre qui incide au théâtre des jours.

–

Maelys Léon

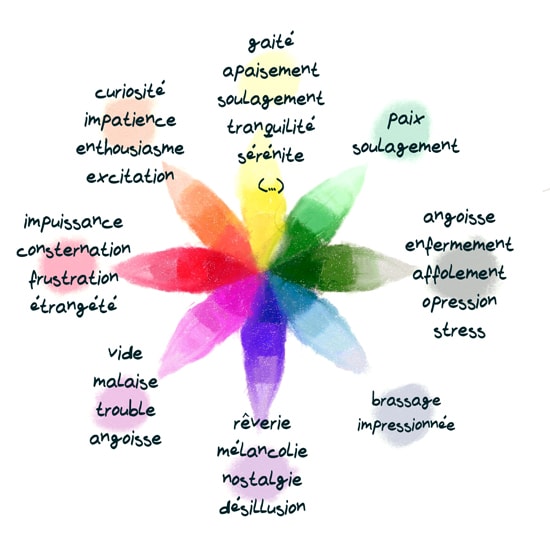

Néanmoins, on remarque le caractère antithétique fort de celles-ci : paix/oppression, enfermement/allégresse, volupté/désillusion. On note également une sorte de progression ou d’évolution entre elles : tranquillité/frustration, sérénité/nostalgie, stress/unité, rêverie/nostalgie. C’est comme s’il y avait une gradation narrative, une histoire derrière les émotions et qui provient d’une même personne. Elles relatent le récit inconscient d’une seule et même identité.

Ainsi, plus de la moitié de la classe a éprouvé deux émotions qui ont un lien entre elles (13/23), contre un tout petit moins de la moitié (10/23) dont les émotions s’opposent approximativement.

On peut objecter le fait qu’il s’agisse de sentiments ponctuels et influencés par un récit, une ambiance, de la musique, or c’est assez intéressant de constater comment ont été extraits ces mots censés saisir la sensation. Quand on les saisit toutes pour les mélanger et prendre de la hauteur pour tenter d’apercevoir quelque chose, on assiste peut-être à des esquisses de personnalités propres. Ceci est totalement hypothétique, mais sans doute peut-on déceler des êtres calmes et sereins (à une période P de leur vie) quand on lit Tranquillité et Gaieté, Étrangeté et Tranquillité, Enthousiasme et « Impressionnée » ; ou repérer des angoisses un peu plus personnelles comme le Vide et l’Angoisse, le Manque et le Réconfort, l’Angoisse et la Nostalgie.

Par ailleurs, il existe également un lien entre le temps de vie à Cergy et les émotions. Par exemple, les étudiants ayant vécu 1 à 3 ans dans la ville ont majoritairement éprouvé de la « tranquillité » (apaisement, sérénité) et à l’inverse, les nouveaux habitants de l’agglomération semblent plus propices à ressentir de l’anxiété et du malaise : impuissance, consternation, mélancolie, angoisse, frustration.

On n’oubliera pas les quelques exceptions difficiles à catégoriser comme le Trouble et le Brassage, le Malaise et la Curiosité qui sont, à mon avis, singulièrement propres à l’instant.

Ainsi, on dénote une sorte de fil rouge et indicible entre les émotions qui s’articulent dans une réciprocité intéressante, mais qui s’opposent aussi de la même manière. Choix d’un vocabulaire propre à son histoire et à sa personnalité ? Émotion unique au moment ? Indices sur l’état de l’âme ? Je crois que toutes les théories sont possibles.

–

Thomm

Par exemple :

– vous pouvez compter les émotions mentionnées par les uns et les autres (il y en a presque une quarantaine) et remarquer que 1/3 des mots ne sont pas des vraies émotions (j’ai écrit « 1/3 au hasard : je n’ai pas fait ce travail d’analyse)

– ou vous pouvez vous concentrer sur un lieu, et essayer de comprendre pour quoi deux émotions sont identiques, similaires ou différentes.

– ou faire une analyse en fonction des âges

– ou faire une analyse sur les périmètres (qui sont plus ou moins différents).

Concentrez-vous sur un point précis qui vous intéresse et essayez d’en faire une analyse.

Analyse de l’expérience 1

Si l’on considère l’ensemble des émotions qu’ont ressenties les participants durant cette expérience et les explications les accompagnant, on peut observer la récurrence directe et/ou indirecte, sans être proprement nommée, de la nostalgie. Selon Ekman, la nostalgie est une émotion secondaire formée à partir de la joie et de la tristesse. En psychologie, elle est également considérée comme un signe d’une potentielle forme d’anxiété voire de dépression. Si l’on ne possède pas, tout comme moi, un bagage littéraire important, il suffit de chercher cette émotion dans toutes les œuvres que l’on connaît de près ou de loin pour la trouver. À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust est un bon exemple de cette littérature qui tâche d’utiliser la nostalgie à des fins créatrices.

Certains étudiants ont décrit leur lieu comme des sortes de passages les menant d’un avant à un après, comme une cabine d’essayage dans laquelle ils pourraient se changer, se déguiser pour ce qui va suivre ou, au contraire, remballer le costume et se détendre. D’autres se sont rappelé des détails similaires à d’autres endroits, ont soudainement repensé à leurs parents, à leurs amis, à leur jeunesse. Ici, je ne crois donc pas trop m’avancer en affirmant que la nostalgie est liée au temps. De ce fait, l’expérience peut être comprise autrement qu’en termes de lieux et de positions, la géographie des émotions nécessitant peut-être cette quatrième dimension pour accéder à sa propre matière. Chaque lieu visité correspond à un instant passé dans la vie de chaque participant, le plus souvent sa première « rencontre », ou un événement marquant, solitaire, avec le lieu et les impressions que cette rencontre a provoquées chez lui. Ces impressions découlent d’une multitude d’autres moments, que je qualifie ainsi pour la proximité sonore et visuelle du mot avec le terme « mémoire », vécus ailleurs qui, souvent, sont décrits ou suggérés dans les descriptions données. Ainsi, l’expérience d’un nouveau lieu, d’autant plus quand elle doit être consciente et active, implique un appel à des souvenirs, à d’autres moments et à d’autres instants, en d’autres lieux.

L’Autre moment, l’autre endroit

Le Vague à l’âme

Dans le dictionnaire Larousse en ligne, la nostalgie est décrite comme un « regret attendri ou désir vague accompagné de mélancolie ». C’est un vague à l’âme, aussi il est indissociable de l’aqueux et ce désir est une rivière, un fleuve dont le cours a changé depuis la dernière fois qu’on s’y est laissé glisser et qui sépare l’objet de son propriétaire. Ainsi, on pense parfois à Vermeer, « du lac » en néerlandais, peignant des huiles sur toile au bord d’un canal. On pense à ceux qui longent ces berges lointaines, à des kilomètres du chemin tracé par nos propres pas, avec toujours cette envie en tête, retrouver sans le vouloir le chemin du retour. Mais on se refuse toujours l’occasion de le chercher, de peur de se rendre compte qu’on l’a peut-être tout juste oublié.

L’expérience illustre une tendance à la comparaison d’un endroit A à un endroit A+, porteur de sens, d’odeurs, de goûts qu’on ne sait plus retrouver. La peur que l’on ressent une fois dans le tunnel nous indique : « attention à la réalité ». Alors, nous préférons penser à cet autre endroit, cet autre instant qui nous rappelle ce que l’on a été et ce que l’on est, où nous étions et où nous sommes. Certains y trouvent du réconfort mêlé au manque, d’autres y puisent la force d’avancer sans se retourner, du moins, pas avant d’y avoir jeté un dernier coup d’œil.

–

CLD

La nostalgie.

–

Mise en page : Anouck Huguet