lire : osez le fantastique

Les livres de peintre sont rares, mais la façon qu’ils ont de faire exister le réel de façon sensible dans la langue, d’en construire la suggestion, leur permet un travail aux frontières de l’illusion qui en décuple la puissance.

C’est L’Autre Côté d’Alfred Kubin, récemment réédité par Corti, qui est l’emblème de ce fantastique-là : traversée de frontière qui n’aurait pas lieu si l’auteur n’était pas d’abord peintre. C’est le seul roman de Kubin, et les amoureux du Journal de Kafka savent l’influence déterminante que ce livre a eu pour la naissance de son univers fictionnel.

On pense forcément à L’Autre Côté en ouvrant Le Monde, et inversement de Claude Ponti, chez L’Olivier. Ci-dessous en note l’approche de J-B Harang dans Libération [1] Claude Ponti n’est plus, depuis longtemps, un auteur de livre pour enfants : son monde imaginaire, constamment traversé de langage, déploie une logique qui interdit tout cantonnement. Dans ses albums, ces livres qui traînent par terre, constamment relus, dans toutes les chambres d’enfants, son histoire de peintre n’est jamais absente. J’avais eu un peu de mal à rejoindre Claude Ponti dans sa première narration sans images, Les Pieds Bleus, peut-être parce que les conventions de la prose romanesque étaient trop strictes.

Ici, on est dans la ville, la ville immédiate, parfois reconnaissable et nommée (entre Saint-Paul et Bastille) et on traverse sans arrêt l’apparence. Un peu trop de noms propres par un dernier manque de confiance ? A un certain moment du livre, Claude Ponti mêle la ville à un atelier gigantesque d’artistes plasticiens. On croise même, réalisé, le Théâtre et son double d’Artaud, on suit la ville devenue univers de signes comme dans le Paysan de Paris. En note 2, un extrait.

[2]

Pourquoi y a-t-il des arbres dans les cimetières ?

Bien évidemment pour que les morts s’y abritent et prennent l’air. Que feraient-ils sinon ?

On se souvient d’un des textes fantastiques les plus étranges de Dostoievski : Bobok (retraduit il y a peu par André Markowicz). Dans Bobok, selon les heures de marée à Petersbourg, et qu’ils sont immergés ou non, les morts parlent. Chez Sylvain Coher, qui est un homme de la mer et du vent (en ce moment à la Villa Médicis, mais vit entre Nantes et Le Croisic ou La Baule), les morts peuplent les arbres autour du cimetière. C’est tout simple, en fait, et il n’y a même pas à s’interroger sur le pourquoi ni le comment. Et, de là, comme dans Bobok, de quoi parler sinon de nous, les vivants ou qui font semblant ? Le plus de réalité n’est pas forcément du côté qu’on croit. C’est une langue tendue, avec des lumières, on croise des passés âpres de la langue, et même Friedrich Hölderlin.

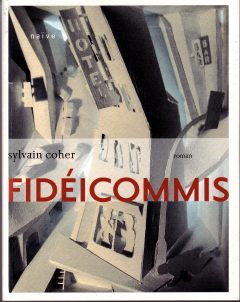

Il a franchi un sacré pas en avant, l’ami Sylvain Coher, avec ce Fidéicommis aux éditions Naïve : décidément, l’invention et le risque sont du côté de la "petite" édition. Cet extrait en note 3.

[3]

Le troisième livre, troisième approche fantastique, Gwenaëlle Stubbe chez Al Dante, plutôt catalogue de poésie.

Mais c’est qu’ici la jonction est obligatoire. Comme est obligatoire un détour par Michaux, dont la grande ombre ricane ici avec une vie bien rare, et complice. Rien que pour cela, ce livre est à défendre, offrir, promouvoir : c’est Gwenaëlle Stubbe, le titre Salut, salut Marxus. Dommage, Al Dante vient de se faire piquer son site Internet - Corti a eu le même destin récemment - : mais qu’est-ce qu’ils s’imaginent pirater comme fortune, ces cloportes du Net, à avoir volé le site Al Dante ?

Détour par Henri Michaux donc. Sur la prééminence du fantastique pour comprendre Michaux, et le reprendre aux poètes, lire ou relire l’indispensable Michaux ou le refus de l’enfermement- de Maurice Blanchot, chez farrago.

Un des points que nous sommes quelques-uns à soulever : avec la suite des rééditions augmentées de sa compile, L’Espace du dedans, Michaux a lui-même produit un best-seller de son oeuvre, à contre de tout ce qu’il promulguait, qui étouffe la démarche propre à chaque livre, en détourne les lecteurs, puisque L’Espace du dedans écrème dans chaque livre de Michaux les textes les plus percutants, mais nous prive du chemin récurrent qui y mène.

Or, ce qui fascine dans La nuit remue ou dans Face aux verrous ou dans n’importe quel livre de Michaux, c’est la convocation du poème pour l’intensité, et que depuis cette intensité on s’en va conquérir des énigmes qui, elles, s’affirment en prose narrative. Et sous forme de ces étranges et très brèves histoires fantastiques. Ce qu’affirme Maurice Blanchot dans l’essai farrago :

La manière d’être du mystère, pour Henri Michaux, c’est de s’imposer absolument en dehors de toute issue et de toute fin, d’être entièrement là sans qu’une explication quelconque puisse lui réserver un supplément d’existence. On ne comprend l’étrange que lorsque, n’acceptant d’être comparé à rien d’autre (et pourtant il n’a de réalité que par rapport à autre chose) il vous transforme réellement en lui.

Avec L’Espace du dedans, Michaux nous prive de ce mouvement, de l’appel au fantastique que traduit la rupture narrative. Le livre de Gwenaëlle Stubbe explore lui précisément, et volontairement cette transition, en se plaçant d’emblée à ce point de la bascule la plus instable, mais où seule la langue - comme chez Michaux - devient l’instance de ce qui reste de réalité. Reprenant aussi à Michaux l’éclatement des formes en amont de la narration, proverbes, fragments, images ou notations quasi journal.

Je ne sais rien de Gwenaëlle Stubbe, et Al Dante se garde bien de nous informer de quoi que ce soit, Nathalie Quintane non plus, à part que l’auteur se produit en lecture avec Charles Pennequin ? Mais il faut un sacré culot pour positionner d’emblée son écriture à cet endroit de l’invention fantastique en prose brève avec personnages.

Une galerie de gros plans avec rictus. Parfois chez Ensor, d’autres fois chez Fellini. Beaucoup de blanc et d’air qui circule, soulevant les mots, et les bribes plus raidies de phrase morte, la langue du tous les jours : on a lu Sarraute, ici, aussi...

En voilà juste un pour finir, au hasard la page 75 (il y a 118 pages) :

Toujours ces évidences que l’homme soi-disant n’a qu’une tête

C’est un homme en plusieurs parties.

Une partie de lui souvent file avec sa seconde tête.

Si vous voulez parler à cette tête seconde— Vous serez obligé Monsieur de vous adresser à lui en tirant très fort sur votre joue de droite !

Son bras droit de temps en temps accompagne sa tête seconde

où viennent (d’un peu partout) se percher d’autres bras

Ce qui le clôt en capsule.

Mais sa tête résiste par accélération de peaux pour maintenir sa position.

Cet homme cultive, actuellement, par son air soigné l’allure d’un banc public.© Gwenaëlle Stubbe, Al Dante

On serait un tantinet jaloux, voyez-vous, Nathalie Quintane (qui revient chez POL avec une Cavale qui ne fait pas spécialement dans le réalisme avec ses 21 débuts...) et moi itou...

Images : Alfred Kubin, 1877-1959.

[1] Et Ponti dans le vice versa

Un roman pour adultes par un dessinateur pour enfants.

par Jean-Baptiste HARANG

© Libération, jeudi 06 avril 2006

Claude Ponti, Le Monde, et inversement

L’Olivier, 304 pp., 20 €.

On a mis quelque temps à comprendre que la radio était un progrès par rapport à la télévision, puisqu’on avait réussi à supprimer l’image. Pourra-t-on dire de Claude Ponti qui enivre notre belle jeunesse d’albums superbement illustrés depuis des lustres, d’une fantaisie et d’une poésie sans la moindre mièvrerie, qu’il vient de franchir une nouvelle étape déterminante en nous privant de ses dessins ? Ce Monde, et inversement n’est pas le premier roman de Ponti, certes, deux autres ont précédé qui, sous couvert de fiction, ont dit les enfances d’Hercule (les Pieds bleus, L’Olivier, 1995) et de Victor (Est-ce qu’hier n’est pas fini ?, L’Olivier, 1999) qui ressemblent un peu à celle du petit Claude Ponti, né le 22 novembre 1948 à Lunéville, entre lune et ville. Mais le Monde, et inversement est le premier texte sans dessin où Ponti offre à des lecteurs adultes l’univers féerique et surréaliste des ses albums, avec ce pas de côté incessant qui brise chaque effet de réel à peine installé pour le sublimer dans la logique du rêve.

Le Monde, et inversement est un roman de proximité, il commence dans le quartier Saint-Paul où vit l’auteur, premières phrases : « Le jour où Edgar mourut, personne ne s’en aperçut. Seule Mlle Clapeau le vit s’effondrer à la sortie de la station de métro Saint-Paul. Comme il ressuscita aussitôt, elle ne se rendit compte de rien. » Résurrection mon cul, aurait dit Zazie, puisque les livres pour adultes se reconnaissent à leurs gros mots et qu’on s’y encule un peu (ici, c’est Pinocchio qui s’y colle page 39, vu que son nez est en bois dur et qu’il s’allonge quand il ment). A la fin, comme il faudra tout de même bien ressusciter, on n’aura pas vraiment quitté le quartier, malgré quelques détours par la lune où est mort et enterré, si l’on peut dire, le papa d’Hortense et de Hyacinthe, ou par l’île de la Daïmonne Callipyge, quelque part en Méditerranée entre Gibraltar et Bosphore, pour être imprécis, et où plusieurs habitants de l’immeuble, dont une jambe de bois, iront prendre racine. Car les héros du livre sortent tous du même immeuble sis au numéro 5 de la rue Dellastrada, et parfois contre leur gré, tant Mlle Clapeau (elle a Clapeau sur les os) et M. Freutin ont la conscience aiguë que « les locataires sont inférieurs aux propriétaires » (Freutin, dont la délicatesse reste à démontrer, sait que dans copropriété, il y a copro, de kopros en grec, c’est-à-dire la merde). Mlle Clapeau est une méchante femme qui trafique le courrier des autres (ils seront vengés) et donne un prénom d’homme à la petite fiole dont la moindre inhalation provoque un orgasme démesuré.

Georges Emmanuel Freutin écrit des livres pour les enfants, textes et dessins, c’est un sale type, il compte ses sous et bande mou. La liste affligeante de ses livres est disponible aux pages 98, 99 et 100 de l’ouvrage. Le quartier est victime d’une vague impressionnante et mystérieuse d’explosions de chiens,Edgar, le trébuché du métro, est conducteur de tour Eiffel depuis vingt ans, il est au chômage et prêt à accepter n’importe quel boulot. A moins qu’il ne ressuscite comme promis dans les bras d’un ange. A la toute fin, les remerciements de Claude Ponti vont « A l’alphabet, et plus particulièrement les lettres A, B, C, L, G, R, O, P », ce qui est ingrat pour le signe £ de la livre sterling sans lequel la page 283 ne saurait se vanter de la moindre coquille.

[2]

LA VOIX LA VOIE LE VOIR

LES 3V

LES TRAVÉES DU TEMPS

RÉTROPROSPECTIVE

L’exposition était sous un velum de trois cents toises carrées. Ils furent accueillis par des Portavadrouilles parlantes qui les suivirent, expliquant qu’elles étaient à leur disposition pour leur ouvrir le monde merveilleux des arts, des plasticiens présentés, et qu’elles restaient ouvertes à toute question qui leur viendrait à l’esprit.

Hortense sourit et prit la main de Jérôme.

— Viens voir, cette boîte-là, maman nous en a parlé...

Ils s’arrêtèrent devant une boîte en bois et aussitôt se déclencha un enregistrement caché dans la boîte qui reproduisait tous les bruits de scie, coups de marteau, râpe, ponçage qui avaient été émis pendant sa fabrication. C’était une oeuvre très ancienne, de Robert Morris (USA, né à Kansas City, 1931).

Hyacinthe les rejoignit et ils restèrent un bon moment à écouter la boîte raconter l’histoire de sa naissance. C’était assez joli, mystérieux et archaïque, quelque chose d’avant le numérique et les plasmas, une double incursion dans le passé.

Un peu plus loin un hommage à Thierry Mouillé (Né en 1962, à Poitiers) par Juliette verdana, (Installationniste, née en 1997, à Tahoma). Une grande table dressée, avec des reliefs dans les assiettes, des verres à demi pleins, des bouteilles vides. En approchant, on entend les conversations qui se sont déroulées pendant un repas de critiques artistiques et littéraires. Ils parlent de l’Ecole de Mouillé, de ses élèves et suiveurs et de Niluphardt Habrit, un critique légendaire, qui n’a probablement jamais existé, célèbre parce qu’il ne lisait pas les oeuvres dont il parlait. La discussion porte sur son existence réelle ou supposée. Un problème de non-réalité influente ou de prétention à l’existence sans incidence tangible, couramment débattue par les artistes contemporains et qui passionnait également les critiques inscrits dans le sensible quotidien à haute inférence subtriviale.

© Claude Ponti, L’Olivier

[3] A l’étage, c’est un lino rouge, aride et grumeleux, qui se hâte de cloquer sous ses pas comme un plastique-bulle. La lumière hésite, filtrée par d’épaisses jalousies. On la crooirait plâtrée, alourdie par la poussière en suspens. Pas de meubles dans le cadre des plinthes. Aucun lit à barreaux, pour les menottes et les chaînes. Pas de tentures rouge sang, ni de gradins rococo pour que les voyeurs se caressent. Un simple logement de fonction, pour une famille d’épiciers, pense-t-elle en bravant sa peur.

Une tapisserie immonde, marron, orange, avec des motifs grossiers.

Plus d’objets à traîner. Pas le moindre mégot. Si, tiens, un tas de de mégots sur le sol, juste devant elle. Près d’un sac de couchage sale, roulé dans un recoin. Un clochard, probablement. Elle frissonne : que ferait un clochard s’il la trouvait là, chez lui, avec sa jupe verte, à fouiner du pied dans son duvet ? Elle se raisonne, se reprend. Il y a suffisamment de poussière sur le duvet pour qu’on en déduise qu’il ne vient plus dormir ici depuis longtemps, le clochard.

Elle se penche, inspecte le sol en soulevant le duvet avec son pied. Pas la moindre inscription, pas la plus petite tache de sang.

Agat ricane, elle prend de l’assurance. Fantasmes, fantasmes ! Elle se rapproche des fenêtres pour tenter d’apercevoir, juste en face, quelque chose de l’hôtel abandonné. Plus rien ne sort des persiennes, déjà scellées par une rouille toute fraîche.

Fantasmes, fantasmes ! redit-elle, presque victorieuse.

Sur le point de repartir, un peu déçue finalement, un doigt de lumière grise appuie son regard sur un pan de mur. Du rouge, un bleu turquoise délavé. Un motif vague qui la surprend. Comme je viens de le faire, elle approche son visage du mur peint. Elle passe sa main sur un faux cadre, sur le trompe-l’oeil habile d’un interrupteur électrique. Trois lés consécutifs de la tapisserie ont été décollés pour dégager une vieille fresque, aussi absurde qu’un rêve mescalin. Une fresque, pensa-t-elle, un trésor : le rêve de tous ceux qui décollent leurs vieilles tapisseries ! Un paysage inquiétant qui se glisse, à droite comme à gauche, et certainement de toutes parts, sous les pans de la tapisserie. Secret d’alcôve, soigneusement recouvert de papier moisi. Papier années soixante-dix, nous semble-t-il à tous les deux. A cette époque, la peinture devait faire vieillote autour des meubles en Formica. On aura tapissé tout ça, vite fait bien fait, en marron, avec de grosses fleurs orangées. Presque un sacrilège.

© Sylvain Coher, Naïve