Anne Savelli | Décor Daguerre

Dans Décor Daguerre, il s’agit pour Anne Savelli, en regardant les arrières-plans du documentaire d’Agnès Varda, Daguerréotypes, de voir ce qui part de là : l’année 1975, Paris. Puis, dès le début du texte, l’enfance s’invite et l’autrice d’ajouter entre parenthèses : “(et voilà trois sujets au moins)”. La phrase suivante précise à nouveau le projet : “Un texte sans commentaires, sans parenthèses, décrochages divers”. Voilà donc, comme dans Décor Lafayette (inculte, 2013), la façon dont le texte retire le tapis sur lequel le lecteur vient à peine de faire un pas. Ceci étant établi pour qui n’aurait pas lu le livre, nous pouvons nous aventurer un peu plus loin.

Il y a une similarité, si ce n’est dans la structure précise, au moins dans la logique, entre Agnès de ci de là Varda [1], et Décor Daguerre. Ce hasard des rencontres, des événements, du calendrier, des jeux d’esprit comme le coq-à-l’âne, le Marabout-bout-de-ficelle, l’intervention naturelle du quotidien et des souvenirs mêlés, et qui a finalement quelque chose d’étrange alors même qu’il s’agit de coller à la vie, à son journal quotidien, à son fil de l’eau ; mais l’eau qui coule peut avoir quelque chose d’inquiétant. Cet involontaire, ce hasard qui forme nos vies et qui, rendu dans un documentaire, un film, un livre, révèle la “réalité brutale et sans signification des choses” (Vila-Matas [2]), quand d’autres structures narratives nous font croire que tout va bien et que le monde a un sens à l’aide d’une boîte à outils discursifs.

Il s’agit de structures molles, par opposition aux outils durs du storytelling (tellement solides qu’ils sont repris par le monde politique pour les campagnes électorales, défendre les projets de loi ; et s’il fallait un argument pour en finir avec la narration romanesque n’est-il pas là ?). Elles prennent ce qui vient du monde dans le filet d’une langue, d’un style, d’un ton, dans un courant plus important comme les voyages d’Agnès Varda qui vont de ci de là, de festival en invitation, mais avec sa manière de filmer à elle, sa voix-off écrite si reconnaissable.

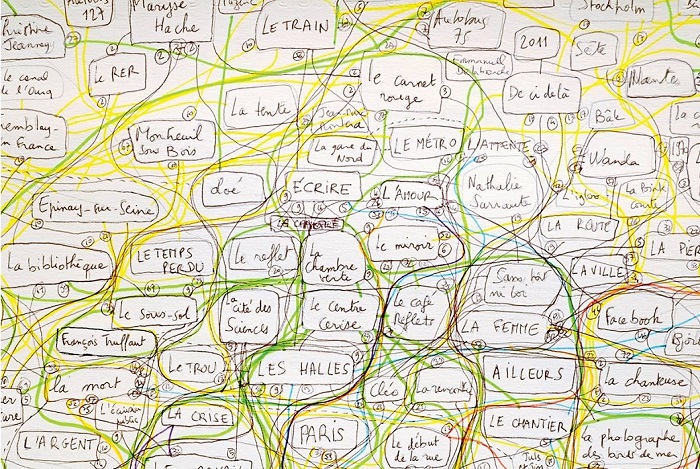

Dans Décor Daguerre il y a des ramifications qui viennent pousser aux extrémités de chaque idée lancée partant de l’année 75, d’Agnès Varda, du cinéma en général, de la photographie, de Paris,… Il s’agit de suivre naturellement le flux d’une pensée et de tous les possibles qui peuvent naître à chaque instant, en chaque lieu. C’est cette façon de ramifier, ce vertige des possibles, c’est par cette forme mouvante que naît une inquiétante étrangeté à la lecture de ce livre, expression qui sert à Freud pour évoquer la "terreur et la sidération devant certains récits". Il s’agit ici principalement de la forme car, si Décor Daguerre se laisse porter par les jeux entre passé(s) et présent(s) d’écriture, la filmographie de Varda, le cinéma (“Insensiblement, à longer la rue, d’autres films s’invitent, on le voit”, DD, #37), la photographie, l’enfance…, le texte n’oublie jamais combien toute structure qui peut nous porter est aussi une plaque tectonique en glissement permanent et imperceptible et qu’il peut se passer quelque chose de définitif à tout moment, s’il s’agit d’eau qui coule paisiblement, alors parlons de crue soudaine.

Tout le projet initial semble se diluer. — DD, #37.

C’est une écoute sensible aux vibrations possibles de la pensée, une porosité au temps et aux lieux, à ce qui arrive et pourrait arriver, sensible comme on l’est aux bruits d’un café où l’on écrit et contre lesquels on ne peut rien et avec lesquels il faut faire, c’est le monde qui vibre et modifie la surface d’eau de l’écriture. On peut aussi y voir une liberté dans l’association comme celle que pratique l’analysant et qui est le miroir de "l’attention flottante" de l’analyste.

Tout travaille insensiblement. — DD, #27.

Enfin, une urgence de dire, d’écrire, comme de courir pour ne pas rater le début d’un film diffusé à la télévision en 1977, grimper une rue qui monte au bout de laquelle il y a le “néant” (“le monde tombe au bout, tranché net”, DD #34)… Tout cela est si proche d’une forme vivante que c’en est déstabilisant, il ne s’agit pas (seulement) d’un journal (il y a des dates, des lieux, qui nous guident mais pourraient aussi nous perdre), c’est plus que ça : une forme de vie en mutation, une pensée en action. Le glissement de 1975 à 77 (qu’on peut considérer comme le climax du livre) en est l’illustration, d’un film l’autre, d’un rapport à l’image l’autre, du cinéma à la photographie, une plaque s’est déplacée, plusieurs se déplacent en réalité, un regard est déplacé, c’est aussi simple et dramatique que le temps qui passe, quelque chose emporte qui surpasse les structures qu’on pensait établies.

Image extraite du documentaire d’Agnès Varda

On n’en peut plus mais sans savoir de quoi, ce qui manque se déplace, voilà, dès que la faille se comble une autre fait surface, ça craquelle, et plus creusée encore, la partie est sans fin, pions ou dés, c’est pareil. — DD #48

Et la forme du livre n’est pas seulement transformée par rapport à des structures connues, elle se modifie à la lecture même, et cette écriture qui possède la mécanique en apparence simple de l’inattendu, parvient au miracle d’effleurer ce qui est, pour laisser au lecteur une liberté immense : il n’est pas enfermé dans un système. Plus précisément : le système qui fait ce livre lui permet d’être libre, et s’il y a une inquiétude, elle est alors similaire au vertige de la liberté devant "la réalité brutale et sans signification des choses". On préférerait être pris par la main, guidé, suivre les rails du scénario ; non.

Cette liberté est d’abord dans l’écriture, faussement diariste, tout peut y être intégré, il est possible de faire feu de tout bois, tout en tenant une ligne, en fait plusieurs, les ramifications établies, et déployées, déployables. Car n’oublions pas que, tout en étant en 1975, 77, 78, nous sommes toujours en 2013, au présent d’écriture sans lequel lire le passé est impossible. Ensuite pour la lecture, il s’agit d’une liberté donnée en affranchissant le lecteur de subir les vieilles recettes de la narration, de l’intrigue, et de le laisser se débrouiller avec tout ce qui se déploie dans le livre et qui ne manquera pas de se déployer aussi en lui, à la lecture, ce qui, prévenons le public, peut ne pas convenir à tout le monde. "Je n’aime pas qu’on me raconte des histoires" (AS).

Écrire, c’est à dire taper sur un clavier, ne plus avoir avoir beaucoup de batterie, pas de prise à proximité. Économiser les mots, avoir peur d’en perdre. […] Ce qu’il serait vital d’écrire avant l’écran noir, est-ce le moment de le chercher ? — DD, #21

Décor Daguerre, Anne Savelli. Éditions de l’Attente, 2017.

ISBN : 978-2-36242-062-7, 288 pages.

Lire également l’autrice sur son site, pour en savoir plus sur son cycle des décors.

Arbre mental du livre (détail), dessiné par l’autrice.

[2] "La séquence simple, l’illusoire succession des faits nous rassure. Cependant, il y a de grandes différences entre un récit confortable et la réalité brutale du monde : "Tout est désormais non narratif", disait Musil, habitué à un univers multidimensionnel, fragmentaire, un monde sans possibilités réelles d’accéder à un ordre comme celui qui a peut-être un jour existé et que Rilke crut entrevoir dans Les Cahiers de Malte Laurids Brigge : "Que l’on racontât, que l’on racontât, cela n’a dû arriver que bien avant mon temps. Je n’ai jamais entendu raconter personne." — Enrique Vila-Matas, dans Chet Baker pense à son art.