C’est peut-être à cause de cet « espace d’attente » qu’on écrit...

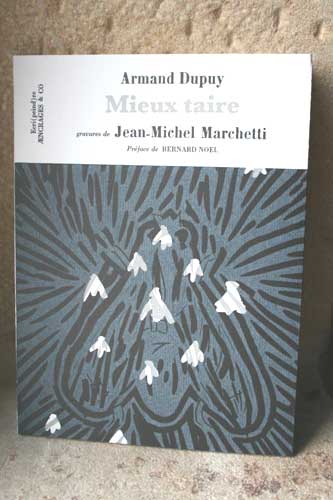

À propos de Mieux taire, éditions Æncrages & Co, octobre 2012

Il y a le réel à dire et le Parlant qui nous échappe. Armand Dupuy et Mathieu Brosseau se sont proposés de s’entretenir de l’un et de l’autre, - du parlé et de ce qui nous parle, malgré nous - à travers leurs livres, qui deviennent prétexte à un discours sur la place de la pensée, de la poésie entre l’intime et l’extérieur des sens, la place de l’homme entre le perçu, le percevable et les champs forcement ignorés.

Après « On ne sait jamais qui parle », premier entretien datant de mars 2009, remue.net publie aujourd’hui « C’est peut-être à cause de cet « espace d’attente » qu’on écrit... », qui prend appui sur le dernier recueil d’Armand Dupuy : Mieux taire (éd. AEncrage & Co, 2012).

Mathieu Brosseau – Cher Armand, lors de cet entretien, je ne t’interrogerai pas sur le paratexte ni sur les illustrations du livre Mieux taire. La matière centrale et nécessaire ne pouvant être que ton écriture elle-même. Je souhaite toutefois en savoir davantage sur cet en-dehors-du-texte fondamental qu’est le titre. Un titre pourrait être un programme, pourrait illustrer, répondre à une question ou bien d’autres choses encore. Le titre Mieux taire s’entend, je crois comme un impératif tempéré, une demande que l’on se fait à soi ou à l’autreen soi. J’aimerais que tu me parles de cette intimité : à qui s’adressent vraiment ces deux mots fondateurs ?

Armand Dupuy – J’ai toujours eu l’impression que la moindre phrase écrite ou parlée venait couvrir ou travestir autre chose et, par la même occasion, qu’elle venait taire ce qu’on aurait du (se) dire avant tout. En découle une sorte de méfiance envers moi-même : quand je dis ceci, c’est peut-être pour éviter de (me) dire cela, qui (me) serait peut-être plus difficile à entendre. Quand on essaye de dépasser ce manque à dire, et malgré toute la bonne volonté et l’énergie qu’on peut y mettre, on se trouve quand même baladé par le langage. On rate toujours la cible. On ne fait que Mieux taire. Il est donc possible que ce titre témoigne du paradoxe que je rencontre en essayant d’écrire. Il met en jeu ma propre honnêteté, ma propre intégrité. Pour m’expliquer plus clairement, je reprendrais bien volontiers ces mots de Lorand Gaspar que me recopiait il y a peu l’ami Marc Dugardin : « Nous avons le choix entre nous taire ou chercher à nous faire entendre entre les mots. » Cette phrase-là tombe à pic. Nous pouvons donc radicalement nous taire et nous retrancher dans un silence de mort ou bien nous mieux taire. C’est-à-dire parler quand même. C’est-à-dire ne pas tenter d’esquiver ou de résoudre le paradoxe, mais le vivre pleinement. Le peintre Serge Fauchier dont je me sens proche écrit, au sujet de son travail, « peindre, c’est aussi activer les blancs ». [1] De la même façon, écrire et dire permettent d’activer les blancs. D’activer ce qui est tu. Puisqu’on est incapable de (se) dire sans détour ce qu’on devrait (se) dire, il faut dire « autre chose ». Se contenter de ce qui se présente au fil des jours, par exemple, qui permettra éventuellement d’entendre en creux. C’est un peu tordu, soit ! Mais pour en venir aux termes de ta question, plus précisément, je ne pense pas que ce titre soit réellement et volontairement adressé. C’est plus une sorte de « clé » qui s’est déposée sur la face du livre, après-coup, quand il a fallu nommer l’ensemble. Cela dit, même si ces deux mots sont venus lorsque les textes étaient « bouclés », tu as raison... Ils évoquent une logique intime – pas vraiment une injonction – qui, à coup sûr, a gouverné l’espèce de conversation avec l’autreen soi qu’est le travail. Ainsi, ce titre propose peut-être une façon d’entendre ou de réévaluer les textes, à la lumière de cette logique. C’est d’ailleurs ce que suggère Bernard Noël dans sa préface « Ce titre Mieux taire est si bref, si discret qu’on a tourné sa page sans remarquer le sens qu’il condense : dès que l’on revient vers lui, tout change, tout l’espace du livre aussi bien que la nature des poèmes. »

Mathieu Brosseau – Toute expression ne serait alors qu’un écho d’une pensée essentielle qui nous échappe. L’écriture serait déjà reflet. Ne deviendrait-elle pas alors, elle aussi, prétexte au savoir de soi (se pose ici la question du Vrai) ? Or si tu tiens à "taire mieux", ce serait faire sens inverse. S’agirait-il de taire un savoir de soi qui pourrait advenir ? Entre quelles pensées, quels vers s’impose le silence ?

Armand Dupuy – Un reflet, peut-être bien, oui. Plutôt pâle d’ailleurs. J’ai cette impression, parfois, tant ce qui sort de mes mains me déçoit. Ce que je tentais d’atteindre se trouve ailleurs et reste « intouché ». Mieux taire, comme je te le disais, c’est pourtant ne pas choisir le silence de plomb. C’est persister malgré le constat d’échec et consentir à cette parole qui couvre d’autres paroles fondamentales et qui, paradoxalement, leur donne une chance d’a(d)venir. Enfin j’espère. Ce n’est donc pas « faire sens inverse », ni cultiver le paradoxe pour le plaisir. C’est toujours une tentative de se saisie de soi-même, comme tu le signales. C’est également une façon de se laisser gagner par le « monde ». Mais ça ne peut avoir lieu qu’au revers de la parole ou de l’écriture, si maladroites. Ça se passe peut-être dans le rythme du poème qui laisse entrevoir un peu ce revers. Voilà, il s’agirait d’essayer de trouver une sorte de porosité. Que quelque chose passe et se passe. Mais je crois que nous avons déjà trop « théorisé » autour de ce titre alors que, je le répète, tout ça n’est vraiment pas délibéré.

Mathieu Brosseau – Crois-tu qu’à l’instar des "vaches qui fabriquent du paysage lents dans leurs bouches" (page 31), nous pétrissons les mots avec techniques, avec le silence et la concentration de l’orfèvre, avec la lenteur et la minutie de son opération ? En somme, l’écriture requiert-elle un évidement ? Aussi, le vide cérébral est-il un préalable à toute écriture macérée, mâchée, mûrement travaillées ?

Armand Dupuy – Je crois que l’orfèvrerie n’est pas une affaire de vache. Et je me sens vraiment vache. Ces poèmes sont ruminés. Pétris, oui, mais sans autre technique que celle de tête. Si l’on peut appeler ça une technique. C’est plus un fonctionnement subi. Tu utilises le mot lenteur et j’adhère. Et, t’écrivant à ce sujet, je me rappelle un livre de Frédéric Boyer, Vaches, qui m’avait beaucoup touché. J’ai cette phrase en tête « les vaches sont nos pensées... », mais c’est peut-être approximatif, je ne parviens pas à remettre la main sur ce petit livre paru chez POL, il y a déjà quelques années. Il pourrait être intéressant d’entendre le vers que tu cite dans la proximité de ce livre. Je suis très lent. Chaque poème se stabilise après un long travail. Cette rumination, je pense, est une affaire de rythme. Il faut, pour pouvoir laisser le poème tranquille, que ça sonne juste. Il faut presque l’entendre ruminer lui-même, seul et sans moi. Mais il n’existe aucune contrainte particulière d’un point de vue formel, tout se fait à l’oreille. Quant au silence et à l’évidement, oui ! Une sorte poche plus ou moins « secrète » est nécessaire pour le ressassement et la macération. Mais cet espace est déjà là, il est inutile de le provoquer ou de faire le vide. D’ailleurs, c’est peut-être à cause de cet « espace d’attente » qu’on écrit...

Mathieu Brosseau – « Et que faire dans l’attente et que dire / je ne sais ; et à quoi bon des poètes en un temps de détresse ? » Par une forme de mélancolie de l’attente et du dire, Hölderlin interroge la puissance - ou l’impuissance, plutôt - du poète sur son réel perçu. Ton "Mieux taire" serait-il aussi traversé d’une mélancolie, c’est-à-dire d’un retrait devant l’épreuve absurde ou infranchissable ? Mais quelle serait précisément l’épreuve pour toi ? Quel serait ton réel personnel, si tant est que nous en possédons un ? Y a-t-il une nécessaire mélancolie du sensible ?

Armand Dupuy – Ces vers de Hölderlin valent autant du point de vue conjoncturel que du point de vue de la détresse personnelle, en déplaçant un peu les termes. Quel est le pouvoir de cette poésie qu’on tire du fond de notre petite détresse personnelle ? Que peut-elle pour les autres et pour nous-même ? Pas vraiment de réponse sinon la vague intuition qu’il faut continuer. Les poèmes de Mieux taire sont traversés par une forme de mélancolie, tu le notes, mais il ne s’agit pourtant pas d’un retrait devant l’épreuve. Je pense au premier entretien que nous avions eu, au sujet de ton travail. Je te demandais si ton écriture pouvait relever de la dynamique décrite par Patrick Watteau dans Docimasie : « Écrire dans l’obstacle / attendre que l’obstacle même écrive. » Et tu me répondais de façon positive. Aujourd’hui, je fais mienne ta réponse. L’épreuve, c’est-à-dire l’obstacle personnel – cet espace d’attente dont je parlais un peu plus haut, cette poche – est à la fois le frein et le substrat. Le frein devient le sujet, disais-tu, et le libère. C’est un peu ça. Je ne me sens pas vraiment libéré de quoi que ce soit... mais je suis au moins en mouvement. Ce n’est pas si mal. Je ne suis pas sûr, par contre, qu’il y ait une nécessaire mélancolie du sensible. Il existe tout simplement des sensibilités fort différentes, selon chacun, qui ne valent pas mieux les unes que les autres.

Mathieu Brosseau – Le recueil se compose de quatre chapitres (« Une pièce blanche », « Voir a des trous », « Moins mal » et « Si langue effeuille »). Dans les deux premiers, tu évoques la "vie sale" ou "les murs sales et seuls" et dans le dernier chapitre, tu écris, dès l’attaque : "les images s’apaisent dans le blanc des murs". Y a-t-il chez toi une recherche de la pureté par l’immaculé qui aboutirait à la sérénité de l’esprit ? Qu’est-ce qui fondamentalement t’incommode, te rend ou rendrait prisonnier des "murs" de la souillure ?

Armand Dupuy – Non ! Aucune recherche de pureté, vraiment. Je n’y crois pas, d’ailleurs, à la pureté. Si j’ai écrit « les images s’apaisent dans le blanc des murs », c’est que, ce jour là, quelque chose s’est en effet apaisé dans la contemplation blanche des murs. Et cela se reproduira peut-être. Mais ça n’a rien d’une grande vérité ou d’une généralité. L’immaculé ne m’apaise pas plus que la perception de la souillure, de la crasse et de la saleté de vivre ne m’incommodent. Tu sais Mathieu, j’écris des poèmes au fil des jours, ils sont donc fortement ancrés dans ce quotidien, de façon parfois très anecdotique. Et la composition en chapitre n’est pas une construction, c’est une succession de suites qui s’ouvrent, puis se ferment. La partie Voir a des trous, par exemple, est dédiée au peintre Jérémy Liron. Elle est rédigée en regard de son travail. Elle n’est pas une réflexion sur sa peinture. Les poèmes disent simplement comment certaines encres de Jérémy se sont articulées à mon quotidien, pendant quelques jours – et de manière durable, puisque cette « affaire » entre nous ne cesse pas. Ces encres se sont inscrites dans le travail en tant que portions singulières du monde. Il en est de même pour Si langue effeuille. Cette suite a été rédigée pour et avec des dessins de Dominique Spiessert. Les textes ont d’abord donné un livre manuscrit et peint à six exemplaires. Je me permets cette digression du côté des peintres, même si tu souhaitais, je le sais, te concentrer sur le texte proprement dit pour qu’on ne s’éparpille pas. Mais je dois tout de même dire que les textes n’auraient pas été ce qu’ils sont sans le passage des peintres dans mon quotidien. C’est une forme d’accompagnement sensible. Ils interrogent et déplacent le regard, le renvoient toujours à son ignorance, le renouvellent. Et les gravures de Jean-Michel Marchetti sont désormais indissociables de ce recueil – elle le constituent à part égale avec le texte – pour des raisons notamment affectives (voir ici). Mais pour finir de te répondre, je ne peux que te rejoindre sur ce point : j’aspire bien une forme de sérénité de l’esprit. Écrire y contribue. Je trouve parfois un apaisement dans mon ressassement – le côté vache – qui est aussi et peut-être avant tout, une sorte de bercement.

Mathieu Brosseau – Un terme file ton livre, le tisse, si je puis dire ; c’est le mot "tête". Il apparaît parfois considéré par toi comme une erreur du corps, une hérésie presque ou une "peine", un surplus dont on ne sait que faire ou dont on ne comprend le sens. Cette "tête" aurait un poids, une forme et des yeux pour voir, avec des "trous". Pourrais-tu nous parler de cette fonction du corps - voir - qui échappe, émet et reçoit ? Dans tous les sens.

Armand Dupuy – Oui... le mot tête. Il revient sans cesse. Il figurait d’ailleurs au titre du recueil paru l’an dernier chez Potentille :La tête pas vite. C’est un mot que j’aime et qui parfois m’agace à revenir trop vite. Il désigne tout à la fois la pensée, la mémoire, le crâne,... c’est un mot court et pas trop saturé dans lequel s’ouvre un espace assez vaste. J’ai parfois l’impression de traîner ma tête comme un boulet, avec une peine diffuse et pas mal de fatigue, tu as raison. Mais c’est avec cet indéfectible boulet qu’on entend, qu’on voit, qu’on pense. Il encombre mais il est nécessaire. Le « reste » du corps est un bon contrepoids... par exemple, avant de venir répondre à cette question, je suis allé fendre du bois qui m’attendait dehors depuis quelques semaines. Pour m’oublier un peu dans mes bras.

Mathieu Brosseau – Les animaux sont partout présents. Et tu écris, sur la fin du livre, « l’oiseau rentré toujours puis / ce dedans très lent qui cogne ». Y a-t-il en toi tout un bestiaire qui désignerait la frappe, le remue et la cogne, du réel au symbolique ? L’oiseau peut-il sortir ? Le doit-il ?

Armand Dupuy – Les animaux sont très présents, c’est vrai. Au risque d’être un peu décevant, mouches, merles, vaches et autres oiseaux sont d’abord et avant tout des passants, derrière et devant mes fenêtre. Des éléments du contexte d’écriture qui, bien sûr, migrent de leurs espaces à mon dedans, et de mon dedans aux pages. Sans doute qu’il me relient, tu as raison, à une sorte de bestiaire personnel qui représenterait des « états de pensée ». Les animaux sont des traits d’union, entre le réel et le symbolique, peut-être, même s’il faudrait s’attarder davantage sur ces mots pour savoir de quoi nous parlons vraiment. Ainsi, l’oiseau rentré fait-il allusion à une sorte de « chant » intérieur, une sorte de disposition qui résiste à tout ce qui cogne d’ignoré. Et cet oiseau peut sortir puisqu’il s’élance dans la langue. Dans son élan, on espère toujours qu’il peut nous sauver un peu, nous arracher à nous-même. En fait, même s’ils prennent une forme définie dans le texte, du fait des rencontres fortuites à la fenêtre – qui sont toujours un émerveillement – ces animaux sont sans doute des manifestations de l’animaux (mot qui s’est présenté dans l’un des poèmes), cette instance singulière et plurielle qui pousse. Toi, tu écrivais dans Uns : « Ils sont l’inhumain de mes jambes et de mes veines ». C’est exactement ça. Les animaux désignent souvent un point de butée vers quelque chose « d’inhumain » en moi. Je veux dire vers quelque chose qui se fait / défait, sans moi, sans que j’y puisse quoi que ce soit. Je te rejoins une nouvelle fois dans cette discussion que tu as eu avec Fabrice Thumerel : « L’animalité comme puissance de contact, ce qui touche la terre au plus près ». (voir ici et ici)

Mathieu Brosseau – Et pour conclure, je me permets de te poser cette question : peut-on vraiment terminer un poème ou un livre quand il n’est pas narratif ? Qu’est-ce qui selon toi donne secrètement le fin mot ? Bref, qu’est-ce qui fait tenir le poème ?

Armand Dupuy – Nous travaillons dans l’inachevé. Le sens se dérobe toujours, tu le sais. Un poème que je choisis de ne plus toucher, parce qu’il sonne juste à mon oreille – et c’est cette sonorité qui le fait tenir – n’est pas « fini » pour autant. Comme nous le disions, tel poème est sans doute venu couvrir ou travestir une autre parole (im)possible... L’image est un peu convenue, peu importe : un poème est une sorte d’iceberg, il est la partie émergée. Avec l’idée que la partie « invisible » n’est pas figée mais toujours en train de se faire et de se défaire. Que l’objet du travail soit narratif ou pas, je crois que c’est ainsi. L’idée d’inachevé me paraît essentielle. Rédigé par un scribe inachevé, tout reste inachevé. Le fin mot attendra.

Armand Dupuy, Mieux taire, éditions [http://www.aencrages.com/], octobre 2012.

[1] Serge Fauchier, Au revers de la couleur, Les affinités.