Atelier à distance 2

Pour ce deuxième atelier d’écriture à distance, j’ai reçu plus de vingt textes. Systématiquement je fais des retours. Je me permets de suggérer des améliorations quand cela me paraît nécessaire. L’exercice demande du doigté, de la nuance, de la précision. Dans un atelier normal, par oral, je peux m’adapter selon les réactions du groupe, reprendre, affiner. Ici, par mail, je dois peser chaque terme pour ne pas froisser, détailler pour être sûr d’être entendu. Systématiquement les auteurs réécrivent. Je relis. C’est à la fois palpitant et chronophage.

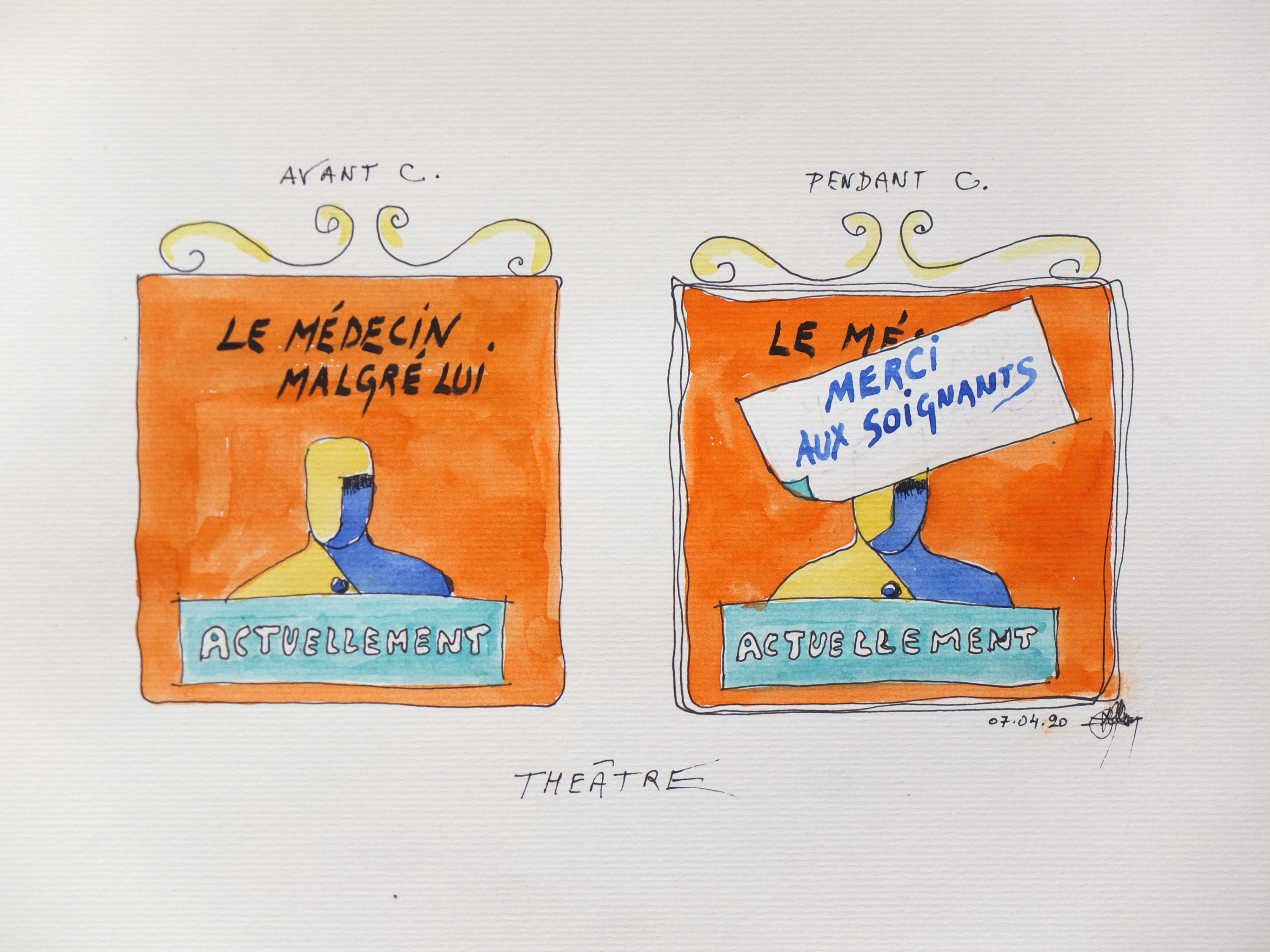

Il s’agissait cette fois de décrire un geste induit par le confinement, une action que l’on ne fait pas en temps normal, puis de s’interroger sur ce qui change en nous en ces jours particuliers. Je vous invite à découvrir quelques textes parmi la moisson... Et comme clin d’œil, je vous propose un de mes dessins de la série Avant C./Pendant C. (avec C. pour confinement bien sûr).

Bruno Allain.

Bruno Allain.

Clémence Vincent

Confinée

Tu passes devant le calendrier mural de la cuisine et tu le regardes.

Tu ne t’étais pas dit que tu allais le regarder mais c’est ce que tu fais.

C’est ce que tu fais pour la cinquième fois de la journée.

Et tu hais Kandinsky.

La date n’a pas changé.

La date ne change qu’une fois par jour.

Et les jours sont longs.

J’ai toujours eu extrêmement peur du temps qui passe.

Toujours trop vite. Jamais le temps de.

Mais maintenant.

Maintenant, le temps n’est plus le temps tel qu’on l’a connu. Le temps s’étire indéfiniment.

Et tu hais Kandinsky.

Tu avais acheté ce calendrier à la papeterie parce que tu avais besoin d’un calendrier pour « organiser le temps ». Un calendrier pour ne pas oublier.

Les rendez-vous, les horaires de la crèche, les dates de l’homme, quel jour tu iras le voir jouer au théâtre, quel jour les beaux-parents pourront garder l’enfant, les jours où tu pourrais travailler, les repas entre amis.

Ne pas oublier.

Se donner l’impression d’être débordée, d’avoir une vie bien remplie.

Ne pas oublier.

Tout était parfaitement organisé, millimétré et si seulement on avait plus de temps pour…

Maintenant les petits carrés du calendrier sont vierges et on ne voit plus que l’œuvre symétrique, colorée, sans âme. Une œuvre qu’on pourrait qualifier de « confinée ». Une œuvre qui ne demande qu’une chose : rester chez elle. Une œuvre détestable.

Tu avais pris ce calendrier à la va-vite parce que l’enfant commençait à faire un caprice et que tu ne voulais pas du regard assassin de la vieille à côté de toi. Tu n’aimes pas particulièrement cet artiste mais c’était mieux que les chevaux gambadant devant des soleils couchants ou l’évolution des tracteurs à travers le temps, alors tu l’avais acheté.

Mais maintenant, plusieurs fois par jour, il y a une chose, une seule, au milieu de tout ce plat bordel que je constate avec certitude :

Je hais Kandinsky.

Nouhoum Koné

L’humain a fait beaucoup de progrès. La science nous a permis d’accomplir des exploits comme aller sur la lune, envoyer des sondes ou des robots sur d’autres planètes, accomplir les greffes d’organes, les transfusions de sang et tant d’autres exploits plus beaux les uns que les autres.

Nous avons des avions, des voitures pour aller plus loin et plus vite mais aussi des avions de chasse et des chars de combat, des centrales nucléaires pour produire l’électricité mais aussi des bombes nucléaires.

Pourquoi ? De qui avons-nous peur ? Et qui sont nos ennemis ?

Dans la savane africaine où j’ai grandi, il n’y avait pas d’électricité. La nuit nous jouions au clair de la lune. L’un de mes jeux favoris était d’admirer notre galaxie la Voie lactée et de compter les étoiles les plus brillantes. Le jour nous ramassions les insectes, chassions les lézards. Les seuls jouets que nous avions étaient l’œuvre de nos mains. Souvent je restais admiratif devant une termitière : certaines faisaient la taille d’un homme adulte et plus d’un mètre de diamètre. Je m’arrêtais souvent pour les admirer. Il y a ceux qui remontent des entrailles de la terre avec des petites boules de boue pour colmater la maison commune, les bâtisseurs ; ceux qui entrent chargés croisent ceux qui vont à la chasse, les ouvriers, ceux qui ont une grosse tête dotée de deux mandibules démesurées qu’ils exhibent dans les différentes ouvertures de la termitière, des fois ils font la ronde pour s’assurer qu’il n’y a pas de danger .

Quant aux fourmis cultivatrices de champignons elles construisent des autoroutes de plusieurs kilomètres qui joignent plusieurs fourmilières à travers la savane, bien propres et entretenues, sur lesquelles le trafic est dense, ça court dans les deux sens, il y a les coupeuses de feuilles, les ramasseuses, celles qui déménagent des larves, elles semblent pressées comme s’il y avait un prix à gagner.

De temps en temps il y en a une plus grande que les autres avec une grosse tête qui prend son temps au milieu de ce trafic pour assurer la sécurité, elles sont plus nombreuses autour de la fourmilière comme pour veiller sur les nettoyeuses, elles n’hésitent pas à attaquer tout envahisseur et donnent leur vie pour sauvegarder la fourmilière.

Notre humanité est malade de cupidité. L’égoïsme, l’individualisme nous rendent sourds et aveugles, chacun pour soi, les forts violentent les faibles, les riches prennent aux pauvres et les méprisent, ceux qui ont les armes de destruction massive se consultent et décident pour les autres.

Des projets pour la lune et d’autres planètes.

Allons vers les termites et les fourmis, considérons leurs voies et devenons sages. Elles n’ont ni chef ni inspecteur, ni maître, leurs soldats ne possèdent pas d’armes redoutables, elles préparent leur nourriture en été amassent pendant la moisson pour avoir de quoi manger, chacun accomplit son devoir avec joie et empressement, il y a ni grève, ni syndicats, ni voleurs.

La paix que produit le travail bien fait.

Garance Malard

Tableau flou sur fond net

Je suis une femme d’ordre. J’aime que chaque élément ait une place au millimètre près, une inclinaison précise, un alignement net. J’aime que les choses soient claires et les espaces lisibles. Mon intérieur est limpide, les objets qui le constituent sont intelligemment positionnés en fonction de l’esthétique et de la nécessité. Je suis ce qu’on appelle une monomaniaque. D’ordinaire solitaire, j’ai les pleins pouvoirs sur cette problématique psychique. Dorénavant me voilà confinée avec maman, papa, et Jules, mon frère. Ce dernier n’a pas le sens du parallélisme, et c’est un euphémisme ! Chaque jour, Jules se munit de sa casquette béret pour se promener au jardin. Lorsqu’il rentre de son bol d’air quotidien, Jules accroche sans cesse son couvre-chef sur le coin d’un tableau situé à gauche de la porte. Le déséquilibre se crée, le tableau s’incline vers la droite. D’aucuns pourraient naïvement penser qu’il suffit de décrocher ledit chapeau pour redonner au tableau son alignement d’antan, mais n’en faites rien ! C’est un mirage dont se gargarisent les désordonnés. La symétrie entre la ligne du haut de mur, et la ligne du haut de cadre demande une minutie d’horloger.

Premièrement, tu enlèves le chapeau du coin du tableau avec une grande délicatesse afin que le tableau ne bascule pas de l’autre côté à la manière d’une balançoire.

Deuxièmement, tu ranges le chapeau à la place prévue à cet effet.

Troisièmement, tu te munis d’un niveau à bulle qui se trouve à la place prévue à cet effet.

Quatrièmement, tu te munis d’un mètre qui, selon toute logique, est placé au côté du niveau à bulle à la place prévue à cet effet.

Cinquièmement, tu positionnes le niveau à bulle le long du haut du cadre, tu inclines méticuleusement l’œuvre vers la gauche jusqu’à ce que la bulle soit au centre, ceci indiquera que vraisemblablement, le haut du cadre est droit.

Sixièmement, à l’aide du mètre tu mesures la distance entre un coin du tableau et la ligne du haut du mur.

Septièmement, tu répètes le sixièmement en partant de l’autre coin.

Si pour le sixièmement et le septièmement tu obtiens le même résultat, ton tableau est parfaitement aligné !

Après avoir effectué à la lettre ce mode d’emploi, je me positionne à distance de cent soixante centimètres du tableau, soit deux fois sa diagonale, soit l’espace conseillé pour apprécier une œuvre, ainsi, j’admire, orgueilleuse, la précision parfaite de mon travail.

Le bémol c’est qu’à songer aux lignes, tu oublies la tête de ton tableau ! Est-ce un portrait ? Une nature morte ? Un paysage ? Ma foi je n’en sais rien ! Ma vue est obstruée par mes velléités de symétrie. Lorsque j’observe ce tableau je vois ma maîtrise du parallélisme, deux lignes semblables qui ne se rencontreront jamais, pareilles à des rails de voie ferrée qui filent à perte de vue, un voyage, en somme, pas cher et écolo ! Jules chercherait-il à faire dérailler la Terre ? N’est-ce pas l’ordre planétaire qui flanche sous le poids de sa négligence ? Le déséquilibre du tableau est-il une allégorie du monde ? Si oui, suis-je la Greta Thunberg de mon intérieur ? « Jules, serais-je la Greta Thunberg de notre intérieur ? » ironisais-je, « Moi c’que j’en dis c’est que t’es aussi casse-couille ! » me lance Jules en s’emparant de sa casquette, en direction du jardin. Je me retrouve seule face à la vacuité de mes interrogations.

Si je suis maladivement attachée à l’ordre de mon champ oculaire et spatial, c’est que mon esprit, lui, est un bordel innommable. Je suis une angoissée de compétition, « un cas d’école ! » disent les psychologues, « Antonin Artaud ! » fantasment mes amis, « une véritable emmerdeuse ! » dit Jules, « Comme on en fait plus ! » ajoute papa, « Ils exagèrent ! » temporise Maman.

Hormis la scarification et autres fantaisies dues à mon déplorable désordre psychique, le confinement légitime mes afflictions quotidiennes : peur des autres, hypocondrie, claustrophobie, insomnie, désir compulsif de propreté, démence liée à la mort, névroses, angoisses face au contact physique, agoraphobie, nostalgie. Du reste je me sens comme un poisson dans l’eau. J’étais « dégénérée », me voilà passe-partout ! C’est une ascension fulgurante non négligeable dans ma vie sociale. « Le plus extra’ en ces temps-là, c’est que tu n’as plus à te creuser la tête afin d’inventer des bobards pour esquiver les soirées ! » dis-je à Jules en interceptant de justesse la casquette qu’il s’apprêtait à mettre au coin du tableau, « T’es irrécupérable ma pauvre vieille ! » répond-il farceur, il enquille « Y a tout qui s’effondre, toi tu te réjouis de plus avoir à communiquer ! » Jules a raison. Depuis que je suis ici je n’ai que faire de l’état du monde. J’ai oublié la tête du tableau. Je contemple à un mètre de distance, soit l’écart réglementaire, le parallèle superbe entre mes angoisses coutumières et la panique générale. Par la fenêtre du train, j’admire ma lande navrante où jamais il n’y a eu tant de monde. L’anxiété est-elle le Châtelet-les-Halles du confinement ? Lorsque le Finistère se transforme en centre commercial, une question se pose : Le Covid-19 pose-t-il sa casquette sur le coin du cadre ou s’empare-t-il du niveau à bulle ? Peut-être qu’à trop regarder le tableau on oublie le fond. « Au pire tu fermes les yeux ! » conclut Jules.

Plume d’encre

Biffer

Encore sortir mon crayon pour biffer. Je ne fais plus que ça. En plus de ne rien faire. Depuis deux semaines je recouvre avec application chaque rendez-vous, rendez-vous que je note toujours soigneusement dans mon agenda pour ne pas les oublier, je recouvre donc chaque inscription d’une double barre, deux traits entre lesquels je note en écriture majuscule – en mini-majuscules s’entend – le mot "annulé". Je trouve ça triste. Tout ce temps perdu. Toutes ces rencontres perdues. Tout ce bouger perdu.

Je regarde les doubles pages de mon agenda. On dirait presque un tableau moderne. Voilà ce qu’il est devenu : un ersatz d’art contemporain, de "bad art". Peut-être devrais-je varier le trait, y mettre de la couleur, tracer mes traits parallèles dans un autre sens, car ils semblent pour l’instant balayés par un vent à sens unique, je dirais un vent de sud-ouest. Un vent mauvais. Imaginaire, mais mauvais.

Enfin ce graphisme concerne surtout les deux premières semaines. Ensuite les traits se raréfient. C’est comme si j’avais eu l’intuition de prendre moins de rendez-vous pour la suite.

Néanmoins ces ratures en diagonale font penser à des drapeaux en berne, ou encore à des enveloppes de faire-part de décès aux bandes grises caractéristiques qui ne laissent subsister aucun doute quant à son contenu. Mes rendez-vous sont morts, du moins au point mort. La vie est gelée, enfermée dans une immobilité où elle doit se réinventer. La vie git sans vie. Comment cela est-il possible ? C’est insensé. Pourtant c’est ainsi. Pour l’instant.

Je suis en mode survie. J’essaie d’en faire un mode sur-vie. Transcender l’immobilité. Dégeler l’atmosphère. Alors pour me déplacer dans mon logis parisien, je trottine, d’un petit trot tranquille, sur le modèle japonais. A petits pas. Histoire d’avancer.

Illusion. A l’image de cette vie en Occident ?

J’apprends donc à ne rien faire. Par la force des choses. Ce n’est pas de gaieté de cœur. Car ce n’est pas mon tempérament. C’est un choc de me sentir autant inutile. Cet arrêt sur image, figée en plein vol, dans la trépidation usuelle du XXIe siècle façon roue du hamster, m’est très dérangeante. Je ne peux garder mon tonus habituel. Toute motivation effacée, tous engagements tombés à l’eau, faire exige une énergie colossale, du type de celle nécessaire à faire décoller une fusée et l’arracher à la pesanteur, pour s’extirper de l’inertie engendrée par ce confinement et l’incompréhension générée.

Heureusement il y a l’art. il me subsiste comme subsistance.

Il y a aussi ce crayon. Il y a aussi écrire.