Carne des jours et ateliers fantômes

Mon seul lien avec l’extérieur durant cette année de résidence, je veux parler d’un lien incarné, où l’on s’apprête au-dedans à la rencontre, où l’on sort véritablement de soi par la grâce de l’autre, fut avec des élèves de 5e du collège Montgolfier et de 6e du collège Mme de Staël et leurs enseignants Thomas Boudie et Stéphanie Pauzet pour le français, et Raphaël Boccanfuso et Capucine Bourlet en arts plastiques.

Au programme : F de Fantômes.

Bien sûr, le thème m’était cher, obnubilée que je suis par ce qui nous hante, l’invisible qui peuple nos imaginaires, ce qui parle dans notre parole. "L’inconnu de soi" durassien.

Mais cela faisait sens aussi profondément avec ce que nous vivions collectivement : nous nous retrouvions masqué.e.s, corps à distance, l’esprit et le cœur assaillis d’émotions confuses, l’imaginaire envahi d’images troublantes, colonisé par une menace qui avait infiltré le moindre recoin de nos existences.

Je ne connaissais pas encore Stéphanie mais, en revanche, Thomas et moi avions fait nos armes ensemble (vocable guerrier sciemment choisi) et l’an passé, en Germinal et Floréal du calendrier covidiaire, lui et moi et les élèves d’une autre classe de 5e avions vécu ensemble l’explosion (l’implosion, ça marche aussi) de notre premier projet d’écriture :

premier confinement

volatilisation des corps

dissolution des liens

et conscience que le travail en cours était irrémédiablement altéré.

Alors nous, adolescent.e.s et adultes vautré.e.s au même niveau de désarroi, avions tenu bon comme nous pouvions — brouillonnant nos résistances à distance avec Les fenêtres de Baudelaire, Fenêtre sur cour d’Hitchcock, le Journal du regard de Pierre Ménard… et les outils d’usage : padlet, mail, enregistrement vidéo et sonore. Sans nous en rendre compte, notre correspondance mail, la teneur de nos échanges s’était modifiée et constituait un micro-journal à deux voix et c’est Thomas qui était le lien avec la classe. Je n’accédais qu’aux réponses des quelques élèves qui n’avaient pas décroché.

On pourrait dire "disparu".

L’atelier d’écriture était devenu un exercice de funambule aux yeux bandés.

Je me souviens avec émotion d’une séance au collège « juste avant » qui semble désormais quasi prémonitoire. C’était autour d’un texte découvert sur remue.net de

Thomas Pietrois-Chabassier | Ce qui la nuit :

Ce qui la nuit se voit, se bâtit, se frôle, se croise, se console, se défait, dans ce qui la nuit s’en va, parfois, ce qui la nuit se dilue quelque part, de lui, d’elle, de tout, au milieu de tout ça, de ceux qui, de ce qui revient, parfois, ce qui la nuit revient, revenait, espérer, ce qui la nuit fait penser, fait rêver, ce qui la nuit fait croire, fait faire, fait dire, de ce qu’il faudrait ne pas faire, qu’il faudrait ne pas dire, ne pas voir, ne pas trahir, ce qui la nuit ressemblera, ce qui la nuit sera, ne sera pas, de tout ça, de tout ce qui la nuit fait entrevoir, ses soleils, ses éclairs, ses chutes, ses élans, de janvier, d’octobre et de novembre, de parfois, de toujours, du verre, d’une pluie, d’un ciel, d’un lit, ce qui la nuit peut, ce qui la nuit défend, ce qui la nuit se sauve, ce qui la nuit pourra (…)

Et voici un extrait de la réponse polyphonique des élèves :

… point de suspension, le poème pourrait naître > peut-être.

En un :

Ce qui la vie, miroir, miroir, miroir

(dis-moi qui est le plus beau)

Ce qui la vie reflet, s’efface

Ce qui la vie fait rire ou fait peur

Croise, défait

Ce qui la vie transforme, nuit et jour et noir et blanc du midi

Ce qui la vie, ici ou ailleurs

Fait peur ou fait rire

(là on inverse s’il vous plait)

Ce qui la vie perdure, traverse

Endure

Les rues, la mer, la terre, le monde

Ce qui la vie explore, rouge et grand, plus grand

Mourir (ça c’est placé)

Ce qui la vie dans le ciel, du rien fait tout

Que du rire, pas de peur, dans le ciel l’espoir

Et blesse cependant

(…)

Alors oui, en septembre 2021 avec l’expérience de la nuit en plein jour, Fantôme faisait pleinement sens.

La première séance, notre premier rendez-vous s’appuyèrent sur les sens et l’essence possibles du fantôme

> apparition, vision, être imaginaire…

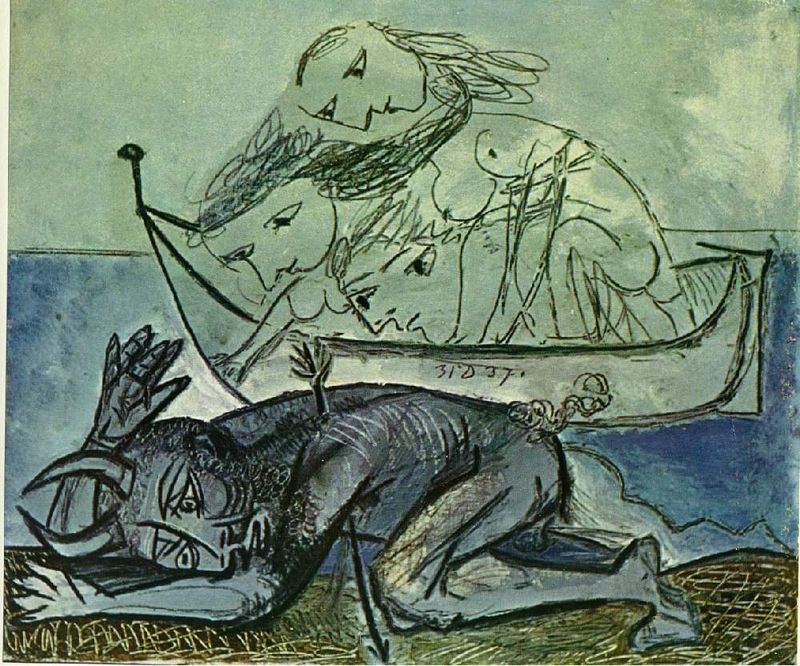

et d’entrée de jeu la question de la mort et donc du vivre. Nos premières illustrations furent des représentations de l’impact de la pandémie sur nos espaces de vie et notre apparence.

Je n’avais pas envie de parler de mon Abécéd’Air et de Feu.

Je n’en avais ni le temps, ni l’envie.

Je voulais être au cœur des émotions.

Transmettre l’enthousiasme autant que l’impuissance.

Donner autant que recevoir.

Aider du mieux que je peux à créer un espace-temps qui offre à chacun.e la possibilité de sentir, ressentir sa langue, de brouillonner son vécu. De creuser sa mémoire afin d’en extraire du singulier. Ce qui, au fond, était une autre façon de partager mes recherches. Partager ce qui n’est pas encore inscrit.

Lors de ce premier rdv, j’avais apporté mon « Cahier fantôme » dans lequel, l’été dernier, j’avais constitué un stock de pistes et de références (Bouloumié, Sangsue, Dickinson, Tanisaki, Suetsugu, Didi-Huberman…) et dedans il y avait cette phrase, cette inversion, que j’aimais beaucoup de Daniel Sangsue et qui m’a servi de point de départ :

« Est-ce que les fantômes croient en nous ? »

Depuis presque 20 ans que j’anime des ateliers, c’est l’anima que je tente d’inviter au sein du groupe.

Les exercices m’ennuient la plupart du temps, je réfléchis à des « consignes » bien sûr » mais elles sont et ne peuvent être que des didascalies d’une pièce qui n’est pas encore écrite, d’une œuvre qui se révèle quand auteurs/acteurs lui donnent chair et mouvement.

Je préfère l’idée de circonférence à celle de cadre.

Quand j’y songe, je crois que je n’aime pas l’idée de

« faire écrire ».

J’aime « faire », j’aime « écrire » parce que c’est un faire et un défaire. Les deux se tissent, se tressent, se délient, se nouent et se dénouent — la pensée vient toujours après, lorsque la matière, aussi menue, aussi farouche soit-elle, a émergé sur la feuille ou l’écran.

Alors, avec les élèves, nous avons digresser.

Nous avons commencé à nous découvrir.

Les mots sont notre lien — avec ou sans masque, cela ne change pas.

En cette rentrée, où nous ne savions pas ce que le virus ferait de nous, quelles consignes (sic) sanitaires nous tomberaient dessus, écrire c’était avant tout être ensemble.

Expérimenter.

Retrouver/inventer du rituel.

La première consigne véritable prit forme hors de l’atelier lorsque j’ai demandé aux élèves de prendre leur téléphone et de saisir des fantômes de leur quotidien.

Ce n’était pas un devoir à faire à la maison.

C’était une proposition.

Une invitation à trouver un temps de solitude volontaire où l’imaginaire, sa force instinctive et sensible, pourrait choper du lambeau de réel, saisir du fugitif

— et donc de l’extra-ordinaire.

Rien de tel qu’un fantôme pour se sentir vivant.

La récolte fut magnifique, la voici en diaporama :

Je voulais que les élèves se sentent investis de et par l’atelier, qu’ils sentent leurs mots vibrer dans leur chair, dans leur tête. Que le langage soit relié à leur déjà si profonde et intense expérience d’être au monde. Une expérience qu’on ne valorise que rarement puisqu’ils sont des enfants et que c’est bien connu : ils n’ont pas encore vécu.

Et pourtant.

J’ai bien conscience que le dossier thématique de remue.net concerne le journal de résidence et non la pratique des ateliers. Ce que j’essaie de raconter, c’est que tout cela — la résidence, mon journal faussement spontané, les ateliers... — n’est que la déclinaison d’une seule chose : l’écriture.

...

Je repense ici à un texte de Julien Thèves en résidence cette année à l’ESCA d’Asnières :

« (...) Je relis ce journal depuis le début. Ça ne fait pas livre. Il n’y a pas de personnages. Tout se répète. Trop. Tout. Tout le temps. Ce sont des blocs. Des blocs de comédiens avec des vies esquissées, mais jamais développées, ce sont des blocs d’émotions génériques compilées pour protéger l’anonymat des acteurs, d’un bloc à l’autre, d’un groupe de mots, de comédiens à l’autre, toujours les mêmes éclats, élans, finissants. Pas de ligne. Pas de narration. »

Si j’ai aimé son texte, la litanie (im)pertinente du « ça ne fait pas livre », c’est sans doute parce que cela m’obligeait à travailler et retravailler encore, poursuivre mes propres esquisses, ma réflexion.

De quel livre parle-t-on ?

De ce qui, pour « être auteur » aux yeux du monde nous engage dans une course à la production, la publication ?

[1]

De ce qui, d’échec en échec, fait œuvre ?

De ce que vivr …˜écrire nous réclame, nous impose ?

Je prends le "vivr’écrire".

Parce qu’alors journal de résidence, atelier, recueil, lignes jetées/griffonnées dans un cahier, au creux d’un mouchoir en papier font bien LIVRE.

Un livre infini.

Sans pagination.

Débordant de toutes « lignes éditoriales ».

Mais faisant, par son ensemble, œuvre spirituelle, politique.

Rappelant que le temps n’est pas que la prison du moi mais la source du don. Quand le temps se temporalise et que nous rencontrons ce que/qui s’y manifeste.

...

Même si cela n’en garantit pas l’intérêt, j’ai beaucoup songé à ce texte que je suis en train de vous écrire.

Soyons honnête : si je n’avais pas été invitée à le faire, il n’existerait pas tout comme si je n’étais pas financée par la Région Ile de France, ma Carne de bord n’aurait jamais vu le jour. Elle demeurerait dans les limbes de ma solitude. [2]

Pourquoi ?

Sans (nul) doute par paresse.

[3]

Par pudeur aussi.

Et certainement parce qu’en guise de journal, je tiens des cahiers de l’épars où se mêlent collages, citations, réactions, brins d’herbes, des amorces de poèmes, des rencontres et impressions en tous genres...

Et que cela forme un corpus organique mais sans organe.

Un corpus qui parle, qui a une voix mais qui ne s’adresse pas contrairement à ma Carne de Bord dont l’adresse est un sujet, un fil directeur.

...

Qu’est-ce que je sais ?

...

Le journal est une pratique.

Un travail (presque) quotidien.

Le mot travail ne me déplaît pas.

Pourquoi ce texte, pourquoi cette carne qui me prennent du temps et de la tête ?

Je n’identifie pas mon enjeu clairement.

Est-ce l’envie de partager ce qui me nourrit autant que ce qui m’affame ? La mise en ligne de mon journal serait alors comme une invitation à s’asseoir à ma table ? Une table que j’aurais déplacée sur une scène ?

J’ai besoin/envie de partager que

ce qui précède l’écriture est déjà l’écriture

ce que nous vivons, seul.e et collectivement, est écriture

et que nous devons écrire ensemble

parce qu’il y a urgence à inventer de nouveaux récits.

Et je m’accroche à cette conviction qui résiste à toutes les brutalités, au désespoir le plus cruel comme le plus gai :

nous sommes d’incroyables machines à récits, des bécanes à poèmes — si tant est qu’on ne nous abîme, ne nous déglingue pas irrémédiablement.

Maintenant, est-ce que cela fait littérature ?

Où est la poésie ?

Oh my God !

Fichtre !

Peut-être dans la capacité à "extraire" ? à inventer des contrepoints ? [4]

...

Lorsque je réfléchissais à ce texte que je devais, que je voulais vous écrire, j’ai relu La demeure d’Astérion de Borgès. Je voulais vous parler du Journal de résidence avec la voix du Minotaure..

J’ai gardé l’idée dans mes carnets.

...

Il a été dit de mon journal de bord qu’il était virevoltant. Le terme m’a agacée, et même fortement contrariée, je l’avoue.

J’avais fouillé et sué dans mes replis pour organiser ma Carne de bord.

J’avais "pensé" mes publications.

Du moins, j’avais "articulé" mes fragments au sens le plus ancien du terme article/ articulus.

Je ne voulais donc pas être un papillon.

Je n’étais pas un papillon.

Pour rappel étymologique

> Virevoletant = S’agiter, aller et venir sans cesse en tous sens.

> Virevolte = Mouvement de ce qui décrit rapidement un demi-tour / changement rapide et complet d’attitude, d’avis, d’opinion.

Je me suis même demandé si ce terme serait accolé à mon journal si j’avais été un homme…

C’est d’ailleurs, s’ajoutant à l’épuisement de fin de saison, ce qui m’a retenue d’écrire ce texte pendant près de trois semaines > la virevolte me mettait sens dessus dessous.

Elle me renvoyait à mes vieux et insupportables empêchements, à mon bordel identitaire.

...allez ! je balance en vrac :

l’inconstance, la légèreté atavique du féminin… l’émotivité, cette faiblesse........ l’intelligence sensible qui n’est donc pas l’intelligence... le sérieux, la rationalité masculines..... la maîtrise, ah la maîtrise, ce prodige viril.... les hommes, leur incontournable validation... la honte de se sentir paumée, coincée dans le genre et le marquage social... inadaptée aux convenances, réfractaire aux règles.... le désir de vivre dans les plis... la honte d’avoir honte....... la honte d’être en colère... la colère d’avoir honte..........

Ne me suis-je pas entendu dire par un ami romancier (que je respecte et aime beaucoup par ailleurs) que si je suis poète, si je m’égare dans des réflexions spirituelles, c’est parce que je n’ose pas me coltiner le monde, que je crains de mener "au grand jour" un vrai travail de pensée, une véritable affirmation politique ?

[5]

Et puis j’ai digéré ma colère.

Je l’ai assimilée.

Me rappelant que

dans la Grèce antique, le papillon était le symbole de la Psyché

que les Navajos et les Hopis reproduisent sa danse

qu’il est symbole de joie et de mutation

d’évolution spirituelle.

Le nom Palhik Mana (« Jeune-Fille-qui-boit-l’Eau, Jeune-Fille-Papillon) est à la fois celui de la poupée Kachina et de l’une des femmes de la société Mamzrau qu’elle représente et qui participe à la danse d’initiation de cette société.

« Les Hopis, dont le langage symbolique se relie toujours à des actions spécifiques créent des poupées de jeunes filles papillons, des Kachinas. Ces effigies portent sur leur tête les « escaliers du ciel », une représentation stylisée des nuages, et de la pluie qui s’en échappe pour se répandre sur la terre.

Sur leur masque, le dessin de la bouche et du menton évoque un arc-en-ciel, heureuse image du mariage de l’eau et du soleil, propice à fertiliser la terre nourricière.

Au dos de la poupée, les flots d’une chevelure noire lancent la même incantation, invitant de fortes pluies à irriguer le désert. Le papillon pourra alors faire son œuvre en pollinisant une nature revivifiée et des champs prometteurs de belles récoltes. » source gazette Drouot

...

Suis-je un papillon ?

Mon journal de résidence, du moins les extraits publiés sur remue.net, virevoltent-ils ?

Peut-être bien que oui — finalement.

Si je m’approprie le mot.

Si l’on se souvient que le papillon repère en vol les fleurs à butiner par leurs couleurs et les U.V. émis, alors ma Carne de bord donne peut-être à sentir des nuances, des éclats de lumière éprouvée plus que vue.

J’espère émettre de la couleur pour que d’autres viennent butiner dans mon champ.

Moi, cette Carne, comme la plupart de mes textes édités, je la considère comme une vieille peau, à des lambeaux d’un moi qui n’existe déjà plus et dont j’ai réussi à me débarrasser.

Peut-être ai-je tort et que ce que j’écris est plus vivant que je ne le pense.

Je n’ai jamais considéré l’écriture comme un privilège, une grâce. Un don, oui je crois — au sens de « quelque chose qui m’aurait été offert » et dont j’aurais su me saisir... sachant que ce qui vous est donné n’est pas toujours un cadeau. ;)

Quelque chose.

Je ne saurais certainement jamais dire mieux.

Composer un recueil, un tableau ou animer un atelier, s’inscrire dans des cahiers, tenir un journal… c’est à chaque fois être reliée à l’écriture, et savoir que par l’écriture, cet outil sublime et débile qui repousse le suicide jour après jour, je peux peut-être partager ce qui m’a été offert.

Rien de plus, mais vraiment rien de moins.

Alors ce journal de résidence, oui, est pleinement lié à mon travail, à mon cheminement et m’atteler à en publier des fragments m’a permis de me contourner et de m’affirmer. J’ai l’impression qu’il fait désormais partie intégrée et intégrante de mon Abécéd’Air et que dans les mois qui viennent je devrai le prendre en compte lorsque je vais remanier mes chroniques.

Et tenter d’organiser un livre.

PS : Pour le papillon, lorsqu’il quitte sa chrysalide, on parle d’une émergence, une mue imaginale.

Des poèmes comme des émergences, c’est très beau, non ?

[1] et pourtant, Dieu sait que je suis émue et ébahie lorsqu’un livre sort de presse !

[2] Ce sont mes conditions de vie personnelle et professionnelle qui dépendent de cette subvention, pas la nécessité de mon œuvre. J’aurais écrit mon Abécéd’Air quoi qu’il en soit et coûte que coûte. Bien sûr, dans des conditions plus douloureuses, plus épuisantes.

[3] Je sais que plus j’écris, plus j’ai à écrire.

Il en est de même pour la lecture.

De même pour la vie.

[4] Des contrepointes aussi pour tailler dans l’épaisseur de la réalité. :)

[5] « Le Roman est une idole

Le Roman est un totem

Le Roman est le grand Pan

Une souffrance intense ?

Un Roman

Un trauma d’enfance ?

Un Roman

Des ratés au boulot ? Au pieu ?

Un Roman… un Roman, vous dis-je… »

Cécile Guibert, L’écrivain le plus libre