Han Kang | Leçons de grec

1. C’est revenu

Le personnage féminin de cette histoire apprit à écrire le coréen toute seule à quatre ans. A six ans, grâce à son frère scolarisé, elle se passionna pour les différentes combinaisons entre consonnes et voyelles que permet cette langue. Pour prendre un exemple, prononcer le mot sup (forêt en coréen) la ravissait, « elle aimait cette sensation de l’air qui sortait lentement, en douceur, à travers les lèvres qui se crispaient. Et se refermaient ensuite. » Adolescente, elle lisait avant de s’endormir. A priori, rien de très exceptionnel, à ceci près que progressivement, à ses yeux, le langage acquit un mouvement propre qui finit par lui devenir hostile. Des phrases inconnues « perçaient son sommeil à tout bout de champ comme autant de tiges de fer ». A 17 ans, un silence fit « bouchon » entre les mots qu’elle entendait et son cerveau. Un mur protecteur s’était dressé entre elle et le langage si bien qu’elle ne put plus parler.

Les images que la narratrice emploie pour décrire cette évolution, la manière dont cette appétence est progressivement devenue peur, sont d’une grande précision et nous introduisent dans un monde sensible inconnu. Un monde où l’on sent et où l’on agit, où l’on pense également, mais « sans mots ». On se demande parfois ce qu’est penser sans mots, ou plus exactement ce qu’est une pensée, sa forme, sa nature, avant qu’elle ne prenne figure par le moyen du langage. Ce texte répond à cette question difficile par un paradoxe singulier : il fait le pari qu’avec ses moyens, des mots, il nous conduira au seuil de l’inexprimable, nous invitant alors à basculer dans une sensation pure, muette, poussée entre les mots et appelée à se développer en fonction de notre imagination et de notre sensibilité.

Cette jeune femme dont on ignore le nom retournera à l’école sans que le côtoiement de ses camarades ait sur elle l’effet escompté. Elle demeurera mutique de longs mois jusqu’à ce jour singulier où, lors d’un cours de français, elle s’est surprise à articuler « dans un endroit plus profond que la langue et la gorge » ce mot de « bibliothèque » qu’elle fixait sur le tableau noir. Faisait retour en elle cette faculté de parler si chère aux humains.

Je ne vais pas retracer plus en détail cette odyssée de la langue ni décrire le tissage des temporalités et des points de vue au cœur de ce récit. J’irai droit au but, c’est-à-dire à ce moment où vingt ans plus tard, alors qu’elle enseignait la littérature face à des étudiants à Séoul, « c’est revenu ».

« Il n’y avait qu’une chose qu’elle pût faire : quitter la salle en essayant de se donner une contenance. Ce qu’elle a fait, de son mieux. »

Au psychologue qu’elle consulte depuis plusieurs mois, suite au décès de sa mère, et qui veut à tout prix trouver des explications à son mal, elle opposera plus qu’une réserve. Ni le décès, ni le divorce, ni la garde de son enfant qui lui fut retirée ne constituent à ses yeux une raison suffisante à cette anomalie. Ce retrait du langage, cette expulsion de sa sphère intime, ne saurait trouver d’explication, encore moins de justification. De fait, comment se satisfaire d’une explication rationnelle tout entière tissée de ce qui précisément n’appartient plus à son intimité mais lui reste extérieur, à savoir le langage ? Comment le langage pourrait-il prétendre rendre compte de ce qui lui échappe, une vie sans mots, une vie brutalement interrompue par l’incapacité de dire ? Même avant « de perdre le langage » elle éprouvait un décalage entre les mots qu’elle pouvait lire sur une page et sa voix. Comme si cette dernière repoussait instinctivement cette matière hétérogène : une langue. Comme si sa langue ne voulait pas d’une langue.

Il y a dans la vie des humains des phénomènes étranges qui relèvent certainement de ce qu’on appelle somatisation. Mais celle-ci peut-elle tout expliquer ou plutôt à travers ce terme ne cherche-t-on pas à désigner le lieu d’une articulation ou d’un échange qui précisément échappe à la raison ? Après avoir perdu son mari, une femme est devenue aveugle. Pas définitivement, quelques jours ou semaines. Que se passe-t-il avec le corps, que certains facultés se trouvent entravées au point de rendre tout déplacement problématique ? L’angoisse est-elle donc si puissante qu’elle puisse ravir la vue, l’ouïe, l’équilibre ? Que peut un corps ? Et que dit-il, dans quelle langue intraduisible et même réfractaire au langage s’exprime-t-il, langue sans mots, voix sans langage ?

« Non, a-t-elle noté sur la feuille blanche posée sur la table. Ce n’est pas si simple. »

Il y a une énigme, pas seulement au principe des événements qui ponctuent une existence, il y a un insondable dans chaque chose qui nous arrive et qu’on occulte. Il faut un accident, un ralentissement, un grossissement, un zoom sur un détail de nos vies pour qu’on y voie un abîme. Nous courons au-dessus d’un trou, comme dans les dessins animés qui nous enchantent. Nous ne regardons pas ce qu’il y a sous nos pieds ou plutôt nous en appelons à la vitesse pour garder notre équilibre. Tel le chevreuil qui bondit dans la neige sans s’enfoncer, nous espérons traverser l’existence avec une dose suffisante d’allégresse. Mais voilà.

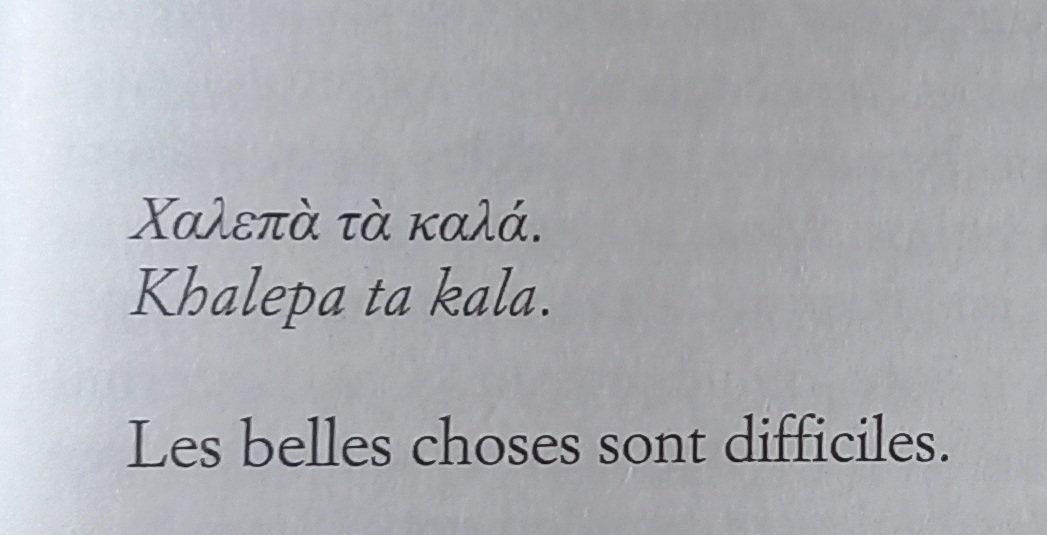

Face à cette rechute, elle a maintenant 37 ans, notre personnage ne restera pas sans réaction. « Si aujourd’hui elle apprend le grec ancien dans cet établissement privé, c’est qu’elle a envie de retrouver le langage par sa propre volonté. » Elle espère que ce qui s’est passé jadis avec le français va se reproduire avec le grec ancien, qu’un mot percera cette carapace silencieuse derrière laquelle elle se blottit. Un mot étranger à elle, issu de cette langue qui d’après son professeur a atteint il y a plusieurs millénaires une perfection dont se sont depuis éloignées les langues européennes, afin de devenir plus pratiques, plus maniables. Ce qu’on peut considérer comme un progrès, précise-t-il.

2. Toucher la langue

« Allez-y, je vous écoute. »

Si l’élève ne peut pas parler, le professeur ne peut pas voir. Il est aveugle ou est en passe de le devenir en raison d’une maladie. Il doit apprendre par cœur les phrases qu’il écrit au tableau ou lit à ses étudiants. Mais ceux-ci l’ignorent de même que personne ne sait que si cette femme se tait, ce n’est pas parce qu’elle n’ose pas lire ou répondre à la question du professeur, c’est qu’elle ne le peut pas.

« Les paupières de la femme tremblent. A la manière des élytres qu’un insecte frotte énergiquement l’un contre l’autre. Elle ferme les yeux avec force avant de les rouvrir. Comme si, ce faisant, elle souhaitait se découvrir transportée dans un autre lieu. »

Leçons de grec est un roman, une œuvre de fiction où différents personnages se côtoient, où il se passe des choses, où l’on peut même dire qu’il y a une intrigue. De ce point de vue, les attentes de la lectrice-lecteur seront en partie satisfaites, mais en partie seulement. Disons que s’ils redoutent la facilité à laquelle succombent nombre d’histoires, ils seront servis. C’est ce qu’on n’attend pas qui nous comble, et non ce qui est prévisible. Un des enjeux de ce texte consiste à nous faire sentir à partir d’une impossibilité ou d’une limite ce qui se tient derrière. Comment par le silence la matière du langage nous est donnée à toucher. Comment on peut rejoindre des sensations que l’on n’a jamais éprouvées, qui appartiennent à d’autres corps que le nôtre, par le « simple » moyen des mots subtilement agencés. Comment des « phrases inconnues » nous initient à l’inconnu. Comment un aveugle voit le monde, comment il l’entend.

La pluie tombe dans la pièce alors que la fenêtre est restée ouverte.

« A tâtons, il finit par atteindre la poignée en aluminium de la fenêtre. Il la referme bruyamment. Sa paume et le dos de sa main sont mouillés. Le bruit de la violente averse s’est atténué. »

C’est le rêve aussi, ce qu’on imagine à défaut de le voir. Ce qu’on espère, ce qu’on redoute. Le passé qui revient, le fantasme. Comme si le monde se défaisait, se refaisait sans arrêt. Loin de notre conscience qui ne saisit que quelques bribes de ce mouvement perpétuel.

Les mots étaient des tiges de fer dont il fallait se protéger avec une cotte de maille, ils sont maintenant des petites boules qui se déchiffrent avec les mains, comme un visage aimé qui par le toucher dirait ce qu’il ne montre pas.

« J’avoue que… si un jour j’écris un livre, j’aimerais qu’il soit fabriqué en braille. J’aimerais que quelqu’un le lise en tâtant le texte avec les doigts ligne après ligne. Ce serait… comment dirais-je ? – comme si j’avais un vrai contact avec la personne. »

Et parler, pour quelqu’un qui ne peut pas, ce serait quoi ? Est-ce que ce serait enfoncer ses doigts dans la chair d’un fruit, simplement en le nommant ? Ou dans la bouche de quelqu’un, dans son flanc ? Comme si le langage était le moyen d’une étreinte, le moyen d’étreindre les choses non pas telles qu’elles sont ou telles qu’elles se présentent mais telles qu’elles s’enfuient, qu’elles échappent, pas seulement aux mains et aux yeux avides qui les cernent mais telles qu’elles s’échappent à elles-mêmes, dans la non-connaissance qu’elles ont de ce qu’elles sont. Choses basculant dans une autre, corps s’interpénétrant, langue se mêlant à d’autres. Les corps se cherchent, les mots aussi, les corps cherchent des mots dont se vêtir, les mots des corps où s’introduire.

Il y a fond érotique dans la littérature de Han Kang, lequel apparait plus ou moins clairement selon les ouvrages qu’on considère. Son rapport au langage est érotique, ou, pour le dire autrement, son écriture ouvre un espace à explorer – mémoire, sensations, imagination – jusqu’à atteindre un point où c’est tout le langage qui est érotisé. C’est sans doute vrai de tous les grands auteurs, cette tension qui va croissant et ce fluide qui se répand dans toutes les directions. Pas la peine de parler sexe, encore que rien ne puisse se substituer à ça. C’est flagrant dans la deuxième histoire de La végétarienne qui en compte trois, La tache mongolique, où les mots deviennent des corps qui deviennent des images, lesquelles extériorisent quelque chose du désir qui l’exaspère, l’intensifie. Les frontières sont poreuses, entre les corps, les langues, les matières, une humidité traverse les parois, le papier, la peau, une chaleur irradie. Nous ne savons pas bien ce qu’est la littérature. C’est que tout se passe comme si, alors qu’on pourrait se croire sur le point de le savoir, de l’éprouver, pfff, plus rien. Elle s’est soudainement évanouie. Comme si écrire ou lire c’était fermer les yeux - tout en sachant que lorsqu’on les rouvrira, le quasi-monde qui était là ne sera plus.

« … Êtes-vous toujours là, à m’écouter ? »