L’ami oublié, 3 | Déclarer quels sont ses amis

Je persiste à m’intéresser à cet homme inconnu, sur qui je n’apprends presque rien, et qui n’est relié à moi d’aucune façon. Pourquoi m’entêter ? Je reviens à la source. À celui par qui nous avons fait connaissance. Dans Les Murs de Fresnes, Henri Calet identifie le nom de Jean Vaudal parmi les graffitis jetés sur les murs comme des bouteilles à la mer. Il cite des dizaines de signatures, des centaines de traces. Je n’ai pas entrepris d’enquêter sur les autres. Pourquoi sur celles de Jean Vaudal ? À propos de lui, Henri Calet écrit :

Ici, dans la cellule 473, où tant de morts sont passés, j’ai retrouvé un ami.

Voilà. C’est le mot « ami » qui m’a touché, ému, happé. J’ai commencé ce billet en écrivant qu’aucun lien n’existait entre Jean Vaudal et moi. C’est faux. Je suis un lecteur assidu d’Henri Calet parce que sa voix tendre, espiègle et mélancolique me porte, m’emmène par la main comme un ami. Alors, si Vaudal est l’ami de Calet, « les amis de mes amis »… On n’abandonne pas un ami. Je suis fidèle. Je n’oublie pas. Alors le piège se referme, le plus doux piège qui soit : une toile serrée, une étreinte étroite, un réseau serré de sentiments bienveillants. Me voici embringué dans une chaîne de relations solides, solides parce que choisies : personne ne force quiconque à élire ses amis ; personne ne me force à lire Henri Calet plutôt qu’un autre auteur. C’est ainsi que je mène ma vie : en littérature et en amitié. Je lis et j’écris. Je fréquente les œuvres d’artistes qui résonnent avec mes pensées et mes émotions. Je m’entoure de personnes que j’aime. J’appelle amitié toutes les relations puissantes déclenchées par le sentiment, nourries par le désir d’entreprendre un bout de vie ensemble, confortées par la confiance et la fidélité — en dehors du cadre légal, en dehors de la contrainte familiale. « On ne choisit pas sa famille… » Moi, mes parents m’aimaient, mais ils sont morts. Je n’ai aucune intention d’engendrer des enfants. Je m’entoure d’amis. C’est avec eux que je partage le plus intense, le plus important. Ça ressemble fort à l’amour, c’est parfois difficile de les distinguer, mais il existe un cadre prêt à l’emploi pour l’amour, un modèle de couple idéal qu’il s’agit alors de transgresser et de transformer. Tandis que l’amitié, oh, l’amitié ne répond à aucune forme obligatoire. Tel ami se contentera de trois entrevues par an pour entretenir sa flamme ; tel autre voudra partager une intimité quasi quotidienne ; et tous à leur façon seront aussi sincèrement amis. Quel genre d’ami était Jean Vaudal ? Je lis ses livres. Le premier des trois, Un démon secret (1931), est l’histoire de Paul et de Jacques. Au début, ils sont lycéens. L’un est rationnel, l’autre rêveur ; l’un est littéraire, l’autre scientifique ; je perçois dans l’alliance de ces oppositions un des motifs de Jean Vaudal, lui-même ingénieur et écrivain. Ils considèrent leurs différences. Pourtant, quelque chose de puissant les relie. Jacques dit à Paul :

— Nous nous trouvons tant de différences parce que nous nous regardons en myopes. Crois-tu que nous ne soyons pas encore beaucoup plus séparés de tous ceux-là ? et du geste il montrait la cour d’où montait la clameur des jeux.

« Il a raison, pensait Paul, nous sommes les deux seuls types de même métal, ici. Comme il est intelligent ! et moi je ne suis bon qu’à ergoter ».

Il avait besoin, plus que de tout, d’admirer.

Cette admiration, en son inquiétude peut-être semblable à l’amour, n’allait pas sans querelles. Car Jacques, bien entendu, était poète.

Jacques et Paul sont adolescents : on dit que c’est le meilleur âge pour vivre ses amitiés à fond. Et ensuite, souvent, on oublie l’intensité de cette sorte d’amour, parce qu’on découvre l’amour amoureux, et on fabrique une famille.

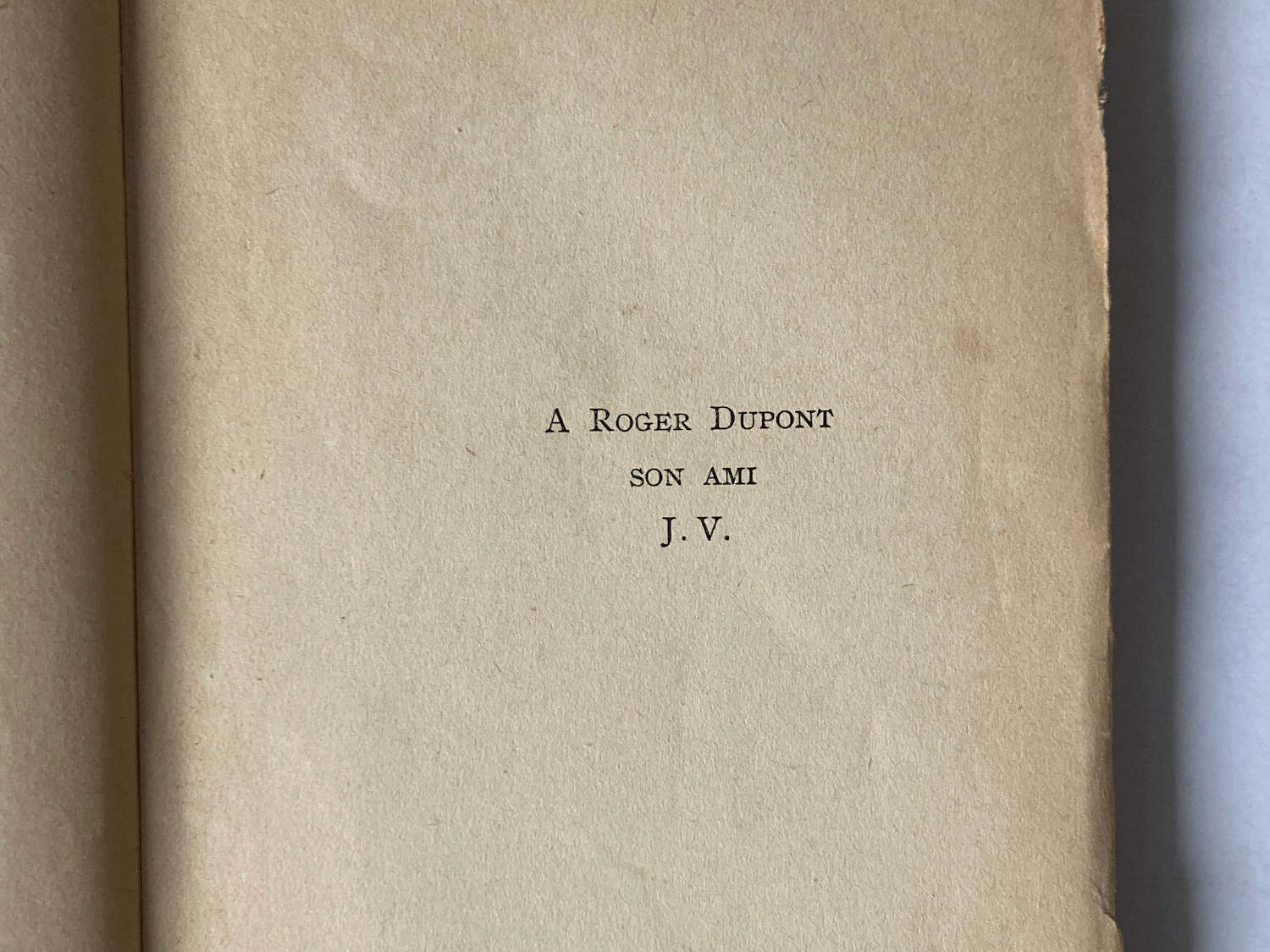

Jean Vaudal est adulte et il croit encore — plus que jamais ? — à l’amitié. Il introduit son troisième roman Le Tableau noir, paru en 1937, par cette dédicace en page de garde : « À Roger Dupont / son ami / J. V. » Ainsi leur amitié est clamée au grand jour, et perpétuée plus sûrement que si elle était gravée dans le marbre (les monuments parfois disparaissent) : elle est imprimée en plusieurs milliers d’exemplaires, dont certains sont conservés pour toujours dans les bibliothèques patrimoniales. Les conservateurs de la BNF veillent. D’autres conservateurs, dans les centres d’archives, ont rarement affaire avec ce sentiment, car les amitiés ne laissent aucune trace dans les registres officiels. Quand on aime d’un amour amoureux, on peut choisir de s’épouser : alors on apparaît dans les fichiers de l’état-civil, car ce qu’ils consignent n’est pas le sentiment, mais le noyau d’une nouvelle famille (le couple reconnu par l’État est un foyer où naissent les enfants : on remet aux mariés un livret de famille). La famille est verticale et hiérarchique ; elle s’impose arbitrairement pour la durée d’une vie ; l’amitié est horizontale et anarchique ; elle exige un renouvellement fréquent des vœux de fidélité. L’anarchie n’est pas le désordre (parfois, les familles sont désordonnées) ; au contraire, c’est l’ordre sans le pouvoir. Un modèle de solidarité, d’engagements consentis et réciproques. Il faudrait inventer un modèle politique basé sur l’amitié, pense Saint-Just sous la Première République. Et si l’on créait une institution de l’amitié, comme on a instauré celle du couple ?

Tout homme âgé de vingt et un ans est tenu de déclarer dans le temple quels sont ses amis, et cette déclaration doit être renouvelée tous les ans, pendant le mois de ventôse. [1]

À défaut de temple ou de mairie, puisque nous sommes écrivains, je propose de faire de nos livres le témoignage, le dépôt et le sanctuaire de nos amitiés. La dédicace de Jean Vaudal à Roger Dupont est composée sur trois lignes, en forme de triangle inversé, ou de V de la Victoire tel qu’il sera tracé sur les murs en signe de résistance, dans les pays occupés par l’Allemagne nazie durant les toutes prochaines années. Roger Dupont est notaire. Il est le maire de Montmorency. Avec Jean Vaudal (qui habite la commune voisine d’Enghien-les-Bains), ils sont soudés pour le meilleur. Plus tard, au début de l’année 1942, ils entrent à l’Organisation civile et militaire (OCM), l’un des nombreux réseaux de Résistance. Fin 1943, ils sont chargés ensemble du commandement de la région Nord Seine-et-Oise-Seine, avec Michel Franc comme adjoint (je note ici le nom de Michel Franc, l’homme de Villetaneuse, vers qui je reviendrai). En 1944, ils organisent le parachutage de Bouffémont, l’incendie du fichier du STO (Service du travail obligatoire) à la mairie d’Enghien-les-Bains, le sabotage de la ligne téléphonique Paris-Berlin à Montmorency-Saint-Brice.

Les amis sont placés les uns auprès des autres dans les combats… [2]

Le matin du 5 juillet 1944, Roger Dupont repère un terrain d’aviation allemand dans l’Oise dont il dessine le plan, qu’il remet le soir à Jean Vaudal. Le 6 juillet, Jean doit remettre ce plan à son correspondant, membre de la direction des Galeries Lafayette, situées quasi en face de son bureau du 19, boulevard Haussmann. Mais il est toujours en possession du document lorsque les policiers allemands l’arrêtent à 15 heures, l’emmènent rue des Saussaies pour le torturer, puis à la prison de Fresnes. A-t-il parlé ? A-t-il livré l’identité de son complice — de son compagnon d’armes — de son ami ?

Ceux qui sont restés amis toute leur vie sont enfermés dans le même tombeau. [3]

Que Jean Vaudal ait parlé ou non, Roger Dupont a échappé au pire : prévenu le jour-même par Michel Franc, il s’est enfui. Quelques jours d’errance clandestine, il retourne au combat, au sein d’autres réseaux, pour participer à la Libération. Pendant que Paris se soulève, le dernier convoi de déportés arrive à Buchenwald où Jean Vaudal reçoit le matricule 77353. Alors que Montmorency et Enghien-les-Bains sont libérés, Jean Vaudal est transféré au camp de Dora. En 1945, Roger Dupont redevient maire de Montmorency. Jean Vaudal est mort. Germaine, son épouse, se suicide le 8 mai 1946. Ils n’ont pas d’enfants. Elle est pupille de la nation : elle n’a donc pas d’autre héritier que l’État. Leurs biens sont vendus aux enchères. Qui reste-t-il pour prendre soin de la mémoire des morts ?

Les amis porteront le deuil l’un de l’autre. [4]

Peu de gens conservent le souvenir de Jean Vaudal. Parmi ce petit nombre : son ami. Roger Dupont transmet à ses enfants le récit de ses années de guerre. Il parle de son ami Jean, qu’il appelait plutôt Hippolyte Pinaud. En 2014, sa fille Marie-Claude Manet le mentionne à son tour dans la Revue de la Société d’histoire de Montmorency. Elle écrit : « en communion avec son ami, son plus que frère, Hippolyte Pinaud ». C’est sous ce nom que le résistant est honoré par la mairie d’Enghien-les-Bains, qui renomme ainsi le boulevard d’Ormesson où vivaient Hippolyte et Germaine Pinaud.

Ailleurs, dans d’autres cercles, sans doute plus littéraires, plus sensibles aux arts — bien que la science et la politique ne sont pas étrangers à leurs conversations, bien au contraire, je l’apprendrai plus tard — c’est le nom de Jean Vaudal qui est encore prononcé par quelques voix initiées qui savent, plus ou moins, qu’il était écrivain, auteur de trois livres que pas grand-monde n’a lu. Je vais découvrir un pan d’histoire, une réserve d’histoires, grâce à un homme que je ne connais pas encore, qui cherche un jour Jean Vaudal sur le web, lit mon article, et m’écrit ce message :

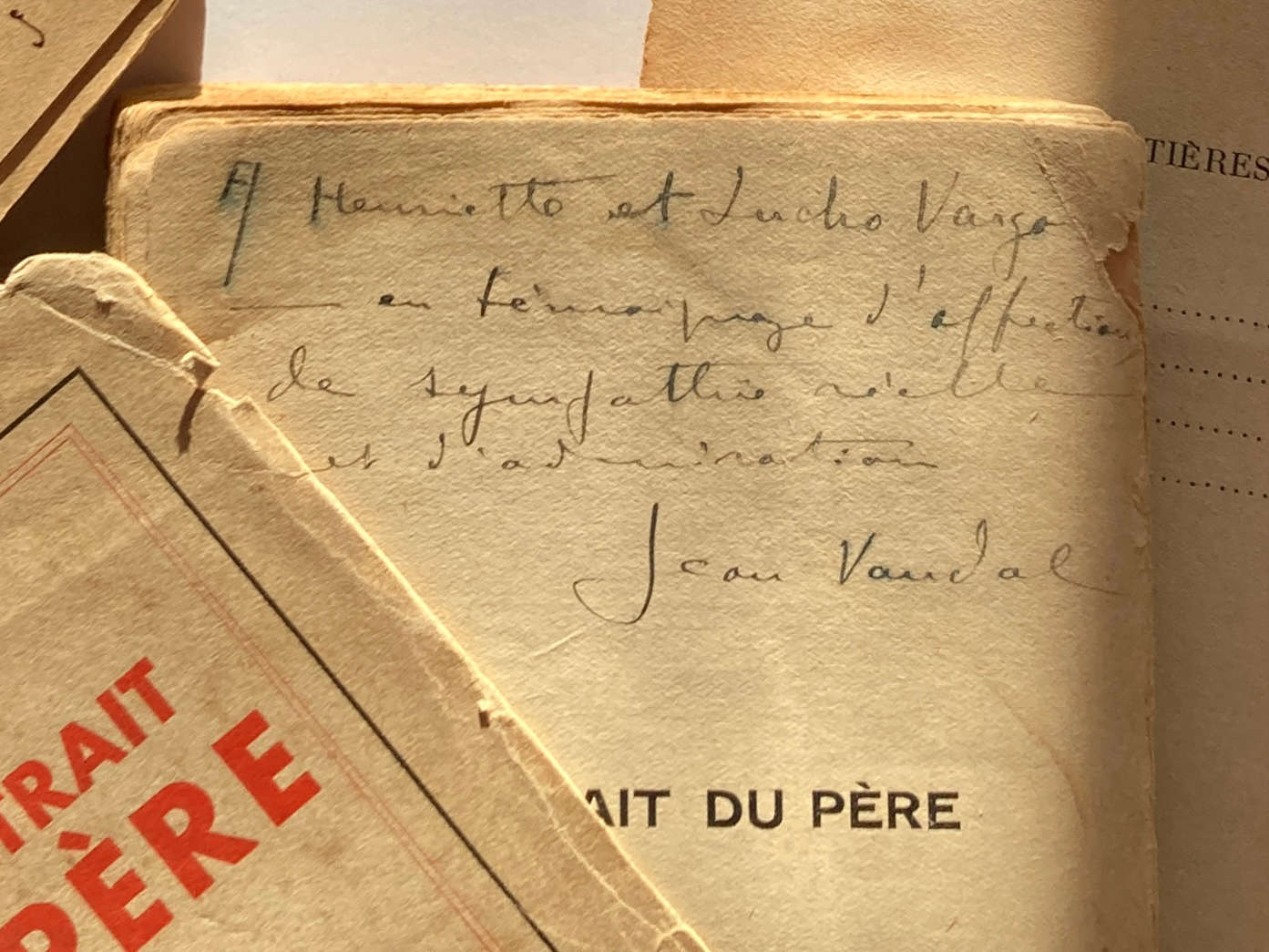

J’ai de lui deux livres que je tiens du regretté Emilio del Solar, chilien installé à Paris, mathématicien, grand ami de Raoul Ruiz et le mien par la même occasion. Avant de mourir, il me les a confiés en me précisant qu’il était de sa famille, et en effet JV est né à Santiago. Les livres sont dans un état épouvantable mais quelque chose comme une piété vient de m’interdire de les jeter, surtout que chacun d’eux, exemplaires de service de presse, porte un envoi à un couple d’amis : Henriette et Lucho Vargas. Deux amis retrouvés, en somme. Je vous souhaite plein de bonnes choses, moi aussi j’aime Calet. Bernard Pautrat

Il y a trois fois le mot « ami » dans ces quelques lignes.