Se perdre dans l’hôpital

Tu te perds quand tu cherches à parvenir d’un point A à un point B. Mais quand tu te situes dans le monde comme point fixe, que traversent les trajectoires des choses, qu’importe d’arriver à ton but, de te perdre, de te retrouver ?

Comme ces peuples navigateurs qui considéraient que leur pirogue était immobile dans un monde en mouvement, sur la trajectoire des choses, îles, courants, bancs de sable, constellations des étoiles...

La question que je me pose par rapport à cette façon de concevoir le déplacement, c’est comment cela se passe lorsque deux personnes, deux pirogues se rencontrent ? Deux immobilités qui se trouvent soudainement en regard, par le glissement des choses du monde alentour...

Ainsi, je n’erre pas dans l’hôpital pour le plaisir de la dérive, mais parce que je cherche à rencontrer des personnes "concernées" par le bîmarîstân...

Dans ces couloirs, je me rappelle la question que pose Jean Oury : "Qu’est-ce que je fous là ?"

Pourquoi je fais ce projet ? Pourquoi ce projet fait halte dans cet hôpital ?

Depuis ma rencontre en 2012, avec Marie-France et Raymond Négrel, qui dirigeaient la mission "sans-abri" de Médecins du Monde-Marseille, je suis intéressé par le mouvement de la psychothérapie institutionnelle.

Marie-France et Raymond sont deux infirmiers psychiatriques à la retraite, formés par Jacques Tosquellas, le fils de François Tosquelles. Et pendant des années, ils ont mené la mission, entre maraudes et réunions cliniques, en important les techniques et l’esprit de la psychothérapie institutionnelle dans le travail de rue.

Outre l’importance de travailler la question institutionnelle, ils m’ont fait comprendre aussi comment l’espace public est travaillé par l’inconscient. J’ai participé à l’écriture d’un livre qui rend compte de leur aventure, Résistance et travail de rue, aux éditions D’Une.

C’est en accompagnant les Négrel aux Assises de la psychanalyse de Villejuif en 2013, organisé par le Collectif des 39, que j’ai entendu la psychiatre libanaise Dina Joubrel parler du bîmarîstân Al-Arghoun d’Alep - qui l’avait inspirée pour diriger la construction du CPAO de l’hôpital de Rennes où elle travaillait.

Ce jour-là, elle exposait la philosophie du soin dont témoignent encore ces murs toujours debout dans la vieille ville d’Alep. Après cette décennie de guerre, les murs du bîmarîstân Al-Arghoun sont presque intacts. Dina Joubrel racontait donc cet épisode de l’histoire du soin, du soin de ce qu’il y a de plus délicat à soigner, la folie.

La folie est inguérissable, puisqu’elle est définie par les sociétés, et qu’en vérité, elle permet de définir les sociétés. Ce qu’on appelle folie forme les contours d’une société.

Dès qu’un comportement s’écarte des normes en cours, dès qu’une façon d’être au monde tord la surface que la société cherche à constituer de ce qu’elle considère comme la réalité, on n’a d’autre mot que folie. C’est à l’honneur d’une société que de tenter faire quelque chose de cet état d’être, quelque chose qui ne soit pas la relégation sur la nef, livrée au fil des eaux... Que le fou devienne chaman, poète, prophète, ou qu’on tente d’apaiser ses souffrances, le soigner, le réintégrer, il s’agit d’accueillir cela qui n’entre pas dans les normes... Chaque société se débat ainsi avec ses paradigmes, que ce qu’elle désigne par folie secoue, et remet en question.

Mais c’est par la douleur que la société est mise en crise - souffrance psychique ou maladie d’être, mélancolie ou fureur - il faut donner un sens à la douleur, et la soigner, qu’est-ce d’autre que donner un sens ?

Quel sens ? je me demande en avançant dans ces couloirs scellés de portes, ouvrant sur des escaliers, vastes, publics, ou étroits, en colimaçon, privés...

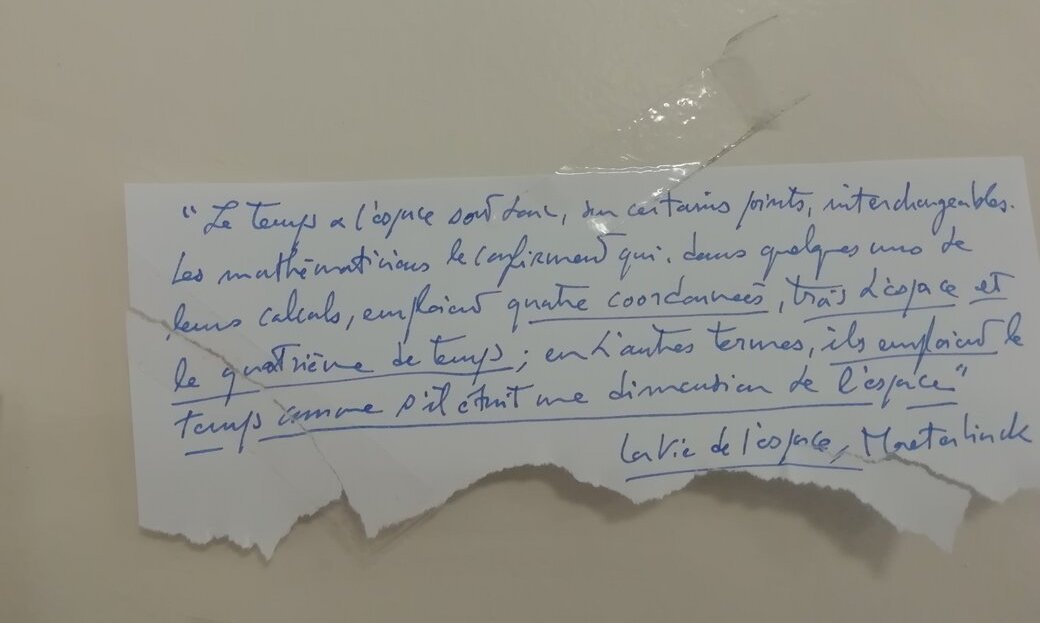

Et je me souviens des mots de Dina Joubrel, qui racontait cette épopée médicale, où des soignants s’interrogeaient sur comment soigner ces "accidents de l’âme" avec différents pharmakon, allant des médicaments aux pratiques de contention, voire à un certain packing, ou à l’utilisation du bruit de l’eau des fontaines, la répartition de l’ombre et de la lumière ou encore l’emploi de musiciens et l’utilisation de certains instruments propres à raccorder l’âme aux rythmes du cosmos...

Cette histoire se déroulant sur la terre d’un des événements les plus morbides qui ouvrent le XXIe siècle, me semblait résonner profondément avec la thèse de François Tosquelles sur le vécu de la fin du monde dans la folie...

Et Dina Joubrel racontait les difficultés qu’elle avait eues avec l’architecte chargé de la conception du bâtiment, qui s’était fait une spécialité dans l’architecture des hôpitaux contemporains, et ne voulait pas écouter les intuitions que la jeune psychiatre partageait avec lui, idées nées de ses méditations sur la culture du soin d’une civilisation dont elle héritait...

Après ces rencontres initiatiques de Marseille et de Villejuif, ce projet de La Fabrication du livre contre la guerre est né de ma rencontre avec un jeune compositeur d’opéra d’origine libanaise et marocaine, Benjamin Attahir ; puis de celle avec Christophe Bisson, cinéaste à l’œuvre aussi puissante que discrète, car il œuvre du côté des discontinuités et de l’ombre, intervenant toutes les semaines au foyer Léone-Richet de Caen, un lieu qui appartient à la constellation de la psychothérapie institutionnelle ; puis avec d’un groupe de femmes syriennes réfugiées dans une ville de l’Est de la France, réunies par l’association ComSyr et le centre Pompidou ; puis avec le LaM de Villeneuve d’Asq ; puis avec le centre Artaud de Reims ; et aujourd’hui, l’hôpital Fernand-Widal...

Qu’est-ce que je fais à l’hôpital ?

Se perdre dans l’hôpital, parcourir ces couloirs aux revêtements aquatiques, baignés par la lumière des tubes fluo, c’est me retrouver aussi dans des émotions d’enfance, ce soir de Noël de mes dix ans passés à l’hôpital, en soin pour une méningite virale. Je venais de voir sur l’écran télé, avec une certaine inquiétude, le film de Buster Keaton, Steamboat, dont s’est gravée dans mon âme la scène de la façade de l’immeuble pris dans la tempête, qui tombe sur le petit bonhomme situé à l’endroit exact d’une fenêtre.

Je me perds dans les couloirs, pour me retrouver au pied d’un grand sapin, entouré d’enfants au crâne glabre, réunis par les paquets de leurs cadeaux qui n’étaient pas pour moi...

C’est l’infirmière aux cheveux noirs coupés au carré, dont j’étais amoureux parce qu’elle ressemblait aux Égyptiennes d’un livre d’histoire dont j’aimais les images, qui m’a rattrapé et ramené dans ma chambre... "Tu n’as rien à faire là." Je lui demandais si elle enduisait ses cheveux d’huile d’olive, comme il était dit dans le livre...

"Qu’est-ce que tu fais là ?" me dit-elle, pour toute réponse.

Aujourd’hui, un monsieur est revenu à l’atelier dans l’après-midi.

Lorsque je suis arrivé, après mes errances, je l’avais trouvé endormi dans la salle où je mène les ateliers, la tête posée sur la table à côté de son plateau repas. Très hagard, marchant penché en avant sans contrôler la vitesse de son avancée, comme si la marche était une forme de la chute, je l’avais raccompagné dans sa chambre. Plus tard, donc, il était revenu, il s’était assis.

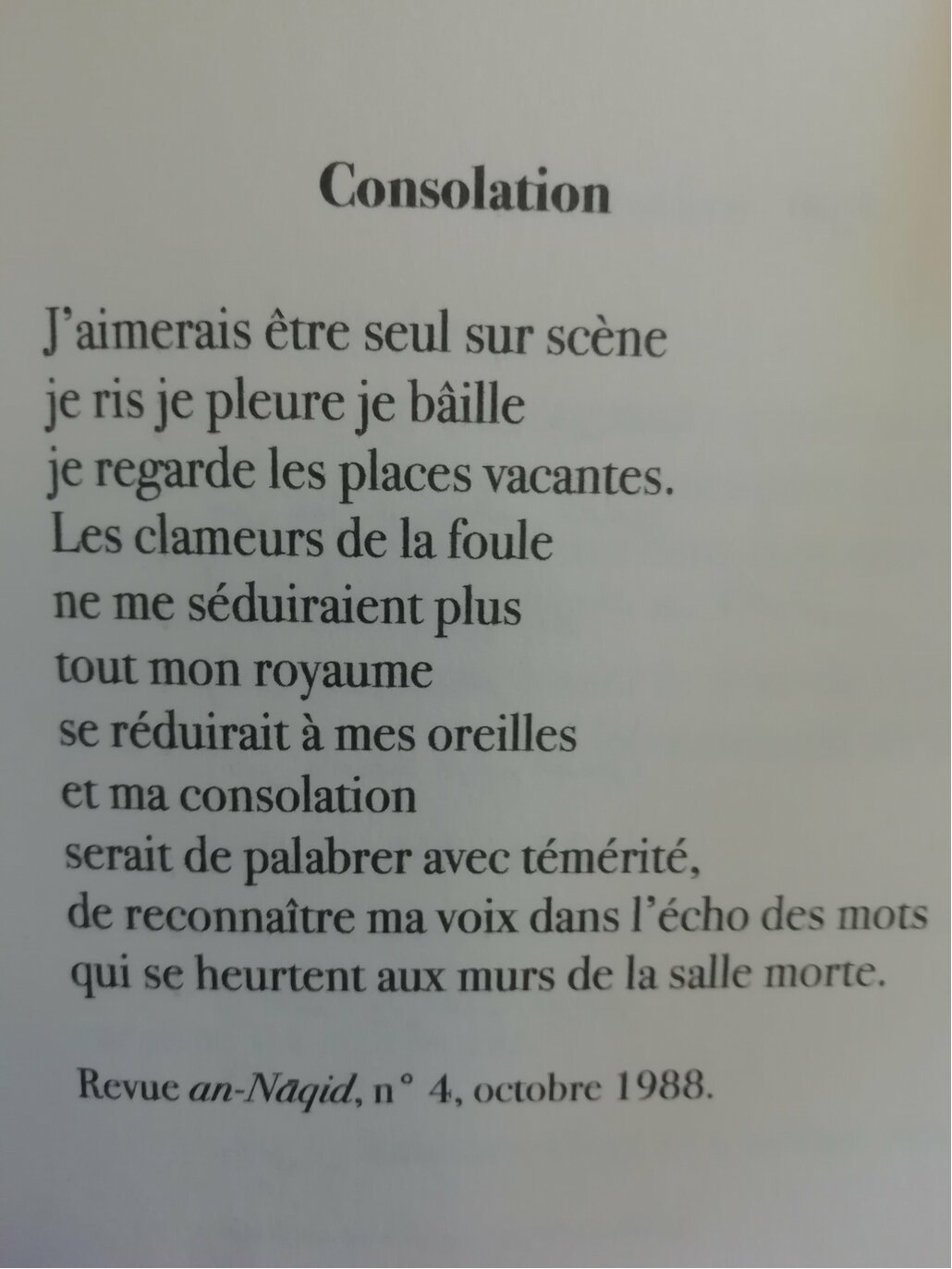

Je lui avais donné le livre de poésie syrienne, magnifiquement traduit par Saleh Diab, et il en avait feuilleté les pages... Je ne pouvais dire qu’il lisait... Mais prenant le papier et un crayon posés sur la table, il se décida à recopier le vers d’un de ces textes... Le début d’un des poèmes...

Une infirmière vient à la pause me demander, moi qui travaille sur la question des effets de l’espace sur la vie intérieure, ce que je pense de la façon dont on s’endort avec plus ou moins de difficulté lorsqu’on change de chambre...

Je n’en sais rien, bien sûr, mais cela me fait penser à la thèse de Michel Jouvet sur la façon dont il faut, selon lui, huit jours pour que nos rêves intègrent dans leur matériel explicite les éléments d’un environnement nouveau, dans le cas d’un voyage par exemple... J’avais constaté en maison d’arrêt, que nombre de détenus n’intégraient jamais la prison à leurs rêves... Dans leur univers onirique, ils habitaient toujours chez eux. D’autres en revanche, ne rêvaient plus que de la réalité carcérale...

L’infirmière me raconte qu’elle n’est pas née en France, mais en Côte-d’Ivoire, et qu’elle n’aime pas dormir ailleurs que dans cette chambre d’ici, dont elle a conquis la sécurité après toutes ces années, et où elle ne se demande plus ce qu’elle fait là. Changer de chambre réactive à chaque fois cette question, ce doute... Comment savoir si je ne serais pas mieux là-bas ?