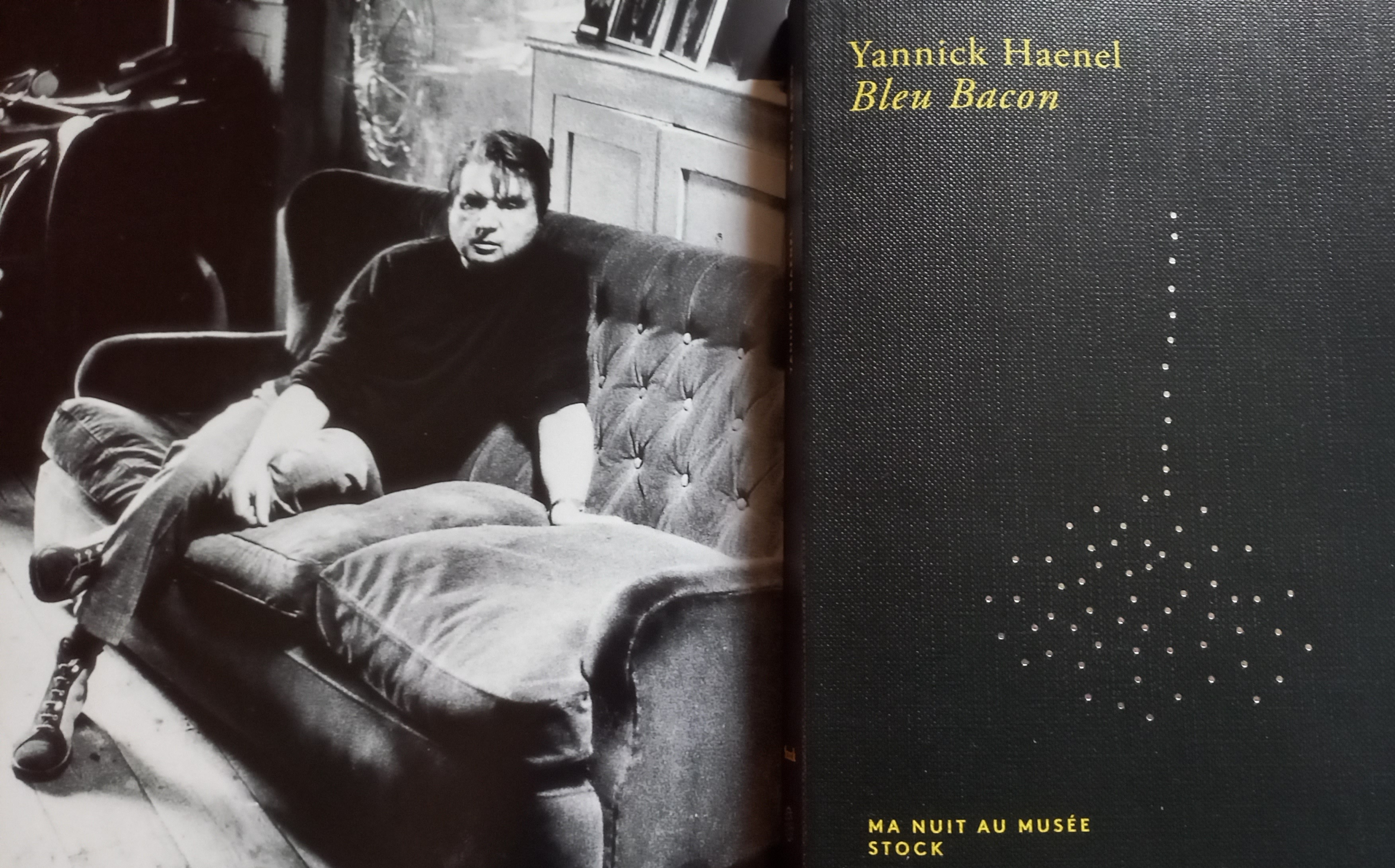

Yannick Haenel | Bleu Bacon

ni directement lisible. »

Gilles Deleuze, Foucault, Minuit, 2004, p 66

I – Entendre : la dictée des Erynies

Ce livre est publié chez Stock dans la collection intitulée « Ma nuit au musée », laquelle se propose comme objectif de permettre à un ou une auteur.e de passer une nuit dans le musée de son choix, afin d’en tirer un livre. Yannick Haenel a décidé de passer une nuit au Centre Georges Pompidou dans la galerie consacrée à l’exposition « Bacon en toutes lettres » qui s’est tenue du 11 septembre 2019 au 20 janvier 2020. Face à Bacon. Il a tiré de cette expérience un texte excessif et joyeux, inspiré et revigorant. Son ouverture est particulièrement remarquable, non seulement en raison de la violente migraine ophtalmique qui s’est immédiatement abattue sur l’auteur dès qu’il eut franchi le seuil du musée mais encore en raison de la tension qui anime son écriture, à la fois dramatique et triviale, prosaïque et magique. Tout s’agence comme pour une tragédie : un lieu, un temps, une action. Laquelle ? Voir ou mourir. Mourir pour voir. Revivre.

Singulière ouverture effectivement que celle qui nous présente notre regardeur attitré littéralement couché sur un lit de camp, contraint d’avoir les yeux clos s’il ne veut pas souffrir outre-mesure. La civilisation de l’image qui est la nôtre n’a pas oublié qu’il y a un interdit de voir et qu’il sévit encore, telle une menace. Mais eu égard à cette idée que la peinture est parole, plus remarquable encore est le fait qu’une voix accompagne le visiteur, le prétendant, le novice, qu’elle le mitraille, celle des Erinyes, « gardiennes assoiffées de vengeance » déterminées à s’en prendre au violateur du sanctuaire qu’est le musée, selon les mots d’Haenel, lequel voit volontiers dans l’œuvre une forme d’absolu et sans doute dans son appropriation une forme de profanation appelant un châtiment. J’exagère à peine, ce lexique est le sien, ici ou là, et quand bien même il serait en partie hérité de Bataille ou de Leiris, il le fait sien, et ce dans la mesure même où l’expérience qu’il conduit (mais est-ce bien lui qui pilote ?) l’autorise à le faire, peut-être même le lui enjoint-elle.

La nuit dans laquelle il sombre lui rappelle le désert du Ténéré qu’il connut enfant. Magnifique évocation de son enfance, de son rapport aux images et à l’écriture, scène primitive qui se rejoue quarante ans plus tard : ou comment traverser un miroir. Est-ce pour cela que l’eau va jouer un rôle si important dans sa redécouverte des tableaux de Bacon, une fois sa migraine estompée grâce au tramadol ? Désert des sensations réduites à la douleur de penser auquel répondra, véritable antidote, la vue d’un robinet duquel jaillit une eau fraîche d’un bleu ineffable qui ne saurait s’appeler autrement que du nom peintre qui le composa. Water from a running tap, tel est le titre du tableau au contact duquel Haenel se regénère. Il écrit : « La joie est humide, elle rejoint cette rivière invisible qui entraîne les images. » Ainsi l’aveugle livré aux mots comme aux inévitables pensées qui l’assiègent – quel gâchis d’être obligé d’être alité alors qu’on attend depuis des années de se confronter seul à seul avec le peintre qu’on admire le plus ! – donne-t-il l’accolade au voyant et conforte-t-il sa théorie selon laquelle le langage, quand bien même il ne saurait se confondre avec une image, peut conduire à elle, non sans péril, car il semblerait que le langage, et c’est là où l’affaire se complique, doive aussi connaître une épreuve du feu dans son rapport à l’image de l’art. Il y aurait donc un cousinage entre la nuit qui s’abat sur le monde de la perception et la nuit qui s’abat sur le langage quand l’existence se confronte au tragique ou qu’une expérience prend des allures de sacrifice ; une sorte de complémentarité voire de réciprocité capable de convertir le négatif en positif. Ayant retrouvé la vue, Haenel écrit : « l’émotion vous mêle à l’objet qui la suscite, et cette émotion vous procure une clarté que vous n’aviez jamais connue, elle vous prodigue des battements de cœur plus amples ». Cette « clarté » semble procéder d’une ouverture du visible, d’un accroissement de la capacité de voir comme de comprendre. L’auteur ne dit pas que le langage est là, au bord du voir, mais au vu du texte qu’il écrira plus tard, on peut se demander si quelque chose n’est pas déjà en marche, si quelque chose ne s’écrit pas dès ce moment-là, antichambre ou alvéole cérébrale où le mystère du vivant se prépare à devenir lisible, pour quand le temps de la moisson viendra, trois ans plus tard, et après un sérieux travail de recherche et de lecture.

II – Voir : du visible à la lumière

Ainsi les mots, tel un labyrinthe, conduiraient aux images, quitte à ce que celles-ci ensuite reconduisent au langage et que les deux lignes se croisent, les deux plans s’articulent. Durant cette nuit unique, la première expérience que Haenel a des toiles de Bacon est une expérience de clarté, une sortie du tunnel en quelque sorte. Le bleu domine, la fraîcheur. Il peut alors rappeler ce que l’image d’un Bacon torturé a de fallacieux, quant à ce que l’artiste éprouve et quant à ce que le regardeur ressent aussi. Et écrire, « là où il y a de la peinture, il y a de la vie ». Bacon disait de sa peinture qu’elle était joyeuse et voyait beaucoup plus de violence dans le monde et sur les écrans que sur ses toiles. Ne tombons toutefois pas dans la caricature, Francis Bacon n’est pas David Hockney. Haenel consacre d’ailleurs tout un chapitre à brosser à traits rapides la diversité des motifs baconiens – une seule grande phrase correspondant à sa course frénétique dans les allées du musée - et à souligner le caractère instable et contradictoire de l’expérience sensible à laquelle la vision de ses tableaux conduit. Deleuze a parlé de viande au sujet du traitement des corps qu’offre sa peinture, de défiguration. Corps distordus et bouches hurlantes, exhibant leurs dents comme autant de preuves de l’existence du mal. Alors s’il y a sérénité chez Bacon, ce ne peut être que par effet de contraste et sans doute est-ce là un état transitoire, passager. Ce qu’on éprouve n’est pas quelque chose de donné mais de conquis et si on accède à une émotion celle-ci doit être considérée dans son mouvement : plus ou moins de joie, plus ou moins d’effroi.

On parle volontiers de sidération face à des images violentes. Découvrir Bacon représente un choc, le revoir aussi. On croyait savoir mais voilà qu’on ne sait plus. On croyait connaître et l’on découvre avec ravissement qu’on ne connaît pas. On peut je crois concevoir que la pensée, le monologue intérieur qui accompagne nos perceptions, est un obstacle au voir. Un parasitage langagier peut nous interdire l’accès à l’œuvre. Néanmoins, on fait sans doute preuve de paresse lorsqu’on considère que tout ce qui est marqué du sceau d’une certaine intensité relève de l’indicible. Il n’empêche que notre rapport au langage se doit d’être bousculé par l’expérience esthétique et peut-être brisé, interrompu. Haenel écrit alors qu’il s’abreuve à l’eau du robinet de la peinture de Bacon : « Je regardais ce tableau en ne pensant à rien ; ou plutôt si, au début, je pensais encore, d’ailleurs je l’observais avec des mots ; je ne parlais pas, mais dans ma tête ça persistait à s’exprimer. C’est seulement lorsque le langage s’est effacé en moi que le tableau a commencé à agir. » En d’autres termes, c’est la faillite du langage qui conditionne l’ouverture du visible. Haenel l’éprouve, coule alors « une eau pour rien ». On retrouve cette rivière des images qui serait comme la condition de possibilité de la vue, ce que Deleuze appelle « luminosité » dans son texte sur Foucault où il distingue les choses visibles de la visibilité, cette dernière éclairant pour ainsi dire certains aspects des choses, et ce en fonction des époques que l’on considère. La luminosité ne doit donc pas être confondue avec un objet, elle n’est pas non plus un principe, elle serait plutôt pour l’artiste ou le regardeur ce dans quoi baigne nécessairement une chose visible pour autant qu’on accède à son principe organique ou vital. La profondeur de l’expérience relatée par Haenel s’exprime ici : il ne fait pas que voir des tableaux, il touche à ce qui rend leur vision possible, une lumière à laquelle il est particulièrement réceptif, inséparable du bleu, source inépuisable de la peinture et de la vie. Il peut alors écrire : « Le vide est bleu, il tourne sur lui-même et joue comme l’enfance du temps. »

A ce point, la peinture touche à la présence et cependant ne renonce pas à l’expression. Elle réussit peut-être cette synthèse impossible entre présence et langage, pour reprendre la dichotomie d’Octavio Paz en laquelle il reconnaissait une des principales hésitations de l’art moderne. A la fois aveugle et voyant, muet et disert, le poète se transforme, il mue à la faveur d’un corps à corps érotique avec son medium. Et Haenel de s’exclamer, avec une innocence et une foi, un enthousiasme, qu’on pouvait croire perdus dans les limbes du passé mais qu’il semble avoir retrouvés : « Je n’existais plus que sur un plan poétique, tout en moi était devenu phrases, le langage avait pris ma place et flottait sans moi dans cette nuit de peinture, j’étais nu comme un flocon, devenu entièrement lumière, écume, poussière en suspension entre deux lueurs, transparence, filigrane, rien. » La peinture a quitté le cadre, traversé la surface vitrée derrière laquelle Bacon tenait à enfermer ses œuvres pour les éloigner de leur public. Elle est devenue une nourriture dont on ne saurait se passer et qu’Haenel appelle inconnue. Tous nos yeux doublés de tous nos mots ne sauraient être de trop pour la traquer, l’ingurgiter mais aussi la rendre - métamorphosée.