Musique et poésie aujourd’hui : entretien avec Jérôme Combier (et documents)

Laure Gauthier : Cher Jérôme, quelle est la place de la poésie et plus généralement des écritures contemporaines dans votre vie ?

Jérôme Combier : Grande. Au point d’avoir rêvé - mais ai-je rêvé ? - être poète. C’est aussi un lieu intime de mon être, un lieu de questionnement. J’ai besoin de questionner les choses que je vois, de questionner mon rapport à ces choses, voilà tout. Mes premières lectures poétiques me sont encore aujourd’hui fidèles, ce furent les essais d’Yves Bonnefoy (les essais surtout), les livres de Rainer-Maria Rilke, de Philippe Jaccottet, Nicolas Bouvier, Bernard Delvaille (chacun ses coquetteries), plus récemment Jude Stéfan. J’y reconnais une origine, si bien que, dans l’occupation qui me retient, celle d’écrire de la musique, je me sens parfois plus proche de la figure de l’écrivain que de celle du musicien. La musique est confrontée à des enjeux de formes, de proportions, elle n’y dérogera pas, et la poésie de même qui cherche aussi des agencements, des associations, et à se démarger du langage quotidien - « quelque chose a lieu dans la langue quand on supprime les aiguillages » écrit Antoine Emaz [1] - Il me semble qu’il y a, pour la plupart des poètes, derrière l’agencement des mots, l’enjeu d’un rapport au sensible, à l’immédiateté de la perception qu’il conviendrait de faire advenir. On peut nommer cela de différentes manières : Présence pure écrivait Mallarmé, l’indéfait, l’immédiat dit Yves Bonnefoy qui s’entrevoyait « musicien que par un surcroît d’énigme. » [2] La musique peut envier à la poésie sa faculté de nommer les choses et la poésie peut regretter de n’être pas aussi immédiate que l’est la musique, mais elles partagent toutes deux cette recherche, plus ou moins assumée, d’une sorte d’épiphanie qui adviendrait dans l’acte de fabriquer, même si l’on ne sait pas très bien à quel niveau du langage (poétique, musicale) cette épiphanie se dévoilerait. Et chacun de reconnaître son lieu d’impuissance, comme l’écrit Yves Bonnefoy : « La musique c’est tout de suite une intimité avec bien des faits de la vie qui n’existe pas aussi grande dans l’emploi même le plus sensible des mots, des simples mots. » [3] Le poète et le compositeur partagent ce souci d’un rapport au monde qu’ils souhaitent intense, et de dépister, dans l’inscriptible de la feuille, la transmutation de quelque chose du réel, de cette intensité ressentie dans le contact immédiat du réel. C’est en ce sens que je me sens irrémédiablement poète et pas autre chose.

Laure Gauthier : Une partie importante de votre création est vocale et prend appui sur des textes depuis Noir gris (2008), en passant par Austerlitz qui est créé au Festival d’Aix-en-Provence en juillet 2011, jusqu’à Campo Santo, impure histoire de fantômes , installation-concert pour cinq musiciens, créé en 2016. Comment expliquez-vous cette place du texte dans votre œuvre ?

Jérôme Combier : Pas vraiment vocale en définitive, je dirais plutôt verbale. Noir gris est une installation vidéo qui fait appel au texte de Beckett Impromptu d’Ohio. Elle consiste en une projection d’ombres autour d’une table et glisse des fragments de musique instrumentale dans les interstices de silence que les didascalies offrent. Austerlitz est un monodrame sans chant, pour un comédien et 5 musiciens sur un texte de W.G. Sebald. Campo santo est une forme que l’on pourrait dire opératique, mais alors d’un opéra sans chanteur, sans drame, qui par un agencement d’images, de textes pré-enregistrés, de musiques jouées en live, d’installation sonore géante, finit par tisser une narration, un propos, une forme. Je recherche des situations où la parole (très littéraire) tisse avec la musique, avec les sons, un temps étrange, pas tout à fait musical, comme un entredeux, on pourrait y entendre une sorte de nostalgie, la nostalgie de la langue de n’être pas une musique, celle de la musique de ne pas pouvoir nommer les choses du monde. La perception navigue entre ces deux rives. Et puis, il y a cette question qu’un jour un ami m’a posé et que je me suis appropriée : « comment travailler à une idée artistique dans un monde qui ne l’attend pas ? »

Une saison en enfer de Gilbert Amy a été une référence forte pour moi, aussi le Prometeo de Nono dans sa version initiale à San Lorenzo, avec la structure de Renzo Piano, enfin Forever vallée de Gérard Pesson que je ne connais pourtant qu’en disque. Plus tardivement, j’ai découvert des entreprises un peu folles : Think des designers architectes Ray and Charles Eames imaginée en 1967 pour le pavillon IBM de l’exposition universelle et le Movie-Drome (1962) de Stan Van Der Beek qui était un dôme de neuf mètres de haut construit à partir d’un silo à grain monté sur une plateforme en bois et dont l’intérieur était inondé de projections de films multiples ; ce furent les premiers essais d’œuvres multimédia. Dans les années 1990, importantes pour moi furent les mises en scène de Deborah Warner, Simon McBurney, Robert Lepage, les folies visuelles de Romeo Castellucci.

Laure Gauthier : Quel est la place du poète ou de l’écrivain au moment du processus d’élaboration de l’œuvre ? L’écrivain a-t-il « voix au chapitre » ?

Jérôme Combier : Il n’y pas de méthode définie, ni pré-existante, et tout se construit selon le projet, selon le type de texte auquel il se rapporte : adaptation, collage, livret original, projet mutlimédia, pièce opératique ou radiophonique... il peut arriver qu’il n’y ait pas d’écrivain dans le projet ou, au contraire, que l’écrivain soit effectivement associé au processus de création dès le début des réflexions. Difficile donc de répondre à cette question ou sinon en donnant des exemples concrets. Je travaille beaucoup avec l’écrivain Sylvain Coher et les formes de nos petites associations sont toujours variées : projet d’opéra où livret et musique avancent conjointement dans l’élaboration (Hypothèse autour du grand amour), film court en association avec le vidéaste Pierre Nouvel sous la forme d’un cadavre exqui,s chacun réagissant à ce que l’autre lui envoie par la poste (le film Stèles d’air ), projet de pièce radiophonique sur l’abbaye de Fontevraud où nous nous sommes retrouvés en résidence commune, Sylvain Coher procédant à l’écriture d’un texte et moi à la captation de sons pour la partie électronique (Les moniales) et aujourd’hui concert-lecture sur le prochain livre de Coher sur la figure d’Abebe Bikila où je n’écrirai probablement pas de musique, mais proposerai un montage quasi radiophonique, lecture et musiques, une fois seulement le texte écrit. La méthode de travail, surtout dans les projets collectifs, est indissociable de l’objet final, elle y conduit et le détermine. Plus encore, ils s’auto-déterminent l’un l’autre. S’y pencher, imaginer comment les idées s’agencent dans le temps de leur apparition, s’y interroger participent déjà du processus de création, c’est en soi même une création. Les grands Happenings de Cage et Cunnigham dans les années 50 semblaient ne dire que cela. Toutefois, autant je crois à un partage possible de la création et de la responsabilité de celle-ci, autant je crois également aux bienfaits d’une répartition pure et simple des tâches. Encore une fois cela dépend du projet, mais celle-ci est parfois bienvenue. Il faut pouvoir aussi rêver seul, parce qu’ajuster ses désirs à ceux d’autrui n’est pas toujours simple. Encore une fois cela dépend du contexte. On sait que Colette, par l’entremise du directeur de l’opéra d’alors, Rouché, a remis son livret à Ravel, que celui-ci l’a emporté, et qu’il ne donna aucun signe de vie, mais après cinq ans reparut l’opéra achevé. Seulement, il lui demanda, raconte Colette, si elle ne voyait pas d’inconvénient à ce qu’il remplaçât « moauô » par « mouain » ... Elle dira plus tard « Puis-je dire que je l’ai vraiment connu, mon collaborateur illustre, l’auteur de L’Enfant et les sortilèges ? » ...

Laure Gauthier : On retrouve dans plusieurs de vos œuvres certains noms comme l’écrivain Sylvain Coher ou encore le metteur en scène Pierre Nouvel. Constituez-vous un collectif qui vous suit de projets en projets ?

Jérôme Combier : Il faudrait ajouter à ces noms celui de Bertrand Couderc, créateur lumière, avec lequel Pierre Nouvel et moi avons travaillé sur trois projets. Mais nous n’avons pas fondé de collectif dans la mesure où l’impulsion initiale, l’idée première (Austerlitz, ou Campo santo) est donnée avant tout par mes propres idées. Notre petite association d’ailleurs n’est pas destinée à durer, elle se défait et se reconstitue. C’est dommage, je le regrette un peu et je crois que si j’avais dû recommencer une aventure, j’aurais tenté de fonder un collectif rassemblant plusieurs disciplines et fonctionnant collégialement. J’ai la sensation que ce serait là aujourd’hui un enjeu primordial, une réponse impérative à cette glorification de l’individu sur laquelle nos sociétés occidentales sont construites. Il faut avoir l’audace et l’énergie de mettre en place de telles aventures collectives qui soient équitables dans la participation et dans l’investissement de chacun. Qu’aucun ne signe plus que les autres. Cela n’empêcherait pas, par ailleurs, chacun des membres du collectif de développer des activités personnelles, un peu plus isolées — encore une fois, il faut aussi pouvoir rêver seul —. Il y a quelques jeunes groupes d’artistes aujourd’hui qui tentent cela. La grande difficulté est de faire en sorte que le collectif se pérennise et qu’à aucun moment il devienne l’outil d’une seule personne ou de quelques-uns au détriment d’autres. Ce serait une belle image d’une redistribution des hiérarchies imposées par nos sociétés. Aussi, pour nous autres, compositeurs, cela permettrait de préserver la spécificité de notre pratique (qui s’attache avant tout à la notion d’écriture) tout en parvenant à la faire muter socialement à lui donner une réelle signification et finalement une réelle fonction ancrée dans la société et dans les pratiques artistiques de son époque.

Laure Gauthier : Pouvez-vous nous parler de votre projet autour de Austerlitz de W.G. Sebald : quel est dans cette œuvre votre façon de lier la musique et le texte ?`

Jérôme Combier : Le livre de W.G. Sebald est le témoignage d’un homme qui, dans toute l’Europe part à la recherche de ses origines : de Prague à Bruxelles, à Londres puis au Pays de Galles. Il s’agit d’une fiction, mais le livre est parsemé de documents, de photographies, d’adresses réelles qui lui donnent comme un effet de témoignage documentaire. L’idée fut de partir trouver ces lieux du livre, de refaire les photographies à l’identique, de filmer les lieux, d’y enregistrer des sons d’ambiance, trouver du matériau sonore qui puisse ensuite servir à la fabrication de la musique et du spectacle. J’ai d’ailleurs tenu un journal, parallèlement à ces déplacements, qui rendait compte de mes pérégrinations et que j’ai mis en ligne.

Austerlitz a initié une démarche importante pour moi : celle d’aller puiser dans le réel une matière (sonore ou/et visuelle), d’engager un parcours, un déplacement qui tranche radicalement d’avec l’entreprise de fabrication d’une partition qui est un travail solitaire, fastidieux, méditatif et pour moi de plus en plus épuisant. Cette démarche n’est pas très éloignée de celle de la musique concrète, même si les objets que je récolte sont plus variés — ce sont des bouts de métaux à analyser, une acoustique à capter, une partition trouvée sur une table ... — et sont ensuite ré-employés, transformés, utilisés de différentes manières : matériau musical, instrument à construire, fragments électro-acoustiques. C’est là une démarche qui, depuis Austerlitz, me retient dans les projets pluridisciplinaires que je mène et aujourd’hui encore, je cultive cette méthode. Je travaille actuellement sur un projet vocal pour les Cris de Paris qui doit me conduire à collecter des sons et des textes dans différents quartiers de Tokyo.

L’écriture de Sebald m’a fasciné, elle est un rythme lent, fait de détours, de propositions subordonnées enchâssées, de phrases démesurées, difficilement adaptables pour le théâtre, comme un chant mélancolique ininterrompu. Le livre lui-même, dans sa forme, est un labyrinthe de digressions. Je crois qu’il y avait pour moi, dans la facture même du livre, depuis la phrase jusqu’à la forme générale, comme un idéal artistique que je revendique : cette idée que l’on peut encore aujourd’hui rechercher une forme d’érudition dans la facture même, que l’œuvre à fabriquer, disons plutôt « la chose d’art » pour reprendre le mot de Rilke [4], est toujours actuelle, que l’auteur aussi n’a jamais cessé d’exister, mais que son rapport au réel se modifie et que c’est dans cet espace d’une histoire collective (un espace politique pourrait-on dire, un certain partage du sensible) que s’insèrent « ces choses d’art » qu’il propose et qu’il émet, celles-ci plus ou moins chargées de réel — beaucoup dans le cas d’Austerlitz. Sebald ne rejette pas la notion d’œuvre, mais, en même temps, il confronte le roman à la forme documentaire et crée ainsi une réelle ambiguïté.

Laure Gauthier : Vous avez aussi travaillé à un autre opéra, Terre et cendres , d’après le roman d’Atiq Rahimi, créé à l’opéra de Lyon. L’opéra est-il un genre qui permet de renouveler le rapport texte-musique ?

Jérôme Combier : Je crois qu’il faut précisément considérer que l’opéra n’est pas un genre en soi, car cela fige l’idée qu’on s’en fait a priori. C’est assez évident pour nous, mais ce n’est pas une évidence pour tout le monde, cela ne l’est pas pour un certain public, amateur, qui cherche dans les propositions opératiques d’aujourd’hui les vestiges d’un passé, on y attend l’aria, on y attend l’intervention du chœur, un beau décor. Et c’est un consensus qui réunit public, maisons d’opéra, chanteurs, et parfois même metteurs-en-scène et compositeurs, car il est facile de s’accorder sur ce qu’on connaît et que l’on peut identifier. L’institution et son public s’auto-déterminent, il n’y a là rien de nouveau. Plus difficile d’accepter des formes nouvelles, des propositions personnelles par rapport à ce qui serait effectivement considéré comme un genre. On finira par rétorquer au compositeur et au librettiste ou autre, que ce qu’ils ont fait n’est pas un opéra ; la voix lyrique est la chasse gardée de l’opéra. Pour répondre à la question donc de la forme opératique aujourd’hui, je dirais que précisément les compositeurs doivent s’approprier la voix lyrique et assumer une certaine tradition occidentale, mais en même temps, il faudrait la considérer comme un matériau parmi d’autres, assumer son intégration dans un contexte multimédia et la confronter aux autres forces en jeu (texte, musique instrumentale, images scénographiques) et ainsi tenter de dégager toutes les relations de sens, transversales, qui émanent de ces inter-actions. C’est là assumer la différence et concevoir, dès le début du processus de création, sa pratique dans sa collision avec les autres arts. Si l’on ne tente pas de s’approprier conjointement le lyrique et le pluridisciplinaire, alors deux bords ne cesseront de s’affronter : celui de refuser de nommer opéra ce qui ne répond pas aux codes du « genre » et celui de vouloir faire de l’opéra en congédiant toute voix lyrique. On pourrait regretter que les formes audacieuses d’opéra n’aient pu atteindre le grand public, les « grandes maisons », c’est un fait, mais au fond je ne sais si ce n’est pas un peu dans l’ordre des choses. Un artiste qui cherche à s’exprimer différemment de ses prédécesseurs est naturellement un peu solitaire ou du moins en marge des flux officiels. Il faut juste savoir ce que l’on cherche et où se placer pour cela. Il n’est pas même certain qu’il faille envier les incroyables moyens de production dont disposent les maisons d’opéra. Croiser le fer avec elles est souvent peine perdue.

Laure Gauthier : Comment concevez-vous la voix dans votre création musicale ?

Jérôme Combier : Je m’aperçois que, dans mes premiers essais en matière de voix, j’ai vite cherché à dissocier le son du sens, comme si je ne parvenais pas à entendre simultanément l’un et l’autre, comme s’il me fallait être de plain-pied dans les mots ou dans les sons... ou dit autrement, comme s’il y avait déjà dans les mots un rythme que je ne souhaitais pas (ne savais pas) contrarier ou remodeler. La voix était pour moi soit porteuse de sens et j’écrivais alors des projets pour voix parlée (Noir gris / Austerlitz / Campo santo ) soit porteuse de son et alors il n’y avait plus de mots. Je crois aussi que les entreprises vocales des années 60-70 m’ont un peu tenu à l’écart de l’écriture vocale. Autant j’ai aimé les pièces que je découvrais autant je les trouvais trop emblématiques d’une époque, presque enfermées dans quelque chose de stéréotypé ; je ne saurais trop dire pourquoi. La musique instrumentale ne me faisait pas cet effet. Aujourd’hui, je me sens plus apte à prendre en charge ces questions du son et du sens, non que je les ignorais (les 6 leçons sur le son et le sens de Roman Jakobson fut un livre important pour moi), mais plutôt que j’avais souhaité les esquiver, les aborder d’une manière détournée. Je pense souvent à cette phrase de Luciano Berio qu’il est temps peut-être pour moi d’assumer : « Je m’intéresse à une musique vocale qui imite et, en un certain sens, décrit ce prodigieux phénomène qui est l’aspect central du langage : le son qui devient sens. »

Laure Gauthier : Vous dirigez un ensemble : est-ce aussi une façon de faire bouger les fronts pour laisser exister des œuvres nouvelles qui échappent aux catégories habituelles et donc parfois aussi à la programmation ?

Jérôme Combier : Je m’occupe effectivement de l’Ensemble Cairn qui là encore n’est pas un collectif, mais un regroupement de musiciens fidèles autour d’un projet auquel je tente de donner une certaine cohérence. Je conçois la ligne artistique, même si parfois des projets sont proposés par les musiciens. Il y a entre nous, je crois, une réelle relation de confiance et de complicité. Nous avons tous la sensation de mener ensemble un navire vers son aventure. Certains musiciens sont là depuis 20 ans d’autres depuis 15 ans. Nous assumons une certaine indépendance artistique, la plupart de nos projets sont personnels et le fruit de notre imagination et de notre désir, nous sommes force de proposition, mais en retour l’aventure n’est pas facile car si nous pouvons initier des projets, c’est une autre histoire de les produire et surtout de les faire vivre sur plusieurs saisons. De ce point de vue, nous restons dépendants des structures de production, théâtres, festivals, que nous devons démarcher, rencontrer, convaincre. L’espace d’expression possible pour nos ensembles est très étroit et notre capacité à proposer des projets qui comme vous le dites échappent aux catégories habituelles, est finalement assez limitée. Et puis un ensemble de musique ne fonctionne pas comme une compagnie de théâtre, il se construit avant tout sur la notion de répertoire qu’il convient d’enrichir et de diffuser. Donc sur la question de la production, nous sommes soumis, mais à quoi ? Très vite se pose la question du pouvoir dans le domaine de la culture et de qui rend réellement les choses possibles. On se heurte à des murs, il y a quelques exemples autour de nous de ces gens qui font de leur expertise musicale un pouvoir de décision et dont on peut se permettre de douter, ou bien de ceux-là dont le projet de direction, avec toute les contraintes que celui-ci suppose, absorbe les artistes pour le nourrir, les assujettissant de facto à ce même projet. Cairn a la chance de pouvoir prendre fortement appui sur la Scène Nationale d’Orléans, soutenu par son directeur, François-Xavier Hauville qui lui donne grande confiance et grande liberté, et je suis persuadé que c’est là un modèle qu’il faudrait pouvoir appliquer sur l’ensemble du territoire. Il est possible, j’en suis convaincu, d’aller à la rencontre des populations, de mettre en place une réelle politique des publics, même pour une musique telle que la nôtre, prospective et surprenante. La création musicale, telle que je la pratique et la défend, c’est à dire dans sa connexion intime avec la notion d’écriture (et toute la précision et la facture que celle-ci suppose) est fragile, mais elle ne cessera pas d’être, aussi fragile et ténue soit-elle, j’en suis persuadé.

À quoi bon encore des poètes ? disait Hölderlin, dit Christian Prigent ...

DOCUMENTS

1. Campo Santo. Impure histoire de fantômes.

Jérôme Combier : Composition et conception

Pierre Nouvel : Mise en scène et vidéo

Installation-concert pour 5 musiciens, électronique et dispositif scénique et vidéo.

Ensemble Cairn

Création au Théâtre d’Orléans le 15.12. 2016

Voir le lien vidéo

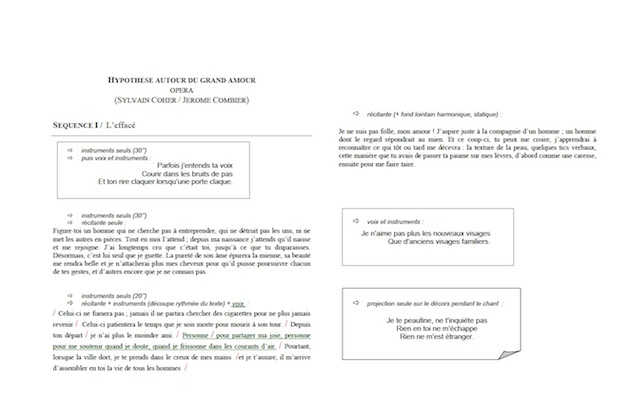

2. Hypothèse autour du grand amour, Opéra (projet)

(Musique de Jérome Combier, texte de Sylvain Coher)

Le plan

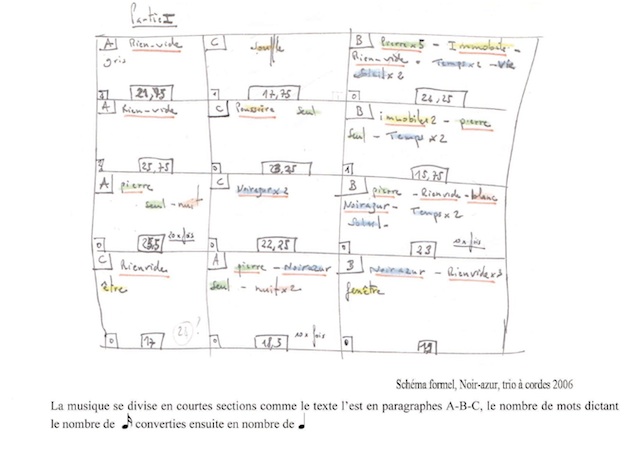

3. Noir Azur, pour trio à cordes, 2006. Musique de Jérôme Combier.

Le schéma

[1] Lichen encore, Antoine Emaz, Paris, éd. Rehauts, 2009, p.14.

[2] Entretiens sur la poésie, La présence et l’image, Yves Bonnefoy, éd. Mercure de France, Paris, 1990, p.184.

[3] Alliance de la poésie et de la musique, Yves Bonnefoy, éd. Galilée, Paris, 2007, p. 49. Adorno le dit d’une autre manière encore : « la musique représente la tentative humaine, si vaine soit-elle, d’énoncer le Nom lui-même, au lieu de communiquer des significations » (Quasi una fantasia, in : Theodor W. Adorno, Ecrits musicaux II., Traduit de l’allemand par Jean-Louis Leleu, Paris, Gallimard, 1982).

[4] Rilke (...) « nomme "les choses" les éléments du monde réel, tels que les arbres ou les fleurs, mais aussi les objets manufacturés plus ou moins étroitement liés à la nature : ainsi la cruche, le pont, le fenêtre, la fontaine. Leur dignité, y compris pour les plus humbles, est d’être pleines et closes en elles-mêmes comme le paraissent les astres soumis aux lois les plus pures. Rilke leur voue un respect tel que, lorsqu’il s’est agi pour lui, au moment de sa relation avec Rodin notamment, d’évoquer des œuvres d’art (Kunstwerke), il a préféré les dénommer "choses d’art" (Kunstdinge), c’est-à-dire justement, éminemment, des réalités autonomes, capables de s’organiser devant nous en "figures", en constellations. » Les Élégies de Duino, Postface de Philippe Jaccottet, éd. La Dogana, Genève 2007, p. 101.