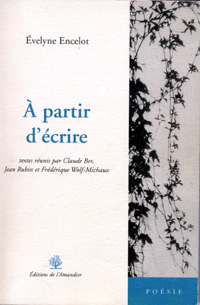

53- Passion d’Évelyne Encelot

On ne sort pas indemne d’une telle lecture.

La raison en est que ces presque trois cents pages, qui regroupent des textes de carnets, des poèmes, de petits récits sous forme de poèmes en prose, que cet ensemble, donc, tiré d’un fonds beaucoup plus vaste dont émergeront sans doute plus tard d’autres livres, témoignent de la seule question en quoi pourrait se résumer toute la littérature lorsqu’elle n’est pas un artifice : qu’est-ce qui pousse les hommes à se représenter ? [1]

La réponse implicite d’Evelyne Encelot fait un écho magnifique à l’observation d’Ingeborg Bachmann qui m’accompagne si souvent lorsque je lis, et qu’on trouve dans ses Leçons de Francfort : évoquant « les problèmes littéraires avec lesquels on nous familiarise », Bachmann montre qu’ils sont tout à fait extérieurs au véritable enjeu de l’écriture : c’est que pour l’écrivain « il existe avant tout des questions qui semblent externes à la littérature ». Parfois, ajoute-t-elle, « nous ne les remarquons même pas. Ce sont des questions destructrices, terribles dans leur simplicité ; et dans l’œuvre où elles ne se sont pas fait jour, rien non plus ne s’est fait jour. » [2]

Claude Ber indique dans sa préface quelles sont ces questions destructrices qui travaillent le texte d’Encelot : il s’agit de faire face à la maladie, et à la plus cruelle sans doute qui soit, celle qui vous démunit le plus, l’apparition irréductible de la folie. On en trouve de terribles traces dans tous ces textes, comme on en trouve dans ceux de Dickinson, d’Artaud, de Trakl…

Mais quasiment jamais sous la forme de la plainte, de la rancœur, de la violence ; à peine si lui échappent de brefs et parfois ironiques soupirs, « L’étrange peine. »…

La plupart du temps, ce sont, dans leur simplicité objective, des notes comme celle-ci, qu’on ne commente pas : « Maintenant, quand je lave mon visage/ Il s’en vient par lambeaux. »

Rien donc d’une complaisance à son propre mal, chez Evelyne Encelot.

Tout au contraire : ce qui bouleverse, c’est la manière dont l’écriture se dresse contre la douleur pour, tant que c’est possible encore, enchanter la vie.

Pour dire qu’on aime la vie, dans le même temps qu’on sent peser sur elle la menace. Et d’autant plus qu’elle pèse lourd.

Et c’est par ce mouvement constant d’énergie, de reconquête, par cette façon de dresser la phrase, le poème, contre le malheur, par la rigueur, la rectitude d’un rythme qui impose au désordre intérieur sa loi, bref, par cette tenue, que l’écriture est maîtresse du temps qui reste à vivre.

« Que faites-vous ? », dit un poème, qui se conclut ainsi : « Et il faudra porter ces actes. » Il faut porter, oui, c’est ce que dit aussi Celan : Ich muss dich tragen, Je dois te porter, dès lors que le monde s’absente, s’est absenté.

Le poème est ce qui porte.

Mes mots banals que j’assemble en chaîne précaire et familière pour que ces fétus me portent sur l’abîme. Fétus que nul ne verra, que les bourrasques du temps balaieront et qui sont faits seulement

Du fond de la détresse

Pour que les regarde l’œil de Dieu. [3]

Plusieurs fois, et dans une sorte d’enthousiasme qui rappelle un poème de Rilke du cycle des « Miroitements » (« Il serait temps maintenant que les dieux/ sortent des choses habitées/ et qu’ils renversent tous les murs de ma maison./ Page blanche. (…) Oh vous, les dieux !/ Vous souvent venus, qui dormez dans les choses (…) qui vous lavez le cou/ et le visage aux sources que nos devinons (…)/ Que ce soit encore une fois votre matin ! »), plusieurs fois, disais-je, Evelyne Encelot en appelle à ces forces de la terre et du ciel pour que surgisse encore « l’eau transparente et imperceptible du bonheur » :

Dieux qui dormez dans le bleu lointain du ciel, dieux qui transmuez votre sèche noirceur en fracas de soleil, écoutez d’une mortelle la prière, que s’en vienne et puis revienne le jour de demain et celui d’encore demain, qu’ils nous protègent avec dans la coupelle de leurs mains l’eau transparente et imperceptible du bonheur. [4]

C’est que, sans doute, nous sentons bien que nous sommes, étions, destinés à la joie.

Quand bien même... :

Que l’on me brûle et que l’on jette mes cendres dans la mer, la mer qui court et frémit, en l’honneur de l’amour et que l’on lève son verre à l’infini, à un autre endroit de lumière où enfin nous serons accomplis.

Ou encore :

Tu vois, ici le vent court toujours avec la même vacuité, la même liberté sur la peau chaude. Il balaie les contraintes et les graduations fausses. Il passe sur les collines, sur les villages que nous connaissions, sur des chemins que je découvre encore, sur la nappe étincelante de la mer. Écoute-le bousculer le rideau dans la pénombre claire de la chambre. Il amène aux lèvres son souffle de résurrection. [5]

On aimerait citer tant de poèmes, tant de vers tirés de ces courts récits, qui réaffirment la beauté menacée du monde.

Mais j’aimerais terminer par une page mystérieuse, l’une des plus secrètes, des plus troublantes de ce livre, mais aussi l’une des plus fraternelles.

NOUVELLES D’AILLEURS

Il faisait nuit.

Et la nuit devint lucide, sans cesser sa noirceur.

À qui était la main sous la mienne ? C’était un

contact sérieux, presque sévère... Je pensai que

c’était D. Une onde de tendresse et de joie passa

dans mon esprit. Je pressai vivement sa main, deux

fois. L’obscurité retomba... Je trouvai le doute. Je

dis : « Tu sais que je ne peux pas te voir. Dis-moi ton

nom ». Il y eut du silence. Le silence remua.

Je dis : « Tu sais : de temps à autre, je suis malade.

Terribilmente ! »

Le silence reprit. La forme bougea, et je crus voir

dans une éclaircie des contours ronds, des cheveux

d’or, du rire... N.? me dis-je. Non. N. n’est pas

morte. Qui, si jeune ? Et avant que je ne réfléchisse

plus longuement, la main passa sur la mienne et la

serra fortement. Je m’éveillai.