Le mort et le vif

Emmanuel Barthélémy et Frédéric Cournet, les héros de ce récit, sont dissemblables en tout. Autant Barthélémy est froid et méthodique, autant Cournet est irascible et velléitaire. En témoignent les barricades qu’ils commandaient, l’une « parfaitement appareillée, percée de meurtrières régulièrement espacées, comme construite par un ingénieur militaire  », l’autre « colossale, hirsute, faite de tous les débris de la ville entassés pêle-mêle  ». Les oppose aussi le milieu social (Barthélémy est ouvrier, Cournet officier de marine) et l’engagement politique (l’un est blanquiste, l’autre rolliniste – partisan de Ledru-Rollin, c’est-à -dire républicain modéré) : c’est l’éternelle opposition du doctrinaire et du révolté, du révolutionnaire et de l’aventurier – de Saint-Just et de Danton. Selon sa complexion, la sympathie du lecteur ira à l’un ou à l’autre, au risque d’être bientôt contrarié par une indignité de son héros. Si Cournet s’est effacé, Barthélémy a connu une certaine fortune posthume : Il fut, dit-on, le modèle du « pâle criminel  » de Zarathoustra et l’un de ceux de Raskolnikov.

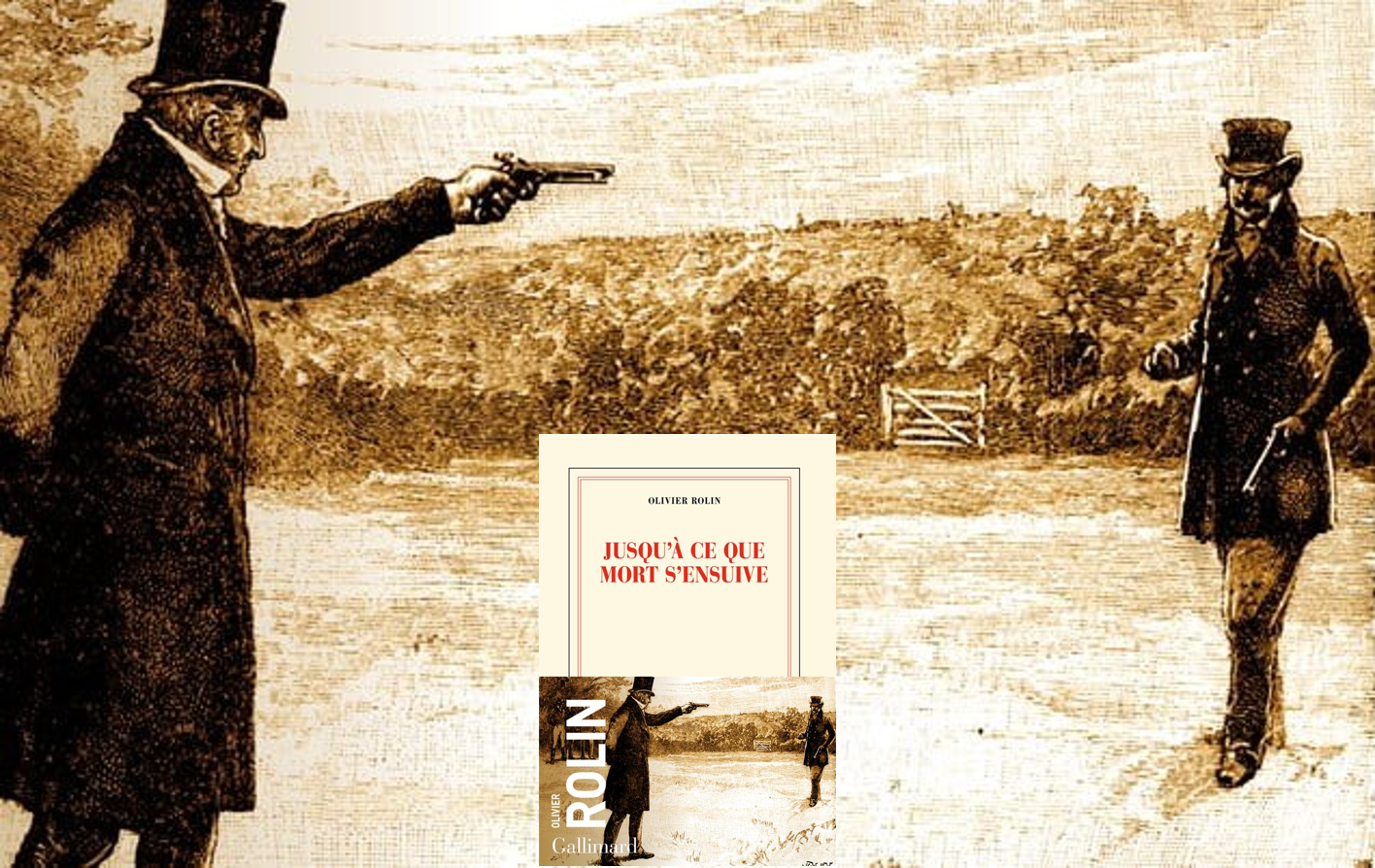

Après trois livres nourris de sa propre vie, Olivier Rolin nous offre donc un roman d’aventures, parfois rocambolesques, immergées dans la grande Histoire – le soulèvement de juin 48 et le coup d’état du prince-président. Au fil des pages, le lecteur assiste ainsi à plusieurs procès, dont l’un présidé par un loup déguisé en grand-mère, il visite le bagne de Brest, s’évade par les toits, puis d’un fiacre de police après strangulation, il voit la République finir dans une pantalonnade de la droite, est témoin de deux assassinats sordides, au maillet de plomb et au pistolet, il découvre une tombe vide sous une cuisine et s’attache à une mystérieuse dame à voilette, entre autres péripéties, certaines terribles, que je me garderai bien de divulguer, en recevant au passage une leçon d’athéisme (« Je ne suis pas croyant, je comprends la géométrie, les sciences, mais pas la foi. En tout cas, si Dieu existe, j’espère qu’il parle français  ») et relisant des vers célèbres de Wilde. Et il assiste au fameux duel, avant de suivre le cercueil de *** dans la campagne anglaise au milieu d’une bande d’énergumènes bavards, barbe et drapeau rouge au vent.

Dans ce non-roman (tout y est vrai, pour autant qu’on puisse le savoir aujourd’hui), l’auteur a un comparse d’envergure : Victor Hugo, qui fut mêlé à la révolution de 48, puis à la résistance au coup d’état de Louis-Napoléon, événement dont il tira Histoire d’un crime – que Rolin donne furieusement envie de lire : « Des Å“uvres en prose de Hugo, c’est à mes yeux une des plus magistrales. Quand il se débarrasse de l’emphase, quand la colère et le mépris le font aller au plus court, au plus direct, c’est Tacite. Il ne fait pas bon se trouver sur le chemin de sa plume, elle tue  ». Rolin, donc, montre l’exilé dans sa chambre de tapis d’Hauteville House rouvrant le manuscrit des Misérables, quitté douze ans plus tôt, et notant dans la marge : « 14 février 1848, ici le pair de France s’est interrompu et le proscrit a continué : 30 décembre 1860, Guernesey  ». Et le proscrit, qui est devenu dans l’exil « le Verbe, le Peuple, la République  », ne peut se défendre d’une certaine sympathie pour la populace qu’il avait combattue en juin 48 (« …comme il la sent excusable tout en lui tenant tête ! comme il la vénère tout en lui résistant !  » écrit-il alors, dans la distance des années).

Comme tous les livres d’Olivier Rolin, Jusqu’à ce que mort s’ensuive a un dernier protagoniste, l’auteur lui-même, aux prises avec la matière incertaine de l’Histoire, qu’il traque dans les documents et sur les lieux, et qu’au besoin il imagine : « On ne sait pas, on interprète, on rêve  ». On le voit donc tirer les fils de l’histoire, consulter les documents d’époque (« quelquefois, sur une photo […] le temps de pose a fait d’un fiacre en mouvement un fantôme, qui est comme le passé venant nous visiter en songe  »), soupeser vérités et inventions (le grand Totor n’hésitait pas à en colorer ses pages), s’abandonner aux digressions, comme son illustre devancier (« mais là où le sujet n’est point perdu de vue, il n’y a point de digression  » avait noté celui-ci) et, le temps d’une promenade documentaire, ressusciter les lieux. De ce point de vue, les pages les plus impressionnantes sont l’adieu à Paris, au milieu du livre, avant que l’action ne se transporte à Londres. Il y a là une description saisissante du quartier de Montfaucon, avec ses bassins d’aisance (« Des barques circulaient […] sur ces étendues où flottaient, note Gautier, "des pellicules jaunâtres comme le plomb en fusion"  ») et sa « grande écorcherie  » à chevaux, paysage sordide et pittoresque qu’Haussmann va bientôt faire disparaître :

Des quartiers entiers vont être rasés, des buttes aplanies, des milliers de maisons transformées en tas de gravats. Mais pas seulement des maisons : des labyrinthes, des tours et des détours, des contrastes, des passages secrets, des culs-de-sac, cette nuée dense d’imprévus et d’équivoques, d’hésitations, de coq-à -l’âne qui fait le charme d’une ville. Le Beau urbain tel que le conçoit le baron, et la bourgeoisie dont il est le grand exécutant, qui rêve de fastes aristocratiques, c’est la perspective, c’est-à -dire l’ennui majestueux. […] Et ce n’est pas seulement ce dédale matériel portant à la rêverie qui va être détruit, mais tout un poème de noms étranges, hirsutes, venus de très loin, du treizième siècle au moins où un certain Guillot composait le Dit des rues de Paris. […] Et sans doute n’étaient-ce pas seulement les rues qui semblaient « puantes et malsaines  » à Haussmann, mais aussi leurs noms : une rue haussmannienne, ça porte un nom de préfet, ou de victoire, ça ne s’appelle pas rue du Grand-Hurleur, que fit disparaître le boulevard de Sébastopol, ou rue des Frondeurs, où Vautrin, sous l’apparence de l’abbé Carlos Herrera, donne rendez-vous à Esther la Torpille au début de Splendeurs et misères…, et qu’avala, avec beaucoup d’autres, le boa de l’avenue de l’Opéra. Que les rues ne soient plus un poème mais une proclamation officielle, un ordre du jour, tel était le programme d’Haussmann.

Le Londres que découvrent les proscrits ne vaut guère mieux que Paris : « Le bateau s’enfonce sous un dôme de fumée crachée par des milliers de cheminées qui hérissent l’horizon comme les obélisques d’une ville infernale  » – Hell is a city much like London écrivait Shelley quelques années plus tôt. Rolin dresse un tableau effrayant de l’East End de l’époque, où vivaient dans la misère des exilés venus de toute l’Europe, qui poursuivaient là leurs luttes fratricides, d’autant plus enflammées qu’elles étaient impuissantes. On y vit ainsi Barthélémy entraîner au pistolet, à l’épée et au sabre un exilé allemand qui craignait pour sa vie – avant que ce même Barthélémy n’envisage un moment de l’expédier ad patres, ce qui eà »t changé le cours de l’Histoire : c’était un certain Karl Marx…

La littérature est l’un des modes, le plus raffiné, de l’anthropophagie : tout écrivain se nourrit de ses prédécesseurs. Le plus souvent, il se les incorpore si bien qu’ils disparaissent dans son Å“uvre. Parfois, au contraire, dans un geste témoignant du processus secret de l’écriture, le neuf est enté sur l’ancien, le vif greffé sur le mort. Jusqu’à ce que mort s’ensuive, conclut Rolin, est « comme une note en bas de page  » du chapitre « La Charybde du faubourg Saint-Antoine et la Scylla du faubourg du Temple  » des Misérables :

Les livres servent à en susciter d’autres, et si inférieure et chétive que soit leur descendance, peu importe : le mouvement de l’imagination, de l’écriture, de la lecture, se poursuit, qui est la vie même, la vraie vie, a dit un autre.

La modestie d’Olivier Rolin l’honore ; mais, on l’aura compris, son livre n’est en rien inférieur aux pages qui lui ont donné vie, ni chétive son écriture, qui sait nous entraîner passionnément à sa suite sans nous priver de nous-même : comme tous les véritables livres.