Joseph Mouton avec Delenda ouest et Cécile Mainardi avec La blondeur

Les éditions les Petits matins ne pouvaient se passer d’une collection baptisée « les grands soirs  ». Au-delà du clin d’œil, il faut revenir quelques instants sur cette collection dirigée par Jérôme Mauche. J’avais déjà eu l’occasion de signaler le travail défricheur de cette collection avec le Fixe, désole en hiver d’Eric Suchère paru en 2005.

Je voudrais évoquer les dernières parutions de cette collection et plus particulièrement le dernier livre de Joseph Mouton, Delenda ouest.

Delenda ouest est un journal intime [1], journal d’une écriture à la recherche d’une écriture, le journal d’un type qui s’appellerait Joseph Mouton (ou Joseph W. Shepherd, sorte de projection littéraire… on va y revenir).

Le journal pose immédiatement son sujet principal : la recherche d’une grammaire. Le journal est celui de cette recherche comme il est dans cette recherche (le dedans comme son dehors). Bien sà »r, il ne s’agit pas de n’importe quelle grammaire, mais une grammaire abrégée et algorithmique qui permettrait de définir le « squelette phrastique  »â€¦ une sorte de Graal : « un squelette phrastique est ce que vous pouvez garder d’une phrase en terme de mouvement, articulation, mélodie, enchaînement, etc. lorsque vous lui ôtez tout le vocabulaire qui l’incarne, voire lui donne de l’embonpoint.  » [2]. Cette épiphanie du langage serait un flirte poussé, et peut-être poussif, avec les souvenirs les plus radicaux du structuralisme si la machine ne s’emballait pas pour subvertir le discours même.

Le journal est composé de trois voies qui se croisent et se mêlent : on découvre d’abord le quotidien réel ou supposé d’un écrivain qui se nommerait Joseph Mouton. On lit ensuite des petits textes courts, des « StennoS  », fragments nerveux et saisissant qui semblent puisés et arrachés du quotidien, débarrassés de tout lien logique (ni début ni fin) comme flottant juste au-dessus du réel. Quelque chose d’infra-mince dirait Duchamp. Ces « StennoS  » seraient la rencontre improbable du geste benjaminien de la citation et des transformateurs duchampien : [3] transformer les petites énergies textuelles (lues ou écrites) en vibration littéraire. Ainsi, l’écriture vient parasiter le réel, transformant en StennoS des listes de noms, une lettre de refus POL, des fragments de récits…

Dernière voie du texte, cette recherche algorithmique du langage. C’est ici que tout bascule progressivement dans le délire. Très tôt le narrateur développe une « névrose des algorithmes  » :

c’est une névrose comique, surtout si l’on est porté à saisir le côté farce de n’importe quoi. […] Me voici donc sous prozac et entamant une nouvelle tranche de psychothérapie. Bon. Ce prozac est un sacré médicament : au bout de trois semaines, je n’avais plus de psychisme. C’est-à -dire que toute cette sous-conversation tour à tour douloureuse, espiègle, excédée, lyrique ou craintive dans laquelle on ne cesse de s’entretenir soi-même et par laquelle on alimente constamment la tête de lecture d’affects diversement colorés

La suite du livre serait la reconquête de cette couleur psychique évoluant par bouffées vers un art consommé du délire. Car il s’agit dans cette mécanique d’un structuralisme un peu frappé de trouver le « scénario général  » c’est-à -dire le squelette du narratif contemporain faisant système. Il faut donc aller au cÅ“ur du cÅ“ur, dans le bois sacré de ce « scénario général  », bref Hollywood. Le diariste se met donc au travail. Il analyse, dissèque, travaille son matériau et propose une théorie (d’ensemble). Il ne faut par exemple pas rater la théorie de la charge et de l’itération développée à partir des livres de David Morrell, notamment First Blood (livre dans lequel on découvre le personnage Rambo). Les pages du 20 aoà »t 2004 constituent un bel exemple de ce travail délirant et réjouissant (montrant à la fois la mécanique et l’implacable morale sous-jacente).

De cette névrose des algorithmes émerge un avatar, Joseph W. Sheperd et une situation, la MOUTON-GOLDWYN-MEYER où l’on fabrique à la chaîne des scénarii… ici serait le lieu d’une destruction (delenda est). Le livre est progressivement envahi et mangé par cette histoire hollywoodienne, cet apprentissage de la destruction qui ne prend plus le temps d’aucun sens.

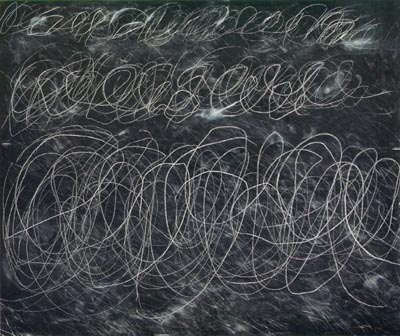

Il faut également souligner le travail sur les maquettes de la collection. Celle du livre de Joseph Mouton est particulièrement convaincante : les lignes se brouillent, les traits vrillent, se mélangent, intensification d’un gribouillage qui fait penser à Twombly, aux installations de Lebbeus Woods ou aux techniques picturales de Rémy Hysbergue. Ce brouillage généralisé des frontières (qui est aussi le sujet du livre) se niche jusque dans les plis invisibles du livre. Magnifique.

Petite séance de rattrapage (et pour en savoir plus rendez-vous sur le marché de la poésie) :

Je n’avais pas eu le temps d’évoquer les précédents livres de la collection « les grands soirs  », à commencer par le livre de Cécile Mainardi, La blondeur [4]. Plongée entêtante dans la possibilité de dire la blondeur de l’autre, d’en faire état dans la langue et de faire l’état de la langue dans cet épuisement de la rencontre. Dans sa postface, Stéphane Bouquet donne une piste, fait le récit d’une origine possible du livre : « Un soir à Rome, dans une trattoria pas loin de Campo dei Fiori, Cécile Mainardi et moi avons parlé de ce qui nous retenait dans ce mot, blondeur, et dans ceux qui la portaient, ce mot, et où ils la portaient, leur blondeur,

Cheveux

Barbe

Aisselles (aisselles surtout j’insistais)

Ventre

Sexe, naïf et rêve blason de blondeur  »

Un mot donc, un mot et un titre pour tourner autour d’une figure, d’un insaisissable :

Sans doute que quelque chose dans ta blondeur était déjà mort, c’est-à -dire arrêté – arrêté d’être, de briller, peut-être seulement faire blond – arrêté de faire l’équivalent de ce que c’est pour des cheveux de pousser ou pour du sang de battre – sans doute est-ce cette blondeur que j’ai vu te produire à reculons dans le vide, et défrayer/au fond de l’argenterie du visible. Pleuvait-il la pluie artificielle, aléatoire et instantanée des feuillages détrempés du Lungotevere ébroué par le vent ? ou avais-je les yeux fermés quand je l’ai vue comme une couleur résiduaire exigée par je ne sais quel départ successif.

(Cécile Mainardi, La blondeur, section II, entre les fils ondulant de la maquette).

[1] première partie d’un projet plus vaste ; la deuxième est annoncée dans le livre comme étant un roman, un pendant romanesque

[2] dans le journal à la date du 14 décembre 2003… le livre n’est pas numéroté

[3] Pour mémoire, la proposition de Duchamp était la suivante :

« Transformateur destiné à utiliser les petites énergies gaspillées comme :

l’excès de pression sur un bâton électrique.

l’exhalaison de tabac.

la poussée des cheveux, des poils et des ongles.

la chute de l’urine et des excréments.

le mouvement de peur, d’étonnement, d’ennui, de colère.

le rire.

la chute des larmes.

les gestes démonstratifs des mains, des pieds, des tics.

les regards durs.

l’étirement, le baillement, l’éternuement.

le crachement ordinaire et de sang.

les vomissements.

l’éjaculation.

les cheveux rébarbatifs, l’épi.

le bruit du mouchage, le ronflement.

l’évanouissement.

le sifflage, le chant.

les soupirs, etc… »

[4] Le lecteur attentif croisera l’auteure dans le livre de Joseph Mouton.