Quand 220 satoris mortels

François Matton dessine et écrit « 220 satoris mortels »

et fait un livre publié aux éditions P.O.L

220 satoris mortels

François Matton

Éditeur : P.O.L

Collection : Fiction

(À paraître le 07/02/2013)

François Matton sur le site P.O.L

Dans la joie des acteurs réside le sens de toute action.

Voilà l’explication, voilà l’excuse.

Pour qui n’est pas dans le secret des lanternes,

la scène dans les dunes n’a aucun sens.

R.L. Stevenson

Les porteurs de lanternes

Essais sur l’art de la fiction

Petite Bibliothèque Payot, 1992, p. 58.

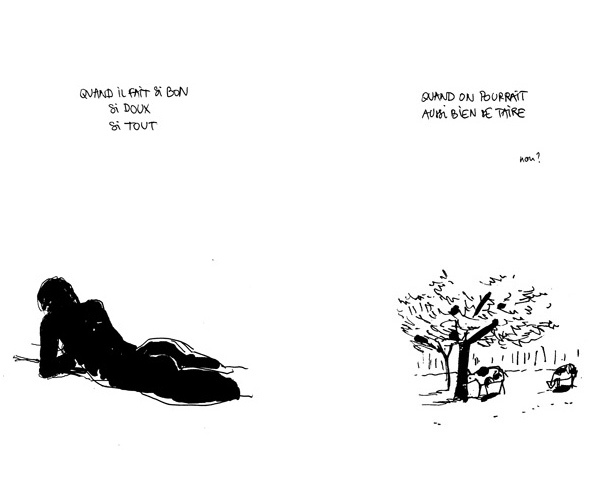

Quand adverbes et conjonctions aux pires moments de découragement ne se sentent pas entièrement emprisonnés dans la page, le verbe s’ouvre à la suspension du présent. Le dessin est l’action qui interrompt temporairement le cours des phrases. Par une ouverture apparue dans l’espace du dedans, la première page du livre [incipit contrarié d’une relation entre une image et un texte] s’en va vers les dieux ruminants en silence de la dernière page : « Quand on pourrait aussi bien se taire. Non ? »

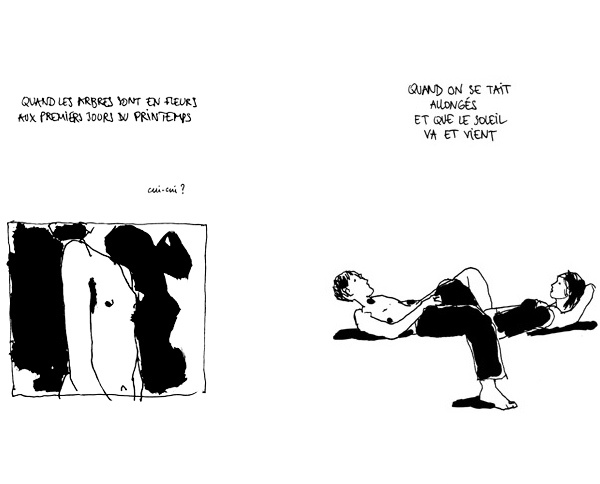

Le dessin se place sans hésitation [« Satori ? » Réponse verbale p-p 7-13 : « Une perte de soi pour une présence de tout »]. Le poète qui dessine sort sur la lisière qui sépare plus ou moins le dedans du dehors de la page. C’est le verbe “sortir” qui situe in situ des moments d’oscillations. Il faut tourner la page, entre image et texte la différence est de sortie. Une phrase présente un visage, un dessin présente ses formes. » La lisière est le lieu de ces présentations. À l’endroit d’une frontière spatiale qui est en même temps une frontière temporelle le dessin met le verbe en mouvement.

L’escargot sort de sa coquille, l’escalier ne sait plus s’il monte ou s’il descend, le dessin ne mesure pas la durée de l’hésitation. Il ne distingue pas le moment où il est encore dedans pour le séparer du moment où il est déjà dehors. Il sauve un papillon et les oiseaux font une fête à saint François. Mais le poverello veut faire tenir en paix des hirondelles babillardes et aller voir de plus près le silence. Car il est un-homme-rien-qu’un-homme dans ce qu’il a de plus singulier et de plus commun. Ils sont trois garçons au moment où le petit oiseau va sortir.

Pendant la sortie qui précède l’action à venir, l’espace du dehors pénètre l’espace du dedans. La charnière entre les deux ventres est imperceptible, le dessin ne voit pas venir le texte d’une métamorphose. Un parapluie gamahuché porte des jambes d’échassier. Les saints sont des intermittents du spectacle : Antoine remplace François, une volée de piafs devient un cochon. Un changement de focale éloigne du monde bavard des oiseaux et provoque une diminution de l’intensité lumineuse. « Quand il ne fait pas l’ombre d’un doute qu’on ne vivra plus jamais comme avant. »

Un rien sépare un téléphone intelligent d’un téléphone imbécile « quand dans un ciel limpide l’ombre d’un nuage passe tout à coup sur les vertes prairies ». Accessoire ou prothèse, l’appareil combine les joies de l’intimité et les plaisirs toniques d’une sortie imaginaire. Il semble que la culotte couchée dans l’herbe porte une attention spéciale à ce moment indéfinissable. Minceur limpide et ferme, ouverture sur le monde de la page de droite, le corps de la page de gauche en sort « heureux et malheureux simultanément sans raison ».

Entrer devient sortir dans ces étroits passages. Le mouvement se renverse entre le dessin et le texte. L’oncle Édouard de l’artiste qui voyage avec un âne [dans les Cévennes] l’échange contre le vélo du facteur [un Jour de fête]. Le soleil qui va et vient dessine la sensualité des lieux et concrétise l’appel du large sur quelques centimètres de peau. Toutes les pages appellent au loin et caressent tout ce qui borde et bande l’imagination. Un même geste durant un moment inframince s’inscrit sur le chemin au fur et à mesure que les mots le dessinent. Ainsi 220 pages d’un livre dessiné et écrit deviennent feux follets, petites flammes fugitives, satoris mortels... la joie de n’être rien qu’un porteur de lanternes.