MAN-chronique n°13

Les collections du musée d’Archéologie nationale couvrent les périodes anciennes allant du Paléolithique jusqu’au Moyen Âge. Depuis plus d’un an que je viens au musée, les deux salles carolingienne et mérovingienne du « Premier Moyen Âge » sont en chantier. Je les ai vues au gré des mois et des saisons changer de disposition, certaines vitrines se sont remplies, d’autres se sont vidées, du mobilier a été déplacé, une cloison de plexiglas a été montée, puis elle a disparu, et l’on comprenait lorsqu’on traversait ces salles du premier étage – car elles n’ont presque jamais été fermées au public – qu’il se passait là quelque chose, touchant à la vie intérieure d’un musée, je parle de la présentation sans cesse mouvante des collections.

Fanny Hamonic est en charge des salles et des collections médiévales. Cette toute jeune conservatrice du patrimoine est arrivée au musée il y a trois ans. Depuis deux ans, elle essaye de faire avancer le chantier de la rénovation, mais comme s’il était écrit que ses débuts seraient semés d’embûches et d’obstacles, sans cesse vient se dresser entre elle et ses salles enfin terminées différents contretemps, le dernier en date étant les traces de plomb trouvées sous la vieille moquette juste avant le confinement. Si bien que le parquet d’origine a été « encapsulé » dans un revêtement protecteur avant d’être recouvert d’un parquet neuf en bois clair.

La remise en forme concerne essentiellement les vitrines qui datent de la précédente « rénovation Malraux » conduite dans les années 1960-1970. Si la structure des grandes vitrines murales est conservée telle quelle, on en refait l’éclairage, la menuiserie, le soclage et les cartels. Le contenu des vitrines est également revu, ainsi que l’agencement des objets présentés.

Mi-octobre, Fanny me propose justement d’assister à l’installation des objets dans les vitrines. Dans un premier temps, il faut monter dans les réserves du deuxième étage où sont entreposées les pièces à présenter. Dans l’ancienne salle n°V du musée (transformée en réserve lors de la rénovation Malraux), l’atmosphère est maintenue à des niveaux de température et d’humidité strictement contrôlées, afin de préserver au mieux les objets précieux, et en particulier les métaux archéologiques.

Une première vitrine en salle XVIII présente un ensemble extrait d’une tombe viking découverte sur l’île de Groix, mais dont il a été impossible après la fouille de retrouver le contexte précis des objets exhumés. Il s’agit maintenant de réunir ces objets par nature et par fonction. Avec l’aide du socleur François Ourth qui a préparé de nouveaux supports, Fanny cherche à trouver la meilleure disposition pour les présenter. On pense, me dit-elle, que le chef viking a été inhumé sur son bateau avec toutes ses armes et outils ; une autre personne sans doute l’accompagnait dans ce dernier séjour.

Pendant ce temps Rémi Saget, qui assiste Anabelle Palignac, s’occupe d’une autre vitrine dans la salle XVII. Il y installe, sous les grandes fenêtres, des éléments de parure et certains objets usuels issus d’un contexte mérovingien rural, fabriqués entre le Ve et le IXe siècle. Des fouilles conduites à Villiers-le-sec (Val-d’Oise) dans les années 1990 ont mis au jour ces objets du quotidien.

Fanny m’explique combien il est important de montrer également ce genre de pièces d’usage courant (petits éléments de toilette, de cuisine, ustensiles divers) représentatifs des classes sociales plus ou moins modestes, afin que le public dispose d’un large éventail d’objets de la vie ordinaire et comprenne à quel point les parures de la reine Arégonde sont exceptionnelles.

La reine Arégonde ? Sa vitrine sera installée le lendemain. Je n’en ai jamais entendu parler et pourtant c’est la troisième femme de Clotaire Ier (498-561), fils de notre bon vieux Clovis (466-511), premier roi des Francs baptisé, illustre représentant de la dynastie mérovingienne. On considère Arégonde, après Clotilde, comme une des premières reines de France. Et dans le milieu archéologique, c’est une véritable star depuis qu’on a retrouvé, lors de fouilles entreprises en 1959 dans la crypte de la basilique Saint-Denis, sa sépulture dans un des sarcophages. Le contenu est un véritable trésor.

Mais pour l’heure, Fanny et François s’activent devant la vitrine viking.

Lorsqu’on visite un musée, on ne prête pas forcément attention à la manière dont les œuvres ou les objets sont disposés dans les vitrines. Or cela représente un travail subtil : la présentation doit à la fois laisser respirer les objets, respecter la cohérence narrative et répondre à des impératifs esthétiques. Fanny apporte son savoir scientifique, François et Rémi leur expérience de scénographie. On essaye, on décale, on reprend, on désinstalle et réinstalle. Quel objet occupera la place centrale ? Comment les autres pièces seront-elles disposées autour ? À quelle distance les unes des autres ? Autant de questions dont les réponses induiront un récit subliminal et raconteront au visiteur une histoire particulière.

Tandis que François reprend les supports qu’il a confectionnés sur mesure, les ajuste et les règle, Fanny me parle des Vikings de l’île de Groix. Ces guerriers, m’apprend-elle, récupéraient des armes au gré de leurs expéditions et ils les échangeaient. Au-delà des raids expansionnistes et des violentes razzias conduites sur toutes les côtes de l’Europe occidentale, certaines armes proviennent d’emprunts à d’autres empires, entre autres celui des Carolingiens. Les Vikings se seraient installés en Normandie (la terre des « hommes du Nord ») et en Bretagne au début du Xe siècle : on sait, précise Fanny, que le traité de Saint-Clair-sur-Epte a été conclu en 911 avec le roi carolingien de l’époque pour permettre aux Normands de s’installer en Neustrie. Les Vikings, ce n’est un secret pour personne, furent de grands navigateurs (contrairement aux Carolingiens qui n’avaient quasiment pas de flotte) : ceux dont les tombes ont été découvertes sur l’île de Groix ont dû s’y installer et se mêler à la population locale.

Les fragments de métal retrouvés dans une tombe vieille de onze siècles ont connu des jours meilleurs, il faut un peu d’imagination pour leur inventer une forme qui fasse honneur aux guerriers qui ont porté ces armes. C’est là qu’intervient le récit : à partir de ces pauvres restes, de ces morceaux abîmés, rouillés, rongés par le sel et le temps, il nous permet d’en comprendre la valeur. Le récit qui met en scène les Vikings débarquant sur leurs drakkars n’est pas en reste de fiction : le mot « drakkar » lui-même est une invention française, datant du XIXe siècle, pour désigner les vaisseaux caractéristiques des Vikings. Il aurait été formé à partir du vieux scandinave médiéval dreki = dragon (la proue des vaisseaux vikings était ornée d’une figure animale, souvent un dragon), pluriel drekar, auquel on aurait ajouté un k pour rendre plus exotique le néologisme.

Le mot a connu une si bonne fortune qu’il est indissociablement lié aux Vikings, dont on sait qu’ils ont très probablement découvert les premiers le continent américain et qu’ils ont été durant trois siècles de redoutables pirates, mais aussi de grands commerçants sur toutes les mers et océans d’Europe. Depuis Noirmoutier (vous noterez le goût des Vikings pour les îles), ils contrôlaient le commerce du sel et celui du vin, arrivant par la Loire depuis les vignobles français. Ils apportaient de Scandinavie des pierres à aiguiser et de la stéatite, pierre tendre très facile à tailler, assez rare et très recherchée par les potiers.

Ces fragments d’armes que Fanny agence dans la vitrine racontent déjà beaucoup d’histoires... C’est aussi le travail des conservateurs que de donner, par leurs explications, la matière qui servira au public à dérouler son propre imaginaire et à « voir », au-delà de la fenêtre que constituent les objets, le paysage qui s’étend derrière eux.

En fait de repères historiques et géographiques, l’empire de Fanny Hamonic est plutôt le Moyen Empire (des pharaons), et sa Bretagne ressemble moins à Carnac qu’à l’autre Karnak, au nord de Louxor, sur la rive est du Nil. À l’origine égyptologue, elle a fait un bond dans le temps et dans l’espace par le biais du concours de conservateur. Sa passion pour l’Égypte ancienne est apparue dès l’enfance, me raconte-t-elle. Aiguillonnée par un désir profond, elle suit brillamment les étapes d’un parcours fléché : École du Louvre, Institut d’Art et d’Archéologie, préparation au concours de conservateur du Patrimoine, formation à l’Institut national du Patrimoine une fois le concours réussi, avec quelques « terrains » en Égypte au fil des ans pour agrémenter ce long apprentissage...

Au terme de sa formation, quatre postes de conservateurs d’État sont vacants, dont un qui vient de se libérer au MAN. Quoi de plus évident pour une archéologue que de choisir un musée d’archéologie ?

Ce n’est pas l’Égypte, certes, mais parmi ses prédécesseurs sur le poste du Premier Moyen Âge figure Daniel Perrier, qui fut son professeur d’histoire de l’art en première année d’École du Louvre. Lequel a succédé au MAN à Françoise Vallet, experte internationale de l’archéologie mérovingienne, en particulier du mobilier funéraire (et qui avait commencé sa carrière, elle aussi, en égyptologie !).

En vingt ans d’activité à la tête de la collection, Françoise Vallet a imprimé sa marque et donné une orientation particulière aux collections présentées. C’est dans les salles sublimes de cette période si particulière de notre histoire que Fanny Hamonic a rencontré une époque qui devient, peu à peu, la sienne. Il faut dire qu’elle est servie par un ensemble exceptionnel, le fameux « trésor » de la reine Arégonde déjà citée.

Il faut d’abord parler des fouilles qui ont conduit à la découverte, en 1959, de sa sépulture. Conduites par l’historien et archéologue Michel Fleury à partir de 1957 (il est alors « inspecteur des fouilles archéologiques de la Seine »), les fouilles du sous-sol de la basilique Saint-Denis interviennent dans un contexte tardif, alors que des travaux de terrassement ont déjà été entrepris, entraînant la destruction de bon nombre de sépultures qui auraient sans doute révélé des informations précieuses et éclairantes sur nos origines nationales. La basilique Saint-Denis accueille, depuis 639 et la mort du roi Dagobert, les sépultures des rois de France. Elle fut élevée sur les lieux d’un ancien cimetière gallo-romain, où fut vraisemblablement enterré vers 250 saint Denis martyrisé. Ayant passé mon enfance à Montmartre et joué très souvent dans le petit square situé entre l’allée des Brouillards et l’avenue Junot, enfant je suis restée longtemps interdite devant la très surprenante statue du saint, dont je ne comprenais pas qu’il pût avoir une tête si basse, alors qu’en réalité il la tenait dans ses mains contre sa poitrine – la légende voulant qu’après sa décapitation par les Romains, il la porta jusqu’au lieu de sa sépulture, en haut de la Butte pour certains, à Saint-Denis selon d’autres récits.

Michel Fleury intervient donc dans des sous-sols truffés de sarcophages et de potentielles découvertes. Bien qu’imaginant aisément quel peut être le fantasme absolu de tout archéologue déplaçant des mètres cubes de terre et s’enfonçant toujours plus avant dans les entrailles d’une aussi conséquente nécropole, je ne peux croire que Michel Fleury ait jamais osé rêver de pareille trouvaille en ouvrant le sarcophage n°49.

Car non seulement les objets découverts ont tout de suite révélé un personnage féminin de haut rang, par la qualité et la finesse de ses bijoux et accessoires, mais une bague nominative gravée au nom de la reine a permis d’identifier ses restes.

L’historien Grégoire de Tours, dans son Histoire des Francs (écrite en 572), nous apprend quelques éléments biographiques de la troisième épouse de Clotaire Ier : le roi l’aurait prise pour femme après que sa deuxième épouse, la reine Ingonde, lui eut demandé de trouver un époux pour sa petite sœur. Qui d’autre mieux que le roi lui-même pouvait faire l’affaire ? Voici Arégonde partageant avec sa sœur le même époux royal...

Ce qui est exceptionnel dans cette découverte, m’explique Fanny Hamonic, c’est l’état de conservation des matières organiques (cuir, tissus, broderies) qui ordinairement s’altèrent sous la terre. Les sarcophages de la crypte se sont trouvés suffisamment à l’abri de l’air et de l’humidité pour que quinze siècles plus tard, on puisse y trouver des objets de parure et de vêtement qui nous en apprennent beaucoup. Par exemple, une spécialiste du cuir, Marquita Volken, a pu retrouver assez d’éléments pour reconstituer un fourreau de scramasaxe (une sorte de long coutelas, répandu chez les Francs et d’autres peuples d’origine germanique) avec ses décors gravés et ses ornements en or.

Pour revenir à la reine, les recherches sur le squelette d’Arégonde, née autour de 515-520, ont permis de savoir que cette petite femme (1,60 m tout au plus) avait sans doute souffert enfant de la poliomyélite, et qu’elle a vécu près de soixante-dix ans, bien que percluse d’arthrose et diabétique, survivant à sa sœur Ingonde d’une bonne trentaine d’années.

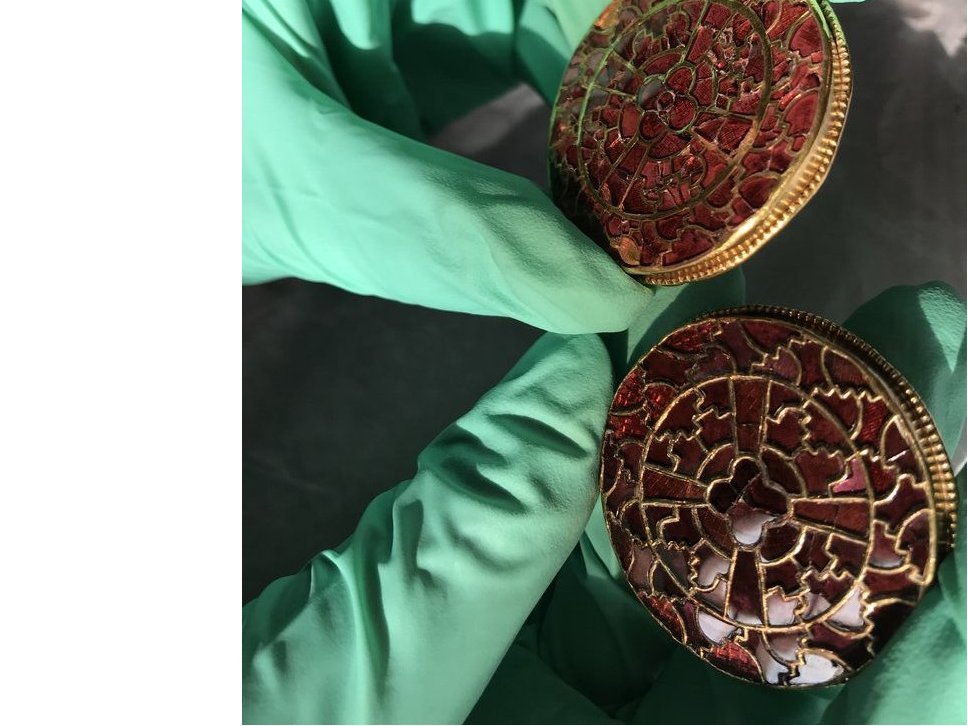

L’ensemble de bijoux et de parures – paire de fibules, spectaculaire garniture de ceinture, boucles d’oreilles, ensembles de garnitures de jarretières et de chaussures, épingles de voile, grande épingle et la fameuse bague, le tout en or et en argent – est typique de la période mérovingienne. « Il n’y a rien dans cet ensemble, insiste Fanny, dont on ne puisse pas parler pendant des heures. » Les bijoux de la reine sont de parfaits exemples de la technique de l’orfèvrerie cloisonnée, consistant à insérer diverses pierres précieuses entre des cloisons d’or. Ici ce sont des grenats originaires, en majorité, de différentes régions d’Inde. Par ailleurs, chaque boucle d’oreille de la même paire est ciselée de manière différente, révélant une asymétrie troublante.

L’étude des bijoux mais aussi du costume de la reine, poursuit Fanny, a révélé d’étonnantes informations : manteau de soie pourpre, voile de soie rouge et jaune, chaussures en cuir de chevreau, probablement d’origine byzantine. Sans parler des bijoux, d’une facture exceptionnelle. Leur grande beauté montre le savoir-faire et l’expertise des artisans du VIe siècle. Les admirer de près aux côtés de Fanny Hamonic et François Ourth qui les manipulaient avec soin et délicatesse fut un privilège inouï dont je mesure encore la portée.

Je ne les ai pas touchés, mais point n’était besoin, mes yeux les caressaient et je songeais que quinze siècles plus tôt, une femme s’en était parée, les avait admirés : quel désir, quel caprice, quelle réparation étaient venues combler ces bijoux magnifiques ? Quel goût particulier pour les parures d’exception avait poussé cette petite femme (ou quelqu’un de son entourage) à faire réaliser une aussi admirable garniture de ceinture ?

Mais il faut tout de même raconter l’étonnante mésaventure survenue au printemps 2020 : alors que la nouvelle vitrine « Arégonde » venait enfin d’être installée dans la salle XVII, Fanny aperçoit, au début du mois de mars, des taches sur le bas du caisson. Un liquide rougeâtre s’écoule des bijoux. La conservatrice s’en alarme et retire au plus vite les bijoux de la vitrine pour les faire examiner. Survient alors le confinement ! Elle a tout juste le temps de mettre les bijoux en réserve avant la clôture du musée pour trois mois, confiant le précieux trésor à la vigilance de Daniel Roger et Delphine Peschard, autorisés à venir sporadiquement les surveiller. « C’est tombé pile au début de la pandémie et ces "larmes de sang" échappées des bijoux avaient un petit côté “malédiction d’Arégonde“ », dit Fanny aujourd’hui en plaisantant. Ils seront ensuite confiés à Shéhérazade Bentouati, une restauratrice spécialisée dans les métaux et en particulier l’argent. Laquelle va trouver, en examinant les bijoux, des traces de matériaux qui auraient été utilisés lors de leur première restauration.

À l’époque de leur découverte, les parures d’Arégonde avaient été envoyées au laboratoire d’archéologie des métaux à Nancy et étudiées par Albert France-Lanord, collègue de Michel Fleury. On pense aujourd’hui, sur la base des observations de Shéhérazade, m’explique Fanny, que les bijoux en orfèvrerie cloisonnée ont été entièrement démontés afin d’être nettoyés, moulés, puis remontés, ce qui représente un travail absolument stupéfiant (chaque pierre a une forme différente et occupe un logement unique), mais aussi relativement invasif sur des objets de cette qualité et de cette importance patrimoniale.

Impossible de savoir quelle minime modification de température, de lumière, d’hygrométrie, a provoqué la réaction chimique sur les bijoux lors de leur déplacement. Restaurés par Shérérazade et plus lumineux que jamais, ils reprennent leur place dans la vitrine de la salle XVII, sur les supports en métal gainé que François Ourth a confectionnés pour eux, et qu’il aménage pour chaque objet, en glissant par exemple un petit film protecteur en feutrine pour adoucir le contact de l’argent contre les tiges métalliques, ou en redressant une griffe afin qu’elle ne serre pas la bordure du bijou.

Ces objets, insiste Fanny Hamonic, sont si emblématiques qu’on en oublie leur nature « ordinaire » d’objets patrimoniaux. Par exemple, ils n’ont jamais été marqués, comme on le fait toujours pour chaque pièce entrant dans les collections, par un minuscule numéro d’inventaire tracé à l’encre noire à l’avers de l’objet. Pour les bijoux d’Arégonde, ce marquage n’est intervenu que cette année...

Lorsque j’interroge Fanny sur le métier de conservatrice, elle répond par trois verbes : étudier, conserver, valoriser. En tant que responsable d’une collection, elle en étudie les objets, assure leur conservation préventive, veille si besoin sur leur restauration, en reconditionne certains. Les opérations de « récolement » consistent à pointer les objets un par un et à vérifier leur conformité avec l’inventaire. « Une heure de récolement, ce sont au moins trois problèmes qui surgissent » résume Fanny avec un large sourire. Un suivi est conduit en parallèle avec les restaurateurs spécialisés, différents selon la nature et le matériau des objets, le plus souvent des intervenants extérieurs au musée. Enfin, la valorisation consiste à écrire des articles pour les revues spécialisées ou les guides du musée, et à concevoir des projets de médiation pour maintenir le lien avec le public (« objet du mois », visites guidées, expositions, etc.). L’apothéose, conclut-elle, c’est de refaire les salles.

C’est par là qu’elle a commencé en démarrant sa carrière, et malgré les problèmes qui se sont succédé au fil des deux dernières années, ce travail muséographique, en lien avec Anabelle Palignac et Rémi Saget, fait partie intégrante de sa fonction. C’est ce qu’elle aime dans le métier de conservateur : « l’archéologue fouille et ensuite, ça lui échappe un peu » souligne-t-elle.

S’occuper d’une collection offre une position de chef de projet, sinon de chef d’orchestre. Cela nécessite un travail complémentaire avec d’autres spécialistes et, même si Fanny Hamonic manifeste l’impatience propre à la jeunesse, elle reconnaît que durant les trois premières années à la tête des collections du Premier Moyen Âge, elle a appris énormément de choses. Ne reste plus qu’à remplacer la vitre cassée d’une des vitrines, à revoir l’éclairage du plafond, à installer les cartels explicatifs, et tout sera prêt pour le retour du public au musée, au terme du deuxième confinement.

Les visiteurs qui viendront au musée après les fêtes de Noël et qui s’arrêteront devant la vitrine d’Arégonde auront-ils comme moi le sentiment d’une troublante proximité avec cette reine des Francs si soucieuse d’élégance ? Auront-ils l’étrange impression que les objets, une fois de plus, ont joué leur rôle muet d’intercession entre le passé et le présent, nous propulsant à travers les siècles vers un lointain Moyen Âge, si méconnu et nébuleux dans nos consciences, alors que devant nous l’immobile et insistante présence de parures dignes des plus prestigieux joaillers de la place Vendôme nous entraîne vers une rêverie inattendue...