Anthony Poiraudeau | El Quiñon sort de terre et m’apparaît

Projet El Pocero : dans une ville fantôme de l’Espagne en crise, (éditions Inculte, février 2013), journal d’avant-parution (1).

© Anthony Poiraudeau, sauf Cartes © les contributeurs d’OpenStreetMap

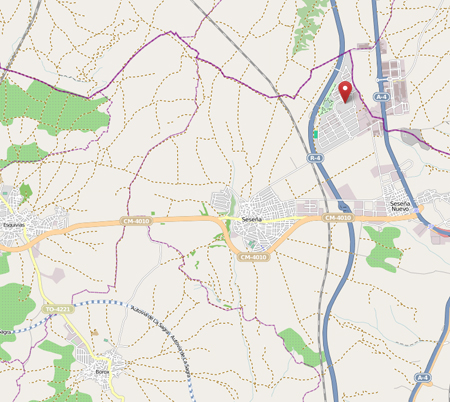

Le livre (Projet El Pocero : dans une ville fantôme de l’Espagne en crise porte sur une ville bâtie entre 2003 et 2008, dans une zone rurale mal desservie (bien que deux autoroutes longent le site, elles n’y sont pas raccordées), à près de quarante kilomètres au sud de Madrid — on dirait spontanément : au milieu de nulle part. Il y avait des prairies, des terrains agricoles, une ville de quelques milliers d’habitants à proximité (Seseña), et un promoteur immobilier a décidé d’y construire une agglomération comprenant 13 500 logements, de quoi héberger 45 000 personnes environ. L’éclatement de la bulle spéculative immobilière espagnole, en 2007 puis 2008, a interrompu la construction du chantier alors que 5 500 logements avaient été édifiés. Le chantier est aujourd’hui abandonné, et la ville n’est habitée, au maximum, qu’à 20% de sa capacité (elle pourrait accueillir 15 000 personnes, il y en a tout au plus 3 000). Elle n’est pas déserte, donc, elle l’est presque.

Cette ville neuve est devenue très célèbre en Espagne depuis que le pays a plongé dans la grave crise économique et sociale, dans laquelle elle continue de s’enfoncer aujourd’hui, en raison de sa valeur de symbole. En effet, la crise espagnole est née de l’éclatement d’une bulle spéculative provoquée par la surproduction immobilière, et les emblèmes de la crise espagnole sont des constructions neuves, vides et inutilisées : on parle souvent d’aéroports vides (celui de Castellon, près de Valence, celui de Ciudad Real, au sud de la Communauté autonome de Castille-La Manche), de la concentration et de l’hypertrophie des résidences de tourisme et de villégiature de la côte méditerranéenne, et on montre les villes fantômes : Ciudad Valdeluz près de Guadalajara, et El Quiñon, sur laquelle porte le livre Projet El Pocero.

Ce n’est pas un livre de fiction, à peu près pas, du moins. Aussi, peut-être peut-on dire qu’il s’agit d’un essai. On sera davantage informé sur la ville et le contexte de son édification après sa lecture qu’avant, très certainement, mais le livre ne défend aucune thèse, et ne relève pas d’une méthodologie de travail propre aux disciplines des sciences humaines : ni sociologie, ni philosophie, ni anthropologie, il relève probablement davantage de l’histoire et de la géographie, mais sans s’employer à leur scientificité. J’ai voulu que les enjeux du livre soient davantage d’ordre littéraire que de celui de la production de connaissances, si l’on veut lui appliquer des catégorisations artificielles. Le texte pourrait certainement s’inscrire dans les parages un peu vagues des productions psychogéographiques (dans la mesure où la notion proposée par Guy Debord en 1955 (« La psychogéographie se proposerait l’étude des lois exactes, et des effets précis du milieu géographique, consciemment aménagé ou non, agissant directement sur le comportement affectif des individus. [1] ») est souvent convoquée par des plasticiens et des écrivains, sans que ceux-ci appliquent, pas plus que Debord ne l’avait lui-même fait, le programme méthodologique ainsi énoncé par Debord) : c’est-à-dire une mise en forme, textuelle en l’occurrence, d’une expérience vécue de certains lieux, reposant sur le récit de l’expérience et autorisant les associations d’idées multiples, les vagabondages notionnels, les réverbérations émotionnelles, les extrapolations imaginaires, etc.

C’est mon expérience qui est le sujet du livre, pas la ville, mais cette expérience est l’expérience de la ville. Ainsi, c’est un livre à la première personne. L’extrait qui suit relate mon arrivée dans la ville, il provient du quatrième chapitre, qui en forme la partie centrale (et la plus longue), sur laquelle repose la construction générale du texte : c’est le récit à proprement parler de ma visite à pied de la ville.

Il faut marcher à peu près trois quarts d’heure pour atteindre El Quiñon par la route droite au milieu des champs. Dans le paysage très ouvert que traverse la route, sans aucun abri, je réalise la puissance du vent qui soufflera sans discontinuer toute la journée. Alors que je monte la pente du pont, des toits de hauts immeubles bruns et allongés commencent à se laisser voir au bord du ciel. Progressivement, El Quiñon sort de terre et m’apparaît. Je le vois pour la première fois en sachant qu’il ne quittera pas mon champ de vision tant que je ne l’aurai pas rejoint, puis arpenté, et enfin quitté, plusieurs heures plus tard. Je ressens un mélange d’impatience et de désir de prolonger le moment où je n’y suis encore que presque — on voudrait ne rien perdre de sa première approche d’un lieu où l’on s’est longuement projeté, et dont l’accès devient, pour soi, enfin réel. Une fois passé le pont (c’est une autoroute qu’il enjambe), j’ai tout loisir de ne pas voir s’écourter l’approche d’El Quiñon, car il me faut encore suivre durablement la route, le long d’un grillage, jusqu’à l’entrée de l’agglomération. C’est au rythme du piéton que j’avance sur la route parallèle aux masses cyclopéennes des immeubles de brique de huit étages, bien plus larges que hauts, qui, d’où je suis, semblent construits selon un plan carré. D’énormes parallélépipèdes indifférents, dont les ouvertures se font petites, tant les murs aveugles les dominent en termes de surface. Des blocs d’opacité, tous volets fermés.

Sur la plupart des photographies de la ville que j’avais trouvées, et souvent regardées, on voit des dizaines de grues au milieu des immeubles. Comme des aiguilles d’acupuncteur doucement piquées sur le corps de la ville. Les fines silhouettes des grues articulées parmi les lourdes masses des immeubles pouvaient aérer la perception des lieux, et un peu communiquer l’idée que du mouvement et de l’activité s’y déployait. Depuis la route où je marche, derrière le grillage qui n’est pas la limite de la ville, mais celle du chantier qui la bâtissait, plus aucune grue n’est visible.

C’est en raison de la débâcle du marché immobilier, et de la crise économique qui s’ensuivit, que les articles de presse sur El Quiñon se sont multipliés. Avec l’éclatement de la bulle spéculative immobilière, El Quiñon, la démesure de son chantier et l’isolement de son site, sont devenus un sujet de reportage privilégié pour la presse écrite et télévisée en Espagne, et, dans une moindre mesure, à l’étranger. Les noms d’El Quiñon et de Seseña sont devenus célèbres dans l’Espagne entière, comme emblèmes de la crise née de la surproduction immobilière. Des emblèmes dont les images sont celles des lieux où j’arrive : de hauts bâtiments couleur de désert ou de tabac, alignés au milieu de champs et de collines, dont l’exposition médiatique devait valoir illustration synthétique de toute la crise, de ses causes et de ses conséquences, et effectuer la monstration de son allure matérialisée dans l’espace, du visage de béton et de briques érigé en vain et délaissé qui est le sien. La plupart des articles et reportages sur El Quiñon ont dû utiliser des images antérieures à l’éclosion de la crise, à moins que les grues soient longtemps restées par dizaines parmi les immeubles, car celles-ci sont par dizaines sur les images devant illustrer la déconfiture actuelle du chantier. Le récit de l’abandon d’un chantier disproportionné et inutile, qui est le contexte de présentation de ces images datant d’il y a quelques années, empêche de bien remarquer la présence des grues qui pourtant s’y trouvent. En revanche, le regard ainsi orienté, on décèle aussitôt, sur les images, la terre nue et la sécheresse de la végétation brûlée par le soleil aux environs du chantier. Au mois de mai pendant lequel je visite la ville, la chaleur est déjà écrasante, mais du vert, un peu atténué, monte encore jusqu’à la surface des plantes.

L’entrée principale de la ville se trouve le long de la route où je marche. Elle est marquée par ce qu’on pourrait appeler un monument : une construction, à mi-chemin entre la statue et l’enseigne architecturée, plantée au centre d’un rond-point. Une colonne de section carrée sort du sol, ses surfaces d’acier délibérément rouillé évoquent les œuvres du sculpteur Richard Serra. Deux larges plaques de béton strié y sont fixées, à l’horizontale. Des lettres dorées composent un mot sur chacun des trois éléments, formant le nom « RESIDENCIAL Francisco Hernando ». Une traduction prenant en compte ce que sous-entend l’adjectif « residencial » pourrait être « Ensemble résidentiel Francisco Hernando », « Quartier résidentiel Francisco Hernando », ou « Ville résidentielle Francisco Hernando ». Le nom d’El Quiñon, dont aucun hispanophone de ma connaissance ne connaît la signification, par lequel j’ai jusqu’ici désigné la ville, est le nom du lieu-dit sur lequel est implantée l’agglomération. Mais la ville porte aussi un autre nom, celui qui lui a été donné par l’homme qui l’a faite bâtir, jusqu’à ce qu’elle ne soit plus bâtie, et qui est énoncé en lettres d’or sur chacune des faces de cet ouvrage hiératique, dont la lourdeur, l’orthogonalité et les matériaux produisent un genre de réduction de l’architecture de l’agglomération. Le promoteur immobilier, Francisco Hernando, nabab mégalomane du béton et de la brique, a tout simplement, tel un Alexandre le Grand de Castille, à qui les engins de chantier auraient fait office d’armées conquérantes, baptisé la ville son propre nom.

L’axe routier principal, à l’intérieur d’El Quiñon, auquel on accède par l’entrée où je suis arrivé, évoque une route de front de mer qui courrait entre plages et résidences, entre marinas et hôtels-casinos. Au centre de cette large voie (qu’aucune plaque de rue ne désigne d’un nom spécifique, que les plans ne baptisent pas davantage, et que je nomme l’Avenue), un terre-plein central, pavé et encadré de pelouses dont les parcelles dessinent des vaguelettes, a été aménagé en lieu de promenade. Des bancs que l’ombre ne peut atteindre y sont disposés, des palmiers dattiers exsangues et défeuillés y sont plantés. Il est tentant d’imaginer que seule une acide cruauté a pu conduire à l’aménagement en espaces d’agrément et d’oisiveté du lieu qui, parmi tous ceux de la ville, est le plus exposé au vent et le moins abrité du soleil. Mais à El Quiñon, la cruauté n’est pas à la manœuvre, mais bien plutôt l’inconséquence, l’aveuglement et l’effronterie. Celles-ci permettent autant que celle-là, et plutôt davantage, de faire aboutir sans qu’il dévie un projet aussi insensé que celui qui se dresse ici. Cet espace de promenade inconfortable, où l’on ne souhaite pas moins hâter le pas que dans un tunnel balayé de courants d’air glaciaux, demeure, en dépit de l’étisie de sa fréquentation, tout à fait entretenu — pelouses tondues et arrosées, détritus ramassés. La première figure humaine que je vois à El Quiñon est celle d’un employé de propreté qui change en cet endroit les sacs des poubelles publiques.

À lire : Journal d’avant-parution, partie 2.

[1] Guy Debord, « Introduction à une critique de la géographie urbaine », in Les Lèvres nues, n°6, Bruxelles, 1955