Entretien avec Anne Kawala | Emmanuèle Jawad (1/3)

Emmanuèle Jawad : Le déficit indispensable est un texte protéiforme associant à un récit prédominant documents iconographiques, poèmes et éléments graphiques. La structure du livre ne repose-t-elle pas sur ce travail de composition et d’agencement de séquences aux formes plurielles ?

Anne Kawala : Je dirais plutôt que la structure et la composition du Déficit indispensable se déploient et sont soutenues par le récit – lui-même testant en sous-jacence une hypothèse poétique s’articulant autour du rapport qui existerait entre mue masculine et scripturalité...

Le récit en lui-même est un récit d’aventure se situant dans un avenir proche, éventuellement plausible, peut-être en même temps un peu extraordinaire, comme peut l’être un récit d’aventure… C’est l’histoire d’une chasseuse-cueilleuse, qui est peut-être anthropologue, ethnologue ou sociolinguiste. Avec un bébé, une chienne et un jeune garçon, cette chasseuse-cueilleuse part en hummerTM de Qaanaaq, au Groenland, pour rejoindre her love en Chine, à Xing-Ping. Son plan de route est la ligne droite d’un méridien : depuis Qaanaaq monter jusqu’au pôle Nord puis redescendre vers Xing-Ping. Si l’idée, ce qui ne se confronte pas au réel, est simple, la banquise, elle, cède et les contraint à dériver sur une plaque de glace… une sorte d’iceberg plat, un plateau de glace… Ce récit constitue la première séquence du livre. Si des images, des mises en pages plus complexes existent, la majorité de cette séquence reste, par la trame du récit linéaire.

La seconde partie, titrée notebook, est le carnet de notes du personnage principal, la chasseuse-cueilleuse. Soit un document qui appartient lui-même à la fiction et qui, en ce sens, me semble servir le récit. Le notebook forme un ensemble où sont mis en regard des questions inhérentes aux gender studies avec celles portant sur de l’écriture de l’oralité (avec ses dimensions phonatoire, sonore et narrative) et de celle de la scripturalité (avec les dimensions manuelle, graphique et abstraite – une sorte de sémiotique). S’y trouvent… un conte inuit, l’histoire des hermaphrodites par Platon, Françoise d’Eaubonne est souvent convoquée… il y a aussi des documents iconographiques, la dame de Sirteuil par ex., ou encore une image tirée d’un album de Rahan, ou encore d’essais formels de tracés d’écriture au pad…

Dans le notebook, je demande à qui lit de construire à partir des différents éléments une mise en rapport, une compréhension, d’effectuer son propre montage : il n’y a pas une unique manière de lire ce notebook, la linéarité n’est pas la seule. Alors que la première partie est temporellement linéaire.

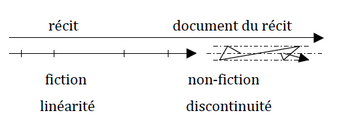

Ca donne un schéma un peu comme ça :

À partir de ce schéma, il faut considérer le pontage en aller-retour qui existe entre les deux parties, un appareillage de notes de bas de pages au sein du récit redirigeant vers des sections précises, certains textes ou certaines images du carnet de notes de la chasseuse-cueilleuse. La lecture linéaire du récit peut en être perturbée – pour moi se pose la question de savoir, pas spécialement dans ce livre, mais de manière plus générale, si les notes sont lues au fur et à mesure du récit, ou non ?, et si la réponse est, comme pour moi, « ça dépend », quels sont les facteurs qui interviennent ?...

Dans le cas du Déficit indispensable, si l’on considère la narration, l’aller-retour entre la séquence récit et la séquence notebook accentue la présence d’un,e narrat,rice,eur-personnage. De présent (« on the snow, je vois un chasseur-cueilleur » p.12) et d’un statut zéro, traduit par une poésie concrète, quasi omniscient au départ, il ou elle devient au fur et à mesure du récit de plus en plus externe et objectif, le récit se déportant vers celui du garçon.

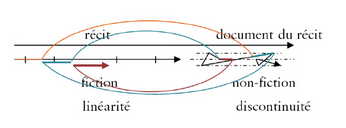

Autrement dit, plus le récit progresse plus les émotions sont déductibles des faits et gestes – et d’eux seuls. Comme si le notebook de la chasseuse-cueilleuse permettait à un autre personnage, le narrateur ou la narratrice, d’écrire le récit, de l’éclairer, de préciser, peut-être, des implicites. Ainsi peut être introduit du discontinu dans la linéarité du récit, soit fragiliser le flux du récit, tout en, peut-être, c’est un pari, le consolider. Ce qui peux donner, grosso modo, une lecture telle que celle-ci :

Et, de fait, c’est ce qui s’est passé pour l’écriture du Déficit indispensable : ce sont les documents inhérents au notebook qui ont permis de formuler une hypothèse poétique, celle d’un déficit indispensable, et le récit est en lui-même une mise à l’épreuve de cette hypothèse poétique…

E.J : De nombreux procédés graphiques sont mis en place rendant le texte dans sa complexité visuelle (textes en miroir, mises en indices de mots, jeu sur la graphie lettre/chiffre, disposition graphique faisant dessin, à la limite du calligramme etc). Quels dispositifs et procédés graphiques sont mis précisément en circulation dans ton livre ? Quelle démarche dans cette perspective est adoptée au regard de ce souci de composition graphique ?

A.K : Les agencements, les formes plurielles, ces procédés graphiques, peuvent être considérées, par les moyens de la mise en page, comme la traduction des accidents, de l’aventure du récit, et aussi comme celle de l’aventure de la construction de liens entre les documents du notebook – une recherche n’est pas linéaire… Ça s’imbrique dans la question de la composition. Ces deux parties du Déficit indispensable mettent en regard deux genres, la fiction et la non-fiction. Or la question du genre littéraire implique, les propos étant structurés différemment, des agencements spécifiques. Autrement dit : le genre a des conséquences visuelles nettes sur la structure-même du texte. Ce qui instaure d’emblée une rupture formelle.

Les codes visuels d’une narration « classique [1] » sont simples : peu ou prou, page pleine et double justification, que le récit soit temporellement linéaire (ici, c’est le cas, avec en plus des ellipses), ou non. A partir de cela, je me suis autorisée des variations – comme bien d’autres avant moi : Sterne, Ollier, Danielewsky, entre autres.

Des variations interviennent notamment au début. Le récit s’ouvre en poésie concrète, continue en poésie vaguement blanche, ça parle de banquise, mais techniquement la banquise n’est plus tout à fait blanche, puis se stabilise autour de la forme classique du récit : la page pleine. Ce récit/page est essentiellement factuel, concentré sur la description du geste. Et quand il y a des accidents, la mise en page s’en ressent – par exemple la banquise qui rompt.

Les images qui, de prime abord, peuvent sembler être interruption dans la succession des pleines pages de texte, constitue une continuité au récit : rien n’illustre ce qui a été raconté, ce qui sera raconté par la suite. Ces ruptures permettent de jalonner le récit (de le chapitrer en quelque sorte : elles viennent en lieu et place d’un numéro, d’un titre, voir d’un éventuel résumé de ce qui va avoir lieu – cette mise en page des chapitres des récits d’aventures est en soi très graphique, très reconnaissable) tout en le développant. Au sein de ces inter-séquences, généralement des ellipses dans le récit, existe un travail sur la traduction de subjectivités, essentiellement celle de la chasseuse-cueilleuse : comment faire exister formellement un rêve ?, un état d’inconscience ? Les réponses données empruntent à la poésie visuelle. Par exemple, ce texte en miroir dont tu parles, qui est le scan d’un poème de Rebecca Horn est présent lors d’une perte de conscience. Est-ce que ce poème est un rêve ?, une réminiscence ?

Rêves et rituels pénètrent plusieurs fois ainsi dans le récit, se signalant formellement de différentes manières. Un très long chant d’un rituel apparaît dans le récit, et face à l’importance de ce chant, pour moi, la mise en page du récit le bloc page devait nécessairement disparaître pour laisser place à une justification centrale, des pages très blanches, que le texte y résonne.

Quant au notebook de la chasseuse-cueilleuse, sa construction visuelle est hybride. Abordant ici la dimension de la recherche sous l’aspect de sa préparation, de la prise de note et non de l’essai ni de la démonstration, les agencements étaient, de fait, plus libres ; il fallait en même temps refictionnaliser mes propres documents comme un notebook, avec les propriétés de collage, de montage, de mise en page : les qualités graphiques d’une prise de notes repensées sous une forme qui n’est ni un carnet papier, ni un .odt, un hybride, un objet qui est un outil de recherches, de réflexions. Quand nous discutions du livre avec Laurent, il a été un moment question de signifier graphiquement l’objet numérique par des angles arrondis, un fond noir : une tablette. Mais s’il y a en effet quelque chose dans ma manière de travailler qui aime profondément le copié-collé, le drag-n-drop, cette vitesse-ci, il y a tout en même temps ce qui aime l’artisanat, la chose très bien faite, qui prend du temps, le geste de polir, et dans l’artisanat encore, qui peut tendre à vouloir l’effacer, j’aime aussi la trace de la main, la matière qui résiste parfois, qui est présente, indomptée, cette granulosité…

E.J : Le récit se structure autour de quatre personnages : une chasseuse-cueilleuse qui peut évoquer à la fois Nanouk l’esquimau de Flaherty dans une vision contemporaine et Robinson (au regard de la survie) ainsi qu’un enfant, un bébé et une chienne. Les liens de parenté ne sont pas explicités. Une forme de flottement des identités s’instaure dans le récit. Comment s’est élaborée la construction de ton récit sous les angles des personnages, de l’intrigue et des lieux qui occupent une place importante et singulière dans ton récit ?

A.K : Je pense que j’ai procédé, pour les personnages, par association d’images, flottantes, fortes, de lectures ou de films, voire de mes propres expériences. Pour le personnage de la chasseuse-cueilleuse, il y a, outre ces recherches sur le nomadisme, et donc cette association possible à l’oralité de la figure d’une chasseuse-cueilleuse, s’étant décidée chasseuse-cueilleuse, celle, oui de Nanouk et de Robinson, mais encore antérieure à cela, la lecture de Aléa, fille des glaces, écrit par Anauta, une femme eskimaude.

Autour de cette figure s’est dessiné her love, qu’elle tente de rejoindre, celle du gamin, du bébé… En effet les relations ne sont pas explicitées… De même que ne sont pas donnés les noms de ces personnages – hormis celui de la chienne, Dzeta, qui elle, est, pour le coup, très réelle, c’est la chienne d’ami,e,s… et ce qu’il advient d’elle, même s’il s’agit d’un récit, m’a posé question… les images que je décris, quand je les décris, sont très vivaces, un peu comme des souvenirs postérieurs à ce qui existe… Si je n’ai pas voulu nommer les autres personnages, ni expliciter les relations, c’est que je n’arrivais pas, moi-même, lors de l’écriture, à décider arrêter un nom, un lien – sentant à cet endroit quelque chose qui ferme et non qui ouvre : je laisse là autant de place aux lecteurs et lectrices que je m’en suis laissée à moi-même, un espace de projection, autant de possibles… Pour autant, c’est particulier à ce récit ; dans d’autres narrations que j’ai pu écrire ou que je suis en train d’écrire, le choix des noms existe ou a existé – même si toujours cela me pose question : comment choisir un nom pour un personnage ?, en raison de quoi ?... Un nom peut teinter tout récit de la société d’où il est issu : comment faire avec cela ?, l’assumer, le détourner, s’en défaire ? … De même que cette relation au nom, l’énonciation des liens induit aussi la description d’un type de société, en l’occurrence le gamin est peut-être le fils de cette chasseuse-cueilleuse comme peut l’être le bébé, comme peut-être aucun des deux, comme l’un des deux… mais ces liens explicites de parenté qui existe en ces termes dans notre société n’est pas la seule modalité existante… Ici, dans le Déficit indispensable m’intéressait plus de travailler sur le lien, le rapport à l’amour qui existe entre ces différents personnages, et de faire exister ces liens d’amour, qu’ils soient ceux de l’amour amoureux, de l’amour filial, amical, de l’amour porté à un animal…

Le point de départ a été décidé conjointement du lieu même où est supposé être her love, à Xing-Ping - ce choix est autofictionnel, et a été amené, selon cette ligne droite, l’idée vs le réel, jusqu’au Groenland car la figure de la chasseuse-cueilleuse s’était déjà précisée, en regard des recherches que j’avais pu mener, et en réminiscence d’Aléa, évoquée ci-avant. Le point de départ précis, Qaanaaq, a été choisi pour sa palindromie.

Par rapport à la construction du récit lui-même, quelque chose du titre donne une indication, ce « screwball », qui est à la fois le nom du trajet d’une balle de baseball, imprévisible, et celui d’un genre de comédie dont le scénario part littéralement en vrille, et où le rôle des femmes est important… L’iceberg sur lequel tou,t,es dérivent, puis le canot, a, dans la construction de cette histoire, une trajectoire similaire.

Pour autant pour toute la partie en mer, il y a eu des recherches sur les courants existants, et les courants qui pourraient exister, des études scientifiques sont menées à ce sujet, si l’eau montait au point de couper le continent américain physiquement en deux – et ces recherches se retrouvent notamment via l’ornithologie : les oiseaux, qui à un moment déchirent la toile du canot, sont des oiseaux qui vivent non loin de la Terre de Feu – point le plus lointain qu’atteindrait le radeau avant de remonter vers le nord – selon mes recherches et mes extrapolations. Si on ne le sait pas, si ces oiseaux restent des oiseaux non-géographiques, mais je ne pense pas que ça empêche de lire l’histoire en elle-même… sa perméabilité permet, je crois, que ce qui existe en sous-jacence, puisse, d’une manière ou d’une autre, pas nécessairement par le savoir, davantage par capillarité, affleurer… J’aime bien penser ça comme une prairie humide... ça permet une réelle biodiversité, on ne sait pas trop où on met les pieds, il peut y avoir de l’eau, mais la terre est toujours là : ce n’est pas une zone de sable mouvant, il n’y a pas de piège… et ça me permet aussi d’apprendre…

Le point d’arrivée, le Nicaragua était nécessaire par rapport à l’orphelinat de Managua que j’évoquais tout à l’heure : cet orphelinat où des enfants ont réinventés un langage des signes. Je savais que ça serait un point de passage… Point de passage car pour moi, Le déficit indispensable a une suite – pas encore écrite…

Lire la suite de l’entretien : ici.

[1] Classique à nos yeux, pour autant, le travail des imprimeurs, des imprimeurs-éditeurs, a été considérable pour que cette normalisation soit atteinte