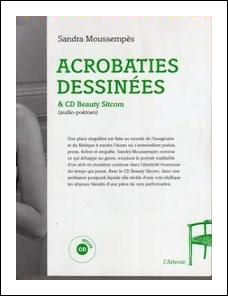

Sandra Moussempès | Acrobaties dessinées

Tentative 1

Ces textes montrent bien plus d’égards pour autrui que moi, qui me suis limité à en être l’hôte stérile. Me voici au pied du mur. Muet. Admirateur de l’ombre. A-t-on besoin d’un loup qui rôde autour de la maison, d’un spectre même bienveillant, d’un gardien, a-t-on besoin, quand on écrit, d’un lecteur tout feu tout flamme, pourtant incapable de restituer ne serait-ce qu’une étincelle de son feu intérieur ?

Je pense à tous ces livres sur les rayons des bibliothèques, posés là, jamais ouverts, ouverts il y a si longtemps qu’ils vous parviennent désormais sous forme d’odeur et de sécheresse. Je pense à toutes ces vies, à toutes ces haleines embrasées, aujourd’hui éteintes, à toutes ces voix jadis passionnées qui s’étirent à perte de vue, jusqu’au bout du bout des rayonnages. À qui la faute ? Au manque de lecteurs. Aux lecteurs muets.

Voici qu’une fois encore, la relâche qui m’a permis de m’approcher du mur, de l’obstacle infranchissable, que ces textes lus et immédiatement assimilés, fondus par la lecture, venant grossir la cuve de mes propres tentatives, phrases, paragraphes, livres parfois, voici que tout cela se dérobe une fois encore. Mur. Il est d’autant plus frappant que je sois resté si longtemps silencieux, comme savourant ma faiblesse, mes manques, comme creusant toujours plus loin mon inhumanité, lorsque je me souviens de la joie que j’ai ressentie à la lecture de ces textes. Jamais je n’aurais imaginé qu’une telle joie puisse accoucher d’un tel silence. D’un tel sentiment de culpabilité. D’une telle trahison. Et, aujourd’hui, d’une telle plainte… Mur des lamentations.

J’ai honte, bien sûr, d’avoir trahi la confiance de celles à qui j’avais donné ma parole. Pire. Je m’étais adressé à ces deux écrivains pour leur demander un texte à lire. Je me suis engagé. Puis j’ai disparu. Ma fuite me fait honte. Et voici que je perçois la valeur de ma honte. Elle agit comme la pierre d’un tombeau dans lequel serait enterré quelqu’un de vivant. Ou promis à renaître. J’ai mis une pierre tombale sur deux livres, et j’ai attendu que le miracle se produise. Que la pierre roule sur le côté. J’ai attendu et j’attends encore, car je sais que le langage ne restera pas ainsi, confiné dans le silence. Je le sais, ou je le crois, car lorsque j’ai tenu ces deux livres entre mes mains, j’ai été frappé par l’évidence : ces écritures ont rapport à l’éternel.

Aujourd’hui. 24 août 2013. Le soir tarde à venir. La lumière de ces derniers jours d’été, balayés par l’orage, est trop fine pour l’ombre qui ne trouve nulle part où se poser. Chaque jour, je pense à ces deux textes que je porte sans en parler, à ces textes que j’ai pris en otage, laissant leurs auteurs dans l’expectative. Aucune nouvelle de ma part. Ou alors un vague signe sur facebook. Puis plus rien. Aujourd’hui, ma honte brille d’un éclat plus vif ! J’ai cru que j’allais enfin pouvoir tenir parole. À peine ai-je ressenti cette joie, l’émoi de ma première lecture, que le courage m’a manqué. J’ai fermé mon document Word. J’ai éteint l’ordinateur. Et, à nouveau, j’ai perdu espoir de rencontrer enfin le langage, l’abstraction vivante qui hante la littérature, par delà les histoires et les styles.

Mur des lamentations. Soi précipité contre l’infranchissable. Soi espérant être présenté à cette chose. Lui être jeté au visage comme un linge malpropre. Non pour la souiller, mais parce que tout est sale devant le jour. Soi vulnérable, plein d’espoir, hébété devant ce Dieu, devant ce monstre, devant rien, un rien perceptible au silence plus profond.

Il est aisé de croire qu’il existe un village, un peuple, une réalité, une vie derrière ce mur. Croire n’engage à rien. Mais que dire de celui qui a vu le village, les verts pâturages, et qui, sans savoir pourquoi, ou plutôt par paresse, ou pour quelque obscure raison tenant du délire d’écrivain, s’est abandonné à sa jouissance au lieu de la partager, a été chassé du paradis ? A blessé autrui. J’ai tenu ces livres entre mes mains. J’y ai plongé mes yeux. J’ai touché du doigt la vie meilleure. Quoi d’autre ? Rien. Silence. Repli. Reniement.

Les individus qui mettent l’écriture et la lecture au-dessus de tout, ne sont capables que d’un crime. Ils peuvent voler, violer, trucider hommes, femmes, enfants, bestiaux et végétaux, blasphémer, incendier le monde, ils demeurent innocents pour le destin qui les a fait naître au seul service du langage. Mais jamais ils ne doivent lui porter atteinte.

Tout est affaire de proportion. Un honnête lecteur peut s’abstenir de raconter sa lecture. Il en éprouvera une vague fatigue, une raideur dans la nuque, vite oubliées. Jamais il ne saura que le livre qu’il a lu, et dont il s’est abstenu de parler, au mépris du texte qui exigeait son essor, un essor féroce, une extase d’oiseau, lui sucera la moelle, lui volera une journée de sa vie en représailles. Cette même journée, le texte la lui aurait offerte, s’il avait fait l’effort de raconter sa lecture. S’il en avait témoigné.

Deux murailles côte à côte, en soi, enlacées. Deux boucles : une paire d’yeux, un huit couché, un symbole d’infini. Abattre ce mur. Deux textes désormais, heureux comme au premier jour… voici le premier : « Acrobaties dessinées » & CD Beauty Sitcom de Sandra Moussempès (CD de 54 min inclus, Éditions de l’Attente, 2012)

Tentative 2

(photo : dessin d’Éric Pessan en dédicace de "Muette", Albin Michel 2013)

J’avais bien vu des phrases, des paragraphes. J’avais rencontré le langage, à n’en point douter, mais l’immédiateté de cette rencontre avait quelque chose qui échappait au pouvoir des mots. J’exagère en parlant d’expérience, ou, plutôt, je me laisse aller à la facilité. De quoi me suis-je approché ? Par quoi ai-je été vu ? Je ne sais pas. La comparaison qui me vient est celle qui rapprocherait la lecture, la rencontre avec un texte, du face à face avec un animal. Un animal quelconque, pourvu qu’il ait des yeux. Des yeux inexpressifs de requin ou d’insecte, de plastique noir, tournés vers l’intérieur, indifférents au monde extérieur, des yeux comme si la mort avait deux trous par où observer les vivants.

Une année a passé sans que je parvienne à ressentir ce texte ni avec l’esprit ni avec le corps, mais durant laquelle je me suis débattu avec un frôlement spiralé. Il suffisait que je prenne la décision de ne plus m’en soucier, pour qu’une phrase me vienne, plus nette que toutes celles dont je suis capable par accident. Je savais alors qu’une forme de contact venait de s’établir. Je ne distinguais rien. L’animal s’approchait. Il devait m’observer, tapi derrière un feuillage de lettres. Mais jamais de deuxième phrase. Jamais. Je restais planté à mon clavier à regarder les touches, à me dire que le monde est empli de livres à lire, de livres tout aussi sauvages, mais dociles, ne provoquant pas d’addiction entre le lecteur et le texte qu’il lit.

Le problème était que je ne voulais plus voir de tels livres. Le problème devint insoluble. Je ne voulus bientôt plus voir aucun livre sauf celui qu’il m’était impossible de comprendre. Car j’ai dû me rendre à l’évidence. Ou plutôt, j’ai traversé une période de refus. Je me suis défendu. S’il m’était impossible de parler de ce texte sans parvenir à m’en détacher, c’était en raison de son opacité. On désire ce qui se refuse. Si cette chose se refuse trop longtemps, on se met à la haïr. Puis on revient au point de départ. La nuit a fait place au jour. Bien sûr. La virulence n’avait pas disparu. La virulence vint signer le rapport d’intensité qui avait brûlé ce texte au fond de mon esprit. La virulence a passé, elle aussi. Je me trouve désormais à danser une étrange danse sans musique, une danse claudiquée d’une précision chirurgicale, une danse où chaque pas se résumerait à l’attention obsessionnelle pour autrui. Pour le texte d’autrui. Une attention, ou une contemplation ?

Entrer en rapport avec une force qui retourne la littérature comme une créature qu’on éventre, et qui vous fait perdre la parole. Voilà de quoi il s’est agi durant ces douze derniers mois : d’une aphasie provoquée par une parole étrangère, comme un corps étranger, pourtant parfaitement assimilé, mais demeurant contraire à son hôte, en prenant possession, le déstabilisant par d’incessantes métamorphoses.

Je dois préciser, pour me libérer de la manière que j’ai trouvé de résister à l’emprise de ce livre, qu’il s’accompagne d’un CD. Je ne l’ai pas écouté. Je crois qu’au début, c’était par parti-pris. La poésie, je l’entends par les yeux. Les lectures à voix haute, avec ou sans musique, avec ou sans effets, la parole dite me fait l’effet d’une limace. Ça se traîne. Ça sent le corps et les organes. La vraie vie est l’ennemie mortelle de l’art. Je ne peux regarder un acteur sur les planches, en train de dire son texte, sans être écrasé par sa présence physique, par la désarmante et toute-puissante aura de ce corps trivial, bouffi de tracas et de drames, d’opinions, par ce corps transparent, transportant la vie de celui qui parle, et qui prétend s’en abstraire par le tour de passe-passe de la représentation. Je n’ai donc pas écouté le CD par peur de voir le langage détruit par le timbre d’une voix. J’ai donc lu ce livre une fois encore. Je voulais rester dans l’intimité du poème. Dans l’intimité de la beauté. Je voulais faire comme s’il m’était donné de le lire sans le lire, comme si le texte, ou le fauve, me voyant chaque jour, allait finir par s’habituer à ma présence, et finir par se montrer derrière les mots. J’ai vécu une année durant, au prix d’une capitulation de l’intelligence et de la volonté, en présence de la poésie, et dans la proximité du langage.

Douze mois. Pas une gestation. Son contraire. Un abandon à valeur de présence. Le charme aura été rompu ce matin par une chanson de Nick Cave. Peu importe laquelle. Une secousse. Ou alors est-ce ce pétard balancé par un gosse dans la rue qui m’aura libéré de ce livre ? Qui m’aura enfin permis, non d’en dire quelque chose, mais de témoigner de cette lecture. Un pétard de 14 juillet retrouvé au fond d’une poche. Ou alors, à force d’avoir vécu dans cette écriture, ai-je fini par l’user, comme on use un pull fétiche, ai-je fini par y faire un trou ? Un trou supplémentaire dans le front de la bête, un trou pour voir dehors, moi aussi, pour voir à nouveau ma rue et le reste, et pour me souvenir que j’en fais partie ?

Aujourd’hui. Le réveil matin, Nick Cave. Sur la table de chevet, le livre de la nuit : « Pour une anthologie des mondes contemporains » de Marc Auger. Ce texte, je peux en parler. Sitôt lu, sitôt traversé. Le texte débute par l’étrange rapport que l’auteur entretien avec la notion d’abandon. Avec les lieux abandonnés. Les lieux intermédiaires, sans autre affectation que celle de nous faire passer d’un monde à l’autre. Zones urbaines localisées autour de structures en déshérence (usines, supermarchés en faillite, barres d’immeubles désertées, etc.), ou s’étirant à perte de vue de banlieue en banlieue. Il n’existe pour Auger aucun lieu abandonné, intermédiaire ou interlope en tant que tel. Ils ne peuvent être dépeints que dans la situation élargie de leur rayonnement. Ils vivent de l’effritement vigoureux des lieux habités, avec lesquels ils sont en tension, qu’ils contredisent par leur apathie, et avec lesquels ils nourrissent un rapport de pleine imagination.

Nick Cave et les lieux abandonnés. Je me libère enfin des « Acrobaties dessinées » de Sandra Moussempès parce que ce texte est empli de musique et de mélancolie, de châteaux et d’enfance illuminée par un père spectral à force d’immensité, et d’une famille-lierre, étouffante, étranglante. Plus un charme est puissant, plus il doit être rompu. La puissance qui vous hante, soudain, se tourne ailleurs. Je me souviens d’une phrase de Kafka dans La muraille de Chine : "Quel que soit son caractère, en dépit de tout son calme, de toute sa gentillesse, elle était devenue une étrangère qui va rentrer chez elle et ne pense plus à rien d’autre." Parole absente. Langage insaisissable. Vie fuyante. Ce livre m’a restitué les ruines de mon passé mieux qu’aucune autre madeleine. Mais non. Rien ne finit. Après une telle lecture, on ne revient au présent de la vie qu’au prix d’un effort total. Un effort hors de portée. Non. Le charme n’est pas rompu.

Tentative 3

(photo : papier peint de ma chambre, d’après A. Dürer)

La pile est haute, des entablements soutenus par des colonnes, toujours plus de colonnes, de taille décroissante, pylônes, socles, briques, ou murailles, murs, murets, qui aboutissent enfin à la paroi de papier peint, de teinte indéfinissable, reproduisant un motif de tête de cerf traversée d’une flèche, qui s’y adossent avant de repartir vers le haut, prenant appui sur un sédiment de livres effondrés, au dos cassé, aux pages pliées, souillées, poussiéreuses, déchirées, qui n’ont d’autre fonction que de soutenir le monument du langage. Beau-bordélique cliché de la littérature. Un univers s’effondrant sur lui-même à la lumière d’une lampe halogène. Me reviennent les premiers vers du livre 2 des « Métamorphoses » d’Ovide (Ovide et la liste des départements français appris par coeur, héritage de mon passage chez les Jésuites) :

Regia Solis erat sublimibus alta columnis,

clara micante auro flammasque imitante pyropo,

cuius ebur nitidum fastigia summa tegebat,

argenti bifores radiabant lumine ualuae.

Le palais du soleil s’élevait sur de hautes colonnes / brillant d’or et de bronze imitant les flammes / resplendissant d’ivoire au faîte des toits / aux doubles portes rayonnant d’un éclat d’argent (Marie Cosnay, pardonne-moi cette traduction). Impossible de retrouver « Acrobaties dessinées » de Sandra Moussempès.

Mais un palais de textes : « Théâtre de la cruauté et récits sanglants » de Christian Biet, oui, « Les dix livres d’architecture » de Vitruve, oui, « Chroniques de la révolution égyptienne » (Actes Sud) de Alaa El Aswany, oui, « Comme un gant de velours pris dans la fonte » (Cornélius) de Daniel Clowes, « My Joburg », catalogue d’exposition de La Maison rouge, Paris, oui, oui, « Manifeste incertain 1 » (Noir sur Blanc) de Frédéric Pajak, d’accord, magnifique, « Le Discours de Stockholm » (Minuit) de Claude Simon et « Le Journal des Faux-Monnayeurs » (Gallimard) de Gide, parfaits pour prier, puis Robespierre, Saint-Just, Lucrèce, Chomsky, Bram Stocker, Kathy Acker, le « Pysiologos, bestiaire des bestiaires » (Jérôme Million), et « Tous nos fantasmes sexuels sont dans la nature » (Mille et une nuits) de Tobie Nathan, très indiqués pour garder la foi, et, surtout, les livres amis en premier rideau, les textes d’une implacable justesse de Lise Benincà, « balayer, fermer, partir » (Seuil) et « Les Oiseaux de paradis » (Losfeld), bien sûr « Une certaine joie » (Tarabuste) de John Taylor que je suis en train de lire, émerveillé, et « Muette » (Albin Michel) d’Éric Pessan arrivé hier par courrier, que je suis impatient de lire, « La petite moureuse » (Samizdat) de Thérèse Houyoux, le « Projet El Pocero » (Inculte) d’Anthony Poiraudeau, « Nu précipité dans le vide » (Fayard) de Sereine Berlottier, le « Dictionnaire La Poste des Métiers et des Fictions » (D-Fiction) de Caroline Hoctan et Jean-Noël Orengo, « L’Effigie » (L’Amourier) de Jean-Marie Barnaud, et, bien sûr, les indispensables Laporte, Faulkner, Dos Passos, Lautréamont, Dupin, Onetti, Kafka, Primo Levi, les remèdes et les poisons toujours à portée, et, enfin, « Comme un morceau de nuit, découpé dans son étoffe » (Cheyne Editeur) de Déborah Heissler et « S.L.E. » (La Table ronde) de Dominique Dussidour, textes à prêter d’urgence à ceux qui me demandent un livre pour leur redonner envie.

Je fouille, plus bas, plus loin, me guidant à la lueur d’un smartphone qui affiche les « Visions » (publie.net) de Fred Griot, puis « Un hymne à la paix » (publie.net) de Laurent Grisel. Ici, un livre oublié que je tire des profondeurs, « Les bagages de sable » (Gallimard) d’Anna Langfus, et quelques objets, un bracelet en argent, un poignard, quantité de crayons, stylos, brouillons, des CD, « The Cambodian Room » d’Antoine D’Agata, « Rose et Noire » de Laurent Chambert et Marie Möör, ou encore le jazz d’Art Johnson… mais nulle part les « Acrobaties dessinées » de Sandra Moussempès.

La recherche est un jeu. Peu importe que l’on gagne ou non. Mais attention… les livres sont comme les enfants. Ils doivent être retrouvés quand ils sont perdus.

Allez, pause clope avec Nick Cave, et je m’y remets !

Progressivement, à force de passer des livres en revue, de réactiver en moi ces tableaux épars, ma quête s’enrichit d’une nouvelle perception. Mes lectures passées, sans composer une unité, forment un ensemble cohérent à travers lequel je me déplace les yeux fermés. J’avance de lumière en lumière, de château en château. Chaque livre m’accueille, m’oriente vers le suivant, selon une logique associative qui doit me mener vers le plus brillant d’entre eux. Je lance le DVD « Charlotte Salomon, vie ou théâtre ? », un film de Richard Dindo, que m’avait prêté Jean-Louis Kuffer. Il m’avait demandé de le lui rendre dès que possible. Il y a longtemps. Les amis finissent toujours par pardonner. Le film prend fin. J’atteins un point d’harmonie, fracturé de toutes parts, formant une sorte de vitrail. Je suis ébloui.

Tentative 4

Quand soudain...

Tentative 5

Livre au format étrange, étiré en largeur, comme conçu pour accueillir le hors-champ. L’ouvrir. Présence. Présence du langage dans l’air. Lire. Puissance descriptive de la poésie de Sandra Moussempès. La description a mauvaise presse : Iouri Tynianov haïssait les descriptions, parce qu’elles interrompent le cours de l’histoire, comme les plantes grimpantes brouillent les lignes des monuments ; Henri de Montherlant y voyait des parasites littéraires, et, comme le rappelle Claude Simon dans le « Discours de Stockholm », André Breton mourait d’ennui à la description de la chambre de Raskolnikov : « De quel droit l’auteur nous refile-t-il ses cartes postales ? »

Pourtant, comment ne pas vivre les descriptions comme le lieu d’un précipité de mémoire, faisant feu de tout bois, de toute réalité, intérieure et extérieure, comme le magma d’une parole ayant durci verticalement, à l’image de la colonne vertébrale de l’écrivain, chaque fois que son esprit et son corps se compriment dans sa voix ? Comment ne pas voir, en chaque description, un pilier du pont qui porte la narration ? Il arrive parfois, lorsque ce pont, au lieu de s’élancer vers l’avant, se tourne vers le haut à la manière d’une aile, ou d’une voile, ou d’une lame, ou du délire, ou de la prière, il arrive alors que la description devienne poème. Il arrive que la formulation restitue sans perte l’innocence du langage. Il arrive que la réalité du texte acquière une telle densité qu’elle impose sa gravité au monde. Ce qui parle, cette puissance, détruit alors, chez Sandra Moussempès, ce qui est dit aussi bien que ce dont on parle. Le langage accouche d’une réalité seconde dont l’écrivain est la bouche béante, la victime, l’accident involontaire et le complice lucide. L’ordre naturel subit désormais l’ordre du langage, et son dérèglement :

« lorsque je me questionne je pense à penser à ma place je pense avec mes lèvres je souris mais je réfléchis sans penser en fait la pensée parle à ma place le son de mes lèvres si ce n’est dans la fiction sonore je voudrais vous parler je voudrais tout dire mais tout dire entraîne une réalité qui n’est plus ma façon de dire et d’être […] » (p. 33)

Tout dire. Briser la coque durcie des individus. Accéder à la transparence qui relègue celle qui écrit, elle et son opacité, dans la coulisse, ou dans la salle, ou derrière l’écran d’une salle de projection, voire d’un film, ou d’un clip, cet enchaînement d’images brillantes et saccadées, d’images sonores, de visions textuelles, étant donné comme dispositif de la littérature :

« On ne regarde pas un texte lu à haute voix

Se pencher plutôt sur la formule argentique

[…]

Ou bien de vivre en arrière-plan d’une phrase lumineuse » (p. 52)

Accélération. Restitution frénétique du monde psychique jusqu’à ce que la description de ce qui est en train de se produire devienne l’écriture.

La poésie de Sandra Moussempès explose dans une forme fictionnelle où la réalité se défausse pour revenir toujours plus agressive, plus intense, jusqu’à meurtrir le lecteur, recevant le texte comme une flèche en plein front, lui-même précipité dans un hyper-vécu rythmique, pulsionnel, traumatique, musical. Quant à la voix, chorale, elle finit par s’organiser selon deux axes, chacun relayé par une figure féminine et ses avatars, la vie, la mort, le jour, la nuit, la blondeur, la noirceur, la pureté, l’orgie, chacune poussant à bout sa propre nature, de Berlin à l’école de Corvisart, de la frénésie underground au sadisme des salles de classe, à travers l’enfance et la vie adulte, indistinctement fracassées par la vraie vie, puis concassées, encore, et encore, par l’écriture, jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un peu de blancheur. Là, entre les phrases, dans les mains du lecteur. Un peu de blancheur ; une tache de pureté ?

Craie. Poudre. Le lecteur l’inhale. Il décolle. Le voici à son tour embarqué dans son propre carrousel onirique. Il continue à lire « Acrobaties dessinées », mais ses yeux sont révulsés vers l’intérieur de son crâne. Il lit à la manière des morts, il déchiffre les ombres de son âme. L’une d’elles est plus terrible que les autres. Et plus douce que le rêve. Étrangement extérieure, pourtant, à la voix narrative qui regarde cette figure, ce totem familial, le masque d’Antonin Artaud :

« […] le masque d’Artaud sur la table de travail de mon père les livres d’Artaud, le tableau d’Artaud L’Exécration du Père-Mère dans notre salon […] » (p. 27)

La langue accélère encore. Pression de l’air. Pression des images. On la voit devenir ce visage émacié, devenir l’os de ce visage, devenir les clous et les griffes de tous les suppliciés de la terre et des cieux, on la voit courir avec les chiens de l’enfer, en musique, dans le fracas, en compagnie du grand spectre rock’n’roll d’Artaud, lui-même changé en « acrobatie dessinée ». Le lecteur sent ces clous et ces os se planter dans sa chair. Ces points fixes, mots, lettres, qui charpentent le livre, agissent comme une pompe à photons, bombardant sa rétine de couleurs, de figures. Les souvenirs échevelés, les siens et ceux du texte, l’amour fou, le langage, s’empoignent pour vivre leur vie de poésie. Une poésie aux tournures syntaxiques récurrentes, qui vous hantent comme le hululement d’un hibou, humaines mais pas tout à fait, des saturations de langue, du larsen de phrases, tous ces segments mis bout à bout sur un grand enregistreur, à la fois machine à raconter et délire d’écrire.

Parfois, la machine marque un temps d’arrêt, l’éclat tourne au verdâtre, la rythmique s’affaisse. On croit monter dans une Trabant. On se croit piégé dans un épisode de Derrick. Épiphanie de neutralisation des sensations. Toute la violence du texte est soudain restituée sous forme de lenteur et de laconisme, avant de hoqueter, avant de recaler la bande du magnéto, avant de grimper à nouveau à bord du projectile à tête creuse, ou du missile baptisé « Acrobaties dessinées ».

Je peux désormais écouter le CD. Je n’en dirai rien, sinon qu’on y perçoit un tel désir, un tel besoin d’exister, qui dépassent ce que je pourrais encore ajouter, mais aussi ce que pourrait suggérer le silence.

Récème ?... récit et poème, écriture de soi que la poésie propulse dans la réalité supérieure du fantasme.

Sandra Moussempès

"Acrobaties dessinées" & CD Beauty Sitcom (audio-poèmes), l’Attente 2012

ISBN : 978-2-36242-023-8