Carmelo Arden Quin, artiste et poète

Carmelo Arden Quin, artiste MADI et poète

« L’hilarité du sérieux qui désoriente »

Buenos Aires.

Soirée de février, au cœur de l’été, dans l’appartement d’un avocat argentin vrombit un ventalisateur rose sur lequel est inscrit, en lettres majuscules et en français : « JE NE MANGE PAS DE CE PAIN LÀ. » Sans surprise, le propriétaire des lieux admire Benjamin Péret, le poète comme le révolutionnaire, auquel il vient de consacrer une exposition : El Gran Juego (Le Grand Jeu), merveilleux recueil dont nous égrénons nos titres de prédilection : “Les oreilles fumées ne repousseront plus”, “Jésus disait à sa belle-sœur”, “Les enfants rient mais que font leurs parents”, “Charcutons Charcutez”.

Le ventilateur rose venait de sceller une amitié.

MADI, Buenos Aires et Paris

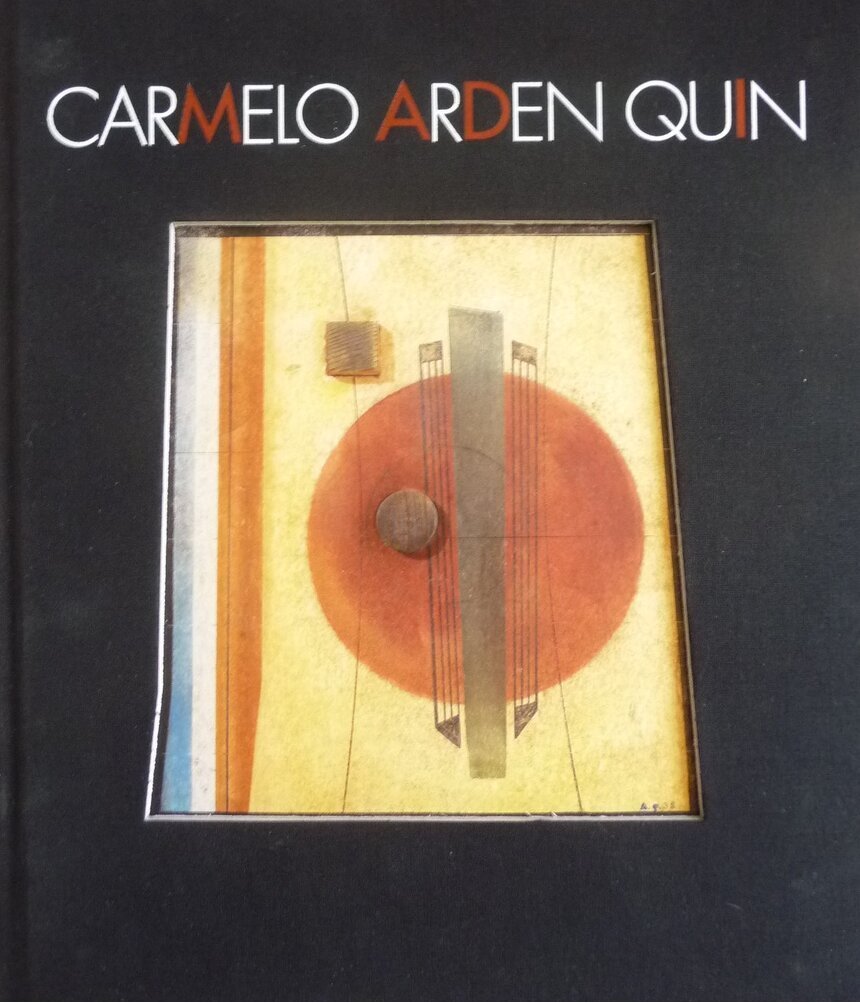

Quelques années plus tard, nous sommes allés chez deux artistes uruguayens, Bolivar Gaudin et Carmelo Arden Quin, lequel s’apprêtait à fêter son quatre-vingt-treizième anniversaire. J’ignorais alors tout de sa notoriété en Amérique latine, du mouvement MADI, fondé à Buenos Aires en 1946, deux ans avant l’installation définitive de Carmelo en France, puis de Bolivar, près de deux décennies plus tard.

À la galerie parisienne MADI, que dirigeait Catherine Topall et que Carmelo Arden Quin avait baptisée “Orion”, du nom de la constellation, je n’allais pas tarder à apprendre que le mouvement, dérivé de l’art abstrait, s’était donné pour règles : la géométrie, l’aplat des couleurs et la polygonalité (suite logique de son rejet du cadre, qui limite et enserre la toile, de sa revendication d’un éclatement de l’œuvre et de créations dans l’espace).

MADI, dont le nom est une invention (MAtérialisme DIalectique, a parfois affirmé et théorisé Arden Quin), mouvement rassembleur, a d’abord été un acte de rupture avec les poncifs et les traditions sclérosantes. En août 1946, lors de la lecture de son premier “Manifeste Madi”, Carmelo Arden Quin a défendu “le désir inaliénable de l’homme d’inventer”, sa liberté de créer dans “la lucidité et la pluralité”, “coude à coude avec l’humanité dans sa lutte pour la construction d’une société sans classe”. Puis, d’ajouter : “Madiste signifie homme cohérent avec l’audace sans limites, les aventures démesurées, l’exactitude rigoureuse dans les relations, la science stricte des éléments, l’invention sans cesse renouvelée.”

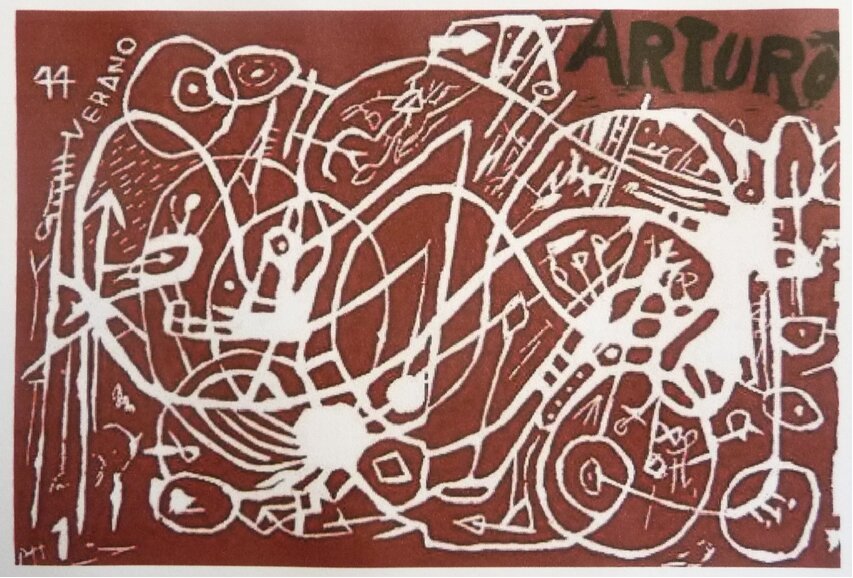

Le mouvement, devenu international, ne se limite pas à la peinture et à la sculpture, mais s’étend à l’architecture, à la musique, à la danse (Carmelo a d’ailleurs composé plusieurs chorégraphies), au théâtre et à la poésie. L’aventure du mouvement a débuté avec le premier, et unique numéro, de la revue d’avant-garde Arturo, en août 1944 (référence à Arcturus, l’étoile la plus brillante dans la constellation boréale du Bouvier, mais aussi hommage à Arthur Rimbaud, allait préciser Carmelo, ainsi qu’à son ami Arturo Ruiz, secrétaire général du Parti communiste uruguayen). Pour les artistes Madi, la situation politique (Seconde Guerre mondiale, nouveau coup d’État en Argentine) impliquait un questionnement radical de la représentation : “Pour construire, il faut détruire ; pour créer, il faut tout réinventer.” Et Carmelo Arden Quin de clore la lecture de son premier manifeste (huit autres manifestes et pré-manifestes suivront avant son départ de Buenos Aires) par ces déclarations, qui annoncent le poète :

Je crée l’événement. Le passé n’est pas d’aujourd’hui qui sera demain.

Je vous lègue la formule des inventions de l’avenir.

Savigny-sur-Orge

Ma véritable rencontre avec Carmelo Arden Quin remonte à juillet 2007, lors d’un voyage de Bolivar en Argentine au cours duquel j’acceptai de m’installer à leur domicile.

D’emblée, nous avons parlé littérature et poésie. J’ai découvert un homme extrêmement cultivé, à la mémoire étonnante, passionné d’art sous toutes ses formes. Très vite, nous nous sommes découvert des affinités avec Lautréamont (né à Montevideo), Péret (son Anthologie des mythes, légendes et contes populaires d’Amérique, mais aussi le poète surréaliste qui porte le mieux à l’émerveillement et au rire). J’ai rapidement compris que Carmelo admirait non seulement l’auteur de Le Gigot, sa vie, son œuvre, mais qu’il aimait faire honneur à une bonne table, avec cet été-là, une préférence marquée pour la choucroute et la cuisine asiatique.

Durant l’intégralité de mon séjour, notre emploi du temps est resté inchangé : jusqu’en milieu d’après-midi, Carmelo se reposait et j’écrivais, dans la cuisine, sous de splendides mobiles en bois qui oscillaient au gré du vent, passant de l’ordinateur aux fourneaux. En fin de journée, dans sa chambre tapissée de toiles, il m’appelait pour regarder des jeux télévisés tous aussi débiles les uns que les autres. Scène ahurissante que cet homme, à l’écran, qui explosant de joie, hurlant comme un possédé, se jetant sur le présentateur : eh oui, bonne réponse, Hugo Chávez était bien le président du Venezuela. Voilà de quoi réjouir Carmelo, maître en humour corrosif, du genre pince-sans-rire, qui ne dédaignait pas les situations ambiguës ni les coups d’éclat. Ainsi, la réception d’un catalogue raisonné de son œuvre, hommage de proches amis galeristes, avait déclenché ses foudres. Le tableau de couverture était un faux, avait-il décrété, criant au scandale, menaçant de faire appel à son avocat, avant de se raviser.

Rien de tel lors de nos paisibles dîners en tête à tête au cours duquel il appréciait autant mes talents de cuisinière (héritage familial, du côté paternel) que nos longues conversations. Il me fit découvrir le poète suédois Tomas Tranströmer – prix Nobel de littérature, un an, presque jour pour jour, après la mort de Carmelo. Je l’interrogeai sur des personnes que j’admire et dont il avait été proche : Julio Cortázar (son chef d’œuvre Marelle) et Ghérasim Luca (ses lectures publiques, le bégaiement de la langue que j’allais retrouver dans des poésies de Carmelo, ainsi qu’une photographie où il pose à côté du poète roumain, sur la Côte d’Azur, lors d’une exposition de livres/objets et de collages).

Autre grand sujet de conversation : Malcolm de Chazal, ses aphorismes, son anticonformisme aussi, qui n’était pas pour déplaire à Carmelo qui, au lieu de recevoir un conservateur de Beaubourg à bras ouverts, lui avait fait remarquer qu’il en avait mis du temps ; ou encore, à la préfecture de police, quand on lui avait laissé entendre qu’il était peut-être un peu tard pour demander la nationalité française (quatre-vingt-quatorze ans, la procédure est longue), avait rétorqué d’une voix tonitruante : « Mais moi, j’ai une pile au cœur, et elle est garantie dix ans ! ». En revanche, pas un mot sur ses propres aphorismes, ceux publiés chez José Corti sous le titre d’Opplimos, et surtout, tous ceux accumulés dans des cahiers, connus seulement de Bolivar et de quelques proches, que je découvrirai des années plus tard :

J’ai pour règle de suivre l’avis de ma volonté si elle n’est pas trop contraignante.

Je refuse d’obéir, je perdrais mes yeux.

L’univers évolue dans des laps de temps contigus au parapet.

Et cité en exergue de mon essai sur l’archipel des Princes, au large d’Istanbul.

Impossible d’être indifférent à l’emblématique des îles.

Douceur de ces journées passées à Savigny. Ma chatte, Leyla, dont je me fais la porte-parole, a adoré ce séjour, les dédales de cette vaste demeure passablement décrépie, l’aspect labyrinthique de l’atelier, notre chambre haut perchée, pleine de livres éclectiques, celle de Carmelo où elle aimait fureter. Pourtant, juste en contrebas de la maison, passe l’autoroute « du soleil », particulièrement encombrée en cette saison. C’est à peine si j’y prêtais attention. Plus précisément, j’avais l’impression que l’agitation extérieure ajoutait, par contraste, à la quiétude du lieu – ce qui rappelle une phrase de Beckett, prêtée à un de ses personnages dans Les Beaux jours, que cite de mémoire Gilles Deleuze dans son Abécédaire : « On est con, mais quand même pas au point de voyager pour le plaisir ».

Carmelo Arden Quin poète

A posteriori, il semble aberrant de n’avoir pas interrogé Carmelo sur sa poésie et son rapport à l’écriture. De lui, je ne connaissais que Rituel des cartes de jeu, recueil qu’il m’avait offert durant cet été, publié des années plus tôt dans une maison d’édition créée pour l’occasion, Amonel (mot de son invention que j’allais souvent retrouver sous sa plume). J’ignorais l’existence des huit numéros de sa revue, Ailleurs, édités durant les années 1960, où figuraient plusieurs de ses textes dont « L’aurore des Âges », « Dès le seuil » et « Torme Arlé ». A priori, l’écriture était pour Carmelo une activité en marge de sa profession d’artiste, mais marge ne signifie pas annexe ou secondaire, bien au contraire, la constance et le soin déployés dans cette activité démontrent qu’elle n’était en rien celle d’un dilettante. Carmelo n’a cessé d’écrire, comme le prouvent les manuscrits inédits trouvés à son domicile : Nilde, Le Lys d’Hermine, Le Vaisseau de triomphe de Stehno Ran (dont un des personnages a donné son nom à « La Société des amis du Maraudeur Galaxique »), mais aussi quantité de cahiers dont certains appelés « Je poétique ».

Les critiques d’art, comme les historiens du mouvement MADI, ont largement négligé les écrits de Carmelo Arden Quin, les manifestes mis à part. Même Bolivar s’en désintéressait, quelques aphorismes exceptés. Je le revois, à la Maison de l’Amérique latine, tandis que je lisais des extraits de Nilde et du Lys d’Hermine, s’ennuyer ferme et s’impatienter, m’enjoignant d’abréger cette parenthèse et de céder la place à sa performance de pantomime, domaine dans lequel il était passé maître. Il lui arrivait aussi de susurrer des tangos, notamment « Le tango de Longjumeau » qu’il avait composé et signé Carlos Modem, de même « Madame Ivonne » de Carlos Gardel. Cette prestation était toutefois réservée, non pas au grand public, mais aux intimes, en fin de repas.

Pourtant, la poésie comme la prose de Carmelo, avec son univers foisonnant, ses créations verbales, sa manière de malmener la langue française et de lui conférer un style inimitable, se prêtent à une lecture à haute voix. Lui-même était un merveilleux conteur, comme en témoignent des entretiens filmés – mon préféré étant celui au cours duquel il évoque son enfance, sa découverte de Jules Verne et d’Alexandre Dumas, puis confie « un vilain défaut », celui de « petit macho » (en apprenant que sa mère envisageait de se remarier, « j’avais tout cassé »). Mais attention, il ne fallait pas prendre au pied de la lettre tout ce que racontait Carmelo, lui qui a écrit : « Je soupçonne l’artiste d’être le plus souvent un formulateur de mensonges. »

Il était tout aussi à l’aise lors de conférences-événements (le plus souvent dans des lieux insolites) et d’actes poétiques, comme celui filmé à Saint-Paul-de-Vence devant une assistance quelque peu médusée, composée d’amateurs d’art et de psychanalystes. Lors d’une mise en scène minimaliste et loufoque, la performance consistait à montrer, sur de grandes feuilles blanches, des formules telles que : « Elle a posé sa main de feutre sur l’océan. » / « L’incroyable est encore et toujours l’œil. » / « La plante, elle aussi, a besoin de vérité. » Simple jeu ou bien faisait-il preuve du plus grand sérieux ? Les deux à la fois puisque dans l’esprit madi, l’aspect ludique, l’imaginaire le plus débridé, doivent être soumis à des règles et à des contraintes – ce que Carmelo a appelé « le merveilleux conceptuel ». À cet aspect, sans doute faut-il ajouter un humour latino-américain, tout du moins argentin et uruguayen, comme le démontre un film, La Baleine, que je compte projeter à l’occasion de la prochaine rétrospective MADI, à Longjumeau (long métrage réalisé en 2014 par un collectif d’artistes de Buenos Aires, Estrelle del Oriente « l’Étoile d’Orient », dont l’avocat au ventilateur rose, Juan Carlos Capurro).

Carmelo Arden Quin attachait-il de l’importance à ses écrits ? Certainement, étant donné qu’il a nommé Catherine Topall légataire testamentaire de son œuvre. Pourquoi Rituel des cartes de jeu a-t-il été le seul recueil publié aux éditions Amonel ? Je songe surtout aux aphorismes trouvés dans des cahiers et sur des bouts de papier qui auraient donné matière à un merveilleux Opplimos II. Apparemment, insatisfait perpétuel, Carmelo ne cessait de reprendre ses écrits, comme l’attestent les multiples versions disséminées aux quatre coins de sa vaste maison. Aurait-il vu d’un bon œil mon intrusion dans ses manuscrits ? Je pense qu’il me faisait confiance, m’accueillant chaque fois par cette phrase : « Alors, Cathy, ça va l’écriture ?! » Cela dit, jamais de la vie il n’aurait toléré mes choix, mes coupes, mes agencements, mes commentaires. J’imagine le tollé que de pareilles libertés auraient suscité ! Cette publication, à laquelle je m’emploie, avec sérieux et légèreté, ne pouvait être que posthume. En revanche, je songe à un sous-titre qui aurait dû lui plaire : « L’hilarité du sérieux qui désoriente. »