En difficulté

(Dans le cadre du dossier transversal "ateliers d’écriture en résidence")

Un atelier d’écriture exclusivement réservé aux élèves « en difficulté » ?

Est-ce bien raisonnable ? (C’est une blague ?)

J’accueille la proposition de Madame Delattre, Principale du collège Rosa Bonheur, avec circonspection. Je connais quelques-uns de ces élèves de 4ème pour les croiser régulièrement dans les couloirs. Je les ai repérés à leur attitude, subtil mélange d’indifférence et d’arrogance, et à cette façon qu’ils ont de fuir ou de m’ignorer, même quand je cherche à créer le contact. Sans doute ils considèrent que cette résidence ne les concerne pas, n’est pas « pour eux ».

Madame Delattre insiste sur le caractère obligatoire de cet atelier, qui aurait lieu aux heures de cours et dispenserait donc ces élèves de certains cours. Une première liste est composée, dans laquelle se retrouve une vingtaine de noms, tous élèves en grande difficulté, presque tous éléments perturbateurs de leur classe. Gloups. Travailler avec ces élèves – comment dire ? – « en difficulté », « en échec scolaire », perturbateurs, décrocheurs, queues de classe… ceux qui s’en foutent et qui n’en foutent pas une… ? Regloups. Les professeurs me dissuadent d’accepter, parlant de « cadeau empoisonné » et prévoyant un fiasco. Je suis moi-même très réservé, je crains de passer mon temps à faire de la discipline et de me retrouver avec un groupe ingérable.

Des ateliers d’écriture, j’en ai animé un certain nombre. Depuis pas mal d’années, et auprès de tous publics, y compris auprès de publics dits « difficiles ». J’ai de l’expérience et la plupart du temps, ça se passe bien. Mais pas toujours. Il y a parfois des séances décevantes ou frustrantes. Je crains fort qu’un atelier avec des élèves de 4ème « en échec scolaire » ne se solde par… un échec, justement. Et puis comment faire avec vingt élèves ? C’est trop. Madame Delattre me propose de les recevoir un par un, pour faire leur connaissance et composer le groupe en fonction de leur motivation. Tiens, pourquoi pas ? Je suis séduit par l’idée de ces « entretiens » individuels.

Ça commence mal. Les élèves ont reçu une « convocation » et sont contraints de venir me rencontrer dans mon « cabinet de curiosités littéraires », le lieu qui m’est dédié au collège. Evidemment, ce n’est pas la meilleure façon d’instaurer la confiance. Je vois débarquer des élèves remontés, qui laissent éclater leur colère et attendent dans le couloir en se montant le bourrichon à grands coups de « Pas question, je ne veux pas… ».

Je fais moi-même une première erreur en recevant trois élèves en même temps. Refus catégorique des trois élèves. Impossible de leur faire changer d’avis. Je comprends qu’il y va de leur « réputation », en clair c’est la honte de participer à ce truc. Je suis décontenancé de prendre en pleine figure cette défiance envers l’écriture, envers l’école, les études, les professeurs, à qui je suis assimilé… Ce sont des choses que l’on sait, mais il est insupportable de les vérifier et de constater à quel point il est difficile de renverser les a priori. J’ai beau insister sur le fait qu’il ne s’agit pas d’apprendre à écrire, sur la liberté de création qu’on met en pratique dans ces ateliers, sur le côté ludique des jeux d’écriture et sur le plaisir qu’on y prend, rien n’y fait.

Je décide donc de recevoir les élèves suivants un par un. C’est mieux. Plus agréable pour tout le monde, pour chaque élève et pour moi-même. Le dialogue avec chacun d’eux est franc et sincère. Ce qui me bouleverse, c’est de voir comment certains élèves sont effrayés dès que j’évoque l’écriture. Je vois leurs yeux s’agrandir et leur visage se décomposer dans une expression de panique généralisée. S’ils le pouvaient, ils s’enfuiraient en criant « Au secours, pas moi ! » Comment l’écriture, la littérature peuvent-elles faire peur à ce point ? Comment les mots peuvent-ils être vécus comme des ennemis ? Je sais bien la part de fantasme et la peur de l’inconnu qui se logent dans ces refus mais je ne peux m’empêcher de penser à la faillite de l’Education (Nationale, familiale) et aux fractures scolaires, sociales, culturelles, qui traversent notre société et la fragilisent. Jamais je n’avais senti à ce point comme notre société est divisée entre les « sachants », ceux qui maîtrisent la langue – et donc le pouvoir – et les « ignorants », ceux qui savent mal parler, écrire, compter…

Malgré tout, ces rencontres individuelles sont passionnantes. J’ai l’impression d’être en face d’individus qui se livrent un tant soit peu, mais ce peu est déjà beaucoup. Moi, j’essaie d’argumenter pour les convaincre. Pas facile. Je les interroge sur leurs passions. Kevin aime dessiner, Emis n’aime pas l’école mais elle semble curieuse de mon métier d’auteur, j’essaie de m’appuyer sur leurs centres d’intérêt pour les convaincre de participer. Il faut aller les chercher, dépasser leur personnage, celui derrière lequel ils se réfugient, pour s’adresser à leur être profond. Je leur dis que j’ai besoin d’eux. A Maxence, qui refuse obstinément, je lâche, à bout d’argument : « Quel est le risque ? » Je suis le premier surpris par la question. « Qu’est-ce que tu risques à accepter ? » Il y a un silence. Il sourit, puis lâche entre ses dents : « Rien. »

Enfin le groupe est constitué. Un élève m’aborde dans les couloirs pour se plaindre de n’avoir pas été retenu. Je n’en reviens pas. Je décide de l’intégrer au groupe, tout en craignant les frictions avec d’autres élèves. Première séance. Tout se passe bien. J’ai la sensation qu’ils se tiennent à carreau et je suis moi aussi sur mes gardes. L’ambiance dans le groupe est plutôt agréable. Ils écrivent. Sans trop rechigner. Monsieur Sahnoune, Principal Adjoint, vient assister aux lectures des textes de fin de séance.

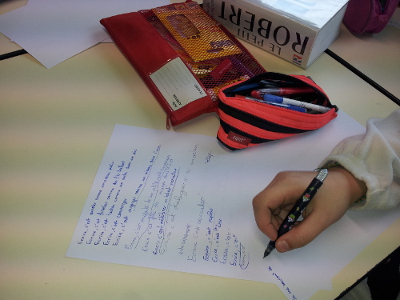

« Qui a mis un dictionnaire sur la table ? » demande Magomed avec moquerie au début de la deuxième séance. Et comme pour enfoncer le clou : « Je ne vois pas qui ici va utiliser un dictionnaire. », dit-il en se marrant. « Toi » lui dis-je. « Toi tu vas l’utiliser et je vais t’expliquer comment. » Là-dessus je propose un jeu d’écriture qui suppose d’ouvrir le dictionnaire au hasard des pages. Ça marche. Ils se disputent presque pour ouvrir le dictionnaire. Découvrent des verbes inconnus. Parfois je ne connais pas moi-même la définition. Ça les épate. Comment ? Un auteur qui ne connaît pas le dictionnaire par cœur ? Me montrer à eux tel que je suis, un auteur vivant qui a parfois besoin du dictionnaire, pour que celui-ci cesse d’être un objet inaccessible et devienne un outil d’apprentissage. Bon, son utilisation n’est pas encore un réflexe : « Comment on écrit clown ? » demande Emis. Un élève épelle le mot. Un autre le corrige. Discussion autour de la table quant à l’orthographe du mot. Je ne dis rien. Je suis bluffé. Seraient-ils en train de saisir la perche, de prendre du plaisir ?

L’atelier s’est déroulé sur sept séances, au rythme d’une séance par semaine. Nous avons trouvé une façon d’échanger. Et surtout, ils se sont livrés, en écrivant des choses assez personnelles, sans avoir peur du jugement de l’autre. Evidemment, j’ai ressenti de la frustration, trouvant que certains d’entre eux n’allaient pas assez loin. A l’un d’eux qui fanfaronnait, j’ai rétorqué : « Tu ne me surprends pas dans tes textes. C’est dommage. Tu as le sens du rythme et de la musique des mots mais tu n’en fais rien. » D’où vient cette incapacité mutuelle (la leur, la nôtre…) à mettre en valeur leurs aptitudes, qu’ils ont en nombre mais sans le savoir : un imaginaire féroce, un sens de l’humour et de l’à-propos, du présent des choses, parfois même le sens de la composition rythmique d’une phrase… Tout cela est bien souvent étouffé par un tas de blocages, peurs, conformisme, mimétisme, fainéantise, qui les poussent à ne pas se démarquer et à se réfugier dans ce qu’on attend d’eux. « On », c’est le groupe des copains, l’institution scolaire, la société. Il y aurait comme un accord tacite à ne pas changer les choses…

Qu’est-ce que je peux faire, moi, en tant qu’auteur ? Je me sens parfois dépassé par cette inertie ambiante et par l’enjeu ; l’enjeu, ce serait que chacun, ici en France et maintenant, accède à une certaine maîtrise de la langue française, étape indispensable pour accéder à sa propre langue, je veux dire à sa façon de dire et d’écrire un monde multiculturel et éclaté. Qu’est-ce que je peux faire pour ça ? Animer des ateliers d’écriture me paraît si souvent dérisoire…

Rester moi-même. Un écrivain vivant écrivant. Envers et contre tout. Contre les amalgames, les a priori, les raccourcis, contre cette pensée puante et même plus rampante qui moque et pointe du doigt le supposé « intellectualisme » des élites et des artistes, qu’on rend responsables de bien des maux de la société. Je suis resté coi lorsqu’une « bonne élève » est venue me trouver, paniquée, pour me faire promettre de ne pas révéler au reste de la classe qu’elle avait participé à quelques séances d’atelier (un autre atelier…). J’ai compris d’où venait sa panique et j’ai respecté sa volonté mais bon sang (pour ne pas dire autre chose), comme la raison de cette panique me révolte !

Continuer, donc. Faire fi des difficultés, des peurs et des lassitudes. Rester « en rage ». D’écrire, de créer, d’échanger avec mes contemporains (les « bons », les « mauvais »). Ne pas renoncer.