MAN-chronique n°8

Ma dernière chronique remonte au mois de février, une époque qui nous apparaît déjà lointaine, une époque où j’allais et venais au musée, où j’attaquais plusieurs fois par semaine, à pied ou à vélo, la montée de Saint-Germain-en-Laye conduisant au château, une époque, enfin, où j’accumulais la matière de mes futurs textes au fil des rencontres, des discussions, des découvertes.

Depuis le 14 mars, musée, château et domaine sont fermés, placés sous cloche, rendus eux-mêmes à l’état d’objets de collection, sous vitrine, pas touche !

J’ai, par-devers moi, de quoi écrire plusieurs chroniques, et j’ai résolu de poursuivre mon travail, non pas comme si de rien n’était, mais parce que nous avons plus que jamais besoin de perspectives autres que celles des bulletins d’information sur la grande épidémie, besoin aussi d’évasion, dans le temps comme dans l’espace.

Aujourd’hui, je vous emmène au Centre des Archives.

Il y a un lieu, au bout du couloir du rez-de-chaussée du château, où je n’étais pas encore allée : ce sont les archives. Mes pas ne me portaient jamais si loin, l’escalier qui monte aux salles des collections me happait avant. Et par la force de l’habitude qui guide nos déplacements dans un lieu, même nouveau, et qui m’avait fait assez vite adopter des circulations privilégiées, très vite devenues familières, j’avais renoncé à franchir la portion de couloir qui conduisait au « bureau du fond », là où pourtant on conserve la mémoire vive du musée. Corinne Jouys-Barbelin, qui dirige le service des Ressources documentaires réunissant le Centre des Archives, la photothèque et la bibliothèque, m’y a reçue en décembre.

J’ignorais que le musée, dès l’origine, avait fait la part belle aux ouvrages et aux documents. Dans l’esprit de Gabriel de Mortillet (1821-1898) qui fut attaché de conservation, le musée des Antiquités nationales était davantage un lieu dédié aux chercheurs qu’aux visiteurs et amateurs. Il s’employa avec Alexandre Bertrand, directeur du musée, à créer une bibliothèque, collectant des ouvrages chez les antiquaires, puis recevant, des premiers « archéologues » qui s’étaient lancés dans des campagnes de fouilles aux quatre coins du pays, des « catalogues » et des albums recensant leurs découvertes. Ces « archives du sol » étaient conçues au départ pour être le point central des recherches en archéologie.

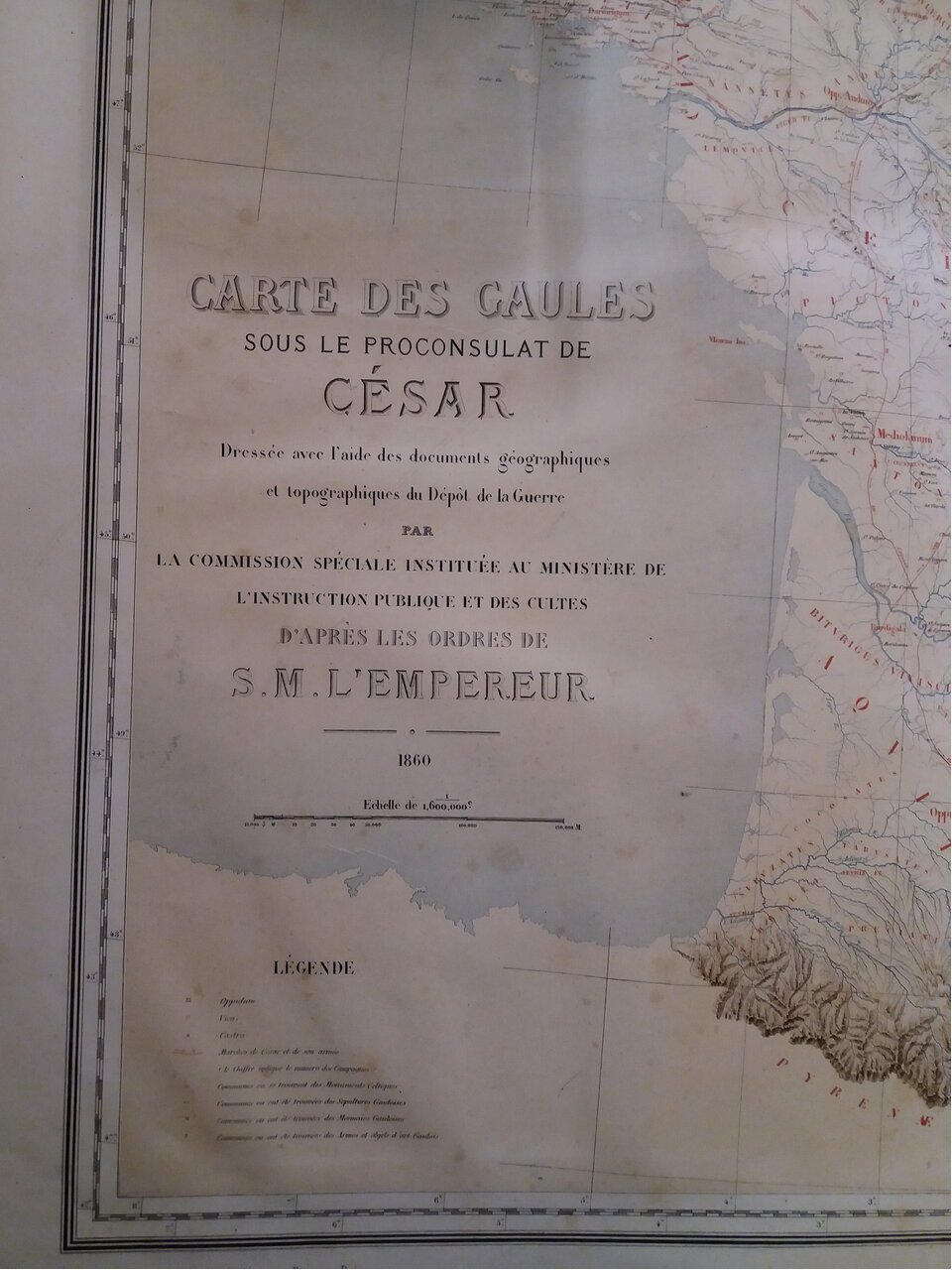

Pensé initialement par Napoléon III pour valoriser la figure de César, le musée avait vocation à rassembler en son sein tous les éléments visant à mettre en évidence la grandeur de César (et par ricochet celle de l’Empereur, auquel il souhaitait être comparé). Les recherches du site d’Alésia sont l’un des premiers chantiers lancé par Napoléon III.

Ces « archives du sol » vont être documentées par un nombre important de collectionneurs qui sont incités à faire don de leurs collections, suivant en cela l’exemple de l’Empereur qui a offert les siennes. La Commission de Topographie des Gaules (CTG) a été fondée en juillet 1858 ; elle mobilise des érudits locaux qui deviennent des « chercheurs », fouillant et collectant çà et là, ce beau mouvement étant orchestré, entre autres, par Félicien de Saulcy, Alfred Maury et Alexandre Bertrand.

Je ne résiste à pas à dresser le portrait de ces chics messieurs à moustaches et favoris, et à les exhumer de l’oubli relatif où ils sont aujourd’hui tombés, malgré une carrière plus qu’honorable et à l’importance de leurs travaux.

Commençons par Félicien de Saulcy (1807-1880) qui préside la commission : c’est un militaire qui s’intéresse très tôt à l’archéologie, en particulier à la numismatique (il acquerra une belle collection de monnaies gauloises). Passionné de vestiges antiques, il voyage autour de la Méditerranée, avant de rencontrer Napoléon III dont il deviendra un proche. Il participera à plusieurs campagnes de fouilles et visitera plusieurs fois les sites de Gergovie et d’Alise-Sainte-Reine (Alésia), chers à l’empereur.

Poursuivons la galerie de portraits avec Alfred Maury (1817-1892), qui fut un ami de Flaubert, lequel s’est inspiré de ses travaux dans la rédaction de Salammbô, mais aussi d’Hérodias et de La tentation de saint Antoine. Surdoué, bon en tout, Maury s’intéresse aux sujets les plus divers et écrit quantité d’articles. Il assiste Napoléon III dans la rédaction de son Histoire de Jules César (l’Empereur n’achèvera pas cet ouvrage dont il signera les deux premiers tomes) ; il est l’un des fondateurs de l’École des Hautes Études, professeur durant trente ans au Collège de France (chaire d’Histoire et Morale), directeur des Archives impériales, puis des Archives nationales jusqu’en 1888.

Quant à Alexandre Bertrand (1820-1902), secrétaire de la CTG, c’est la véritable cheville ouvrière qui va tout organiser et mettre en musique. Sa passion : les mégalithes ! Il dirige la Revue archéologique lorsqu’il est nommé, en 1866, directeur du Musée gallo-romain de Saint-Germain (notre actuel MAN). Il y restera jusqu’à sa mort et, outre les campagnes de fouilles qu’il dirigera, mettra sur pied un vaste réseau scientifique qui va permettre de nourrir les collections.

Ces trois hommes sont les archétypes des personnalités du XIXe siècle qui ont fait progresser le savoir, les sciences humaines, infatigables travailleurs, participant de toutes leurs forces à l’essor d’un pays et d’une époque en pleine transformation, aux côtés du général Casimir Creuly et Léon Rénier (tous deux pères de l’épigraphie), d’Anatole de Barthélémy, autre numismate de renom, d’Edouard Lartet, fondateur de la paléontologie humaine et père de la science préhistorique, et d’autres encore.

Lorsqu’on découvre les archives du musée, c’est cela dont on prend conscience : la quantité de travail fourni, l’extraordinaire stimulation d’un groupe de passionnés souvent issus de l’aristocratie ou de la bourgeoisie aisée, parfois de classes sociales plus modestes, qui s’engage tout à coup dans la découverte du sous-sol et s’en donne à cœur joie dans l’accumulation de tout ce qui peut servir à accroître les connaissances sur nos racines.

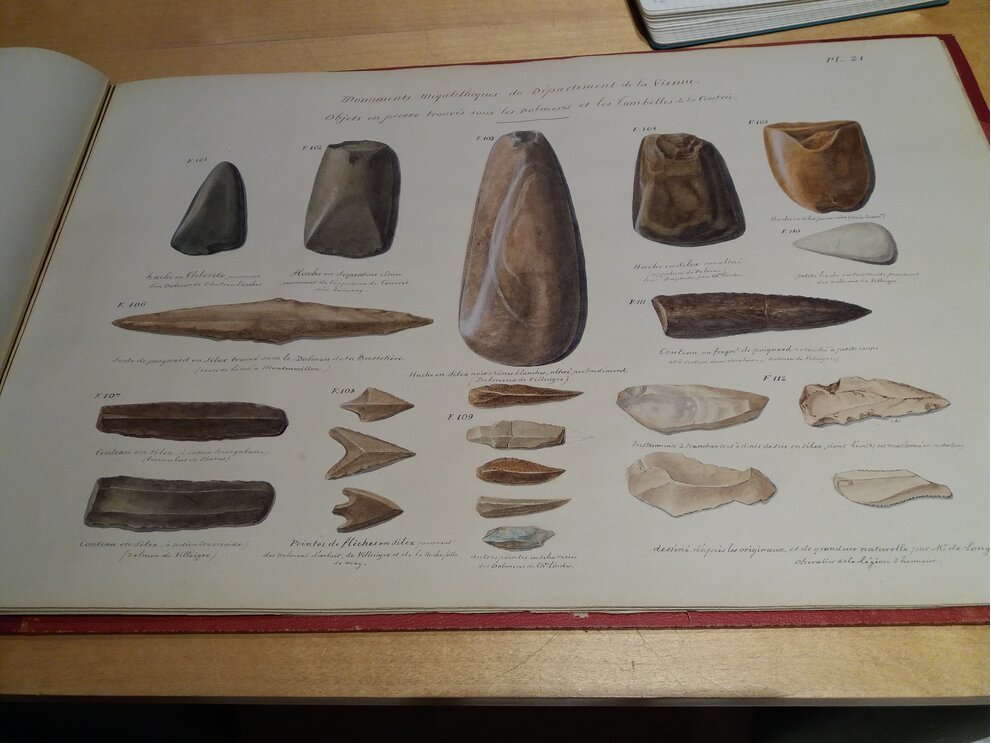

Corinne Jouys-Barbelin et Soline Morinière, responsable des archives privées, avaient préparé pour moi quelques pièces magnifiques, sorties des rayonnages ; ce sont des « albums de fouilles » de la taille d’une planche à repasser une fois ouverts, magnifiquement illustrés à la plume et à l’aquarelle, les objets y figurant représentés grandeur nature, textes et légendes écrits à la main.

Des merveilles, autant dire...

Ce fonds témoigne de la vitalité des fouilles archéologiques dans la seconde moitié du XIXe siècle, et des découvertes qui ont été consignées, presque heure par heure, par les archéologues amateurs de l’époque (ils deviendront assez vite de véritables professionnels de la discipline). Qui sont ces gens ? On demande aux recteurs d’académie, aux préfets, de mobiliser tous les érudits locaux, civils ou militaires. Tout le monde s’y met, dirait-on. Sous la présidence de Félicien de Saulcy, la Commission de Topographie des Gaules va faire dresser des cartes. Moi qui suis une passionnée de cartographie, j’ai vu aux archives de magnifiques cartes en couleurs, dessinées sur les carnets de fouilles, les registres, les albums.

La réalisation d’une carte d’état-major au 80 000e (1cm = 800 mètres), engagée en 1817 sous la direction de Pierre-Simon de Laplace par le Dépôt de la Guerre — bureau de cartographie et d’archives de l’armée française depuis Louis XIV, ancêtre de l’IGN — et qui a demandé un effort extraordinaire aux cartographes de tout le pays, vient servir de support aux archéologues de la Commission de Topographie des Gaules (CTG). Ils vont s’appuyer sur cette carte et procéder à une harmonisation des symboles ; courbes de niveau, cours d’eau, reliefs, conventions d’écriture, etc. On y trouve également l’emplacement des « bornes milliaires », bornes situées aux croisées de chemins, qui datent de l’Empire romain.

La CTG va soutenir les travaux du Dépôt de la Guerre, archéologues et cartographes vont s’épauler mutuellement : étude du sous-sol, stratigraphie, tout y passe. Un questionnaire est lancé pour récolter sur le terrain tous les documents possibles, rapports, photos, dessins... Le petit bureau du 6, rue de Bellechasse à Paris est vite débordé sous l’afflux de documents. Le Musée va devenir tout naturellement la vitrine de ces collections.

Le Musée gallo-romain est l’enfant chéri de Napoléon III, me dit Corinne Jouys-Barbelin.

Toujours est-il qu’au départ, le musée est conçu comme un musée de science, fait pour éduquer le public. Le concept de base se fonde sur l’objet authentique, « l’appareil muséographique » (comme disent les conservateurs) est très abondant et accessible à tous : il faut voir dans les salles du deuxième et dans les réserves la quantité invraisemblable d’objets récoltés et rassemblés.

Le 12 mai 1867, sont inaugurées sept salles : une consacrée à la pierre taillée, une à la pierre polie ; une à la céramique ; une salle dédiée aux cimetières gaulois ; une salle d’étude ; la salle du trésor. Beaucoup de ces aménagements sont payés sur les deniers personnels de l’Empereur — pas tous, précise Corinne Jouys-Barbelin, au grand désespoir du directeur des musées impériaux : « il faut dire que l’aménagement du musée, qui s’ajoute à la restauration du château, coûte très cher » précise-t-elle.

En réalité, Napoléon III sera déçu du résultat, car la Gaule romaine est peu présente dans les collections, qui font la part belle aux âges préhistoriques. L’empereur attend surtout, m’apprend Corinne, l’ouverture de la salle de la Conquête, qu’il a en grande partie subventionnée, or elle n’est pas prête le jour de l’inauguration du Musée Gallo-romain.

Après 1870 et la défaite qui voit aussi la chute du Second Empire, la IIIe République a d’autres projets en tête. C’est l’heure des grands changements. En 1878, le Musée devient musée des Antiquités nationales. Il va continuer sur sa lancée grâce aux érudits et le bébé va passer dans les bras des premiers archéologues. Les salles du 2e étage qui portent encore le nom des donateurs (Frédéric Moreau, etc.) rendent compte de cette extraordinaire impulsion initiée par Boucher de Perthes, qui va se poursuivre jusqu’au début du XXe siècle.

Corinne me montre de magnifiques albums, dont ceux de la collection Charles Cournault : cet érudit lorrain, élève de Delacroix, membre de la CTG et conservateur du Musée lorrain, a laissé des carnets de fouilles absolument admirables, dont plusieurs sont conservés au musée de Saint-Germain. Ses recherches et campagnes de fouilles en Lorraine ont permis d’exhumer des objets datant de l’âge du bronze jusqu’à la période mérovingienne. Les quatre albums Cournault que possède le MAN sont de grands volumes, dont les planches (parfois dépliables) présentent les objets à l’échelle x1 (grandeur nature).

Les albums des fouilles de Caranda, établis par Frédéric Moreau (1798-1898), sont également des documents exceptionnels. Frédéric Moreau (une des figures mythiques du MAN), une fois à la retraite, commence à l’âge de 75 ans sa carrière d’archéologue. Entre 1873 et 1892, il fait réaliser, autour de sa propriété de Fère-en-Tardenois (dans l’Aisne), des fouilles "préhistoriques, gauloises, romaines et franques" qui permettent de mettre au jour plusieurs dizaines de milliers de tombes, datées du Paléolithique à l’époque mérovingienne. Sa première campagne se fait autour du dolmen de Caranda (à 25 km au nord-est de Château-Thierry, dans l’Aisne, à la limite de la Marne), dont le nom sera repris pour désigner l’ensemble de sa collection.

Cette « collection Caranda » comprend aussi les vestiges d’une vingtaine d’autres sites de la vallée de l’Ourcq, tels que la villa romaine d’Ancy et les nécropoles gallo-romaines et mérovingiennes de plusieurs sites voisins de Fère-en-Tardenois.

Les fouilles de Frédéric Moreau, réalisées avec l’aide de quelques personnes de son entourage, généralement des membres de son personnel ou de sa famille, sont accompagnées d’un gros travail documentaire, chaque site faisant l’objet d’un procès-verbal détaillé.

Ces merveilleux registres de fouilles sont conservés aux archives du Musée, ils sont au nombre de vingt-quatre. La collection Caranda est installée à partir de 1899 dans une salle du 2e étage, la salle « Moreau », aujourd’hui fermée au public, mais que j’ai eu l’occasion de visiter : elle est restée telle que l’a présentée Henri Hubert au tout début du XXe siècle. Y entrer est une sorte d’expérience temporelle tout à fait surprenante ; à chacune de mes visites, mêmes brèves, j’ai eu la sensation, en passant le seuil, d’entrer dans une machine à remonter le temps et de revenir 100 ans en arrière, lorsque Salomon Reinach dirigeait le Musée (de 1902 à 1932) et que son conservateur-adjoint tentait d’organiser, en un ensemble de 52 vitrines remplies à craquer, l’énorme collection léguée par Frédéric Moreau à l’âge de 100 ans. En deux pas, nous voilà à peine sortis de la Révolution...

Mais redescendons au rez-de-chaussée, et aux Archives. J’admire maintenant l’album Le Touzé de Longuemar, un militaire qui, après avoir démissionné de l’armée en 1836 (à l’âge de 33 ans), s’est consacré intégralement à l’archéologie. Il a fouillé essentiellement dans la Vienne, plus généralement dans le Poitou. Je suis frappée, en admirant la facture de ces albums, par la précision, par l’exhaustivité, mais aussi par la beauté de ces planches. Ce sont des documents d’une exceptionnelle élégance, qui me rappellent les planches botaniques ou zoologiques.

Pour avoir côtoyé de près Théodore Monod — lequel, bien que né en 1902, n’en était pas moins un héritier direct des fondateurs du muséum d’Histoire naturelle et du Jardin du Roi, et même un pur produit de cette époque révolue —, je sais de quelle exigence, de quel sens aigu du détail mais aussi de quelle aspiration esthétique ont fait preuve les grands savants qui se sont consacrés à « l’inventaire du monde ». Je retrouve, dans la calme atmosphère du Centre des Archives, la même sensation, la même admiration devant le travail patient mais acharné, ingrat mais fondamental, et l’appétit prodigieux qu’ont montré ces hommes pour la découverte.

Mais le sens du beau, d’où cela vient-il ? Sont-ce les objets dessinés et peints qui possèdent une esthétique particulière qui nous touche et nous éblouit, ou, autre hypothèse, est-ce notre regard qui leur donne cette douceur, ce lustre et cette spectaculaire puissance d’évocation, notre regard qui transforme les choses du passé en belles choses, la durée qui nous en sépare augmentant le degré d’étonnement, d’émerveillement ou d’admiration qui est le nôtre ? Est-ce, dernière supposition, la stupéfaction de reconnaître, à des millénaires de distance, la même aspiration à produire de la beauté qui animait les artisans qui ont conçu, sculpté, fondu, gravé, fabriqué, ce que le sol a patiemment préservé et conservé, à l’abri ? Je ne sais, mais je reste interdite devant les grands livres de fouilles qui sont comme autant de catalogues d’art, qui présenteraient les objets d’une collection soigneusement rassemblée par quelque amateur et esthète.

Une autre pensée me vient tandis que j’admire les planches tournées avec délicatesse par Corinne : de quel ordre est la fascination qui obsède ceux qui commencent à fouiller ? Serions-nous tous pris par la même frénésie si nous disposions d’un domaine, et commencions à retourner le sol de notre Caranda personnel, à la recherche de vestiges du passé qui nous cueilleraient dans nos certitudes, introduiraient dans nos vies incertitude et ignorance, stupeur et fascination, nous ramenant brutalement à l’état d’enfance, quand de cet âge chaque jour est à découvrir, chaque découverte expérimentation du monde, et chaque expérience totale aventure ?

Qu’est-ce qui rend si précieux ces registres, au-delà de leur exceptionnelle valeur pour les archéologues et les chercheurs ? Qu’est-ce qui les rend si remarquables pour les béotiens comme moi ? Leur âge, leur ancienneté, ce qu’ils révèlent de leurs auteurs ? Tout cela sans doute, et aussi, je crois, ce qu’ils traduisent de volonté de percer à jour le mystère de ce qui nous est inconnu, le passé lointain.

A propos de passé, Corinne Jouys-Barbelin me raconte l’origine des Archives. Cela date de la perte des siennes par Philippe Auguste, à la bataille de Fréteval. A l’époque (1194, ça date !), le roi de France qui voyageait au gré des itinérances de la Cour, transportait avec lui ses archives, ainsi que son trésor. Les archives, et en particulier les chartes, lui servaient à prouver ses droits sur les territoires qu’il traversait. Mais à Fréteval, les troupes anglaises de Richard Cœur de Lion attaquent les chariots des Français qui contiennent les archives, les sceaux, les registres des impôts, le trésor du roi et s’en s’emparent, puis les détruisent. A l’issue de cette bataille qui voit la déroute des Français, Philippe Auguste décide qu’il faut un lieu fixe pour garder tous ces précieux papiers et crée les Archives nationales, ainsi que le trésor des Chartes, installé au Louvre puis à la Sainte-Chapelle, et qui constituera le fondement des archives du royaume.

Il y a encore dans les archives du musée, outre les albums entraperçus, un extraordinaire fonds photographique : 500 000 images y sont stockées, dont un important lot de plaques photographiques. Au moment de la création du musée, la photographie, née en 1839, en est à ses débuts, mais elle va s’imposer pour de nombreux archéologues amateurs. Si bien que le MAN possède aujourd’hui la plus importante collection d’images archéologiques. Je n’ai pas encore eu l’occasion de la parcourir avec Françoise Aujogue, qui en a la charge. Ce sera pour plus tard, après le confinement.

Mais avant cela, nous irons faire un tour à la bibliothèque du musée, en compagnie de Grégoire Meylan, qui m’a déjà accueillie dans son « royaume ».

(à suivre...)