MAN-chronique n°5

Un placard et trois squelettes

La rénovation du château touche à sa fin, il reste une partie de la façade à nettoyer.

En prévision des travaux de rénovation de l’aile Nord et du remplacement des huisseries, avant que les fenêtres ne soient déposées, les ouvriers obturent les ouvertures par un coffrage en aggloméré qui vient en retrait à l’intérieur des espaces (salles, réserves, etc.). Il faut donc dégager les accès aux fenêtres et déplacer les vitrines qui pourraient gêner le travail des ouvriers. C’est l’occasion, dans les salles du deuxième étage, d’un grand ménage : les vitrines anciennes sont vidées, les objets qu’elles contiennent sont emballés, répertoriés, protégés et mis en caisses.

Delphine Peschard, responsable de la régie des objets, supervise les opérations. Cette historienne d’origine, après sept années passées au musée d’Orsay, a intégré le master « Métiers du Patrimoine » de l’École du Louvre, option Régie des œuvres. Elle est arrivée au MAN il y a deux ans. Elle m’explique comment, au mois de juillet dernier, elle a elle-même commencé l’inventaire dans les grandes salles au beau décor Napoléon III du deuxième étage : des milliers d’objets entreposés dans les vitrines d’époque, les meubles à tiroirs, sur les étagères...

Elle évoque le sentiment de découragement devant ce travail de Sisyphe. Aidée d’une collègue et d’une stagiaire, elle a passé l’été à sortir les objets, à les inventorier et à les conditionner. Mais au bout d’un mois, elle était presque venue à bout de l’énorme quantité d’objets contenus dans la salle qu’elle avait entrepris de « ranger ». Long travail de patience et de persévérance, auxquelles aucune collection, fût-elle la plus importante au monde, ne résiste.

Dans la salle IX du deuxième étage où nous nous retrouvons, deux jeunes femmes de l’entreprise Chenue, spécialisée dans le conditionnement et le transport d’œuvres d’art et d’objets fragiles, travaillent devant une grande table. J’ai déjà croisé Justine Wisniewski et Caroline Jacquier cette semaine, alors qu’elles préparaient au cutter dans de la mousse de polyéthylène des logements pour y ranger des coupes et des vases en céramique issues du tumulus de Renongar à Plovan, dans le Finistère, fouillé en 1876 par Paul Du Chatellier, et conservées dans la salle au nom de l’archéologue.

Aujourd’hui 15 novembre, les jeunes femmes ont presque achevé le travail dans la salle IX, les étagères des grandes vitrines en verre sont vides et des caisses en plastique gris s’empilent dans la pièce voisine, remplies de céramiques et de poteries. Il ne reste plus qu’un petit placard sous une des fenêtres qui va être coffrée, auparavant rendu inaccessible par une grande vitrine qui a été dégagée pour l’occasion. Derrière les portes vitrées coulissantes, on distingue plusieurs vieux cartons qu’elles ont commencé à ouvrir lorsque j’arrive : des ossements s’alignent déjà sur la table. Il s’agit d’un squelette humain, dont elles sortent les os les uns après les autres. À l’aide d’un pinceau, elles les époussettent pour en évacuer la terre. De toute évidence, ces ossements ont été exhumés lors d’une fouille et entreposés directement dans le carton, sans même être nettoyés. Ils sont noirs de terre. Une feuille de papier jauni porte une inscription au crayon de papier, à peine lisible.

Justine et Caroline travaillent vite, elles rangent les os par catégories, os longs, os courts, vertèbres, bassin, clavicules, phalanges... Titulaires toutes deux d’un master, en mise en valeur du patrimoine pour l’une, en géologie et archéologie pour l’autre, elles créent un contenant pour chaque objet, lui attribuent un numéro, reportent les informations dans un « colisage » et enregistrent tout dans un fichier numérique.

Caroline est une spécialiste du squelette, elle est capable de reconnaître chaque os. Elle sait également distinguer des os ou des dents d’animaux et les identifier. Elle est en train de vider une boîte rectangulaire, plate, dont le décor à rayures bleues et blanches me rappelle les boîtes des Galeries Lafayette où ma mère rangeait ses écharpes. Caroline a posé le couvercle à terre. C’est une boîte de la Samaritaine — je n’étais pas loin... — ornée de ce graphisme délicieusement vieillot des années 1950.

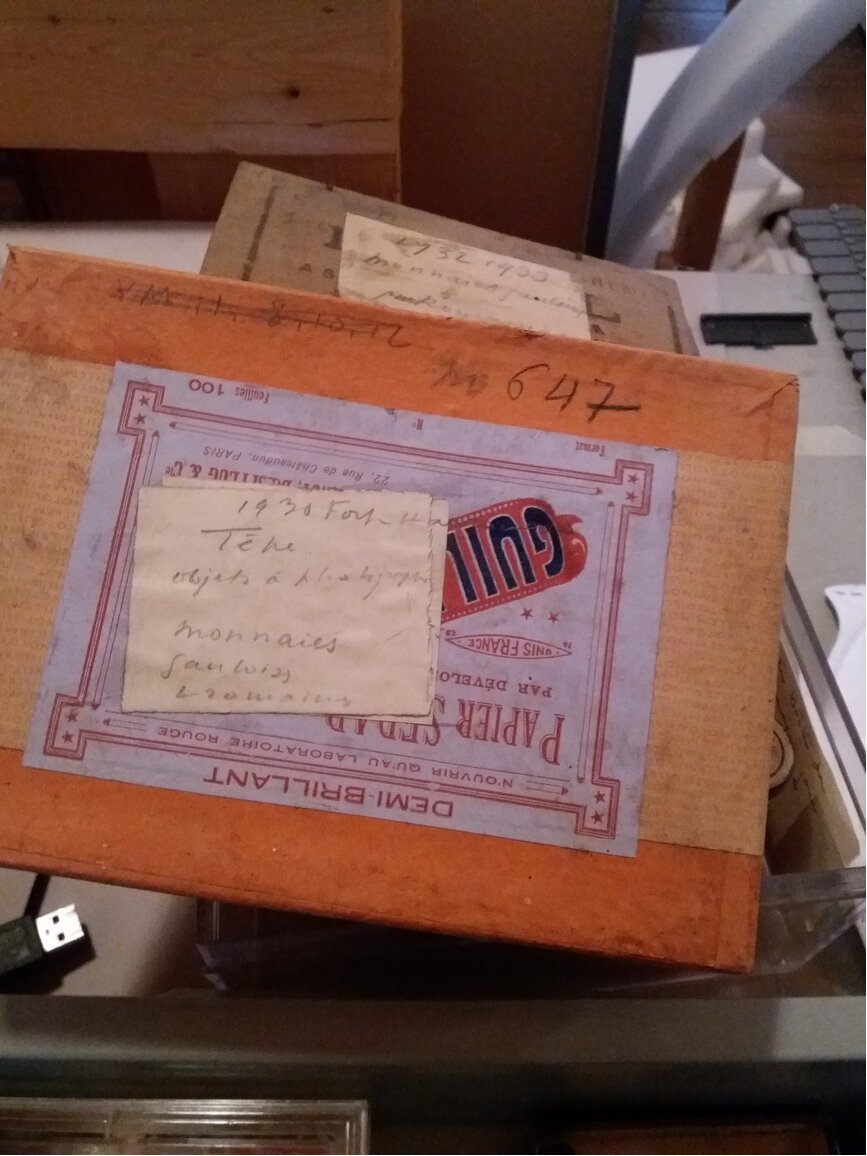

Justine attrape un autre carton dans le placard. Cet ensemble de cartons provient de toute évidence (c’est Delphine qui me l’apprend) du site de Fort-Harrouard en Eure-et-Loir, fouillé dans la première moitié du XXe siècle par l’abbé Philippe à partir de 1906, jusqu’à sa mort en 1950, puis jusqu’en 1962, avant d’être fouillé à nouveau dans les années 1980. Jamais ouverts depuis leur arrivée au musée, les cartons ont été entreposés là, puis oubliés, mis hors de vue par la vitrine qui les cachait. Personne ici n’avait la moindre idée de leur contenu, pas plus que de leur présence.

J’assiste à l’ouverture d’un carton, dont Justine découpe et conserve soigneusement la bordure sur laquelle a été collée une étiquette. De la paille recouvre l’ensemble, et sous la paille, un journal protège les ossements, posés les uns sur les autres sans emballage particulier. Nous nous précipitons sur le journal, une édition de mai 1950 qui nous donne d’emblée la date à laquelle ce squelette a été conditionné. Chaque élément contenu dans ce carton est une pièce du puzzle ouvert sous nos yeux. Les titres de la une de France-Soir nous sautent à la figure, nous ramenant à une époque bien plus récente, mais qui semble pourtant totalement révolue, appartenant à un passé qu’on ne tient pas à convoquer.

C’est un autre squelette... Justine commence à vider la caisse, jouant du pinceau avec adresse et virtuosité, et place les os les uns derrière les autres sur la grande table, une fois débarrassés de la terre sèche qui les recouvre. La manière dont elle dispose les éléments du squelette introduit immédiatement un semblant d’ordre qui à la fois permet de se figurer la complétude du squelette, mais aussi de donner un cadre plus concret à cette découverte si émouvante. Personnellement, il me semble être entrée par effraction dans une sépulture à double fond, celui de la terre où ces hommes ont été ensevelis, il y a des millénaires, et celui du carton dont ils viennent de sortir, après 70 ans passés au fond du placard.

Rolande Simon-Millot (voir chronique n°2) est arrivée entre-temps sur les lieux. Elle tombe en arrêt devant l’incroyable trouvaille. Lorsque Justine sort du carton une série de vertèbres bien alignées, dessinant presque la courbure du dos qu’on croirait soudain voir se redresser, elle ne peut retenir un geste : « surtout que l’on conserve tout ça en l’état ! » Dans ses yeux pétillants se sont allumées des petites flammes de jubilation et d’émotion mêlées.

Justine fabriquera pour ces vertèbres un logement de mousse rigide, avant de les ranger soigneusement dans un sac plastique à glissière.

Les jeunes femmes m’expliquent que les matériaux utilisés pour l’emballage sont aussi neutres que possible, afin de ne pas altérer les objets, mais aussi dans le but de durer le plus longtemps possible : mousse de polyéthylène, papier de soie, sacs à glissière sont leurs outils de travail, à côté des pinceaux et cutters. Delphine Peschard me raconte comment les plastiques des années 1980 se délitent et tombent en lambeaux dès qu’on les touche. Elle en a fait l’expérience cet été, lorsqu’en se saisissant des vieux sacs d’emballage, elle faisait naître des dizaines de fragments de plastique décomposé qui lui collaient aux doigts.

Rolande est venue chercher, dans la salle voisine, une série de haches en jadéite que les jeunes femmes occupées dans la salle X ont retrouvées deux jours plus tôt. Ces haches d’apparat, d’une perfection de forme exquise, ont été découvertes au Pecq (commune en bordure de Seine, en contrebas de Saint-Germain-en-Laye) lors de travaux, puis achetées par le Musée. Mais depuis plusieurs années, elles demeuraient introuvables. De retour d’une exposition à l’extérieur, elles avaient réintégré les réserves. Mais rangées où ? Rolande cherchait en vain les égarées depuis son entrée en fonction en août 2017. Elle avait même fait circuler un avis de recherche. Les jeunes femmes de Chenue les ont trouvées fortuitement.

Rolande a appelé Catherine Louboutin, ancienne directrice scientifique du Musée, qui vient partager les découvertes de la semaine. D’autres haches polies en jade, en provenance d’Ardèche, ont été retrouvées : elles avaient été données au Musée en 1876, par leur découvreur, Ludovic-Napoléon Lepic, peintre et archéologue auquel le musée a consacré une exposition il y a deux ans, et qui a donné son nom à une rue de Montmartre, où j’ai vécu les vingt premières années de ma vie. Catherine Louboutin confirme : ces haches étaient perdues depuis très longtemps... Le musée renferme plus que ses réserves, il cache également certains trésors, soustraits à l’attention des archéologues et comme repris par quelque esprit du lieu, qui joue à les dérober et à les rendre invisibles.

Dans la salle IX, les squelettes se recomposent. Leur découverte — Justine vient de rassembler celui d’un enfant — porte à son comble l’excitation des privilégiées qui assistent à leur seconde exhumation. À l’émoi qui agite toutes les personnes présentes, je comprends qu’on assiste à un événement exceptionnel. Pour moi, qui navigue depuis deux mois dans ce musée entre admiration et enthousiasme, il me paraît normal d’être bouleversée par l’incroyable moment, qui prend des allures surréalistes. Mais je pensais que les archéologues étaient plus « habitués », moins touchés dans leur sensibilité par ce genre de révélation. C’est oublier la profonde singularité de cette espèce de chercheurs, dont l’activité est justement de sortir les choses et les êtres de l’oubli. Et cela, on ne le fait pas impunément : il s’agit non seulement d’une recréation du passé, mais aussi du passage de l’ombre à la lumière de couches supplémentaires de mémoire, qui viennent s’agréger à la mémoire collective de l’humanité, ce gigantesque livre aux pages innombrables. Voilà pourquoi nous sommes toutes si remuées par ces squelettes, surgis de strates de l’espace-temps jusque-là plongées dans l’ombre.

Justine ouvre un plus petit carton cubique. Celui-là contient un crâne, qu’on a tout de même, il y a 70 ans, emballé à part dans du coton. Du vieux coton jauni, dont les bandes forment une sorte de pansement tout autour de la boîte crânienne... La jeune femme le sort délicatement de son nid et le nettoie doucement au pinceau avant de le poser, face à nous, sur la table de travail. Ce n’est pas tous les jours qu’il est donné de contempler un crâne, un crâne qui a appartenu à une personne vivante dont on ignore tout, mais dont les os témoignent, muets et insondables témoins, d’un temps très lointain. La taille du fémur de celui-là, un grand et gros os bien plus long que ma cuisse, laisse penser qu’il peut avoir appartenu à un homme d’1m90, estime Caroline. Un grand gaillard en tout cas. À quelle époque a-t-il vécu ? Au Néolithique ? À l’âge de bronze ? Une petite attache métallique en forme de bracelet prolongé par une tige fait dire à Rolande qu’on est plutôt à l’âge du fer. Il faut étudier ces squelettes, et Rolande connaît plusieurs de ses collègues qui seraient prêts à le faire immédiatement.

Pour l’heure, à chacun est attribué un numéro. Un seul numéro d’inventaire désigne le squelette entier et tous ses composants sont soigneusement rangés dans des pochettes plastiques, sur lesquelles est apposé ce numéro.

Delphine veille à ce que tout soit bien répertorié. Les jeunes femmes de Chenue emballent, notent et rangent. Elles sont minutieuses, précises, leurs gestes sont rapides et caressants, efficaces aussi. Elles manipulent ces squelettes sans manifester d’émotion, mais avec la douceur qu’on réserve aux défunts. Car oui, ce sont des vestiges humains qui s’étalent maintenant sur la table ; ils ont appartenu, jadis, à des vivants. Comment sont-ils morts ? Qui les a enterrés, pleurés ? De leur vivant, qui les a mis au monde, élevés, qui les a aimés, caressés, qui a cheminé avec eux dans les bois et les plaines, qui a parlé, vécu avec eux ? Ces « vestiges d’une vie », comme les sociologues les désignent aujourd’hui, n’ont pas tout à fait le statut d’un objet muséal comme un autre. Aussi lointains et inconnus soient-ils, ils inspirent une forme de recueillement et méritent le respect.

En regardant Justine et Caroline confectionner leur « dernier cercueil », celui de 2019, je songe à ce que Paul Ricœur disait des morts, dont la pensée nous affecterait selon lui de manière inversement proportionnelle aux liens que nous aurions entretenus avec eux. Dans un entretien avec Marcel Detienne, peu avant sa mort, le sociologue Arnaud Esquerré aborde la question du poids relatif des morts dans les différentes sociétés. Chez les anciens Grecs, souligne Detienne, anthropologue mais aussi grand helléniste, « les morts sont légers, ils ne servent point à enraciner ». Il cite Michelet qui considérait qu’il était du devoir des historiens d’accueillir les morts, de les ressusciter « afin qu’ils vivent maintenant avec nous qui nous sentons leurs parents, leurs amis, car ainsi se fait une famille, une cité commune entre les vivants et les morts » (Des justices de l’histoire, préface à l’Histoire du XIXe siècle, 1873). Aussi éloignés de nous soient ces morts dont seuls les os nous sont parvenus, je ne peux m’empêcher d’en ressentir toute la proximité, et de me sentir profondément touchée par leur présence, muette et secrète, tandis qu’au-dehors la pluie froide s’abat sur le parc.

Mais voici que Caroline a ouvert une dernière boîte ; logés dans la paille, trois crânes y sont rangés, qu’elle sort les uns après les autres, avant de les nettoyer au pinceau. Enfin, un dernier, mais celui-là plus intéressant encore, car il n’a pas été vidé de la terre contenue dans sa boîte crânienne. Une dent apparaît, précieuse dent que Rolande demande de préserver soigneusement. Je comprends que les dents permettent d’autres identifications, différentes de celles qu’offrent les ossements... La terre contenue dans le crâne est également un vestige estimable, de nature encore différente, et qui apportera des renseignements d’un autre ordre. Justine manipule le crâne avec précaution. Ses semblables s’alignent sur le plan de travail, dont un orné d’un beau trou en haut de l’os pariétal. Celui-là a dû prendre un bon coup sur le dessus de la tête, sans doute celui qui l’a achevé.

Que d’histoires inconnues restées en suspens... C’est à la fois frustrant et inspirant. Je prends conscience de ce que l’acte de fouiller (au fondement du travail archéologique) recèle de vanité et d’espérance. Vanité, car si les chances de trouver sont assez bonnes, celles d’accéder au savoir sont plus minces et demandent de longs et patients recoupements. Espérance, car s’il y a bien une activité que l’être humain affectionne, c’est de se projeter dans le rêve d’un trésor : les enfants le font tous, et les adultes aussi. Jouer au loto, croire en la providence, partir à la recherche d’or dans les rivières, chercher des cristaux en montagne, plonger au fond des mers en quête d’un galion pirate rempli de ducats et de bijoux... Les archéologues espèrent d’autres trésors, comme autant de points qui s’alignent sur le fil de la connaissance, reliant les unes aux autres les étapes déjà identifiées. Mais c’est le même élan qui les anime, le même fantasme qui a dû habiter l’homme initial, celui qui, du fond des âges, cherchait déjà à dépasser sa condition, à aller au-delà, toujours plus loin et plus haut.

Il y a tout de même, dans l’accumulation de tous ces objets – des centaines de milliers – une forme de pensée magique à l’œuvre, comme si de la masse devait sortir l’étincelle, de la pléthore une sorte de génie propre aux choses inertes qui viendrait, par une magie dont on peut toujours croire qu’elle va se produire, comme nous le démontre la découverte d’aujourd’hui, et qui relance la justification d’une telle concentration de vestiges. La « conservation », celle qui touche chacun d’entre nous lorsque nous gardons de vieux objets hors d’usage, mais qui nous relient au temps de notre enfance, de notre jeunesse, de nos ancêtres, de notre famille, de nos amours ou de nos amitiés, prend ici un sens plus élevé. La tentative d’un musée aussi plein, aussi riche, aussi abyssal que le Musée de Saint-Germain-en-Laye, est une entreprise d’une étonnante ambition. Peut-être pas celle d’un seul homme, mais de la succession de ceux, plus modestes, qui n’ont pas cru inutile de faire parvenir, dans des conditions parfois précaires et souvent insuffisantes, jusqu’à ce palais aux mille armoires et tiroirs, ce qu’ils avaient récolté, çà et là, en grattant la terre, en creusant et en fouillant ; l’archéologue, bien qu’il soit penché vers la glaise et l’humus, la tourbe et les alluvions, le sable et la craie, et par là même dans une posture d’humilité, n’en est pas moins tourné vers l’infini. Ce n’est pas le moins étrange des paradoxes du métier.

Autre chose, qui me frappe ici, dans cette salle IX qui abrite les importantes collections de Pierre et Anne-Marie Pétrequin (voir encore chronique n°2), réunies depuis les années 1980 environ dans plusieurs endroits du monde, par ces deux spécialistes du Néolithique : chaque génération d’archéologues vient ajouter sa pierre à l’édifice, gonflant les réserves et accroissant le trésor.

Cette manière, pourtant scientifique, de renchérir et d’amplifier, d’augmenter et d’organiser le foisonnement a quelque chose de profondément enfantin (l’enfance étant à mes yeux l’âge le plus créatif et le plus enviable de l’existence). Parfois il me semble être dans la tanière d’une bande de gamins protégeant leur bric-à-brac, déplaçant les mille pièces de leurs jeux de construction, cherchant à faire surgir de tous ces éléments inertes l’étincelle de vie qu’un jour, bien longtemps avant nous, ils ont côtoyée.

J’aime l’idée de cette archéologie du musée lui-même, suscitée par les travaux de rénovation du château. C’est l’occasion de fouiller dans les collections et d’ajouter à ces couches de temps d’autres étages, qui viennent accroître le millefeuille. On apprend sur les époques, les pratiques de fouilles, la discipline archéologique elle-même autant que sur les objets des collections.

Rien n’est jeté, y compris les cartons d’emballage, journaux, boîtes diverses et menus objets qui accompagnent parfois les vestiges et datent avec précision la période des fouilles, telles ces pages de journal qui nous renvoient aux nouvelles d’un jour.

Rolande me raconte que les fouilles de l’abbé Philippe, à Fort-Harrouard, le « Bibracte de l’âge de bronze » précise-t-elle pour m’en faire saisir l’importance, ont donné lieu à de nombreux envois : les objets étaient directement emballés sur le site, les caisses arrivaient au musée par paquets, jusqu’aux années 1960. C’est une fouille « mythique » ajoute Rolande, pensive, avant d’ajouter « il y aurait un roman à écrire là-dessus ». Il me semble qu’il y aurait un roman à écrire à chaque pas dans ce musée. Je consacrerai au moins une chronique à Fort-Harrouard, dont quasiment tout le mobilier archéologique est conservé ici.

Pour l’heure, j’invite le lecteur, en hommage aux trois squelettes retrouvés le 15 novembre 2019, à écouter la belle version donnée par l’Orchestre de Radio France de la Danse macabre, composée par Camille Saint-Saëns en 1874, soit douze ans après l’ouverture du Musée : https://www.youtube.com/watch?v=71fZhMXlGT4.