Ce n’est pas un projet littéraire, c’est une archive

Antonin Crenn était en résidence au lycée Charles-de-Gaulle (Paris).

Je gardais les tickets de cinéma (je les maintenais serrés par un élastique) parce que la date et l’heure étaient imprimés dessus. Si quelqu’un m’avait demandé : « Que faisiez-vous le dimanche 9 novembre 2003 à 16 heures ? », j’aurais pu lui répondre : « J’étais au cinéma de Saint-Germain-en-Laye et je peux le prouver. » J’avais un alibi. Plus tard, quand j’ai commencé à vivre à Paris, à sortir, à voyager, j’ai gardé les cartes de visite des bars et des restaurants. Dans un coin, j’écrivais la date. J’établissais la liste des livres que je lisais, dans l’ordre où je les terminais. Je respecte à nouveau cette règle depuis quelques années (même si un livre a été commencé avant un autre, il n’apparaît pas sur la liste tant qu’il n’est pas fini). Au début, je recopiais aussi sa première et sa dernière phrase, sur deux autres listes séparées, mais ça, j’ai arrêté. J’ai arrêté aussi les tickets de cinéma — et ceux des musées, avec le dépliant de l’expo visitée. J’ai eu un téléphone portable à dix-sept ans, un smartphone à vingt-six ans. Je me suis inscrit sur Facebook à vingt et un ans. Avant ces outils-là, je ne me sentais pas concerné par le fichage de masse : je pouvais disparaître à l’insu de tous, à tout moment. Pour prendre le RER, j’achetais un ticket (la machine y imprimait la date et l’heure, mais pas mon nom, que personne ne me demandait) ; j’ai même possédé, brièvement, une Carte orange : il y avait ma photo collée dessus, en cas de contrôle, mais le système n’enregistrait pas mes allées et venues. Avant qu’on invente le passe Navigo, je pouvais me déplacer sans que l’État n’en sût rien, sans qu’aucune trace fût stockée dans un serveur. Alors c’était moi qui stockais les preuves : je les ai archivées tant que mes trajets étaient rares. Après, ce serait devenu absurde, ingérable. Je conservais dans un tiroir mon Big Data analogique. Je collectionnais aussi les étiquettes collées sur les Spirou que je trouvais le samedi dans ma boîte aux lettres (les abonnés le recevaient plusieurs jours avant la sortie en kiosque). Sur chacune, on lisait mon nom et mon adresse, mais aussi une date et le numéro du Spirou en question : je l’ajoutais à mon paquet, serré par un élastique. Pendant quelque temps, je me souviens avoir consigné mes dépenses dans un cahier parce que je voyais ma mère « faire ses comptes » une fois par mois : je notais le prix du Spirou (avant de me faire offrir l’abonnement) et celui des BD achetées au vide-greniers ou à la librairie d’occasion. Les autres lignes budgétaires ne servaient pas souvent. Je pouvais témoigner de toute mon existence matérielle, et même d’une partie du contenu de ma cervelle : les livres et les films que j’avais fourrés dedans. Mais il manquait autre chose. Les émotions, les idées, les trucs qui passaient dans le corps et la tête sans laisser de trace. Pourtant, mes dessins (dans des carnets) étaient datés. Les BD que j’écrivais et dessinais (et photocopiais et agrafais) étaient datées aussi (et les scénarios et les brouillons conservés) — mais il s’agissait de la part publique de moi-même : les créations que je destinais au partage. C’étaient des fictions. C’était moi, mais en différent. Un peu transformé, voire carrément inventé. Il manquait donc autre chose : ce qui ne laissait vraiment aucune trace visible par les autres. Les trucs que je ne racontais à personne. C’est pour ça que j’ai décidé d’ouvrir un nouveau carnet, d’écrire sur la première page Journal — et sur les pages suivantes, tout le reste.

Ce n’était pas un projet littéraire (mon ambition artistique était tout entière dans la BD). C’était une archive. Ma dernière année de lycée, je la consacre à m’apprivoiser moi-même (je prends conscience de mon homosexualité et de la façon dont cette part de mon identité organise mes rapports sociaux, au-delà de la question du désir). Je peux alors me référer aux volumes précédents de mon journal : un an plus tôt, j’étais déjà troublé par tel garçon, sans comprendre pourquoi. J’avais noté son nom comme s’il était important dans ma vie, alors que nous n’étions pas encore amis. J’en ai donc la preuve : il comptait déjà pour moi d’une manière spéciale. Je détaillais les émotions ressenties et « l’état présent de mon esprit ». Je mentionnais la première fois que je m’intéressais à quelqu’un (je pensais : « la première apparition d’un personnage »), car il fallait pouvoir retrouver son irruption dans ma vie au cas où, plus tard, il deviendrait un personnage important. Il fallait se souvenir de la tristesse, des doutes, de l’exaltation. Je savais qu’il existait quelque part un ensemble de carnets écrits par mon père dans ses jeunes années : ma mère nous l’avait dit, à ma sœur et à moi. Elle avait dit aussi que certains de ces carnets (les avait-elle lus ?) s’étaient retrouvés entre les mains de notre grand-père quand notre père était mort. Les avait-ils lus ? Je ne sais pas si ça existe vraiment, les choses qu’on n’écrit « que pour soi-même ». Si personne ne doit les lire, pourquoi ne se débrouille-t-on pas pour qu’elles soient illisibles ? introuvables ? On pourrait les détruire. Ou les cacher dans une boîte en fer, enterrée au pied d’un arbre, au bout d’un chemin qu’on est seul à connaître. À la mort de ma mère, ma sœur et moi nous sommes partagé les archives les plus précieuses — plutôt, nous nous sommes partagé la charge de les conserver, mais nous savons qu’elles continuent de nous appartenir à tous les deux. Il y a des lettres dans une boîte, sous mon lit. Je n’ai pas tout lu. Chez ma sœur, il y a des carnets de notre père. Je ne les ai pas lus. Ils existent, ça me suffit de le savoir. J’ai confiance en ma sœur, elle a confiance en moi. Dans mon journal d’adolescent, j’écrivais parfois : « On lira ça après ma mort. » Plus rarement, je pensais : « Je me relirai quand je serai vieux ». Mais la première hypothèse me plaisait mieux (devenir vieux ? au secours !). Mon journal était posé en évidence sur mon bureau parce que je l’écrivais tous les jours, et parce que je voulais qu’on le trouve immédiatement si je mourais. Et, puisque je ne suis pas mort, je sais que personne ne le lisait : ni ma mère, ni ma sœur. J’avais confiance. Et, puisque je ne suis pas mort et que ce journal était fait pour être lu, je le publie sur mon site en feuilleton, depuis un an.

« Écrire uniquement pour soi-même » : c’est peut-être valable pour d’autres, mais avec moi ça ne marche pas. Je continue d’écrire mon journal comme s’il était adressé. Pourtant, personne ne le lit, pas même moi. J’y consigne des faits (les personnes rencontrées, les adresses visitées, l’état de ma tristesse ou de ma joie, des bribes de conversations). Je ne relis jamais les entrées des jours précédents. Parfois, je fais une recherche rapide, devenue facile depuis que j’écris mon journal dans un traitement de texte : récemment, j’ai revu un ami que je n’avais « pas vu depuis plus d’un an » et, le lendemain, j’ai ouvert mon journal de 2019, j’ai cherché son prénom (raccourci ⌘+F sur mon clavier) et j’ai trouvé le récit de notre dernière soirée. Alors, dans mon journal 2021, j’ai précisé : « je ne l’avais pas vu depuis le 23 novembre 2019 ». Pour mémoire. À la fin de l’année, j’envoie le document à la reprographie, j’écris la date sur la couverture et je le range dans un placard, avec les autres, sans l’ouvrir. Quelqu’un lira ça quand je serai mort / Je lirai ça quand je serai vieux (laquelle des deux hypothèses ? plouf, plouf). Peut-être que je mettrai tout en ligne dans quinze ans. Ça intéressera qui ? Ce n’est pas un projet littéraire, c’est un rapport de police — un peu plus sensible tout de même ; un peu plus sensuel que mes seules traces numériques.

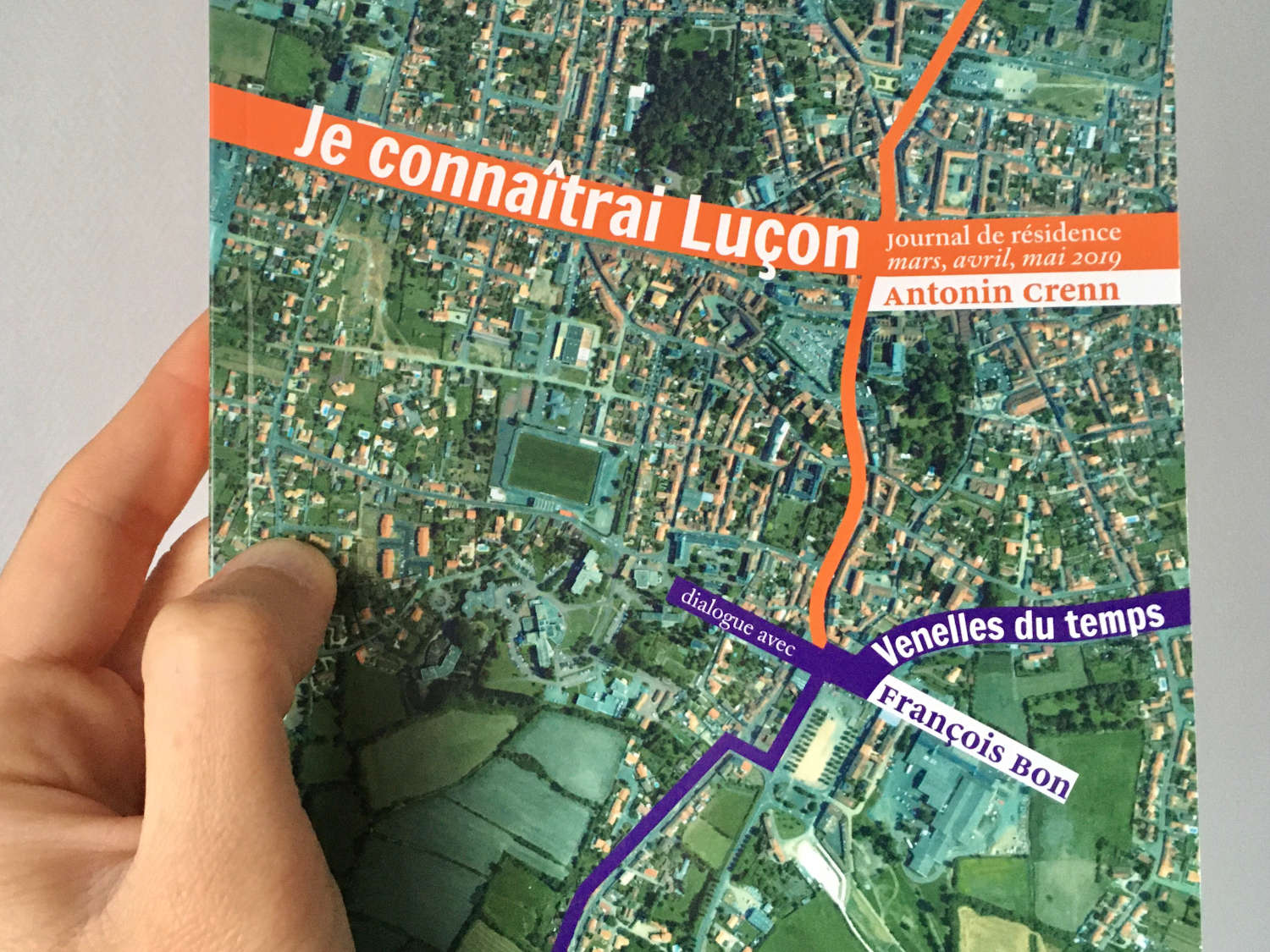

J’ai un autre journal : mon blog. Je ne m’impose pas de régularité dans mes billets. Quand j’ai un truc à dire, je prends le temps de l’écrire. J’y mets les formes car, ce journal-ci, je l’envisage comme un travail littéraire. Je m’attache à l’écriture, au fond et à la forme, et tant pis pour l’exactitude des faits (je m’autorise ce flou dans mon journal public, puisque les dates et les noms des personnages sont consignés dans l’autre, mon journal-rapport). C’est un autre exercice. Pour faire le récit d’une journée, d’une rencontre ou d’un voyage, je cherche un fil conducteur ou une idée centrale. Un titre. Les faits que je raconte devront se raccrocher à cette idée, sinon disparaître. Une expression, une sensation vont cristalliser le désir d’écrire ce billet, que je voudrais rendre intéressant en soi, même détaché de la chronologie du journal, même détaché de ma biographie. Je veux que le billet soit cohérent, à défaut d’être exhaustif. Fidèle à ma réalité par sa sincérité (les émotions, les idées) plutôt que par le déroulé exact des faits. Je tiens cette promesse, plus ou moins, ça dépend des jours. Je ne sais pas précisément qui me lit. Certaines personnes réagissent par un commentaire (rare) ou un like sur un réseau (une poignée). Les autres, j’ignore si elles me lisent fidèlement, si elles attrapent un épisode au vol, si elles savent ce que je fais dans mes livres, si nous nous connaissons en-dehors du web. Lorsque j’étais en résidence à Luçon, je voyais les réactions de nouveaux lecteurs et lectrices, habitant Luçon et ses environs, rencontré·es dans la vraie vie (ou pas) ; les billets de cette période ont été réunis en recueil et accompagnés des commentaires de François Bon qui suivait, depuis les réseaux, mes pérégrinations sur sa terre d’enfance : mon journal de résidence a été le point de départ d’un dialogue entre nous. L’année suivante, en 2020, lorsque j’étais en résidence à Montauban (en particulier pendant le premier mois du confinement), j’écrivais sur mon blog tous les jours : je recevais des messages de personnes que les circonstances m’interdisaient de rencontrer, mais qui habitaient à toute proximité de moi, à Montauban. Le web est mondial, dit-on, mais mon journal devenait local. Je parlais de moi et de rien d’autre (j’étais enfermé comme la plupart des lecteurs et lectrices) et l’on me répondait quand même. Alors ça devenait un dialogue. Ça devenait une rencontre.

En résidence au lycée Charles-de-Gaulle, c’est différent. Je travaille avec des adolescents qui ne s’impliquent pas beaucoup dans le projet, ni dans leur scolarité en général. C’est l’enjeu principal de mes ateliers d’écriture : essayer de les mobiliser, de stimuler leur curiosité et leur imagination, de donner une forme à une expression désordonnée (à une énergie souvent belle, mais qui se disperse). Je suis sûr que la plupart des élèves n’ont pas cherché à me lire. Ils savent pourtant que mon blog existe (je leur ai même dit, pour les titiller, qu’il m’arrivait d’y parler d’eux). Je leur ai montré Remue.net et le journal (encore un journal) que je publie ici mensuellement. Je sais que certains profs le lisent. Et les élèves ? Pour moi, ce journal est encore un exercice différent : pour la première fois, je le publie sur un site qui ne m’appartient pas. Il est lu par des gens qui ne me connaissent pas : les fidèles de la revue, les autres contributeurs de ces rubriques, qui d’autre ? Je n’écris pas de la même manière ici et chez moi. Chez moi, peu importe si personne ne me comprend : je parle comme devant mon miroir, ou comme a des amis intimes. Ici, je contribue à une revue dont j’étais déjà lecteur, dans l’ombre. Je fais attention de ne pas ennuyer les gens qui ne me connaissent pas. J’essaie de ne pas écrire n’importe quoi. D’être au niveau. De ne pas faire regretter aux camarades de m’avoir admis dans la bande. Ici, je lis les journaux des autres auteurs et autrices. Je fais connaissance avec leurs voix, leurs projets. Il y a même quelqu’un que j’ai eu envie de rencontrer en vrai. Je lui ai envoyé un message pour lui dire : « J’aime lire ton journal sur Remue. » Il m’a répondu : « J’aime lire le tien aussi. » Alors on a pris un café, on a parlé. Et c’était sans surprise — dans le bon sens de cette expression, c’est-à-dire : sans déception. Quand on écrit avec sincérité, quand on lit le journal de l’autre, on n’est plus des inconnus. On connaît une sensibilité, un regard, et aussi quelques faits matériels. Se lire l’un l’autre : c’est presque un dialogue. La conversation est déjà lancée. Alors, à la terrasse du café, que fait-on ? On la poursuit.