Traduire

Conférence de Marie Hermet du 07/11/23 au Centre culturel irlandais, Paris

Retrouver ici la captation vidéo de la conférence.

En lisant cette histoire, je me suis demandé à quel moment j’avais compris que les livres, en tout cas certains de mes préférés, avaient non seulement des auteurs et autrices mais aussi des traducteurs et des traductrices.

Et la réponse est : jamais, avant de devenir moi-même traductrice.

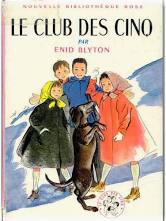

Et pour cause : son nom, s’il était mentionné, devait l’être en tout petits caractères en page 6 intérieure à gauche, au milieu d’un pavé de texte illisible qui comprenait le copyright, l’adresse de la maison Hachette et la mention Droits réservés. Je n’ai pas retrouvé l’édition cartonnée d’époque, mais j’ai une édition récente, brochée, de la Bibliothèque Rose Hachette : on vend encore chaque année en France 200 000 exemplaires des aventures du Club des Cinq.

En page 6, à gauche, en tout petits caractères, sous le titre original, on trouve la mention : « traduction revue par Rosalind Elland Goldsmith. »

Mais revue à partir de quoi ? Revue jusqu’où ? Certaines rééditions, Le Club des Cinq et les saltimbanques (5 Go off in a Caravan) devenu Le Club des Cinq et le cirque de l’étoile » ont été sévèrement modifiées : l’enfant n’est plus battu, les Gitans ne volent plus, etc. Mais qui avait écrit la première traduction, le texte français d’origine ? Mystère.

Le Club des Cinq, créé il y a plus de quatre-vingts ans (1942), c’est l’un des plus gros succès de la littérature jeunesse dans le monde. En France, les rééditions se succèdent sous des formats divers, bandes dessinées comprises.

Cet énorme succès commercial repose sur le travail d’une traductrice dont le nom est complètement passé à la trappe.

Une recherche rapide sur Google permet de la retrouver : il s’agit de Claude Voilier, journaliste, romancière prolifique, poète et enseignante, autrice entre autres, à partir des années 1970, d’une vingtaine de romans poursuivant la série Club des Cinq, dont dix-neuf ont été traduits en anglais !

Elle connaissait si bien ses personnages, elle les avait si bien habités qu’elle a pu continuer leurs aventures après la mort de Blyton en 1968 ; c’est elle qui a transformé le Dorset en Bretagne et a donné aux personnages leur noms français. Elle a même donné son propre prénom à l’héroïne, Claudine dite Claude (Georgina for George en anglais), une fille que les autres appellent garçon manqué, plutôt réussie puisqu’elle bat les vrais garçons à la course, à la nage et à la voile, un personnage non binaire bien avant que le mot existe.

Cette invisibilité des traducteurs, on pourrait croire qu’elle appartient au passé. Depuis plusieurs décennies on voit l’activité de traduction se professionnaliser. Des formations excellentes sont apparues, début 1990 le master de Charles 5 devenu Paris 7, maintenant Paris Cité, depuis 2010 la fabrique des traducteurs à Arles au CITL avec ATLAS, l’ETL créée en 2012, le master traduction de Lausanne, pour ne parler que de ceux que j’ai pratiqués en tant qu’enseignante et tutrice ou encore, pour l’ETL, en tant qu’élève. L’ATLF, Association des traducteurs littéraires, défend activement leurs droits juridiques et sociaux, tout comme la SGDL, la Société des gens de lettres qui les inclut dans les aides et formations proposées aux auteurs. Si je suis ici, c’est grâce à une résidence d’auteure de la région. Les traductrices et traducteurs qui bénéficient en France du statut d’auteur.e.s signent avec les éditeurs des contrats qui garantissent leurs droits patrimoniaux jusqu’à 70 ans après leur mort, bref, ils sont reconnus, beaucoup mieux en tout cas que dans d’autres pays européens. Et pourtant…

Hier on a publié le nom de la lauréate du prix Femina étranger, Louise Erdrich, traduite magnifiquement par Sarah Gurcel. La première sélection du prix avait été annoncée dans toute la presse et en particulier dans Livres Hebdo, le magazine de référence des métiers de l’édition : dix-sept romans traduits du coréen, de l’hébreu, polonais, allemand, anglais, portugais… mais traduits par qui ? Livres Hebdo de septembre 2023 ne le disait pas. C’est seulement après intervention de l’ATLF que la liste a été complétée, indiquant la langue d’origine et le nom de la traductrice ou du traducteur.

C’est un progrès : même si le nom des traducteurs est encore oublié comme au temps de Claude Voilier, les journalistes revoient souvent leur copie lorsqu’on leur signale leur oubli. Reste que pour les traducteurs et l’association qui les représente, c’est un travail harassant de rappeler à chaque fois qu’on signale dans la presse un roman étranger que, en fait, les journalistes ou le jury n’ont pas lu l’original…

En Irlande, où l’on prend la littérature au sérieux, on s’intéresse de très près à la traduction, on la favorise, on l’honore, on y alloue des fonds. L’année dernière j’étais membre du jury d’un grand prix littéraire, le Dublin International Literary Prize, autrefois IMPAC Book Awards. C’est le plus généreusement doté des prix littéraires en langue anglaise, deux fois mieux que le Booker. C’est aussi un prix des lecteurs puisque la première sélection de 70 à 80 romans n’est pas faite par les maisons d’édition mais par les bibliothèques, plus de quatre-vingts dans une trentaine de pays participants.

Sur soixante-dix titres, la première sélection comptait une moitié d’ouvrages écrits en anglais et une moitié de traductions vers l’anglais, traductions du russe, du néerlandais, portugais, coréen, croate, islandais, allemand, finnois, français, allemand, arabe, espagnol, japonais, suédois, slovène, norvégien, bulgare, vietnamien, hindi.

J’ai fait l’expérience intéressante de lire en anglais Nicolas Mathieu, Hervé Le Tellier, Sandrine Collette. C’était un autre éclairage, qui me permettait de replacer ces auteurs français dans une gamme beaucoup plus large de leurs contemporains venus des quatre coins du monde, et curieusement, d’y repérer des points communs dans la construction ou l’intrigue, alors même qu’on ne pouvait pas soupçonner une inspiration directe de l’un par l’autre puisque les ouvrages étaient publiés en même temps. J’y vois plutôt un apport de la traduction en général, les œuvres une fois traduites voyageant d’un continent à l’autre, s’enrichissant mutuellement, enrichissant non seulement l’univers des lecteurs et des auteurs et autrices mais la langue elle-même. On sait que Garcia Marquez a été inspiré par Faulkner qu’il a lu en traduction, et qu’il a inspiré à son tour Toni Morrison ou Salman Rushdie pour ne citer qu’eux.

A Dublin donc, ce prix littéraire est partagé entre autrice et traductrice qui jouissent du même temps de parole au cours des deux jours de cérémonie et qui sont également honorées. Ça parait normal, puisque sans la traductrice, personne n’aurait lu le roman sélectionné cette année, Marzahn mon amour, (titre en français dans toutes les langues) de Katja Oskemp, en dehors de l’Allemagne. Il vient d’être publié en français chez Zulma, traduit par Valentin René-Jean, et c’est une merveille.

https://dublinliteraryaward.ie/the-library/prize-years/2023/

Lorsqu’un roman de Donal Ryan que j’avais traduit, Par une mer basse et tranquille, a obtenu le prix Jean-Monnet de littératures européennes il y a deux ans, la traduction a d’abord été attribuée à une agence. Il a fallu un courrier de la présidente de l’ATLF à l’époque, Paola Appelius, pour rétablir mon nom. Aucune mention de la traduction sur le site ou dans la communication du prix, mais des louanges sur le style si particulier de l’auteur : sa langue, à la fois simple, « ondulée et tranquille, généreuse, traduit l’indicible, niché en chacun de nous » écrivait pour Livres Hebdo (3/21) la journaliste Kerenn Elkaim.

En lisant cette généreuse critique, je me dis que mon travail a peut-être à peu près atteint son but, mais je me demande aussi, que sait-elle du style de l’auteur, Kerenn Elkaim ? Journaliste et critique littéraire reconnue, elle ne voit pas que, du roman en français qu’elle a lu, c’est moi qui ai choisi chaque mot au cours de mois de travail, d’hésitations, de recherches quasi obsessionnelles, de réécriture ? J’aurais pu tout inventer, au fond.

J’aurais pu, par exemple, comme le mythique Traducteur kleptomane de Kosztolanyi traduit par Maurice Regnaut, ne laisser dans ma traduction que cent cinquante livres sur les mille cinq cents qu’un personnage sort de son portefeuille, ou escamoter les somptueux bijoux de la comtesse… Ou encore, comme le traducteur vengeur de Brice Mathieussent, (Vengeance du traducteur, P.O.L) laisser les notes de traduction dévorer intégralement le texte à traduire. Mais non, l’éditrice m’aurait repérée tout de suite, évidemment. Parce qu’aux mois de travail passés à revenir sur le texte, à traquer le rythme, les sonorités, les sous-entendus et la couleur émotionnelle de chaque paragraphe, il faut ajouter les semaines de discussions avec l’éditrice, les relectures, corrections, puis relectures et corrections des corrections, etc.

Un mot ici sur la place des traducteurs dans la chaine du livre, entre l’auteur et l’éditrice. La traduction doit être finie et rendue à temps, quoi qu’il arrive. Vous êtes malade, votre disque dur s’est effacé, vous avez des soucis familiaux ? Peu importe, parce que la date de parution est déjà fixée au moment où vous signez votre contrat, et elle met en mouvement tant de métiers différents, correcteurs, préparateurs de copie, commerciaux, service marketing, graphiste, imprimeur, distributeur, lequel regroupe les tâches liées à la circulation physique du livre, le stockage, le transport, la gestion des flux : traitement des commandes et des retours, facturation. Le service presse se charge de la promotion, et le livre n’arrive pas n’importe quand sur la table des libraires : rentrée littéraire de septembre ou rentrée de janvier, à moins que ce soit un roman de vacances ou un conte de Noël ? La traductrice qui met tout le monde en retard peut chercher un autre métier : son gagne-pain dépend entièrement de sa bonne réputation.

Outre la ponctualité, les éditeurs privilégient en général la correction de la langue française dans les traductions. Relus par l’éditrice et la correctrice, les personnages de Donal Ryan peuvent-ils conserver leur langue verte et râpeuse ou devraient-ils tendre vers le français du sixième arrondissement ? C’est parfois l’objet de longues discussions.

Et que faire d’un personnage d’ado qui ne sait pas faire une phrase sans insérer un « like » tous les trois mots ? Pour la traduction de 3 Femmes et un fantôme, de Roddy Doyle, publié chez Flammarion, j’ai respecté le style parlé de l’héroïne Mary, 13 ans, et ses « like » traduits par « genre ». Par exemple, au cours d’un voyage en voiture vers la ferme des grands-parents dans le Wexford : « Like, you all know the way, said Mary. But I don’t. I’ve heard about it, the farm, like. But I’ve never been there. » « Mais genre, vous connaissez toutes la route par cœur. Pas moi. J’en ai entendu parler, genre, de la ferme, mais je n’y suis jamais allée. » Roddy Doyle y tenait, à ses « like », il s’en était expliqué dans une interview où il racontait avoir copié le langage de sa fille adolescente, mais en supprimant quand même un « like » sur deux ou trois, parce que ça rendait la lecture pénible.

Ceux qu’il avait conservés, était-ce à moi de les enlever, pour rendre l’ensemble plus fluide ? Bien sûr que non. J’aurais trahi non seulement le texte original mais l’affection particulière de l’auteur pour son personnage. Certains critiques ont apprécié l’écriture du roman mais pas tous. Sur Babelio une lectrice remarque :

« La répétition du mot « genre » m’a vraiment agacée. Je me demande si ce n’est pas un problème de traduction, mais je pense qu’il aurait vraiment fallu en mettre moins. Je n’ai pas du tout réussi à m’attacher à l’héroïne, Mary… »

Dans le roman, Mary, treize ans donc, se lie avec une jeune femme rencontrée dans la rue ; c’est Tansey, le fantôme facétieux de son arrière-grand-mère morte de la grippe espagnole à vingt-cinq ans, dans les années 1920. Tansey revient pour voir sa fille Emer, la grand-mère de Mary. Réunissant quatre générations de femmes pour un road-trip – One of them dead, one of them dying, one of them driving, one of them just beginning – « L’une morte, l’autre qui va mourir, une au volant et la dernière pour qui tout ne fait que commencer », c’est un roman, selon la presse, « à piquer à votre fille pour le prêter à votre mère ».

Toute la difficulté de traduction tient aux modes d’expression de ces quatre personnages. Entre Mary, biberonnée à Netflix, qui insère des like tous les trois mots, et sa bisaïeule Tansey, qui n’a jamais vu un frigo et parle la langue poétique et chantante de l’Irlande rurale de la côte Est dans les années 1920, c’est le grand écart. Tansey emploie des mots que Mary ne connait pas, et réciproquement. La langue de Tansey est ancienne, mais pas seulement : l’anglais parlé en Irlande, encore aujourd’hui, est éclairé par l’irlandais ; ses tournures, sa syntaxe, ses jeux de mots, son humour ne sont pas ceux de l’anglais, « la langue dans laquelle on vend les cochons » d’après Donal Ryan, la langue du maître, de l’occupant, du propriétaire dont on se moque dès qu’il a le dos tourné.

Inspirée par la grande Françoise Morvan qui a traduit le théâtre de Synge et de O’Neill en réemployant le français breton parlé par ses grands-parents, j’ai pensé au français de la vallée de la Loire que j’avais entendu enfant, et aux auteurs qui le pratiquaient. Dans Maurice Genevoix j’ai trouvé tantôt pour aujourd’hui, l’ouvrage pour le travail, et le joli il s’est ensauvé dont je ne me suis pas servie : le mélange de l’ancien et du moderne doit rester subtil, presque invisible. Pour le reste, j’avais mon Lexique du Vendômois de 1893, un trésor trouvé sur Gallica, le site de la BNF. Pour Yoke, machin, bidule, il m’a donné le fourbi. « Qu’est-ce que c’est que ce fourbi ? »

Parlant de sa traduction de Synge, F. Morvan explique : « Je me suis mise à transposer l’anglo-irlandais de Synge dans le français que l’on parlait autour de moi à Rostrenen — un français pensé en breton, une vraie langue de plouc, qui nous désignait au ridicule dès que nous en retrouvions les inflexions ou les tournures. Et, de fait, c’était ça. La langue de l’exclusion, du partage interdit, de la violence faite à l’intérieur — d’autant plus que la terreur pouvait venir du breton mal parlé, du français mal appris, comme du gaélique oublié, de l’anglais redouté… Tout cela, pour peu qu’on sache en jouer, pouvait être hilarant ou faire venir les larmes aux yeux. »

Et elle poursuit :

« Quand je traduis un texte, la première chose que je prends en compte, c’est le rythme et la façon dont il s’inscrit dans la structure d’ensemble du texte. »

Roddy Doyle dit la même chose : “The rythm is more important than the words.”

« Ce rythme, je l’écoute, poursuit François Morvan, et ce n’est qu’après que je prends en compte avec une attention flottante les rimes et les saillies lexicales. »

Une attention flottante…

J’ai appris récemment qu’on pouvait, à la suite d’un AVC, un accident vasculaire cérébral, devenir aphasique en perdant complètement l’usage de sa première langue, la maternelle, mais garder toutes ses facultés d’expression dans les langues apprises plus tard. Cela se produit parce que les langues qu’on apprend sans y penser, avant l’âge de la lecture, et les langues apprises ensuite par un effort conscient de mémorisation et de compréhension, ne sont pas stockées dans la même zone du cerveau.

Lorsque vous traduisez, vous augmentez considérablement les connexions entre ces deux zones. Au lieu de privilégier la zone qui apprend les langues étrangères, prend des décisions rationnelles et fait des maths, vous avez besoin de vous laisser aller à cette attention flottante signalée par F. Morvan, qui laisse la partie créative de notre cerveau, celle de nos souvenirs non conscients (qui se souvient d’avoir appris sa langue maternelle ?) prendre le contrôle. Et il est très difficile d’utiliser simultanément les parties créatives et rationnelles de notre cerveau, comme l’exige une bonne traduction. C’est pourquoi après une journée passée à traduire, vous êtes aussi fatigué qu’après un marathon.

Nous parlions du choix des mots, mais aucun mot n’est bien choisi s’il n’est pas exactement à sa place dans la phrase, s’il n’entre pas en résonance avec le paragraphe, la page tout entière. Roddy Doyle est célèbre pour la simplicité et la fluidité de son style, pour son art du dialogue liminaire qui en dit long en deux répliques. Cette simplicité, cet art du sous-entendu ne s’obtient qu’au prix d’un énorme travail de relecture et de correction. Doyle l’explique volontiers : chez lui, la moitié du manuscrit original part à la poubelle, et dans ce qui reste, il ne doit pas subsister un mot de trop. C’est en y pensant que je lis et relis original et traduction, pour vérifier, autant que possible, que dans ma version française aussi, chaque mot est nécessaire.

Dans ma formation, à part l’ETL-CNL, École de traduction littéraire, ce que j’ai fait de plus utile a été de suivre pendant des années les ateliers d’écriture de la romancière et nouvelliste Claire Keegan, et ceux organisés par Declan Meade au Writers Center de Dublin.

J’y ai appris deux choses essentielles : à lire ce que j’avais écrit et pas ce que je croyais ou voulais avoir écrit, et à ne pas m’attacher à ce que j’avais écrit, pour pouvoir jeter à la poubelle mes phrases préférées sans état d’âme avant de tout recommencer.

C’est un principe valable pour la rédaction comme pour la traduction, puisque traduire, c’est d’abord écrire.

Parfois, je ne trouve pas la solution. Une phrase toute simple me résiste, je réussis d’autant moins à la traduire que son importance dans le texte est cruciale. J’en ai une à partager ici : c’est la première phrase d’une nouvelle de Donal Ryan intitulée « The Squad », « Le Peloton », publiée en mai dernier chez Albin Michel dans le recueil Soleil Oblique.

La première phrase est essentielle, l’auteur y consacre toute son attention. Elle donne le ton, le rythme, elle nous dit qui agit, quand, où, pourquoi et comment. Elle annonce la nouvelle entière autant qu’elle la résume. La voici :

“The sky the day we shot the boy was clear and blue.” Aucune difficulté ! En fin de sixième, un enfant connaîtra tous les mots qui composent cette phrase.

Oui, mais… Ce qu’on entend dans cette série de monosyllabes, The SKY the DAY we SHOT the BOY was CLEAR and BLUE” c’est un pentamètre iambique, le vers qu’on retrouve dans les pièces de Shakespeare : To BE/or NOT/ to BE.

Alors pourquoi cette inclusion ? Le « we » inclut le narrateur dans l’action « shot the boy ». Le titre de la nouvelle, The Squad, révèle qu’il s’agit du récit d’une exécution sommaire.

Le narrateur n’est pas un combattant, c’est un homme ordinaire, bon garçon, qui s’est un jour trouvé entraîné dans une violence qu’il passera le reste de sa vie à regretter.

Couper en deux la description du ciel par l’action violente donne à la phrase un rythme cardiaque altéré : dès cette première phrase, nous sommes déjà dans la peau du narrateur qui revit le drame, et son cœur s’affole.

Cette phrase intraduisible me poursuit encore, même si le livre est imprimé depuis longtemps. Respecter autant que possible les monosyllabes ? Le ciel le jour/ où on l’a tué/on a tué/abattu/ le gamin/ le gosse/le môme/était clair/pur/ et bleu ? L’éditrice a tranché : « Le ciel, le jour où nous avons tué le garçon, était clair et bleu. » Je préférais ma version : « Le jour où on l’a abattu, le môme, le ciel était clair et bleu », qui rendait un peu mieux l’essoufflement du narrateur, mais la palme revient au logiciel de traduction DeepL : « Le jour où nous avons photographié le garçon, le ciel était clair et bleu. »

L’exemple est intéressant parce qu’il illustre parfaitement la méthode de la mal nommée Intelligence Artificielle : enfiler les mots à la suite selon un algorithme qui calcule les probabilités de trouver un mot à côté d’un autre, sans savoir de quoi on parle, d’où on parle, qui parle, quand, ni à qui s’adresse le texte. Et c’est vrai, il est plus probable de photographier un garçon que de l’abattre à coups de fusil… La traduction dite neuronale repose sur le deep learning, un apprentissage automatique de la machine qui modifie son code informatique à mesure qu’elle est nourrie par le Big data, (métadonnées) s’inspirant - gratuitement et dans une totale opacité - de traductions humaines, et corrigeant ce qu’elle considère comme des erreurs, car statistiquement moins employé.

Souvent, elle prête à rire, mais elle menace aussi bien la traduction que la création littéraire. Il arrive que des éditeurs pressés proposent aux traducteurs des textes pré-traduits par la machine, en leur demandant un simple travail de post-édition. Fini le contrat de droits d’auteur : un travail de création, nourri d’expérience et de sensibilité, devient une simple révision payée à la tâche.

Ça peut avoir l’air d’une économie, mais l’exemple que je viens de citer, parmi des millions d’autres, montre qu’elle se paie très cher…

Un collectif de traducteurs et traductrices se bat pour défendre la littérature traduite :

soutenons-le ! https://enchairetenos.org/