En tous sens

La lecture, une ligne droite ? Évidemment non. Il y a déjà ce mouvement de retour chariot, qui fait que toujours la ligne se casse, que toujours la progression s’accompagne d’un retour au départ pour passage à la ligne. Et surtout, ces innombrables papillonnages de l’œil, ces micro-saccades. Toutes ces dentelles de mouvements recouvertes par une grande nappe lisse de conscience, pensant aller d’un avant à un après.

La lecture est une errance, pas seulement de l’âme qui se perdrait dans des noirceurs, pas seulement du doigt cherchant à retrouver la bonne page, mais de l’œil lui-même, à même la page pourtant si simple et si claire. Alors, pourquoi le livre veut-il tant nous faire croire à la ligne, la sacro-sainte ligne qu’on pourrait suivre du début à la fin ? Nous n’en finissons pas d’en finir avec cette mythologie.

Alors, rêver d’une lecture qui n’impose aucune ligne, même pas, celle, matérielle, trompeuse, des caractères alignés, qui sert de rambarde à l’esprit, courant d’une page à l’autre en proclamant qu’elle garde les fous. Nous aurions le droit, l’affreuse liberté d’aller où bon nous semble, quand bon nous semble. Nous aurions le droit de nous perdre pour tisser seuls le sens de ce que nous lisons. En somme, nous aurions le droit de faire comme nous faisons toujours quand nous lisons. Mais en plus, nous le saurions.

Par exemple on commencerait par une carte : une surface, comme antidote à la ligne. Une surface sur laquelle il serait possible d’aller en tous sens.

Essayons : nous voici proche Paris. On zoome, à la Courneuve, un peu au Nord de l’A86, on voit une gouttelette signalisatrice un peu isolée, on va voir. On tombe sur ce personnage, David Legrand, cheveux dressés en houppe gel, l’air un peu méprisant et propre sur lui. On lit son adresse, 49 rue Edgar Quinet, on voit qu’il est jeune, riche et célibataire. On remarque qu’il est impliqué dans un certain nombre d’histoires, on clique sur n’importe laquelle, par exemple, celle-là, celle qui s’appelle « même trop beau ». Nous sommes en décembre 2006. Monologue intérieur d’un homme en prison, se souvenant du moment où tout lui souriait, se disant qu’aujourd’hui sa vie est fichue, que son seul horizon c’est ce voisin de cellule qui regarde une photo, toujours la même, avec un air mauvais. On se rapproche de ce voisin de cellule, on apprend qu’il s’appelle Philippe Perez. Assis sur son lit il regarde cette photo qu’il tient à la main, en disant « je t’aurais sale Balance ». On veut en savoir plus, on suit le lien, on tombe sur la lettre que Philippe Perez a écrit fin 2005 à celui qu’il appelle sale Balance, son voisin qu’il hait, qui l’a identifié auprès des flics. Il le menace du pire s’il est envoyé en prison. Il vient de recevoir une convocation au tribunal, et heureusement c’est lui qui a intercepté le courrier, et non sa femme. Lien sur le mot sa femme, on clique, on apprend qu’en fait elle a vu ce courrier, qu’il avait caché, et qu’elle lui a fait tout avouer. De fil en aiguille on apprend que pendant les émeutes de 2005 il a tabassé violemment un flic dans son hall d’immeuble. Bien. Mais nous aurions pu bifurquer avant, et savoir pourquoi le premier personnage, ce David Legrand qui avait tout pour lui, se retrouve en prison. Revenons donc à ce moment où il est en cellule, en face du haineux Philippe Perez. Il se plaint d’y être tombé à cause de deux guignols et d’une femme médecin peu compréhensive. On clique, on tombe sur la lettre qu’il a écrit à cette femme médecin, nommée Maria Lemaire, pour lui demander de faire preuve de compassion, car ce qu’elle a écrit sur lui va mettre toute sa vie par terre. Ce qu’elle a écrit sur lui ? Un rapport médical concluant à l’entière responsabilité de David Legrand, sain d’esprit et conscient lorsqu’il a tiré à la carabine sur deux jeunes émeutiers tentant de brûler sa voiture pendant les événements de 2005. Dans la même cellule, donc, deux ennemis de « situation », un émeutier brutal et un propriétaire persistant, même après le meurtre, dans sa bonne conscience de possédant. Et que se passe t-il, entre eux ? On ne sait pas vraiment, pas de traces. Nous n’avons le droit qu’à cela, des cristallisations d’instants.

Sauf que, si on reprend les histoires un peu plus tard, on peut vouloir s’intéresser à ce que devient cette fameuse balance que Philippe Perez souhaite punir. De ce Bruno Rodriguez, on apprend, en 2010, la peur, la peur lancinante depuis 5 ans, dans ce quartier où se sont passés les émeutes, et l’effroi dès que des jeunes du quartier s’adressent à lui ou à sa femme. On apprend que le couple cherche à partir, consulte les sites des agences immobilières, trouve un charmant deux-pièces à acheter à côté de Melun, monte un dossier de prêt immobilier. Malheureusement, l’employé de banque chargé de l’instruction de la demande refuse le prêt, et en désespoir de cause, Bruno Rodriguez, recevant dans sa boite aux lettres une annonce de vente d’appartement providentiellement modique, décide de se rendre à la visite, fixée ce 4 janvier 2010 à 20H. Quand il s’y rend, il tombe nez à nez avec Philippe Perez, déguisé en super-héros : guet-apens. Ce qui arrive après : tabassage à mort de la balance. On le sait par un témoin, Thierry François, qu’on peut décider de suivre, d’ailleurs, dans sa déposition, prise en charge par un greffier, dont on lit qu’il s’appelle Ludovic Dupont, et nous apprenons dans une des histoires qui le concernent qu’il est témoin d’une arrestation musclée en bas de chez lui. Un cambriolage, sans doute. Nous tombons sur le visionnage d’une vidéo de caméra de surveillance, et qui, derrière ce cambriolage, on peut finir par l’apprendre. Mais à la place on pourrait s’intéresser aux amours adultères de l’inspecteur Philippe Da Silva chargé de l’enquête, aux comptes de fin de journée de William Muller, vendeur de déguisements et farces et attrapes dans le quartier de la Porte Saint-Martin, venant de vendre des déguisements de super-héros à des individus à l’air peu amène, à la propension de ce William Muller à fumer des cigarettes, ce qui l’amène à consulter un médécin, qui se trouve être cette Maria Lemaire ayant interrogé notre personnage de départ, David Legrand, le meurtrier défenseur de sa voiture. Et cette Maria Lemaire, nous finirions par savoir que c’est précisément la femme avec laquelle l’inspecteur Da Silva trompe son épouse. Etc.

Voyant les choses se boucler ainsi, et de plus en plus serré, car bien d’autres histoires engagent les personnages cités [1], nous pourrions être tentés de croire au destin, du moins, au plan d’ensemble, au complot, au sens préparé d’avance.

Car nous oublions facilement ce que nous faisons toujours quand nous lisons. Nous voulons oublier que nous sommes funambules, marchant, toujours, au dessus du vide. Et que si c’est ainsi, c’est qu’avant nous, ceux qui ont écrit ont marché aussi sur du vide. Et que leur équilibre était tellement précaire qu’ils n’ont pas eu le temps de fixer des barrières pour ceux qui viennent après.

Dans ce rêve que nous avons vécu en atelier d’écriture, de proposer une lecture affranchie de la ligne, il n’y avait pas de plan pré-existant, trompant dès l’origine notre désir d’errance, comme ces labyrinthes préfabriqués où l’on paye quelques euros pour être sûrs de trouver la sortie à la fin. Le dessin que ça fait à la fin, ce n’est pas un dessein. Ce n’est pas ce jeu pour enfant, relier des numéros disposés sur une page, et on voit apparaître le papillon prévu. C’est plutôt ce que nous faisons, la nuit, sous les étoiles : les relier, elles distantes entre elles de millions d’années lumières, pour y voir Andromède ou Cassiopée, car nous avons besoin, oui, nous avons besoin de figures, pour appréhender notre vie dispersée.

Les histoires sont devenues ce qu’elles sont devenues, de plus en plus complexes, de plus en plus cousues de cause à effet, par la seule force du pas à pas. Et par la force, surtout, d’être plusieurs. Plusieurs à écrire, chacun pilotant un personnage, dans le brouillard d’une imagination sans volonté précise. Alors nous avons fait cela : attacher les personnages les uns aux autres, pour que personne ne décroche. Nous les avons attachés, l’un après l’autre, au hasard des concordances d’histoires, des lieux fréquentés. Et ce sont ces filins, qui petit à petit, ont fabriqué le récit. Comme, dans la vie, d’infimes liens se tressent entre les personnes, pour donner progressivement du sens à leur actes.

Et nous pouvons du coup relire les histoires dans un autre sens, à un autre rythme. Non plus celui, plus ou moins trépidant, plus ou moins passionnant, de la stricte narrativité, engageant des histoires de meurtres, de cambriolage, de maris trompés ou de femmes battues, mais celui, sans doute moins décelable à l’oeil nu, mais combien plus précieux, de la propre histoire de chaque auteur, de son adhésion progressive à l’histoire qu’il raconte. Adhésion, d’ailleurs, n’est pas le mot. De son abandon plutôt, à autre chose qu’au déroulement des faits. Prenons, par exemple, ce personnage, Daniel Alves Rodriguez. Au début, nous avons su de lui qu’il était footballeur, excessivement doté d’enfants, en jogging blanc. Un personnage sonnant comme une cabotinerie, dont la petite dernière s’appelait Ronaldhinette, pour faire rire, parce qu’il n’y voyait pas beaucoup d’autre intérêt, cet élève, à cet exercice d’écriture imposé. Et puis, à la faveur d’un secret cousu à son personnage, voilà que meurt Ronaldhinette, et que les textes s’engagent dans autre chose, une mélancolie imprévue. Et moi, je garde pour moi le visage grave de cet élève en train d’écrire ce texte. Enfin pris dans quelque chose. Je lis cela, qu’il a écrit : nul n’est maître de son destin. Et aussi cela, que la seule antidote qui aurait été possible, face à cette absence de dessin préexistant dans l’immensité du ciel au dessus de nous : accomplir son rêve.

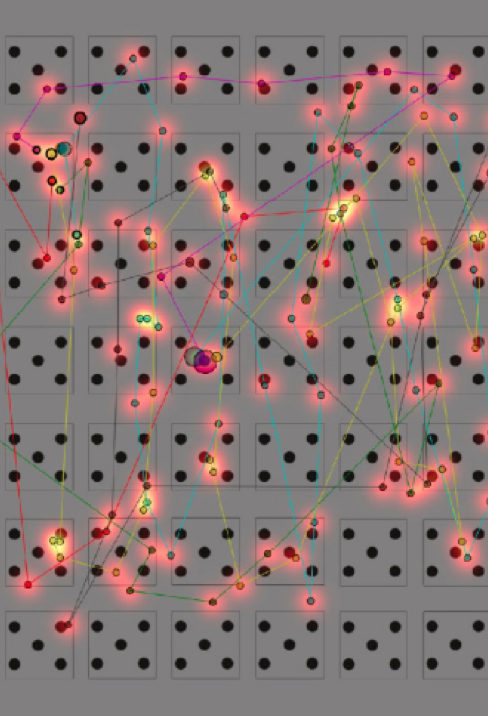

Image : visualisation d’une séance d’eye-tracking sur une série d’images (une constellation née d’une lecture)

[1] il suffit pour cela de suivre une histoire au hasard